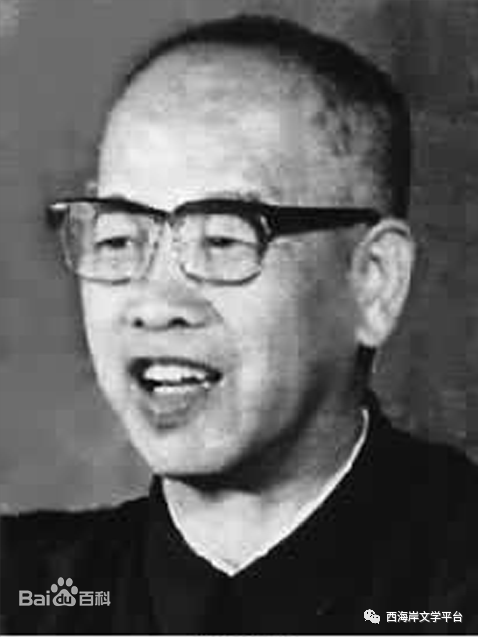

傅衣凌(1911年5月—1988年) ,原名家麟,福建省福州市人, 中国历史学家﹐中国社会经济史学主要奠基者之一。

对于傅衣凌教授,过去只知道他为《安海志》作序,且谈过安平商人的性格,具体自己也不尽了然。后来许谋清老师三番五次提到他,引起我的注意,用心查阅深度阅读傅老的相关资料,这才发现,傅老前辈对安海、对晋江的贡献良多,不禁肃然起敬,列出以下感受。

首先,傅教授是现代史上最早涉及安平商人的第一个史学家。早在上世纪的四十年代,便于何乔远的《闽书》,发现安平商人的记载,并在《明清时代商人与商业资本》一书的《福建海商篇》中,略述安平商人之梗概,让安平商人的概念首登现代史籍大堂。40年后,又是傅老在《安海志》的序言中,第一次提出“我们是否可以这样说,明代的对外贸易,首先,是由福建商人(其中安平商人占有一定的比重)和徽州商人共同开创的,再有广东等地商人的参加。”首度从现代史学家的站点,确认《安海志》的相关记载,将安平商人和徽州商人相提并论,并认定“安平一镇在明代经济史上实居于特殊的地位”。

其次,在《安海志》序言中,傅老明确地界定安海港的范围,他写道“历史上的‘湾海港’,包括了今天的安海东石、石井、水头和附近地区。安海镇和东石镇、石井镇、水头镇以及附近地区,互为犄角,形成一个很有特色的地区,它不仅是一个商业和对外贸易港口,还是一个具有丰富历史文物古迹的文化中心,到今天还保留着很多重要的文物古迹。”其与《安海志》记载相互印证:“唐开元八年,安海港之东石澳有林銮者,首航勃泥为贸……为导引番舶进港,乃于港之东岸,自外海至内港造塔七座……引舟入东石澳以至安海港口。”至今犹存“林銮渡”遗迹,及塔头等地名。为厘清安海港的区域、定义安平商人,起到了指导的作用,避免了许多无谓的争论。

再次,傅老晚年五年中接连为安海的志书论文集——《安海志》《安海港史研究》作序,并为后者提交《明代泉州安平商人论略》的论文,极大地增加这两本书的含金量。鉴于傅教授的名校职称、史学地位,对推广这两部“安海专著”,让外郡人,外省人认识安海港、安平商人具有独特的作用。也是在《安海志》的序言中,傅教授破天荒地提出“因此,开展安海地区的研究,将不仅仅是地方史的事情,而是具有全国性的意义。在某种意义上说,她还是带有国际性的。”这与许谋清老师《安海港的记忆》“应该研究安海港,在这里埋着一部中国海洋奇迹的史诗”的呼吁,有着异曲之工,只不过,傅教授早了40多年。

还有,就是在《安海志》的序言中,傅教授第一次把安平商人与广州十三行联系起来,“据记载,清代广东的十三行商人有一部分是从福建泉州迁居移入的。”这比我们发现走出去伍秉鉴,早了30年。2009年,在北京召开的“福建与海洋文明”会上,学者庄国土说“广州十三行,有七行是闽商而不是广东商人,作为十三行行首的潘家、伍家也是福建籍贯”;教授苏文菁说“到第二次鸦片战争‘火烧十三行’后,一些尚有实力的十三行商人带着大笔财富北上到上海,成为上海开埠的先行者”。明代——清朝——民国,安平商人——广州十三行——开埠上海,构成了完整的时代链、路线图。

还有,尽管《安海志》多处引用李光缙的《景壁集》,一处引用何乔远的《镜山全集》,但因该志书引用的资料有限,加上是内部刊物,流动的范围仅在晋江,泉州区域内,因之影响不大,文史届的重视亦不足。傅老在游学美国时,读书于普林斯敦大学葛思德图书馆,在馆中获见晋江人李光缙的《景壁集》和何乔远的《镜山全集》两书,写出了《明代泉州安平商人论略》,整段成篇引用这两部书中关于安平商人的记载,不少是《安海志》中所没有的的,弥补了史料的不足。而且鉴于傅老在中国历史学届的地位名气,引起史学届对这两本书的重大关注。

校点《景壁集》的曾祥波先生在其前言中写道:“《景璧集》经传依凌先生于(上世纪)八十年代发现并引用后,引起了学界关注。此后,福建省文史研究馆遂将此书纳入《福建丛书》第一辑中,于1993年出版。由于影印本只刊印了250册(套),数量极少,不便流布,故有加以校点整理之必要。”《镜山全集》也是类似的情况,2002年由福建省文史研究馆,从日本内阁文库中复制购回。《景壁集》于2012年重新点校出版,与2015年校点刊印的《镜山全集》,对我们研究安海港、安平商人,研究晋江、泉州的历史,甚至福建、中国的商史,提供了比较详实的史料,诚为傅老的一大贡献。

(本文經作者授權發佈,原載於「西海岸文學」公衆號2022年12月16日推文,引用請參考原文。)