摘要:13—14世纪随着蒙古的经略活动以及东西蒙古政权的建立,形成了一个巨大的欧亚非交流圈,泉州是这个交流圈的重要节点,既面向海洋,又联结了陆地,吸引了当时已知世界的各种人群,包括以波斯人为主的穆斯林群体、以泰米尔人为主的印度人群体、以热那亚人为主的欧洲人群体、还有亚美尼亚人和犹太人的流散贸易群体,以及来自东南亚和东北亚的各种群体。在这个以贸易为导向的港口城市,贸易超越了偏见,各种群体在文明共存的秩序下互相接触,大大加深了跨文化交流的维度和深度,各种宗教石刻以直观的视觉表达呈现了群体叙事中的跨文化互动,展示了文明交流互鉴的历史图景。

关键词:泉州 外来群体 宗教石刻 文明互动

13—14世纪随着蒙古的经略活动以及东西蒙古政权的建立,欧亚非地区首次实现了贯通东西的连接,陆地世界与海洋世界联动,形成一个巨大的欧亚非交流圈,距离遥远的人员与物品实现大规模且直接的移动,不同的知识和观念、思想和艺术也在迅速流转与互动交融。在这个欧亚非交流圈中,北京、杭州、泉州、亚历山大里亚、卡利卡特、奎隆、卡法、大不里士、萨莱等成为重要的节点,其中泉州作为东方蒙古政权元朝的重要港口城市,既是面向海洋世界的门户,又是沟通陆地的枢纽,以其独特的活力吸引了当时已知世界的各种人群。本文以石刻资料为考察中心,并结合中外文献,试图在世界变迁与联系的背景中追溯各种外来群体在泉州的活动态势,再现文明共存秩序下不同群体交流互动与和融共生的历史图景。

一、文明共存秩序下的泉州外来群体

13—14世纪的元代泉州是联结海洋与陆地的重要枢纽,但主要是在以海外贸易为导向的历史中形成的重要港口城市,不过相较于宋朝,元代泉州的海外贸易联系更侧重在印度洋地区,与东北亚的贸易联系有所减弱,汪大渊的《岛夷志略》没有提到日本和高丽,恰好说明了这一点。泉州贸易转向的改变体现在外来群体构成的变化,这一时期泉州的外来群体主要来自“西方”,包括西亚地区、印度次大陆和欧洲。

(一)以波斯人为主的穆斯林群体

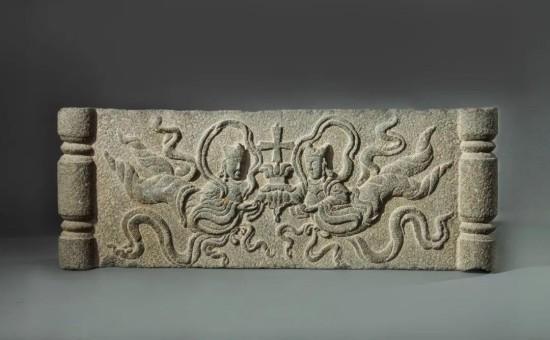

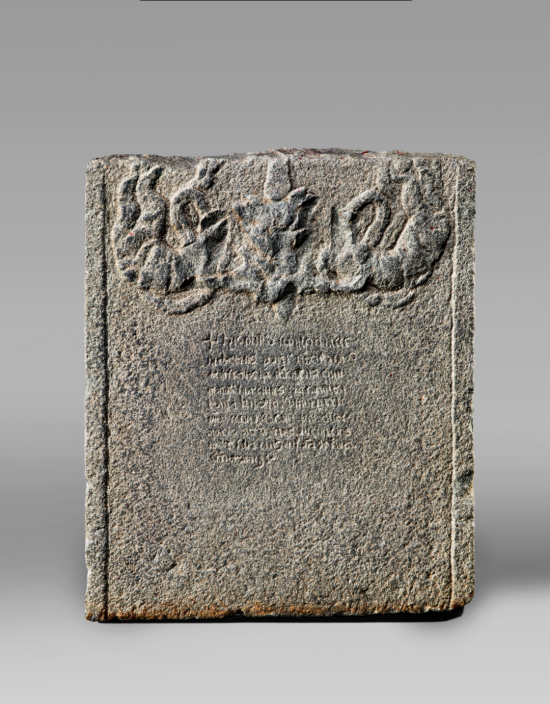

图1 侯赛因·本·穆罕默德墓碑石

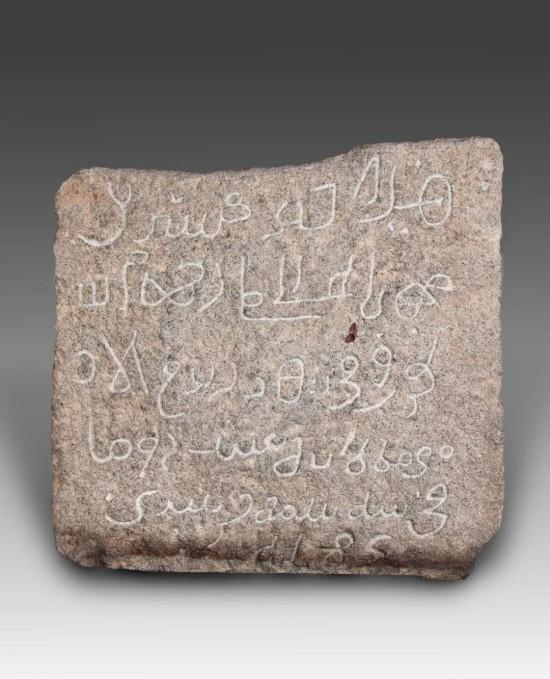

图2 元代奉使波斯碑

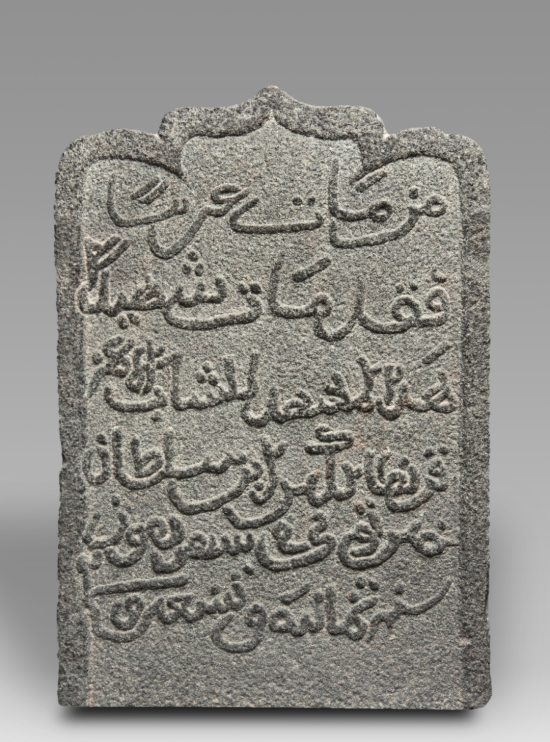

13—14世纪泉州的穆斯林主要有波斯人、阿拉伯人、亚美尼亚人(图1),突厥人,可能还有印度人,但主导势力是波斯人和阿拉伯人,而波斯人尤其多。拉施特(Rashīd al-Dīn Fadl Allah)记载了泉州官员的名字,其中很多是波斯人穆斯林。伊本·白图泰在泉州会见了一些穆斯林法官、教长、学者和大商人,他们来自伊朗的阿尔达比勒、伊斯法罕、大不里士、卡泽隆等伊朗城市。《重立清净寺碑》提到的创议重修清净寺并为该寺主持的不鲁罕丁是伊朗卡泽隆人,他可能就是伊本·白图泰会见的包尔汉丁·卡泽鲁尼。遗存下来的伊斯兰教墓碑石刻多属于波斯人。《泉州伊斯兰教石刻》收录的有纪年和姓名的石刻有28件,其中两件属于南宋时期,26件属于元代。这26件中有3件显示墓主来自中亚,7件属于波斯人,6件疑似属于波斯人,可见石刻资料佐证了文献记载的真实性,并共同支撑了波斯人在穆斯林群体中居主导优势的事实。

南宋泉州主要是阿拉伯人穆斯林居主导地位,特别是著名的阿拉伯裔海商蒲寿庚经营泉州海外贸易三十年,拥有一支强大的海上力量与广泛的贸易网络,这些优势使他成为元朝努力拉拢的对象,并在降元以后官至行省左丞,地位极高。《桯史》提到“泉(州)亦有舶獠曰‘尸罗围’,赀乙于蒲”,“尸罗围”来自波斯地区重要港口撒那威,其地位财力在蒲姓阿拉伯人之下,说明宋朝时期阿拉伯人的势力一度凌越于波斯人之上。

元代泉州的波斯人穆斯林更具优势,这与元朝中央的政策密切关联。元朝致力于加强与波斯伊利汗国的联系,双方除了血缘关系的亲近外,更重要的是存在政治和商业的双重利益关系,即通过加强与伊利汗国的联系获得对元朝皇帝作为蒙古大汗的政治认同,同时共享南中国海与印度洋之间繁荣贸易所带来的巨大利润,甚至元朝频繁对南印度派遣使节也被看作是忽必烈维持与波斯可汗交流的战略的重要组成部分。此外,伊利汗国的呼罗珊和阿塞拜疆地区为元朝官僚机构提供了大多数穆斯林官员,这些穆斯林中很多人都担任为皇族及其亲族经营高利贷的斡脱总管府的要员。斡脱总管府后改为泉府司,并设立了“专领海运”的行泉府司,控制了各港口的市舶司,因此斡脱经营从陆地延伸到海上。泉州作为元朝商业中心,必然吸引了不少的斡脱要员和商人以及大量的斡脱资金。同时,泉州也是元朝的外交港口,“蒙古占领泉州的一个主要后果是后者与大不里士建立了重要的新的海上联系”,著名的阔阔真公主使团从泉州泛海,其目的地便是伊利汗国的都城大不里士。此外,奉使波斯碑(图2)记录了元代某位使节从泉州出使波斯忽鲁谟斯的情况,也证明了泉州作为元朝与伊利汗国外交联系的纽带。可见,泉州以其独特的商业和外交功能汇聚了来自陆路和海路的波斯人。

(二)以泰米尔人为主的印度人群体

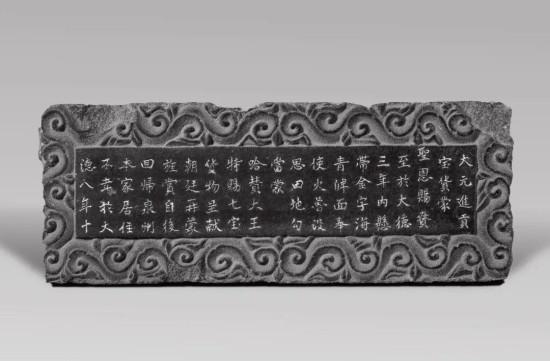

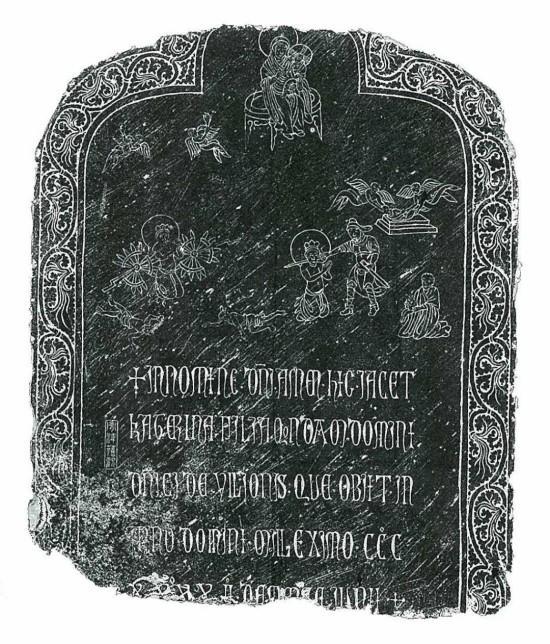

图3 1956年出土的泰米尔文石刻

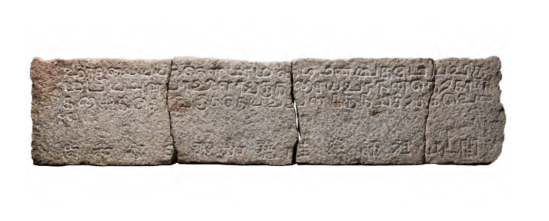

图4 2019年出土的泰米尔文石刻

自古以来印度次大陆尤其是南部地区,不仅是海上东西方贸易的中转站和东西方货物的集散地,而且本身也是胡椒、棉布等广受欢迎的商品的生产地。在印度半岛南部,诞生了哲罗(Chera)、潘地亚(Pandyan)、朱罗(Chola)等诸多泰米尔王朝,这些王朝与海上贸易都有密切联系。早在公元前后,泰米尔人就向东向西扩展其贸易网络。埃及和南印度的考古证据、古罗马作家普林尼和托勒密的作品,以及泰米尔诗歌等,揭示了南印度和罗马帝国之间存在着活跃的贸易。随着约公元3世纪起对西方贸易的衰落,南亚海上活动的主要推进方向是向东。特别是13—14世纪这种向东的贸易已经占了绝对优势,马可·波罗说西运不及东运十分之一。缅甸、泰国、苏门答腊、中国等地发现的9—13世纪的泰米尔碑铭,证明了孟加拉湾—东南亚—中国沿线存在着一个广泛的泰米尔人的网络,显示了泰米尔人作为重要的贸易力量参与了海上贸易体系。

10世纪末位于南印度东南沿海的朱罗王朝取得了南印度的霸权,势力所及南印度西海岸和斯里兰卡。10世纪末也是宋朝开始致力于发展海外贸易的时期,在这种对外贸易的双向需求下,宋朝与朱罗王朝的往来十分密切。13世纪末元朝统一了中国,并继承了宋朝的海上遗产,不但延续且扩展了与南印度的贸易与外交联系。而13世纪末朱罗王朝解体,领土被潘地亚、曷萨拉(Hoysala)和地方酋长瓜分,其中潘地亚人取得了大部分领土,建立的王朝俗称马八儿国,并与元朝建立了密切的联系。据《元史》记载,在1272年至1296年的二十几年间,元朝朝廷派了大约16个使团前往印度。这些考察团大多数出使到南印度西南海岸的奎隆或东南海岸的马八儿国,几乎在同一时期,据记载有18个印度使团抵达元朝廷,其中大多数来自奎隆和马八儿。

由于宋元两朝与南印度频繁的往来,泉州泰米尔人的侨居区或许可追溯到北宋雍熙(984—987年)以前。《诸蕃志》提到一名印度僧人啰护哪来到泉州,蕃商为他捐资,啰护哪随即买地建了宝林院。学术界大多认为宝林院是佛教寺庙,而休·克拉克(Hugh R. Clark)认为,考虑到这一时期整个印度次大陆都在大兴印度教、压制佛教,所以无论啰护哪是何许人,这些蕃商似乎不像是佛教徒,宝林院更有可能是属于婆罗门的印度教传统。 雍熙年间正处于10世纪末朱罗王朝大举扩张建立帝国的时期,这些蕃商最有可能是来自朱罗时期的泰米尔人。《诸蕃志》还提到了居住在泉州的南毗国的时罗巴、智力干父子,他们无疑是泰米尔人,大概生活于13世纪初。1956年出土的一方泰米尔—汉文双语碑铭(图3)显示了居住在泉州的泰米尔人于1281年以为皇帝(忽必烈)祈福的名义创建了一座印度教寺。1281年距离泉州降元只有短短4年时间,说明在泉州的泰米尔人审时度势,急于寻求新王朝的庇护。13世纪80年代也是元朝与南印度外交往来的高峰期,一些前往南印度的使团是由泉州港出发的。因此这时期的泰米尔人群体既有宋朝就侨居泉州的,又有元朝新来的移民,人数众多。2019年新发现的另一件泰米尔—汉文双语碑铭(图4),通篇碑铭尽是祝福语言,不能确定这与前一件碑铭是否同属一座印度教寺庙,但无论如何,这都证明了侨居泉州的泰米尔群体具有相当规模。

(三)以热那亚人为主的欧洲人群体

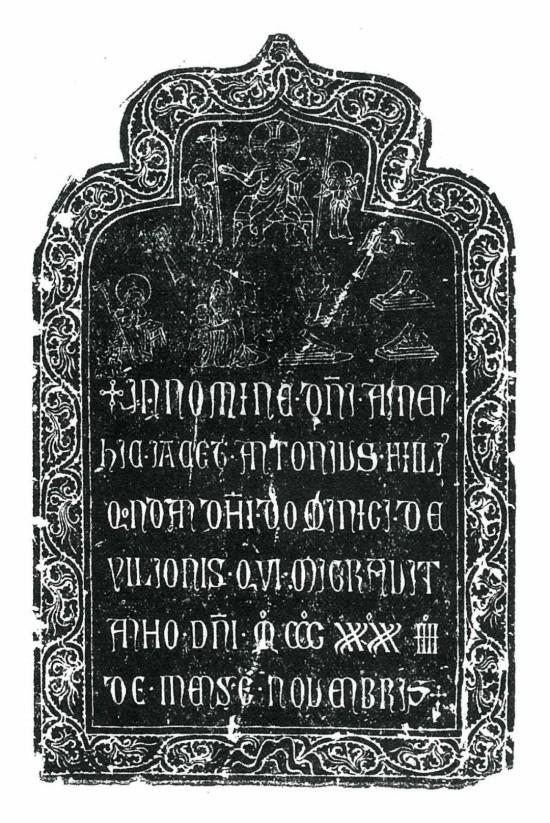

图5 泉州主教安德烈·佩鲁贾墓碑石

图6 扬州拉丁文墓碑拓片

13—14世纪欧亚之间贯通成一个整体,欧洲人可以绕过阿拉伯中间人直接与中国取得联系。来往东西方之间的欧洲传教士、商人、旅行家络绎不绝,他们中闻名于世的有,传教士孟德·高维诺(John Monte Corvino) 开启了天主教传入中国的先河,他在北京创建了两座天主教堂;泉州主教安德烈·佩鲁贾(Andrew of Perugia)(图5)管理着泉州的两座教堂;还有旅行家鄂多立克(Friar Odoric)、约翰·马黎诺里(John Marignolli)等等,这些欧洲人中最著名当属旅行家兼商人马可·波罗。马可·波罗一家不是唯一来中国的威尼斯人,鄂多立克说他在威尼斯遇见了许多到过杭州的人,孟德·高维诺曾托几个从中国返回的威尼斯商人传递信件,可见中国境内有不少威尼斯商人。孟德·高维诺提到的北京第二座天主教堂的土地由意大利人鲁卡龙戈(Lucalongo)购置的,他可能是威尼斯人或热那亚人,从大不里士启程就与孟德·高维诺一路相伴前来中国。但活跃在中国境内人数最多的欧洲人并不是威尼斯人,而是热那亚人,“一些商人来自威尼斯,少数来自比萨,但热那亚人在蒙古各政权的人数远远超过其他西方人”。

热那亚全面发展的时代是10世纪中期到14世纪中期,它同时向西地中海和东地中海扩张,但与东地中海及以外地区的贸易是热那亚对外贸易利润的主要来源。热那亚通过为十字军提供船只和战士,在东地中海的拉丁国家取得了许多贸易特权,并于1261年帮助拜占庭复国,在拜占庭领域内享有许多优遇。同时热那亚通过灵活的外交手段同基督教的敌人马穆鲁克建立联系,获得减税和建立贸易定居点的特权,“13世纪下半叶,欧洲与穆斯林黎凡特的贸易主导权掌握在热那亚人手中”。更重要的是,热那亚同时与金帐汗国和伊利汗国交好,在金帐汗国的势力范围黑海地区内享有相当大的自治权,而热那亚在伊利汗国的人数亦相当多,并产生一定程度的政治影响。据说阿鲁浑雇佣了900个热那亚水手,准备从海上阻断马穆鲁克与印度的贸易。伊利可汗派往教廷和欧洲国家的特使大部分是热那亚人。

热那亚人在金帐汗国和伊利汗国都有贸易定居点,这些定居点是热那亚进一步向东推进的前哨基地。尤其是伊利汗国与元朝关系密切,热那亚人可以从海路直接抵达中国。扬州出土的两件拉丁文墓碑(图6),属于热那亚航海商人阶层Vilionis 家族。这两件碑铭显示他们是兄妹或姐弟,他们可能是陪伴父亲长途旅行到东方经商,特别是女性的长途旅行暗示了扬州存在着一个较为成熟的欧洲人社区。泉州主教安德烈于1326年写的一封信中,证实了热那亚人的存在,其中一个热那亚人估计他每年的俸金约值一百金佛罗林(florin),鄂多立克于1322至1328年游历中国,当时3泉州有两座天主教堂,约20年后,马黎诺里看到泉州有三座天主教堂,还有一座浴堂,一所商人储货的栈房,这不仅说明了天主教传教事业在泉州的发展,还证实了泉州有一个相当规模的欧洲人社区,其中热那亚人可能是最多的。

(四)亚美尼亚人和犹太人的流散贸易群体

亚美尼亚人和犹太人是历史上著名的两个流散民族,他们都擅长经商,并通过贸易将各地的流散社区联系起来。亚美尼亚位于高加索南部,处于亚欧连接处,历史上屡遭外族入侵,11世纪末由于塞尔柱突厥人的侵略,逃亡的亚美尼亚在小亚细亚地中海岸西北角西里西亚建立了小亚美尼亚国家。亚美尼亚是第一个宣布基督教为国教的国家,并建立了独立的教会,而小亚美尼亚与拉丁国家交好,奉行天主教仪式。13世纪中叶大亚美尼亚地区并入伊利汗国版图,而小亚美尼亚则成为伊利汗国的附庸国。根据方济各资料,13—14世纪亚美尼亚在中国境内较为活跃,主要集中在北京和泉州两地,资料显示在泉州的亚美尼亚人既有基督教徒又有穆斯林。亚美尼亚人在北京捐赠了一座天主教堂,居留泉州的亚美尼亚妇女也捐赠了一座天主教堂作为泉州地区的总教堂。亚美尼亚人在泉州的历史最早可追溯到南宋,泉州出土的伊斯兰教石刻中有一方墓碑,其阿拉伯文碑铭显示墓主是侯赛因·本·穆罕默德·哈拉提(图1)。哈拉提 ( Khalat) , 曾经是亚美尼亚的首府,根据伊斯兰教徒姓名的习惯,墓主可能祖籍亚美尼亚,或者曾居住于亚美尼亚。亚美尼亚曾被阿拉伯人统治了300年,不少亚美尼亚人皈依了伊斯兰教,并整合到阿拉伯人和波斯人构建的贸易网络,因此侨居泉州的阿拉伯和波斯穆斯林中可能混杂着不少的亚美尼亚人。

犹太人在华历史悠久,元代称犹太为“术忽”,关于在华犹太人的相关文献有不少,研究成果也堪称丰硕,而犹太人在泉州活动的记载却屈指可数,考古证据也几乎没有,但安德烈的信件仍透露了泉州存在着一个犹太人群体,他说,“我们可以自由传教而不受干涉。但犹太人和萨拉森人无改宗信基督教者”。安德烈试图使犹太人皈依,虽没有成功,但证实泉州有犹太人。泉州的犹太人还可能与南印度有联系,马可·波罗观察到“印度一切船舶运载香料及其他一切贵重货物咸莅此港”,这里的“印度”指的是印度地区,而不是指印度人,在印度尤其是南印度地区有许多外邦人如波斯人、阿拉伯人、犹太人、欧洲人的贸易定居点,他们与印度本地人共享了印度与中国的贸易。犹太人在印度尤其是西海岸地区有许多定居点,他们的势力一度很强大,南印度著名的商人协会中有一个名为Anjuvannam 的外国商人协会是由犹太人组成的,曾经提供船只、人员和物资帮助哲罗统治者对抗朱罗王朝。鉴于13—14世纪泉州与南印度频繁的贸易往来,一些犹太人可能参与其中,并由此来到泉州。

(五)其他

11—12世纪泉州与东南亚(主要是三佛齐和占婆)和东北亚(日本和高丽)的往来十分活跃,侨居在泉州的人群中就有许多人来自三佛齐,而泉州以“高丽”“新罗”冠名的村庄、地名、寺院和物产等,都证明了泉州的高丽人群有相当规模以及双方密切的交流。尽管13—14世纪泉州主要侧重与南海的贸易,但与东北亚地区的交往仍在持续。

二、群体叙事中的跨文明互动

13—14世纪泉州的外来人群是一个来源广泛又复杂的群体,不同信仰不同民族交织融汇,并随着其地位的上升,突破了夷夏界限,改变了城市景观,外来群体之间以及外来群体与本土人群之间交错杂居,共享城市空间,形成了大杂处小聚居的居住模式,这种共处模式扩展了跨文明互动的维度和深度。

鄂多立克说泉州“有波洛纳(博洛尼亚)的两倍大”。博洛尼亚从6世纪以来几个世纪里一直是意大利半岛的战略和文化十字路口,13世纪中期博洛尼亚的总面积超过408公顷,那么鄂多立克所估计的泉州城面积就有800公顷左右。据苏基朗估算,元代泉州城(包括小片郊区)的总面积最大约700公顷,这与鄂多立克的估计差不是很多。但是13世纪晚期博洛尼亚的人口大约有5万,而泉州至多有25万,博洛尼亚与泉州的人口密度分别约为122人/公顷和357人/公顷,可见泉州的人口密度很高,元代后期泉州的外来侨民大约七八万之多,占比不下30%,凸显了泉州作为贸易城市的国际性。

元代泉州城人口密度高,外来人群占比高,加上大杂处小聚居的居住形态,必然加深不同群体之间文化接触的深度和维度,各种来源的文化或宗教符号之间的融合,以直观的视觉表达呈现了群体叙事中的跨文化互动,展示了文明交流互鉴的历史图景。

(一)海陆联动的双重影响

图7 泉州四翼天使基督教石刻

图8 亚述四翼守护精灵

13—14世纪商人、旅行家、传教士在欧亚非之间的游历少有往返全程陆路或海路,往往要么先海路后陆路,要么先陆路后海路,他们的游历生动又直接地证明了欧亚非海陆之间的联动。以元代泉州基督教群体为例,该群体来源广泛而复杂,有畏兀儿人、蒙古人、波斯人、亚美尼亚人和欧洲人,基督教石刻艺术的多样化正好诠释了泉州跨文化互动中的海陆双重影响。

牛汝极通过翻译基督教碑刻文字,探讨了泉州景教的来源,认为元代泉州的景教徒大多为回鹘后裔畏吾儿人。Lance Eccles、Majella Franzmann 和 Sam Lieu等人以同样的研究路径,即通过翻译泉州碑刻文字的方式,推断泉州基督教团体不是与操叙利亚语或阿拉伯语的波斯湾教会之间有海路联系,而是与中亚东方教会之间有陆路联系。但通过图像的比较研究,可以展示历史的另一个面向,即文化跨区域传播的海路联系。

从基督教天使造型来看,以双翼形象最为常见。但泉州出土两件十分罕见的四翼天使石刻,其中发现于1906年的这件石刻早已失传,另一件出土于1975年(图7),现收藏于泉州海外交通史博物馆。这种四翼天使最有可能来源于波斯亚述文化。发源于两河流域的亚述文化中有许多集人、鸟、兽为一体的“守护精灵”。这种半人半神的守护精灵都是带有羽翼的,双翼和四翼的形象均十分常见,如图8所示的背长四翼的形象,被认为比其他守护精灵更具神性,往往用于守护王宫。两河流域、叙利亚、伊朗、阿富汗等这些亚述帝国曾经统治过的范围均出土了四翼形象的亚述珍品。这种四翼形象后来为波斯文化所吸收,居鲁士的乐园和宫殿就是由四翼神兽守卫的。四翼形象不仅为波斯基督教所继承,也为波斯祆教所吸收,但祆教在东传中受到印度文化的影响,一些祆神呈现四臂形象,在塔吉克斯坦、新疆、西安等地都发现了印度样式的四臂祆神形象,而四翼形象却没有保存下来,可见因传播路径的不同,同样来源的艺术形象发生了不同的变迁。

四翼天使亦出现在扬州的景教石刻中。扬州处于长江和京杭运河的交汇处,也是海路与陆路的会合点,自唐以来就是波斯人的麇集之地,由他们带来四翼形象艺术自然不是历史的意外。但在新疆、内蒙古等地区所出土的基督教石刻中并未发现四翼图像,因此,泉州和扬州的基督教四翼天使最有可能是海路传播的结果。

基督教碑铭内容与图像表达,共同体现了泉州基督教群体来源的多样化,呈现了海路和陆路的双重影响。穆斯林群体也是如此,其中有经陆路而来的中亚穆斯林,有更多的是来自印度洋地区的穆斯林。泉州作为13—14世纪国际化的港口城市,是海路文化和陆路文化交汇的中心,在这里所形成的各种宗教或文明艺术是不同传播路径共同影响的产物。

(二)文化接触的多维交织

图9 泉州基督教墓碑石

图10 泉州基督教十字架石刻

图11 泉州基督教天使石刻图

图12 泉州印度教石刻

图13 泉州伊斯兰教石刻

图14 泉州基督教墓盖石

图15 泉州伊斯兰教墓盖石

元代泉州的外来人群尽管人数众多,但侨居的生活环境仍是一个以佛道文化为主流的社会,外来人群为了生存,寻求认同,或多或少地主动借用或移植当地文化的某些要素,创造出一种既保留母体文化特色又投合当地审美旨趣的艺术形式,这种文化调适在基督教、伊斯兰教、印度教的石刻图像中有明显的体现。

基督教石刻的图像中心是十字架,其次是天使。装饰十字架的都是常见的中国文化元素如莲花、云纹、华盖、幡幢等(图9、图10),天使的造型更是融合了各种本土文化,如天使的头冠有三尖冠、花蔓冠、尖顶帽、乌纱帽等,这些头冠的样式既能在佛教造像中找到原型,又能在民族服饰中找到对应的样式。图7所示四翼天使头戴三尖冠、颈饰璎珞、趺座云端的造型,可见波斯文化与中国文化的融合。图11所见天使身披飘带、着宽袖褒衣、双手护持十字架的飞翔姿态犹如佛教飞天。值得注意的是,泉州石刻飞翔状天使都有相对程式化的体现,即足不裸露,下衣末端成尖角状,这种尖角状的造型在佛教图像中所呈现的飞天飘带中有相似的手法。另外,这种尖角造型还可能与伊斯兰教艺术有联系,伊利可汗时代制作的一件14世纪微型画上有相似的天使,天使下衣逐渐缩成两个尖角并互相交叉。这种尖角造型的传播路径并不是特别清晰,但确实证明了跨文化接触的互相渗透与融合。

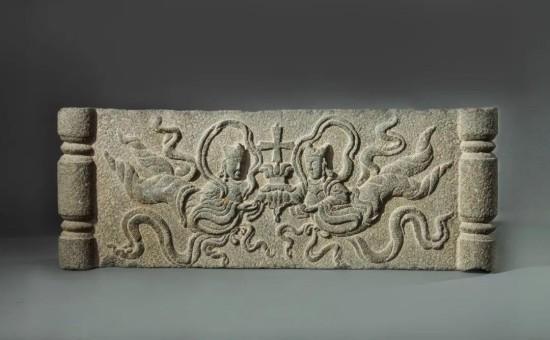

印度教石刻图像主要表现的是印度神话故事和宗教教义主题,尽管其图像所见的中国本土文化的影响不如基督教广泛深刻,但仍可见中国文化元素或创作手法的融入。众所周知的中印文化融合的见证,是开元寺的两根印度教石柱融入了双狮、双凤、猴鹿等动物图像以及牡丹、莲花、菊花、宝相花等植物雕刻,这些传统的中国装饰题材具有吉利祥瑞的寓意。前述1281年创建的印度教寺庙,是以为皇帝祈福之名创建的。1281年是泉州降元后的第五年,泰米尔商人急于向元廷示好,以祈福之名出资建了印度教寺庙,可以为他们的商业活动或社会地位获得来自上层的政治支持。基于这样的动机,很难想象泉州的印度教寺庙不会借用中国的传统元素来表达祝福之意。因此,除了印度教石柱的中国传统吉祥图案,中国龙的形象也在印度教石刻中多次出现,主要用于装饰屋形龛的龛楣两侧。早期石窟中的龙主要是被装饰在窟顶、门拱和龛楣等位置,并往往以一对回首相望的龙的前半身(俗称“反顾龙头”)出现在龛楣两侧。而印度教石刻的龛楣龙纹(图12)是对中国风格的装饰样式做了些微改变,双龙由“回首相望”变成了“相背而行”。龙的形象在13—14世纪的各个汗国宫廷中受到欢迎,尤其是在伊利汗国和元朝皇室中特别流行,迎来了“龙的时代”。泉州印度教寺庙采用龙纹正符合为皇室祈福的建寺动机,并顺应了时代趋向。另外,印度教石刻的龙身躯细长,蜿蜒盘旋,形似蛇,又契合了印度教中的“那伽”(蛇神)崇拜。

跨文化交流不仅发生在外来群体与本土人群之间,也发生在外来群体之间。泉州的外来群体从宋代起主要聚居在城南地区,元代虽突破了夷夏界限,形成大杂居的形态,但外来群体小聚落之间的联系与交流必然更密切,因为他们同属流散侨居群体,更能“情感共鸣”,所以可以看到安德烈试图使犹太人和阿拉伯人改宗基督教的努力。外来群体之间这种交流与互动也直观地体现在石刻图像中。泉州石刻的十字架造型有马耳他风格十字架、希腊风格十字架、拉丁风格十字架、叙—波混合型十字架,亚美尼亚风格十字架等等,多样化的十字架风格反映了基督教不同教派之间的交流,呈现了东西方教会交织的历史态势。

外来群体的交流与融合体现在基督教不同教派之间,也存在于基督教与伊斯兰教之间。基督教石刻与伊斯兰教石刻在某种程度上有着惊人的相似,一是墓碑形制的相似(图9、图13),均采用壸门造型,这是常见的佛龛造型;二是墓座形制相似(图14、图15),都有须弥座祭坛式与须弥座坟墓式两种石墓形制;三是图像内容的相似,云纹、莲花纹都是基督教石刻与伊斯兰教石刻反复出现的图案,甚至雕刻手法也如出一辙。石刻造型与图像内容的相似,正说明了基督教群体与穆斯林群体之间互相交流,彼此借鉴,甚至还可能雇佣同一批工匠,共享同一套造型体系。

结语

13—14世纪蒙古人开创了贯通东西方的局面,其所奉行的重商主义和相对宽容的宗教政策,以及对海外贸易的高度重视,使泉州作为世界贸易大商埠展示了特别的活力,也正是这种活力吸引了经由陆路和海路而来的欧亚非世界不同信仰不同民族的人群。在这种贸易为导向的文明秩序中,商业利益超越了宗教偏见,生存动机超越了文化差异,不同的文明互相丰富,不同文化元素互相借用,知识、技术、思想、观念、艺术在不同群体之间流转与渗透,使泉州成为不同文明和融共生的中心场域,并赋予泉州世界主义的视野。13—14世纪的泉州是一个比亚历山大里亚港更具有文化多样性的城市,这种文化多样性正是跨文明交流互鉴的结晶。

本文为泉州市社会科学规划项目“海洋视域中的泉州外来贸易群体研究(10-14世纪)”(项目批准号:2023D52)的研究成果。

【本文在写作过程中,部分观点受陈丽华启发,所引图片(除了图6、图8外)均由成冬冬提供,重要参考文献《热那亚与热那亚人958—1528》(Genoa and the Genoese,958-1528)由薛彦乔提供,此外,王丽明分担了部分工作压力,以确保有较充裕的时间完成课题,在此特别向以上四位亦师亦友的同事致以最诚挚的感谢!】

(本文經作者授權發佈,原載於「海博學苑」公衆號2025年2月5日推文,原文刊於《福建文博》2024年第3期,注釋從略,引用請參考原文。)