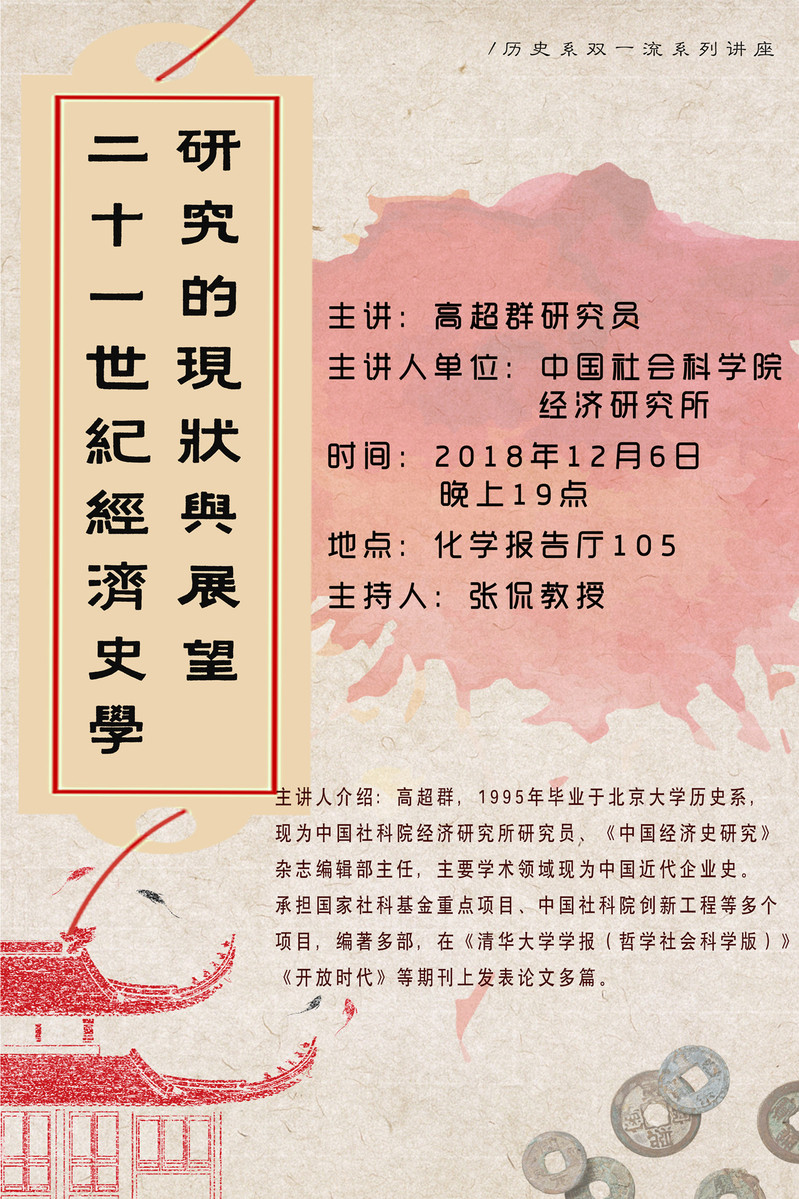

2018年12月6日晚19点,中国社会科学院经济研究所研究员、《中国经济史研究》杂志编辑部主任高超群先生,受邀来到厦门大学历史系,在化学报告厅105为我们作了一场题为“二十世纪经济史的发展及展望”的主题演讲。本次讲座是历史系“双一流”建设系列讲座之一,历史系主任张侃、林枫、刘婷玉等老师及数十名学生参加了本次讲座。

首先,高超群先生梳理了自二十世纪社会史大论战以来中国经济史学的发展历程。在历史观方面,呈现出“革命史观-现代化史观-全球化史观”的发展趋势。就研究者而言,中国经济史研究的学者也受时代的影响呈现代际更替的特点,高超群先生列举了四代学者:吴承明、刘克祥、李伯重、彭凯翔。就研究机构而言,传统的研究机构如中国社科院经济研究所、北京大学经济学院的中国经济思想史研究所、云南大学中国经济史研究中心、以厦门大学和中山大学为基地的华南学派等,新的研究机构实力也势头正好,如上海财经大学、清华大学等,可能会给经济史的研究注入新的活力。

其次,高超群先生介绍了新的历史资料的发现、整理以及社会科学方法在历史学领域中的运用。新发现的历史资料包括自二十世纪以来简书、中古文书、明清档案、明清民间文书以及地方档案文献,这些新资料的数量和规模是空前的。整理方法如文献数字化、文献数据化以及对文本信息的挖掘。高超群先生在这方面介绍了大量数据库的实例和一些平台以供参考使用。对由此引发的关于数据库与历史研究的争论,也在其后有所讨论。讨论集中在数据库的正面作用和由此带来的质疑,正面作用如能够处理大量资料、使“集萃”和“选精”成为可能,质疑主要来自于检索结果是否可信、是否会制造大量无效信息等关键问题。另外,在社会科学方法的运用下,马克思主义史学对传统史学有所改造,在形式方面主要体现在对论文书写范式的改变。

最后,高超群先生重点对比了经济学与历史学研究,并进行了前景展望。对比主要从从研究目的、研究方法、论证过程、学术规范、写作方法等方面进行论述,并指出了两者的缺陷。高超群先生认为,经济学侧重于发现和证实因果关系,依靠理论模型进行严密的逻辑推导从而达到对现实的认识,论文写作模板化;历史学更注重对历史事实的还原,通过对丰富的史料进行分析进而选择贴近事实的史料来重构过去,论文写作鼓励从多角度证实一个结论。经济学的缺陷在于影响机制的重建和对理论方法的依赖。对历史学而言,区别相关关系和因果关系是困难的,而且历史研究所采用的归纳法也是无法逃脱的困境。另外,高超群先生介绍了在经济史研究中新的领域和新进展,包括基层社会的组织、地权等领域,专题研究包括量化、中西历史的合流和分流、宋代以来的财政、货币等问题,地权、企业史、清代粮价也成为较为重要的议题。

在前景展望中,高超群先生主要提出以下五个方面可供参考:一、全球史观与民族主义史观的影响有限。二、国际化程度和社会科学化程度将大大提高。三、中国经济史学的地理分布将快速变动并有很大提高。四、数据库、GIS工具,将在根本上对历史研究产生革命性影响。五、将持续对基层社会、区域经济体的关注。在最后的问题讨论部分,高先生亦分享了自己在经济史研究中的几点思考和体悟。

高先生的讲座内容丰富且脉络清晰,为我们梳理了自二十世纪以来中国经济史的发展历程,并对社会科学研究方法引入之后带来的冲击进行了反思,发人深省。高先生认为历史要远比现实丰富,史学研究的独特性不会被取代。针对新的经济史的研究范式,历史学应该尝试给经济学以回应。同时,GIS、计量等技术方法也会给历史学研究带来变革性的影响,新一代史学研究者也要勇于承担重任。在讲座结尾,师生们针对由讲座引发的问题进行了热烈的讨论,此次讲座最后在师生的热烈掌声中宣告结束。

(撰稿/厦门大学人文学院 王舒平)