习近平总书记指出,“历史研究是一切社会科学的基础”。厦门大学历史与文化遗产学院不断强化基础学科拔尖人才培养的使命驱动,聚焦国家重大战略需求,突出厦大传统优势学科的支撑作用,将一流学科建设与一流专业建设相融合,遵循历史学人才培养规律,形成强化自主知识体系学习能力的历史学拔尖人才培养模式,培养身具家国情怀与学术自信、专业基础扎实、学术视野开阔、全面综合发展的历史学科未来领军人才。“2025级新生研讨课”邀请厦门大学历史与文化遗产学院的专家学者,分享专业知识、治学心得,帮助学子们上好“史学第一课”。

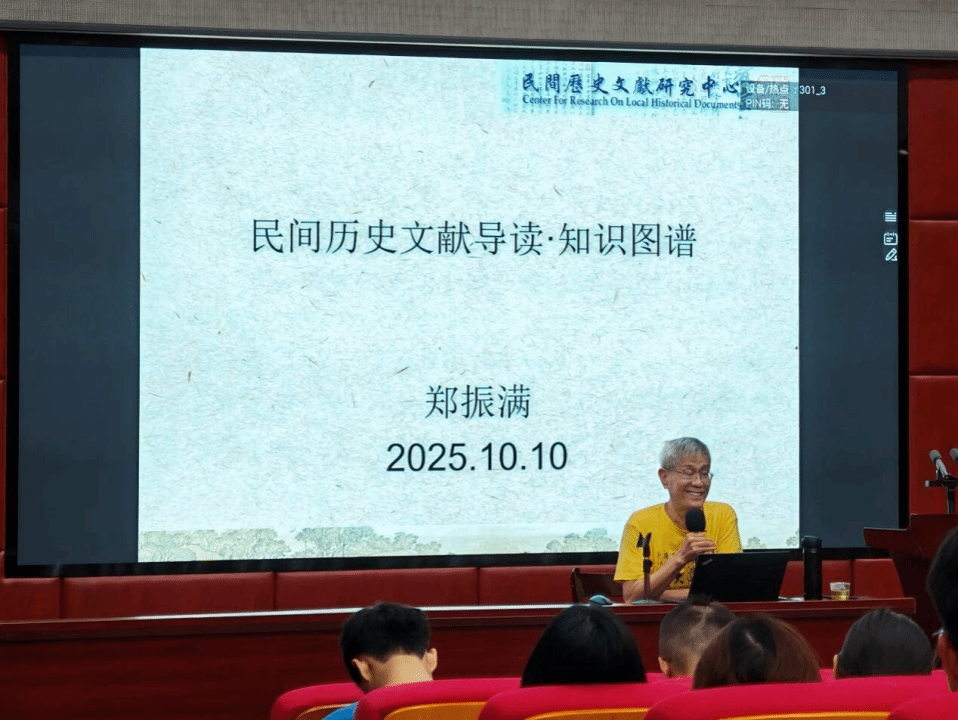

10月10日上午,厦门大学历史与文化遗产学院、民间文献研究中心主任郑振满教授为我院2025级本科新生作了题为《民间历史文献导读·知识图谱》的授课。该课程系厦门大学历史与文化遗产学院“2025级新生研讨课”暨“强基拔尖人才培养系列讲座”之一,由李莉教授主持。在本次新生研讨课中,郑教授分别从“文献导读”与“基本知识”两个方向介绍民间历史文献课程的知识图谱,让同学们了解民间历史文献的形式、内容与史料价值,也让同学们感受中华民族传承千年的文化传统。

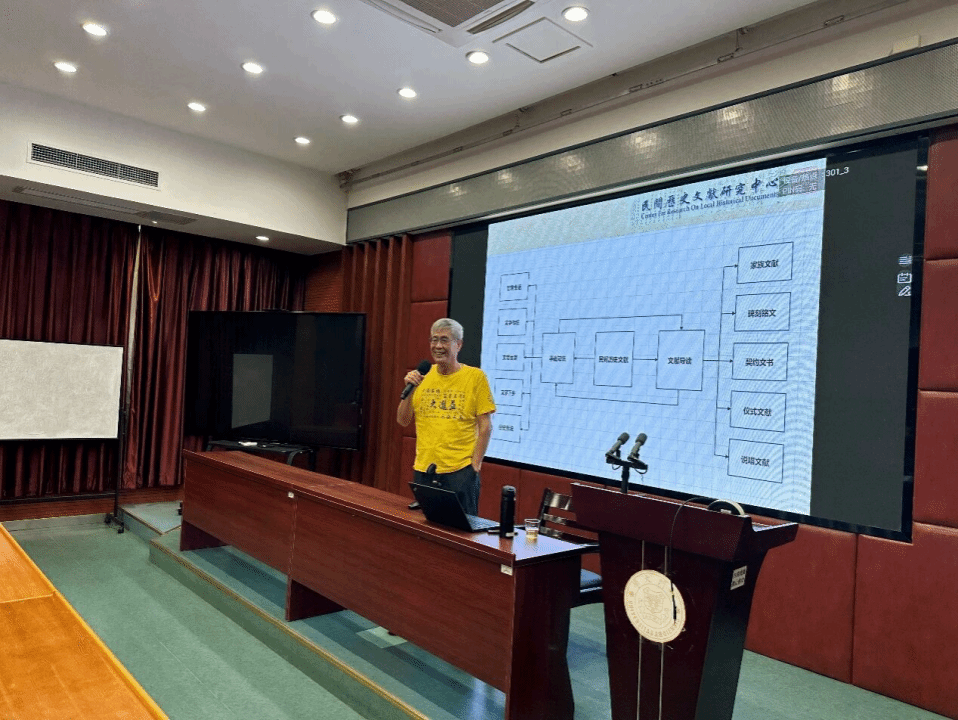

郑教授首先分析评价历史学、社会学界一些关于中国民间文献的观点,告诉同学们中国民间的文字传统是源远流长的、民间文献反映的内容是广泛的,帮助同学们树立对中国民间文献的正确认知。接着,郑教授分别详细介绍了家族文献、碑刻铭文、契约文书、仪式文献、说唱文献五种民间文献。在讲解中,郑教授结合实际的田野实践经历,引导同学们了解各种文献的特点。如在对碑刻的讲解中,郑教授通过一个个生动的刻碑故事,让同学们了解到民间碑刻一定要反映当地历史记忆、有公信力、代表当地的文化认同。最后,郑教授从日常生活、文字传统、文献类型、文字下乡、经史传统五个方面简要介绍了民间文献导读的基础知识,并通过对文字下乡与经史传统的解释,让同学们了解到文字在中国民间运用的广泛性及文字与文化庶民化的关系。

在问答环节,同学们就中国民间历史文献碎片化、难以考据、形式不统一的问题进行提问。郑教授首先肯定民间文献研究的困难,但也指出,研究中国民间文献不能简单地以血缘传承的角度考量,而更应该从中华文化认同的角度思考。另外,郑教授鼓励同学们利用现代信息化的工具,投身民间文献的研究。

学习心得

25级强基班黄政钧同学:郑振满教授以宗族概念为引,分析了构建中国本土历史观念的重要性,剖析了学习民间历史文献的必要性,讲述了学习文献的方法,为我们未来对中国历史的学习打开了新的大门。

25级人文科学试验班占行简同学:郑振满教授以其深厚的学术积淀,为我们揭示了民间历史文献的广阔天地,强调了“走进历史现场”的研究方法。他鼓励我们重视田野调查、解读民间文书,为我打开了一扇从社会底层理解中国历史的新窗口,也为今后的研究提供了具体而宝贵的路径。

(本文原載“廈大史學”公眾號2025年10月17日,引用請參考原文。)