中國近代城市轉型的「草根」之路

——以福州境社傳統的演進為中心

南昌大學歷史系 羅桂林

[摘要]坊巷是歷史上福州城區最基本的空間單位,境社是居民供奉社區神祇的主要場所,在長期的歷史進程中,圍繞著境社發展出一套複雜的社會制度,對福州城市的發展產生了深遠的影響。近代以來,在既有的境社傳統之上,又衍生出「商事研究所」和「救火會」等新式的社區性公益組織:前者積極參與地方政治,為社區代言,維護社區利益;後者孜孜於舉辦消防事業,成為近代福州主要的消防力量。境社傳統的近代演進,對地方政治的走向和市政建設的開展產生了深遠的影響,展現出一條中國近代城市轉型的「草根」之路。

[關鍵字]福州;境社;商事研究所;救火會;城市轉型

一、引言

近代中國的城市轉型是如何實現的?圍繞這一問題,學術界已經做了大量的研究,積累了豐富的成果。中國大陸早期關於中國近代城市史的研究,主要依據現代化理論,探討中國城市從「傳統」向「近代」的轉型歷程,重視從西方引入現代化資源和政府規劃引導在其中的有力作用,卻往往忽略了對中國本土的既有的文化傳統與社會資源之重要意義的探討。近年來的城市史研究已有很大的改變,研究焦點逐漸呈現出「從宏觀到微觀,從精英到下層」,從「宏大敍事」向「日常取向」的轉變。例如,盧漢超關於「霓虹燈外」之上海的研究,王笛關於成都街頭文化和茶館的研究,董玥關於北京「天橋」社會的研究,等等,展現出中國近代城市不太為人注意的側面。具體到關於城市轉型動力的解釋,相關研究更注意從「內在」的眼光看待城市轉型,試圖追尋中國城市近代性的內生淵源。例如羅威廉(William T. Rowe)關於清末漢口行會組織與城市公共服務的研究,梁元生關於清末上海的「堂」與近代市政的研究,小浜正子關於近代上海民間社團與「公共性」的研究,都將考察的視角由國家轉向社會,由外在轉向內在,開啟了對中國城市近代發展的新認識。

本文所考察的「境社」,在福州又被稱為「社境」,或單稱「境」、「社」,原指廣佈於城鄉地區的以社神為主要崇祀對象的社廟。在漫長的歷史進程中,境社組織逐漸向「分境」、「分社」或「聯境」、「聯社」兩個方向發展,由此形成一套複雜的社會制度。在福州城區,「每一街道,都有一廟,所祀的神是大王爺,為境內的主宰神。」相鄰的街坊里巷之間,正是通過各自清晰的境社歸屬相區別開來的。境社不僅在福州是最主要的社區組織,在閩臺地區乃至中國其他地區都曾普遍存在,一度為學術界所關注。然以往的相關研究主要是在鄉村社會文化史的語境中進行的,對其在城市史中的意義尚不甚明了,尤其缺乏將這一「草根」組織與中國近代城市轉型的「重大」課題相聯繫的研究。

筆者在福州從事田野調查的過程中,發現當地的街坊里巷中仍然活躍著大批此類組織,通過訪談與調研,筆者還注意到這些境社與社區居民的社會生活仍然保持著密切的聯係。那麽,在福州——這個中國最早一批的通商口岸城市(「五口」)中,在經歷了猛烈的「歐風美雨」之衝擊後,此類看似最爲「傳統」的「草根」組織是如何存續下來的?其延續和發展又對近代福州的城市轉型産生了什麼影響?福州的個案能對我們重新認識中國近代城市史提供什麽啓迪?

筆者在廣泛搜集和解讀相關民間歷史文獻的基礎上逐步意識到,要想深入地理解福州近代的城市轉型,必須從當地社會的內在發展脈絡出發;而細緻地梳理福州境社傳統的近代演進,則是厘清這個口岸城市近代轉型「內在理路」的有效方式。通過本文的研究可以發現,境社作為福州最主要的傳統社區組織,在城市居民的生產生活中發揮著重要的作用。近代以來,為應對時局的頻仍變化,境社組織的政治社會潛力被極大地激發出來,衍生出多種新式的社區組織,極大地影響了福州近代城市發展的面貌。其中,「公益社」和「商事研究所」成了近代福州社區性的商民議事機關,在參與興辦慈善事業的同時,也組織和參與了清末民初的眾多大眾抗議運動,是社區自治和近代城市政治發展的重要表現形式。「救火會」則孜孜於城市消防事業的舉辦,最終成為福州消防事業的主體,為福州近代的市政進步作出了重要貢獻。福州境社傳統的演進歷程,清晰地展現出一條近代中國城市轉型的「草根」之路。

二、坊巷空間與境社傳統

坊巷是歷史上福州城區最主要的空間結構,也是社區居民的基本生活單位。在長期的共同生活實踐中,逐漸形成以坊巷為基礎,以境社廟為主要特徵的社區文化傳統。這一傳統之形成,首先與福州「府城」的築城史有關。

福州城在明清時期又稱「府城」,是由駙馬都尉王恭在五代「夾城」和宋代「外城」的舊基上重建的。該城北跨越王山,南繞烏石山和于山,有東門、西門、南門、北門、水部門、湯門和井樓門等7個城門,「廣袤方十里」,高2丈餘、厚1丈餘。城上還建有數量眾多的敵樓、警鋪、堞樓和女牆。清順治年間,總督李率泰又將城牆加高增厚,「府城」因此更加壯觀。綿延的「府城」,框定了福州城市空間的基本格局,此後直到民國年間拆城築路,這一封閉空間才開始改變。

高大的城牆、密佈的哨所和按時啟閉的城門制度,嚴密地規範了市民的日常生活,也給不時造訪福州的來客留下深刻的印象。據19世紀中期來華的美部會(American Board Mission)傳教士盧公明(Justus Doolittle)的記載:

福州包圍在城牆中,有七個高大的城門,天亮開啟,天黑關閉。從高聳的城門樓上可以觀察和控制城門的進出。城牆上相隔不遠就有一個哨所。城牆六至八米高,四至六米厚,用石料和夯土築成,牆體內外兩面鋪石塊或磚塊,牆頭上有花崗石的垛口。城牆全長約十一公里,牆頭上可以行走,乘轎子轉一圈可以觀察到多姿多彩的市區內外景象。

壯觀的城牆給人以巨大的視覺衝擊,時刻提醒著官方在城市生活中的重要存在。城牆之內的空間規劃與建築格局,也同樣彰顯出官方對城市生活的影響。福州城市的中心地帶,分佈著上自將軍、總督、學政,下至福防廳、閩縣和侯官縣在內的完整序列的地方官署,構成了城市景觀的一大特色。從清末某「保甲總局委員」繪製《福建省會城市全圖》可以看到,沿著城內南北主幹大街「宣政街」和「南大街」,分佈著布政使衙門、總督衙門、學政衙門、文廟、侯官學、侯官縣等機構,沿著城內東西走向的主幹大街「新街」,則分佈著按察使衙門、鹽道衙門、糧道衙門、萬壽宮等官方衙署或祠廟,它們是城市的主要「地標」。

這些官府衙署和祠廟儘管引人注目,但佔據了整個城市面積主體的,卻是大大小小的街坊和里巷。這些街坊里巷萌生於福州早期的築城活動,宋以後隨著城牆範圍的相對固定而趨於穩定,「歷經宋、元、明、清,街坊雖有一些增多,但基本上沒有太大的變化」。

與中國多數城市一樣,福州傳統的城市空間主要分為「大街」和「小巷」兩個層次,前者構成城市空間的基本骨架,後者則將城市空間進一步細分,使之趨於「細胞化」。明清時期,閩縣、侯官縣均為福州府附郭,兩縣依城中的南北中軸線——宣政街、南街——分區治理。宣政街、南街和其他十條主要大街,共同構成福州府城的基本空間格局:

城中之街十有二:自鼓樓前達於還珠門曰宣政街;還珠門達於南門曰南街;宣政街之右曰新街(今按察司前);南街之右曰後街;橫鼓樓之南,西達於西門曰西門大街;折而北,達於北門曰北街(府治之西,俗名土街);北街之左曰北門後街;還珠門之外折而東,達於東門曰東街;南達於故津門城曰仙塔街;北達於井樓門曰井樓門街;達於湯門曰湯門街;仙塔街折而西曰館前街(福星坊內)。

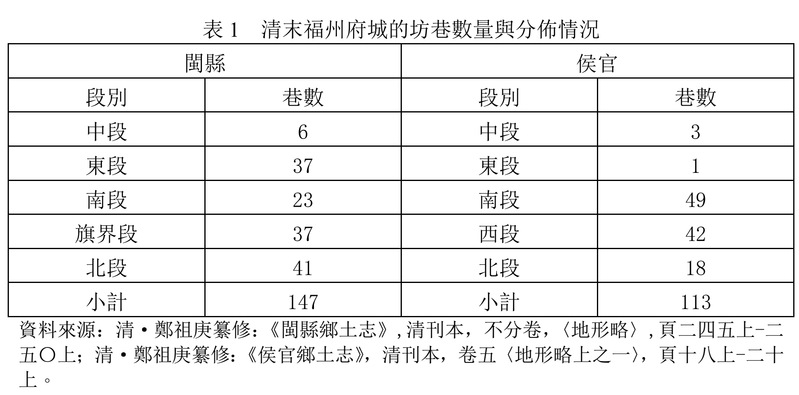

「街」的兩側,分佈著縱橫各異,長短大小不一的「巷」。萬曆年間,福州府城見載於方志的「巷」共有104條。此後,隨著城市的繁榮和行政管理的深入,「巷」也逐步走向細化,至清末,閩縣、侯官兩附郭縣的「巷」共有260條。情況如表1所示。

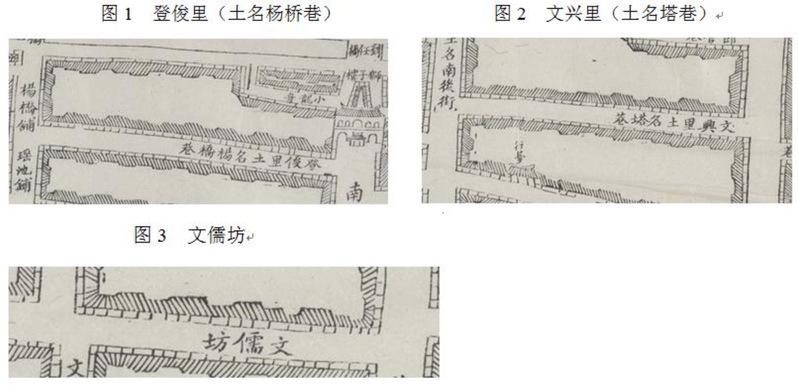

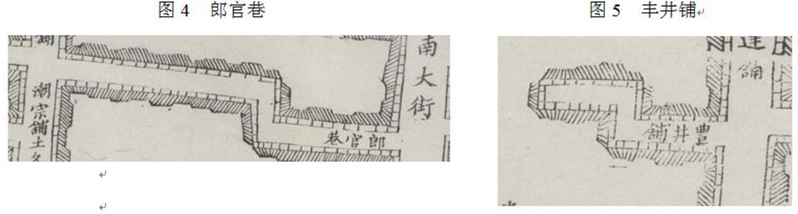

福州府城的「巷」也稱「坊」、「里」,是城內最基本的空間單位,一般由一段面積適中、相對獨立的巷弄及其兩側的屋宅組成。其形制可以是直巷,也可以是曲巷,甚至是禿頭巷,一般有一端臨靠大街,內部往往構成一個相對獨立的空間。例如福州著名的「三坊七巷」,據前引清末《福建省會城市全圖》,其中的楊橋巷(登俊里)、塔巷(文興里)和文儒坊,都是典型的直巷(如圖1、圖2、圖3)。

郎官巷則是常見的曲巷(圖4),文儒坊正南緊鄰的豐井鋪,也是曲巷,且為禿頭巷(圖5)。

郎官巷則是常見的曲巷(圖4),文儒坊正南緊鄰的豐井鋪,也是曲巷,且為禿頭巷(圖5)。

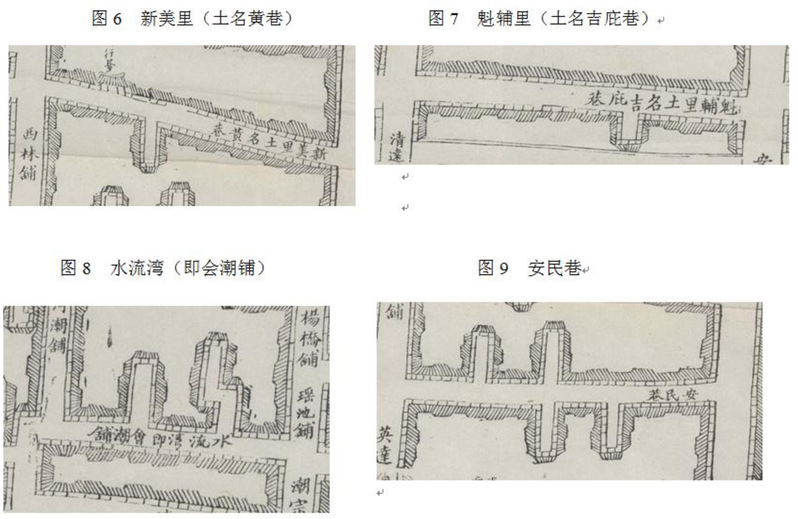

黃巷(新美里)、吉庇巷(魁輔里)、水流灣(會潮鋪)和安民巷等,雖是直巷,但在一側(圖6、7、8)或在兩側帶有數量不等的禿頭弄(圖9)。

這些被稱為「坊」、「巷」、「里」的社區,將城市空間劃分出眾多相對獨立的單位,長期生活在其中的居民,很容易形成對本社區的認同。

很多坊巷的得名源於當地的歷史名人,如三坊七巷中的郎官巷,因宋代劉濤「數世郎官宅址」而得名;黃巷得名則緣於「唐黃璞宅昔居此」。這些傳說的形成和流行,為社區居民營造出共同的文化歷史,強化了坊巷居民相互間的認同與歸屬感。

有些坊巷在巷口還建有特製的「坊」、「匾」,直觀地將本坊巷的文化內涵與歷史底蘊標示出來。如南街兩邊的幾條坊巷:

(安民巷)宋劉藻宅址,藻以孝聞,賜粟帛旌之,名其坊曰「錫類」,朱文公匾。今廢。

(官賢坊巷)侯官縣街口,今匾「八閩兼邑」。

(福星坊)偽閩時為五州諸侯館,故名館前。宋湛俞隱居於此,三召不起,因名旌隱坊。元宣慰使魏天祐寓坊內,更今名。今以其地通撫臺,匾曰「東南節鎮」。

東街北面的三牧坊巷也是如此,其「坊」「俗名枋門,宋朱倬宅址,舊名太平坊;正德間,改今坊名,為何顯兄弟立」。何氏兄弟即何顯、何崗和何繼週,三人曾分別擔任知府、知州和知縣,故當時改坊名以紀盛。

生活於坊巷中的居民,分享著本社區的獨特文化與共同歷史,坊匾或坊門又將本社區的歷史文化直觀地標示出來,這些都有利於形成以坊巷為基本單位的社區認同。在居民形成對坊巷歸屬感的過程中,「境社」可能起到了更加重要的作用,而且「境社」本身也是居民坊巷認同的重要標誌。

據清人林楓的記載,福州府城大大小小的坊巷,「經緯縱橫」,居民「俗又以里、社別之,曰某境、某社」。也就是說,坊巷與「里」、「社」、「境」往往是互稱的。盧公明當時也注意到,福州「每一個社區都有一個屬於本社區居民的境社廟」,廟裏供奉著被尊稱為「大王」的「地頭神」:

境社廟裏供奉「大王」,是專門照顧本境居民的利益的神祇。通常還都配一個「娘娘」神像,並排坐著共享供奉。境社廟裏總要安排一個位置擺放「娘奶」的神像,這個女神在已婚婦女中非常有人氣。娘奶周圍還有好幾個「婆官」——她的女性助手。大王也同樣被他的眾多部將扈從環繞著。這些主神的助手或扈從通常畫在廟內的各處牆上。境社廟裏都有一個供演戲酬神使用的戲臺。

境社廟中祀奉的「大王」,通稱「廣利侯王」,「多塑夫人像並祀」。「大王」的來源很複雜,很多是地方歷史名人。例如隆普營的惠安境,崇祀漢陳太邱的二十二世孫;三牧坊的太平公輔境,崇祀宋狀元許將;吉庇巷的耆德魁輔境,崇祀宋宰相鄭性之;光祿坊的都護廟,即倉前後巷的都護境,崇祀宋光祿大夫方寘;閩山鋪的閩山境,既是里社,又是卓氏家祠,崇祀宋進士卓祐。有些境社神則從官方的祀典神轉化而來。例如東街的鳳池境,原為宋時的榷務廟,祀唐榷使張睦;西湖旁的贊福境,祀閩粵王郢,他在宋代被封為「明德贊福王」,本境也是官府在「閩城通得祀者」;北門外的梅柳境也祀漢閩粵王。各境社廟供奉的「大王」一般都不同,但都配有共祀的「奶娘」,眾多的女神於是成為境社的最大特色之一。例如北門外梅柳境、井樓門外湯邊、竹林境、麗文鋪、元帥廟河墘等處,都祔祀「奶娘」,香火很盛:

(北門外梅柳境)境內袝奶娘,稱北山梅柳奶。井樓門外湯邊所祀奶娘,稱南山湯邊奶。竹林境所袝祀奶娘,稱歐奶。城隍後殿所祀奶娘,稱

境社廟中崇祀的「大王」,雖然地位不高,甚至可能無緣進入制度性宗教的神譜,但對其轄下的居民而言却相當重要,居民每年都要組織各種祭祀活動:

大王在冥界裏地位不高,大約相當於陽世間的村長。境社香會常在正月或三月募集資金,請幾個道士來做法事,懇請大王和火神保佑本境平安,免遭瘟疫,一年中生意興隆。年終的時候,再舉行一次法事,酬謝大王一年中給予的種種保佑。境內各戶居民平日裏也總要到廟裏燒香上供。在鄉村,每年正月,村民們都要抬著大王在鄉裏四處巡遊,敲鑼打鼓非常喧鬧。在城區內的境社廟通常不做這樣的迎神遊行,而是在廟內。

境社舉辦此類活動,一般都有大型的宴會環節,只有「大王」「境」下的居民才有資格參加:

境社廟的神祇過生日的時候,境內居民集資慶賀,包括準備了大量的葷素菜肴。酒菜先在大王、娘奶等神靈座前上供,然後端上餐桌供幾十個、上百個客人食用。到了晚上,通常還請戲班來演戲。

元宵節期間境社斂錢聚飲,被稱為「悅神」,酬神畢「即集飲祠中」,常常「歡呼達旦」。清人徐祚永有詩為證:

皓月當空絕點塵,滿街燈火一番新。

太平景象真堪記,里社歡呼競賽神。

此外,境社在神誕日、每年的端午節、中秋節、冬至節以及其他一些重要日子,都會舉辦各種崇拜儀式和演戲酬神活動,經費由「大王」轄境居民共同籌集,這被稱為「樂捐」。此外,轄境內有喜事的人家還需向境社交納「喜金」:

有的人家在過去的一年中有特別重大的喜事,比如某個子弟科考上榜,或家裏添了男丁,或剛從別的地方喬遷到本地的新居。除了交納伴神的派捐外,這樣的人家要向香會另外交一筆「喜金」。例如某甲家裏去年添了男丁,他要給廟裏的娘奶送一對「喜燭」和一桌子的「喜碟」,每個碟子裏盛一點兒花樣不同的菜肴。另外他還要交上一份喜金。香會在節前會給這樣的家庭送去一張寫在紅紙上的禮單,貼在門上,上面列出該家庭需要提供的供品和喜金的數額。對一個事業順利的生意人來說,出這一份喜金不在話下;但對於靠每日勞動維持生活的家庭來說,儘管他們確實感到喜悅,而且同樣真誠地想要表達這一份喜悅,但卻很難負擔這份喜金,除非香會事先已經考慮到他們的經濟狀況做了適當的減免。

「境社」的主要活動由「香會」組織,其成員被稱為「香頭」或「福首」,在社區內「通過一年一度的選舉產生,任期一年」,他们通常來自「社區內最有勢力的家庭」。「香會」的職責包括「料理廟內的各項崇拜活動,根據年內飲宴、演戲等各項活動的預算,向本社區的居民派捐」。

此類「香會」並非純粹的民間宗教組織,它不僅擁有向境社/坊巷居民派捐的權力,而且還「經常會為了本境的利益,運用自己的影響制定一些鄉規民約」,積極參與社區公共事務的管理。光緒七年(1881),文儒坊曾制定一項「公約」,以保障本社區的公共安全與衛生,該公約以禁碑的形式篏立於該坊入口處的坊牆上,至今仍清晰醒目:

坊牆之內不得私行開門,並奉祀神佛,搭蓋遮蔽,寄頓物件,以防疏虞。三社官街禁排列木料等物。

光緒辛巳年文儒坊公約

此類公約所涉及的坊巷公共生活可能相當廣泛,如「規定某段時間內不得在街上聚眾賭博,不准在某些地方停放轎子等」。雖然多數可能是不成文的,但它們「往往具有法律一樣的效力」,「沒有人硬要與鄰居街坊們對著幹,因為那樣一定會招致眾怒,最終吃虧的還是自己」。這就使其「有時可能具有很大的強迫性,足以對某些人造成傷害」。

「境社」除了廣泛地舉辦社區公共事務和制定鄉規民約外,一般還充當著坊巷矛盾調解中心的角色,有時甚至具備一定的司法職能。民國《閩侯縣誌》收錄的陳永盛傳,就記載了福州府城湯門外某鄉「社公廟」發揮了某些司法調處的作用:

陳永盛,居湯關外之崎山鄉,性公正,閭里訌爭,多就質曲直。有母告子不孝者,永盛勸勿訴諸官,命子弟捽其子入社公廟。曰:「此土神也,一鄉崇祀,不啻官長,今吾旁坐,代神宣言行罰,可乎?」顧謂其母曰:「杖責耶,抑且勸諭之耶?」母曰:「當重杖。」永盛令子弟行杖。杖畢,子號泣,向母乞求寬,言歸當改行。母請貰其罪。自是子孫皆感化,敦睦無間。

此事所涉及的「社公廟」虽然不在府城内,但與府城內的境社在性質上實際是相似的。境社組織在長期的發展過程中,逐漸成為坊巷社區的權力中心。

坊巷與境社組織之個別結合可能很早就發生,但二者在全城範圍內緊密形成一體則是較晚的事情。據記載,福州府城「三坊七巷」中的黃巷、衣錦坊,直到明崇禎年間,才「始分香火立社」。而到了里人林楓所處的清嘉慶、道光年間,時人對坊巷的稱呼,不僅「以里、社別之」,而且還「曰某境、某社」了。

坊巷作為城內居民最基本的生活空間,在城市經濟社會的發展過程中,經歷了不斷分化與重組的過程。境社組織在這一過程中,也分别朝着「分境」、「分社」和「聯境」、「聯社」兩個方向發展。這不僅使坊巷與境社的結合更趨於緊密,而且還在坊巷之間形成制度化的聯繫,對整個城市的發展都產生了重要的影響。

「分境」、「分社」現象可能很久以來就一直存在,而且隨著城市的發展从未停止。例如,南街東邊的通賢境巷,明萬曆年間即以「內有通賢里社」而得名。此後隨著經濟的繁榮和人口的密集,該社又不斷分化為新的「分社」,至民國初年,通賢里社已分化為通賢一社、通賢二社、通賢三社、通賢四社,該四里社又與周邊的其他社鋪聯合,共同組織了近代著名的市民組織「鼓泰十社商事研究所」。

鼓泰十社在民國年間合組「商事研究所」的事例,表明坊社之間建立起了制度化的合作方式;而其建立的基礎,正是境社之間早已存在的「聯境」、「聯社」傳統。例如,龍山巷境與內通天境、外通天境的祔祀的「奶娘」,共稱「三姐妹」,「正月賽神,互有宴會」。城外南臺下渡萬安境有十境祠,由清安、清泰、義安、登龍、東安、興義、龍橋、萬安、及南北鼇頭等十境共建,崇祀漢忠烈馬侯、李侯。

據抗戰前擔任福州日本居留民會主要職務的野上英一的觀察,福州地區「共同舉行神事之區域與行政區域不同」,「大體上是沿著戶、社、境、庵之序而進行」的,戶、社、境、庵之間在神事活動方面,既有嚴格的等級差別,又有制度化的聯繫。「神事區域」的最低層級為「戶」,供奉灶君、灶媽;其上為「社」,即「分境」,「有的有廟,有的無廟」;再上稱「境」,境必有廟,供奉「娘奶」及「大王」等;再上一層級稱「庵」或「澗」,祀「五帝」,福州共有所謂的「九庵十一澗」。每家每戶都有自己的灶君信仰,都參加其上的「社」或「境」舉辦的神事活動;「社」、「境」也都參加「庵」、「澗」每年舉辦的五帝巡遊和「出海」活動。生活於明清之際的「海外散人」,在《榕城紀聞》一書中曾詳細記述了崇禎十五年(1642),福州各社居民因「疫起」而圍繞五帝組織大型的祈禳活動:

鄉例祈禳,土神有名為五帝者,於是各社居民鳩集金錢,設醮大儺。初以迎請排宴,漸而至於設立衙署,置胥役,收投詞狀,批駁文書,一如官府。而五帝所居,早晚兩堂,一日具三膳,更衣、晏寢,皆仿生人禮。各社土神,參謁有期,一出則儀仗車輿,印綬箋簡,彼此參拜。有中軍遞帖到門走轎之異。更有一種屠沽及遊手之徒,或扮鬼臉,或充皂隸,沿街迎賽,互相誇耀。繼作紙舟,極其精緻。器用雜物,無所不備。興工出水,皆擇吉辰,如造舟焉。出水名曰「出海」,以五帝逐疫出海而去也。是日,殺羊宰豬,向舟而祭,百十為群,鳴鑼伐鼓,鑼數十面,鼓亦如之,與執事者或搖旗,或扶舟,喊呐喧闐,震心動魄。當其先也,或又設一儺紙糊五帝及部曲,乘以驛騎,旋繞都市四圍。執香隨從者以數千計,皆屏息於烈日中,謂之請相。及舟行之際,則疾趨恐後,蒸汗如雨,顛躓不測,亦所甘心。一鄉甫畢,一鄉又起,甚而三四鄉、六七鄉同日行者。自二月至八月,市鎮鄉村,日成鬼國。巡撫張公嚴禁始止。

此風沿至清代仍沿襲不改。據生活於晚清的著名鄉紳郭柏蒼(1815-1890)的記載,福州每年的五六月份,「九庵十一澗」都要組織各片區居民開展神事活動,「晝夜喧呼,奉神出遊,有所謂請相、出海。官以其事近於儺,故或禁,或不禁。」

在此類活動中,戶、社、境、庵(澗)之間建立起緊密的聯繫,確立了相應的等級制度,形成以坊巷為基礎的境社傳統。這一傳統不僅規範著坊巷居民的日常生活,也深刻地影響了官府的城市行政。例如,官方在城區推行保甲,往往就以此為基礎。從清末的《福建省會城市全圖》可以看出,保甲單位(鋪)與坊巷單位(巷、里、坊)基本上是一一對應的,一個「鋪」與一條「坊巷」在空間範圍上多數重疊在一起。一直到1930年代,當局在福州市區推行保甲制度,儘管仍重申以十戶為一甲,十甲為一保的組織原則,但也強調機動性,「儘量使每保與街坊里巷相配合」。

三、公益社、商事研究所與地方政治

境社組織建立在廣泛的社區認同基礎上,蘊含著巨大的政治能量,具備廣泛的社會動員能力。近代以來,隨著時局的急劇變動和和城市事務的日趨複雜,福州傳統的境社組織也呈現出新的發展形態,不僅積極參與社區性和全城性的公共事務,而且還熱衷於对更大範圍的時政問題的關注,深刻地影響了地方社會的發展面貌。

1884年的兩個事例,就可以看出境社組織日益政治化的發展趨勢。這一年正值中法戰爭進入關鍵時期,法國軍艦開至閩江出海口,與駐軍發生了著名的馬江海戰,結果中國軍隊完敗。消息傳至緊貼戰場的福州,馬上引起極大的社會震動,一時人心惶惶。為此,地方當局在福州城區推行聯甲,以穩定社會秩序。閩縣、侯官縣除了命令各鋪戶承擔聯甲費用,還要求他們向官府交納一定份額的房租。增加捐稅的行為馬上引起「南大街四社」各鋪戶的不滿,他們認為在「生意凋零」之際,「聯甲經費浩大」本已構成沉重的負擔,「實難更納租金」,為此,強烈要求官府「請免房租」。面對官府的詰責,南大街四社各鋪戶又在通賢境「設筵會議」,討論進一步的對付辦法。通賢境這個傳統的境社組織,在迅速變動的時局下,迅速成為社區商民集體抗爭的策源地。

另一事例也以中法馬江海戰為背景。由於中國海軍糟糕的表現,福州士紳極為憤慨,他們紛紛發表對時局的看法。當局由於擔心輿論失控,禁止在書院議政,輿論中心隨之從書院轉移至境社。據時人觀察:

舉人陳曄前在正誼書院會議,俟楊制軍到閩,將具公稟,縷陳馬尾戰事。嗣因林勿邨山長出示不准舉人等在書院議事,因此中阻。乃又有舉人陳履仁等,在通賢境會議,偕舉貢生監耆民等,於十四日投稟制軍。現尚未奉憲批云。

此事例中的通賢境,表現出急劇的政治化傾向。20世紀初,隨著地方自治運動的開展,境社傳統所蘊含的政治潛力也隨之被迅速地被激發出來,傳統的境社組織開始向新式的社區組織轉化,構成推動近代城市轉型的重要力量。

按照光緒三十四年(1908)頒佈的《城鎮鄉地方自治章程》,「凡府廳州縣治城廂地方為城,其餘市鎮村莊屯集等各地方,人口滿五萬以上者為鎮,人口不滿五萬者為鄉」,自治單位範圍同時須「以本地方固有之境界為准」。分屬閩、侯兩縣的福州府城,被組合進同一個「城」自治單位,建立起「閩侯城自治會」。「閩侯城自治會」的相關事權,由「閩侯城議事會」和「閩侯城董事會」兩機關分別承擔。據「閩侯城議事會」當時的議事記錄,這一時期的地方自治運動,曾試圖從制度上將地方自治與境社傳統整合在一起。例如,當時參加「城議事會」的議員,有不少人主張為傳統的境社組織「正名」,將地方自治之實務落實到具體的境社上來。在宣統二年(1910)召開的「閩侯城議事會」第一次會議上,先後有議員提出議案,建議「分區舉董」,「於各鋪之中各舉鋪董一人」,作為「各鋪辦事盡有機關」,同時「一律革除」原先的地保。議案獲得多數議員的贊同。

根據規定,「地方自治以專辦地方公益事宜」,舉凡地方上的學務、衛生、道路工程、農工商務、善舉、公共營業、籌集款項等,皆交由自治機關辦理,以「輔佐官治」之不足。實際上,早在該《地方自治章程》頒佈前的很長時間,福州此類以「輔佐官治」為特徵的社會公益組織已頗為不少。例如成立於光緒元年(1875)的福州惟善社,「廣集眾緣」,數十年中施行包括「宣聖訓,送善書、恤嫠婦、拯歲窘、給產糧、贈寒衣、設義塾、惜字紙、贈棺槨、送醫藥、葬貧柩、掩露骸、種洋痘、點夜燈、施茶水」等廣泛內容的善舉。又如福善社,也成立於光緒初年,「開社迄今二十有餘歲」,「專理敬節,入冬則兼施棉衣,以及分發度歲各善舉」。清末《城鎮鄉地方自治章程》的頒佈,則從法律的角度保障和鼓勵了民間參與社會公益的熱情。例如南臺的「樂群社」,在光緒三十四年(1908)與「去毒社」一起,鑒於「閩省火警甚常」,出而「倡辦水龍水桶,並一切救火應用物件」。再如宣統二年成立的某「慈善社會」,鑒於「隆冬之際,氣候凜冽,貧民無衣禦寒者,實繁有徒」,乃「聯合同志捐集款目,設善社於城北元翰巷李公祠內,專制棉衣,頒給貧民」,時人認為此種行為乃可稱為「慈善之社會」。

此類社會公益組織,根植於民間,具有廣泛的社會基礎,其提供的公益服務面向所有人群,經費來源也不分地域。也正因為如此,其所需經費和收到的捐款可能時常出現大幅的波動,這無疑會影響到相關業務的開展。例如,經費來源「以官界捐廉為主腦,各善士募捐為補助」的福善社,在宣統元年(1909)曾因「官界捐款未發」,一度發生「所有敬節、度歲諸善舉,幾至廢弛」之危險,後經該社董事「踴躍籌捐」,社務才勉強維持進行。

在清末民初興起的各類社會公益組織中,「公益社」曾一度普遍出現。這是一種根源於境社傳統的「社區化」組織,其名稱往往都標注以明确的社區歸屬,稱「某某公益社」,從中頗可看出與傳統境社組織之間的歷史聯繫。如「茶亭公益社」,由南臺的茶亭社區共同組織,曾舉辦本社區的「義塾」和開展「宣講實業」等活動。再如橋南公益社,根據1908—1909年該社征信錄的記載,該社的公益活動也包括蒙塾、演說等項目。此外,橋南公益社還附設「去毒四局」,負責本社區的戒毒事務,包括「調查」和監視社區內的吸毒戒毒人員、焚毀煙具、津貼「無力革煙人」、開支戒毒用的各項「藥費」等。

此類社區性公益組織,不僅繼承了境社組織以本社區為公益舉辦主體的做法,而且還延續了其所承擔的其他文化職能和儀式傳統。1909年底,南臺的茶亭、萬壽等處舉辦迎神活動,「某社各社員亦隨著神輿,沿途鼓樂作趣」,報章記者對此曾提出強烈批評,認為「社會本為破迷信開風氣而設也,乃今自墮迷津,其於立社之本意、勸導之宗旨,不亦大謬不然,自相矛盾乎」!實際上,迎神是境社組織的傳統公共儀式,公益社作為境社組織的新形態,接辦此類活動也在情理之中。1910年底,南臺安樂鋪土地廟演劇酬神,「大開歌臺,凡屬歌妓,概登臺演曲,入時少見多怪之人雜踏,來觀者不可勝數」。為防止出現事端,當局派出警兵加以制止,一時秩序大亂,「各鴇母、龜兒初猶抗拒,嗣被巡士拘拿一二,而閑花野草,始抱頭鼠竄」。據悉,該「演曲會」是由該社區的安樂公益社組織舉辦的。

根據相關資料的記載,清末此類由傳統的境社組織轉化而來的公益社數量可能頗為不少,從1911年福州各「社團」給福建諮議局的某件「建議」,就能看出此類社團曾經大量繁榮的事實。辛亥革命前夕,閩、侯兩縣曾先後示諭,指出當時城鎮鄉自治會均已成立,「舉凡自治區域內已設立之各公益團體,均應統歸該處自治會稽核」,「如該社會系由個人擔任者,不得另設籌費名目,私行抽募捐款,倘有應辦公事,應由該處自治會轉核,不得逕與官府直接,以示限制」。各「社團」認為該命令違反了《結社集會律》的規定,錯誤地理解了自治會的職能,「各公益團體自有應遵之法律,非為自治會所吸收,亦不應歸其稽核」;即使是地方官,也只有「維持治安」之責,而「無飭令解散或停辦之權」。各社團為此向福建省諮議局求助,請其「主持公論,據律力爭」。「建議」的主要發起人是茶亭公益社的「代表人」李炳琛,參與聯名請求的,還包括萬壽公益社、瓊水公益社、橋南公益社、龍潭公益社、越麓公益社、琯江公益社、長樂二區公益社、連江公益社、閩南救火會、三山布幫救火會、普明社、榕東啟明社、益聞社、福州說報社、禁煙聯合社等15個組織的「代表人」。在這裏,以「某某公益社」為名的組織竟達到9個,從其所標注的所屬社區來看,它們主要分佈於以南臺為主的福州城區,均有明確的服務區域。

「公益社」在清末民初大量出現,與當時鼓吹地方自治的政治風氣是相一致的。此後隨著政治形勢的變動,國家層面推行的地方自治運動或停或辦,這在很大程度上也影響到此類社區公益組織的發展。進入1920年代,隨著社會局勢更趨於動盪和商民捐稅負擔日益加重,福州城臺地區迅速湧現出大量以「商事研究所」或「商事討論會」為名的組織,它們很快就與社區相結合,成為當地最重要的一類社區性公益社團。

福州最早的「商事研究所」由南臺商人於1922年組織,其目的是「聯絡感情,提倡公益」,宗旨是「組織機關,以冀商事便於研究」。這種商幫性質的商人組織,很快就與傳統的境社相結合。隨後在南臺的觀音井、梅塢、中洲、中亭街等「各鋪」,又「遞次成立」了商事研究所。城內的「鼓泰十社亦尾之,經全體商戶簽允」,次年也成立了商事研究所。其宗旨是「研究商業常識」和兼辦慈善事業:

除研究商業常識與交換經驗外,復兼辦各種慈善事業。舉凡濟產糧、惜字紙、施醫診、救難產、送藥品、贈棺木、助貧葬、給棉衣、敬茶水諸善舉,均盡力而行之。雖未盡合於社會主義,亦聊盡其職責耳。

該社還配置了專門的噴水車,以配合新興馬路的使用和維護:

尚有一事,則閩垣馬路成立近十載,噴水車猶未設置,每值刮風揚塵,灰土驟起,損目傷肺,禍伊胡底。志德觸目驚心,爰告諸社中同志,設置噴水車,而益衛生。更希十社之外

與此前的「公益社」一樣,「商事研究所」也有明確的社區歸屬。鼓泰十社商事研究所的最大特點,就是它與「鼓泰十社」之間的從屬關係。所謂鼓泰十社,指的是從城中心的鼓樓往南,沿南大街直至安泰橋,沿線所經的宣政鋪、肅政鋪、清河鋪、市心社、聚英社、通賢一社、通賢二社、通賢三社、通賢四社、安泰社等10個社區。「鼓泰十社」位於「商業薈萃」的「城內」中心,擁有穩定的人力資源和財政基礎。該社1923—1924年的財務報告(征信錄)顯示,該社40名「職員」全都來自「本鄉」各社、鋪。其「經常等費端賴本鄉商戶」的捐助,實際是通過向「十社」各商鋪按一定標準攤派徵集。

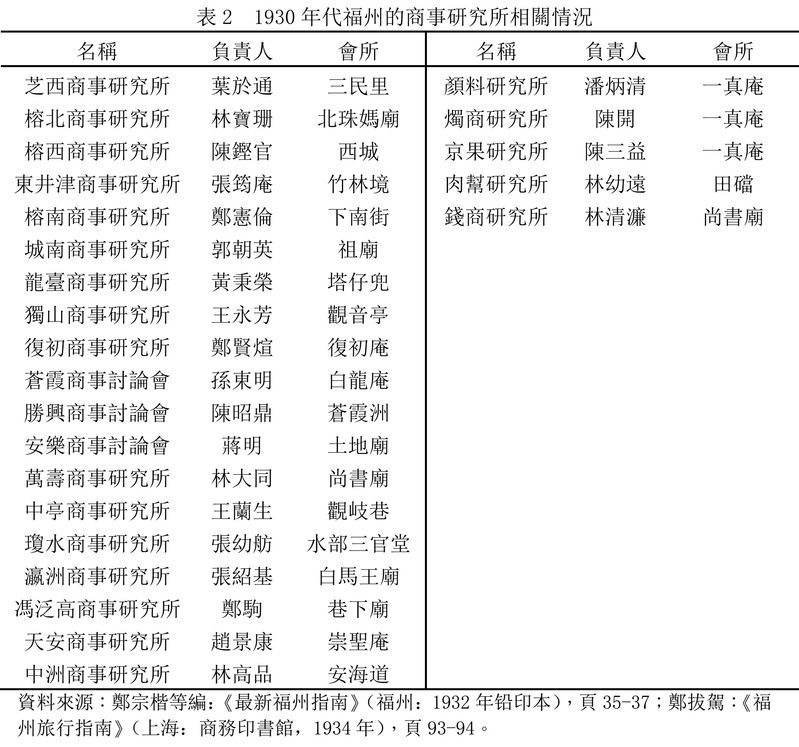

到20世紀30年代中期,福州經「正式備案」的「商事研究所」或「商事討論會」達到20多個(表2)。

據表2可知,至1930年代,在為數眾多的商事研究所或商事討論會中,除了顏料研究所等少數仍以行幫性質相標識外,大多數的商務研究所都已實現「社區化」,是明確的社區性公益組織。這些商事研究大致所均勻地分佈於「城內」(如榕北、榕西、榕南、榕北、東井津等)和「南臺」(如安樂、中亭、瓊水、天安等)地區,多數仍以原有的境社廟作為辦公地址,會員都來自本社區,也主要以舉辦本社區公共事務為主,這些都顯示出其與傳統境社組織之間存在著緊密的歷史延續性。

這些商事研究所分佈於福州城臺各處,依託於具體的社區,實實在在地開展各項公益事務,得到社會各界的普遍讚譽。1924年,時任福建省長的薩鎮冰曾這樣評價鼓泰商事研究所:「深明社會互助發展之義,以慈善事業為己任,凡所舉辦,不可殫述。」薩鎮冰認為鼓泰商事研究所的工作,「能為群眾謀救恤,實足以輔政府之不及」。

商事研究所在1920年代以後之大量出現,與當時的社會形勢動盪不安和捐稅負擔的持續加重有直接關係,正是在這種巨大的外部壓力下,境社傳統被迅速動員起來,朝向實現地方自保需要的新式社區組織轉化。20世紀二三十年代,動盪不安是福州地方政局的「常態」。舉其大者,如1922—1923年,許崇智率粵軍入閩及隨後回師廣東,就曾製造「肆行拉夫」的惡劣事件。據1923年1月「福州城鄉二十團體代表」給上海各團體的「公電」,粵軍從福州倉猝開拔之際,「軍隊拉夫,闖人家,穿店內」。又據「福建全省公民」通電,軍隊上街拉夫時,「又有借此勒錢,乘機搶掠」的,以致引起「全城恐慌,女哭男號,慘不忍述」。由於當局無法維持秩序,市民被迫發動「城臺罷市五日」和「執旗請願」的大規模群體事件。事後不久,福建地方軍閥王永泉等又召集「福州公民大會」,「倒林擁薩」,推薩鎮冰為臨時省長,逼迫失去粵軍後援的林森辭職。接著孫傳芳率軍入閩,接管福建軍務,「督理福建軍務善後事宜」。次年,孫傳芳與王永泉交惡,王永泉被迫離閩。至1926年和1927年之交的北伐軍入城前後,福州城郊發生戰事,福州城臺治安又一次陷入混亂之中。接下來的30年代,福州地區又發生了包括十九路軍入閩和隨後的「福建事變」等一系列重大變動。動盪不安的社會局勢往往伴隨捐稅負擔的增加。出於地方自保的需要,地方社會被迫形成應對機制,商事研究所就是在這一背景下登場的。

商事研究所在建立之初就承擔起組織地方自保和為社區代言的責任,行動一再超出「研究商業常識」和兼辦慈善事業的「宗旨」本身。這一時期福州頻仍發生的集體抗爭,尤其是針對當局濫加捐稅的抵制運動,多數是由商事研究所組織和發起的。1923年,福建當局宣佈「實行一元以上單據加貼印花」,事遭商民抵制,他們於

商事研究所在面臨當局不斷加增的苛捐雜稅時,除了發動罷市外,也擅長使用「通電」等抗議方式,試圖借助強大的輿論壓力影響當局的決策,顯示出商事研究所成熟的政治技巧與廣泛的社會網路。1925年5月,「福州各鋪商事研究所」向有著廣泛政商背景的「旅滬福建同鄉會」通電,「謂財政廳長俞紹瀛到任伊始,即以欺壓手段向各商家勒征鋪捐借款,派員四出,市井騷然」。各鋪商事研究所請求旅滬福建同鄉會「轉電省當局,飭廳取消」,希望借助輿論和網路運作,迫使當局改變不合理的捐稅要求。

商事研究所的上述舉動,顯示出在特殊情勢下社會動員和政治抗爭手段的激進化發展。在此後幾次全國範圍內開展的反日運動中,商事研究所也都積極參與。例如,1925年發生震驚中外的「五卅慘案」後,愛國社團紛紛發起抵制日貨運動,為救濟因此失業的工人,各組織相繼開展「籌濟滬工」的活動。福州的激進社團「學聯會」為此函福州各商幫和「城、臺商事研究所」接洽辦理。並在「臺商事研究所」開會,商議在前次籌集8100元的基礎上,再籌此數,「全數匯滬接濟」。商事研究所在此事件中成了地方激進政治的中心。1928年11月,各商事研究所又召開「聯席會議」,抗議日軍在平潭洋面射殺我國民眾和擊沉我國船舶的暴行,議決由國貨公會、總商會、各商事研究所公舉代表一人,向省政府、交涉署請願,並請省黨部力予援助。1928年12月,各商事研究所甚至「決組市政討論會」,試圖影響當局的市政決策,以維護在當局大規模的市政建設中受損的普通商民利益。

以社區為根據地的商事研究所,在時局動盪和矛盾紛紜的年代,毅然以社區代言人自居,承擔起維護社區利益的責任。由於環境的日趨複雜,其行事也更加激進,這與總商會的日趨保守形成鮮明的對比。1926年,各商事研究所醞釀成立「商事研究所聯合會」,時人驚呼,「此項商事研究所聯合會勢力,至為雄厚,大有代總商會而與之勢力云」。

前述幾個事例都提到各商事研究所經常以「聯席會議」的方式,共同探討問題的解決之道。盡管各商事研究所都是擁有各自明確社區歸屬的社會組織,但在日常頻繁的抗爭實踐中,它們逐漸摸索出了有效的社區間合作機制,以應對全體市民共同面臨的問題。

國民政府時期,福州市民的捐稅負擔較之以前更加沉重,商事研究所參與和組織的抗議運動也更加頻繁,手段也日趨激烈。1928年以後,商事研究所面對當局的橫徵暴斂,連續發動和參與了幾次大規模的抵制運動,就充分顯示出這一點。1928年12月底,福建當局決定開徵「市政統捐」,福州市民群起反對,由各商事研究所、各商幫、各救火會等共80餘團體,在前次抗議未達目的的情況下,再次舉行會議,通過了請求取消統捐局、召開市民大會等議案。27日,榕南商事研究所也召開會議,「原決推選代表兩人赴滬,面求[省政府]楊樹莊主席,轉電閩財、建兩廳,先行停辦市統捐。嗣聞楊氏在滬有病,改於二十八早往南港謁見薩鼎銘上將,請其主持一切。」兩日後,80餘團體又在榕南商事研究所齊集,「公推代表八十余人遊行請願。當晚,又由鐘玉、芝西、東井津等三十二團救火會,復在玉山澗開會,「公決明午倘無圓滿解決,全市即實行最嚴厲之罷業、罷學、罷河、罷工四項辦法」。當局以眾怒難犯,不得不收回成命。

1932年7月又發生了一起引發福州官民劇烈衝突的「房鋪捐案」,其背景也是福建當局強徵房鋪捐,商事研究所因事關切身利益而絕不妥協,並組織商民舉行了大規模的抗議運動。該事件的直接肇因是房鋪捐辦事處派員丁會警,在南大街強行征捐,「致商民公憤」,商民將征捐員丁和保護征捐的省會公安局二署署長施泰楨等重重圍毆,「旋全城各街商鋪均罷市,表示徹底反對」。事後,城、臺各商事研究所均召集開會,南臺各街亦相率罷市,下午各商鋪高貼「官迫民變」及「當局不撤房鋪捐,誓不開市」標語。第三天,又由各商事研究所「推代表赴省府要求免征鋪捐,緩辦房捐」。在要求未能得到滿足的情況下,各商事研究所及救火會又召開聯席會議,「決定徹底反對」。出乎意料的是,徵收房鋪捐辦事處卻派來大批員警及省防軍兵士,「荷槍實彈,協同徵收員,先在全市最熱鬧之南大街、中亭街兩路商店,強收捐款。如反抗者,即行拘捕。致各商店大憤,立即宣告罷市」。各商事研究所聞訊,又緊急召開會議,「決議全市商店一律罷市反抗」。各救火會也在霞浦街救火聯合會開臨時會議,「公決各會應召集援丁(每會約百餘人,全市共三十六會),聚齊會內,準備官廳若勒迫商民開店,即與抵抗」。「形勢極為嚴重」,官民衝突一觸即發。在此危急關頭,官方不僅未改變態度,而且還派警隊在南大街勸告商家開店。警隊遭到憤怒市民的圍毆,「受傷頗重」。省府下令臨時戒嚴,「風潮愈形擴大矣」。

在此次全市性的抵制運動中,各商事研究所和各救火會起到了發動與組織的核心作用。其巨大的社會動員能力令當局始料未及。為此,當局決定從政治上入手,「復以商事研究所未經官廳承認,救火會系慈善機關,均無請願資格,令行閩侯縣商會轉知」。商事研究所和救火會在《反對重征房鋪捐第三次宣言》中辯駁稱,「商事研究所及救火會,與福州歷史關係可謂至深」,並指出當局「所謂未經承認」之本質,「無非皆緣各商事研究所,迭次代表民意,反抗雜稅苛捐,致觸當局之怒」。認為在此政治高壓之下,「各民眾無論如何,均抱百折不撓之志,義無反顧之思」。此後,福建省當局曾採取些許緩和措施,但各鋪商事研究所和救火會仍持反對態度,堅持要求當局履行此前作出的「永不再征」房鋪捐的「約言」,並指責當局「只隔一年,又復重征,殊屬失信」。

此事一直延迭至1933年5月,虽經長期的對峙,商事研究所最終還是無法改變當局決策,被迫同意徵收房鋪捐。但商事研究所與當局在徵收標準方面又出現分歧,官方堅持「自行估價」,勒令商民照數按比例繳納,而商事研究所則主張「以租金為標準」。各商事研究所聯席會議為此議決,「徵收房鋪捐以租折、租榜及賬簿所記數目為標準,誓死否認任意估價」。而房鋪捐局卻仍舊堅持由官方估價,「又發出傳單,令未繳捐款之商民於二日內到局商認,逾限即行飭拘」。

商事研究所在房鋪捐方面的抗爭活動,代表了社區內廣大商民的利益,其為了維護廣大商民合理利益而不惜與行政當局針鋒相對的做法令人印象深刻。其巨大的社會動員能力也是蠻橫的專制當局始料未及的。在堅持不承認商事研究所「請願資格」也無法阻止其繼續運動的情況下,當局蠻橫地宣佈商事研究所為「組織不合法」,指斥其「利用名義,鼓動風潮」,強令商事研究所「解散」。當然,此類具有深厚社區基礎的社會組織,絕非当局的一紙命令就能解散的,商事研究所或明或暗仍然在持續開展活動。即便是在次年出版的具有官方背景的《福州旅行指南》一書中,仍然可以看到20餘個商事研究所的名字赫然在列。

四、救火會與消防事業

近代以來福州的社區性社會公益組織,除了商事研究所外,最重要的要數救火會了。如果說商事研究所的活動重心是參與政治抗爭和為社區代言的話,那麼,救火會的發展則表明「草根」的社會組織對現代市政的孜孜參與,構成支持城市近代轉型的重要力量。

與商事研究所一樣,福州的救火會也根源於境社傳統,以具體的社區為籌款範圍,人力資源也主要由該社區提供。例如鼓泰十社救火會於1911年成立,至1924年已是第14屆。該救火會與鼓泰十社商事研究所一樣,也由宣政鋪、肅政鋪、清河社、市心社、聚英社、通賢一社、通賢二社、通賢三社、通賢四社、安泰鋪等10社(鋪)共同組成,該救火會與商事研究所在人事上也存在很大的重合性。1926年成立的榕南救火會,則由萬壽福社、萬壽祿社、萬壽壽社、官賢福社、官賢祿社、官賢壽社、興賢上社、興賢大街社、興賢首社、月城鋪、朱紫坊、軍門前、撫院前、侯官縣前、閩縣前、聖人殿、一甲鋪甕城、城邊街等坊巷社區組成。與商事研究所一樣,救火會的辦事場所一般也是該社區的境社廟。如東井津救火會的會所在竹林境,上渡聯鄉救火會的會所在檀越境,籐山救火會的會所是十境祠。

福州最早的救火會是由木幫組織的「木幫彬社救火會」。木幫集中在義洲一帶經營木材,19世紀80年代曾發生木堆失火,木商為防患未然计,「遂出而倡組救火會」,定名為「木幫彬社救火會」。該會「成立之初只在防護木材」,僅向本行業提供消防服務,「純由同業集資,人力也由員工承擔,一旦火警,群起救援」。後來「鄰近地區房屋發生火警,也出而救援」,服務範圍開始從行業內向所在社區轉化。再到後來,該救火會更與所在社區——嘉崇八鋪完全結合,成為社區性的公益組織,其名稱也改成具有明確社區指向的「嘉崇八鋪救火會」。

早期成立的救火會,多數與木幫彬社救火會一樣,初期多沒有明確的社區歸屬。與一般意義上的善會善堂類似,其資金也主要來源於各善士的「樂捐」。如光緒三十四年(1908)成立的閩南救火會,社址在南臺倉前山(今倉山區)天安寺,「邀集同人,聯絡各界,仿照外國消防隊成法」,「辦理就緒,頗著成效」。但在閩南救火會的主要開辦經費(67筆、714元)中,本會職員的捐款竟占了絕大多數(55筆、660元),也就是說,這些救火會職員的作用與過去贊助善堂的善士是一樣的,都是機構經費的主要來源。而一旦這些熱心紳商的「自願性」捐款出現變動,則有可能影響到救火會相關業務的開展。在閩南救火會開辦的當年,就出現了數筆「捐款未交」的情況,當時該會開辦支出甚大,捐款不敷使用,以致對除後超支90餘元。後來的福州救火聯合會(火聯會)曾指出,早期救火會的經費籌集方式,「其辦法等於善堂,由少數人董而已」。

閩南救火會在成立的第二年,鑒於上年超支的情況,轉而尋求更廣泛的資金支持。這一年救火會的收入部分不再限於單一的善士捐款,還包括面向煤油行幫的「抽捐」和面向社區的「常月捐」。前者由「賽記煤油公幫」和「信遠堂煤油公司」兩大煤油行幫下屬的27家鋪號,從售油中按一定比率抽取;後者由救火會所在的社區共同負擔,包括商號和個人兩種,以103家商號的「常月捐」為主。閩南救火會「抽捐」和「常月捐」的開設,標誌著該會從少數商紳支援的傳統慈善組織,轉變為由社區成員共同承擔捐款的近代社區組織。

閩南救火會的這一做法,改變了救火會的屬性,啟發了其他救火會依託社區辦理消防公益的實踐。火聯會曾總結:

本市救火會始於遜清末葉,或由商幫,或由地方募款設立,其辦法等於善堂,由少數人董而已。及民國紀元,始由地方救火會,呈准政府,抽收商店租金,以充經費,並組織聯合會,共策進行。於是繼起者,達於全市,各設會所,各舉主席。

在上述材料中,火聯會誤將救火會在清季「抽收商店租金」的做法記成民國紀元,但卻正確地指出了籌款方式的這一關鍵性轉變的重要意義。

此後,福州城臺地區的救火會大量出現。到20世紀30年代,福州的救火會一度達到40個(包括3個仍以行幫標注屬性的救火會,即紙幫救火會、油幫救火會和布幫救火會),基本上達到救火會對福州城、臺各社區的「全覆蓋」。為直觀說明起見,茲將1930年代救火會的相關情況列為表3:

比較表3與表2,可以發現各救火會和商事研究所無論是在名稱,還是在會所和所轄社區等方面,兩者基本上都重合在一起。甚至在人事方面,救火會與商事研究都有相當廣泛的交集。例如清末成立的閩南救火會,與同一時期的橋南公益社在人事上就頗有重疊之處。閩南救火會的「督援部」成員,由橋南公益社、益聞社學堂等組成;閩南救火會的稽查員陳秀榕兼任橋南公益社幹事長,閩南救火會的會董林澤臣兼任橋南公益社副幹事,閩南救火會的書記員鄭質夫兼任橋南益社副社長,其餘救火會職員如林溫如、劉元棟、陳鳴岐、莊翊礎、鄭蘭蓀等,也都在橋南公益社及其附屬機構「去毒第四局」中各有兼職。這種人事重疊關係表明,救火會與公益社實為同一社區中孕育出的「孿生兄弟」,都具有鮮明的社區性。據火聯會的概括,救火會的經費「均由當地鄉人勸募」,辦事人員和消防隊員都來自各自社區,辦事均不以贏利為目的,「職員及臨警員純盡義務,即援丁亦只於出勤時酌給些微點費」。這一論述更加明確地指出了救火會的社區屬性及其公益本質。

與商事研究所將工作重心放在參與地方政治和舉辦社會慈善不同,救火會主要業務就是救火。正因為如此,與商事研究所因熱衷於參與地方政治而往往具有較大聲勢相比,救火會開展的工作雖然卓有成效,但「所辦成績」卻「隱而不彰」。也正因為救火會孜孜於城市消防事業,故這一組織能經歷政權更迭而長盛不衰,並最終成長為福州近代消防事業的主體,有力地推動福州市政近代化的發展。

福州救火會在1912年以前只有11個,至1917年已增至15個,至1929年更增至36個,呈現出加速度的增長勢頭。這在一方面顯示出社會組織在參與消防事務上的積極態度,另一方面也暗示各救火會在劃分轄區方面可能存在激烈競爭。同時,隨著消防業務的發展,各救火會也面臨著許多共同的問題需要解決。福州救火聯合會於1919年的成立可謂適逢其時,在解決這些問題方面發揮了重要作用。

火聯會的成立,首先緣於維持火場秩序的需要。「每遇火警,各會紛集,會員及援丁人數眾多,各懷急公好義之心,以捷足先登為快,而火場危險在在堪虞。若不加以聯絡,預籌施救之方,則遇警爭先擁擠,不無可慮。」1919年,由布幫救火會會長王綱等倡首,「援照上海救火聯合會成例,組織福州救火聯合會,以便協商研究,力求改進」。經省會警察廳批准,假三山會館設址辦公。各會舉薦代表為聯合會職員,發生火警時由火聯會派人維持火場秩序。火聯會的成立,為此類公共問題的解決提供了契機,標誌著救火會這一「草根」組織向更加成熟的形態邁進。

火聯會成立的第二個機緣,是解決新舊救火會之間在轄區方面競爭的需要。火聯會在限制成立新的救火會,防止新舊救火會之間在轄區歸屬方面出現糾紛等問題上發揮了重要作用。

福州的火災報警業務原先為官辦消防隊壟斷,「消防隊有些人出於對地方救火會的嫉妒」,發生火警時先通知本隊人員出動,其後才通知救火會,往往令救火會無法及時出警。有鑒於此,1921年冬,火聯會發動各會籌建瞭望臺(亦稱鐘樓),先就臺江南岸的煙臺山建築鐘樓一所,以之與駐紮在臺江北岸大廟山的官辦臺消防隊換防。1924年10月又在大廟山興工建築新鐘樓,1926年10月落成。遇有火患,分別區域鳴炮撞鐘報警,日間分別懸掛紅旗,夜間分別開放紅燈,以便各救火會認識方向,馳往救援。此後發生火警,各會均能及時馳援災區。

救火業務帶有很大的危險性,難免出現因公負傷,甚至壯烈犧牲的事情,故合理撫恤傷亡援丁是救火會無法回避的任務。在火聯會成立之前,救火會在這方面並未形成有效的制度,屢受傷亡援丁家屬「婪索」之苦。1908年,閩南救火會就為此請得當局會銜給示,以禁絕此種惡習:

援丁冒險並力撲滅,緣椽上瓦滿,望皆獲無恙,如猝遇傾倒,該援丁身無![]() 搭,輕者跌傷,重者斃命。傷則就為醫治,斃則[救火]會貯有恤款,付訪屬領回,以作棺殮殯葬等費。除此恤款外,不得婪索。

搭,輕者跌傷,重者斃命。傷則就為醫治,斃則[救火]會貯有恤款,付訪屬領回,以作棺殮殯葬等費。除此恤款外,不得婪索。

實際上,所謂家屬「婪索」實為事出有因。因傷亡援丁多數為貧苦商鋪員工,一旦傷亡,家屬生活立見節詘。傷亡援丁的家屬之所以「婪索」,主要是因為恤款無多,無法彌補家庭損失。

火聯會的成立,為傷亡援丁的撫恤問題提供了解決的契機。火聯會下轄30多個救火會,各救火會下轄臨警員丁、徵收員、辦事員等更高達數千人。火聯會成立後,通過向各救火會成員定期或臨時性大面積地地小額募款,建立起撫恤公積金和籌集臨時性恤款,這在很大程度上有效地分攤了各救火會在撫恤傷亡援丁方面的成本,對救火會更加高效地開展相關業務提供了有力的後勤保障。

救火會在福州近代的崛起,是以行政當局無力提供充分的消防服務為前提的。福州俗語有「紙裱福州城」的說法,火災一直是當地主要的社會災害之一。尤其是在南臺的木幫、紙幫、油幫、布幫等所在的義洲等地區,堆積的貨物極易引起火災,而一旦火災發生,損失極大。福州近代官辦的消防機構,不僅設置時間晚,而且人數嚴重不足,設備也十分簡陋,完全無法滿足當地急迫的消防需求。正是在官方無力充分履行消防職能的情況下,民間的救火會才先後成立,最終形成社區化的、覆蓋全城的消防網絡。

福州近代救火會的發展歷程,呈現出從慈善組織向社區性公益機構,從單個的消防機構到全城性聯合的演進路徑。這種根植於境社傳統的救火會,依託於具體的社區,在官方消防職能「缺失」的的廣闊空間充分成長,滿足了福州近代城市消防的需要,成為福州近代消防力量的主體,形成推進福州近代市政進步的重要動力。這股來自「草根」的力量支持了福州近代的城市轉型。

五、結論

綜上,無論是公益社、商事研究所,還是救火會,都是在福州境社傳統的土壤中成長起來的。傳統的境社組織(香會)有在本「境」徵收「樂捐」和「喜金」之權,除了組織各種神事活動,也辦理社區公益,制定鄉規民約,實施社區矛盾調處。境社的這些傳統職能及其蘊含的巨大潛力,在風雲變幻的近代不僅沒有消失,反而受新的社會情勢的激發,衍生出新式的社區組織而得以強化。

公益社和商事研究所,都以本社區為當然轄境,經費也在本社區徵收,人事也以本社區為基礎,這些都可以視為境社傳統的歷史延續。公益社和商事研究所在為社區代言和組織市民抗議當局的不合理需索等方面,也與境社組織在制定公約和實施社區調處的政治傳統之間有著直接的聯繫。但公益社和商事研究所對地方政治涉入的深度和廣度,都遠非傳統的境社組織可比,其鼓動和引導的社區自治和大眾政治運動,在很大程度上改變了近代福州的政治發展面貌。

救火會長期以來孜孜於消防業務的開展,也是繼承了境社組織辦理地方公益的傳統。救火會在本社區徵收捐款(常月捐)的權力,也直接根源於境社組織徵收「樂捐」、「喜捐」的傳統。救火會的人員構成也以社區為範圍,參加救火會的職員不以贏利為目的,也明顯體現出傳統的境社組織的運作機制。但福州近代的救火會在官辦消防力量嚴重不足的情況下,迅速填補空白,形成專業性、社區化、覆蓋全城的消防網絡,成為福州近代消防事業的主體,以最「草根」的方式支持了近代的市政進步。

從福州的境社傳統到商事研究所和救火會的轉型,體現出傳統的社區組織向近代社區性政治組織、社區性公益組織轉型的軌跡,支持了近代福州城市社會的有序發展,構成城市轉型的重要動力。商事研究所和救火會無疑具備了近代「新式」社團的某些特徵,但其由境社傳統「脫胎」的痕跡從未消失,社區性始終是其根本屬性,其中體現出的是「傳統」與「現代」、「草根」與「精英」之間的複雜互動。福州境社傳統的演進歷程,彰示出一條中國近代城市轉型的「草根」之路。

(本文經作者授權發佈。原載李孝悌、陳學然主編《海客瀛洲:傳統中國沿海城市與近代東亞海上世界》,上海古籍出版社,2017年。注釋從略,引用請參照原書。)