引言

永安市贡川镇地处闽江上游的沙溪流域,明清时期是当地的重要商业市镇,现为国家级历史文化名镇。2012年夏天,厦门大学历史系师生到贡川镇开展田野教学实习,收集了丰富的民间历史文献。2017-2018年,为了撰写博士论文,笔者走访了贡川镇及其周边地区的许多村落,考察明清以来的山区开发与社会治理历程。在此基础上,本文拟简要报告笔者在田野调查过程中的主要收获,并尝试提出初步的问题意识与研究思路。

永安古称“浮流”,为群山环绕之地。其东部属戴云山脉,南部属玳瑁山脉,西部和北部属武夷山脉,地势由西南向东北逐渐降低,地形以高山和丘陵为主。境内海拔高差较大,垂直分异明显,蕴藏着丰富的山林资源。根据1989年的统计资料,永安森林覆盖率达73.9%,林业用地占总面积85%,为全国重点林区之一。当地林产品以杉木和竹笋为主,此外还出产松、楠、菇、茶油、桐油等木料及林副产品。这些山区物产经由闽江水系顺流而下,或编制木排,或装船运载,运销东南沿海乃至长江流域。

永安山林资源的开发和利用,始自于宋元时期。根据族谱记载,贡川地区的早期居民,主要散布在山间盆地和河谷地带。如李氏祖先五代时居住于贡川双峰,其后裔转迁于贡川东南的高山之中,散居于双峰、洋峰、龙岭等山村;姜姓祖先于北宋迁居张荆村,其后裔散居于贡川东北的群山之中。南宋时期,当地有些家族已经致力于开发山林资源,从事工商业经营。如贡川严氏始祖三五郎公,于绍兴间迁居贡川靛青林,其后裔以“缫丝绩麻”起家,后因经商而致富。自明代以来,由于林业商品经济的快速发展,不断有外来移民进入沙溪流域,促成了当地山区开发的高潮。

明清时期的山区开发进程,导致了大规模的人口流动与社会动乱。例如,秦岭大巴山区有持续不断的“流民”运动,南岭地区有“流寇”和“新民”,武夷山区有“矿盗”和“棚民”。一般认为,正德年间王阳明在赣南、闽西地区推行乡约保甲制度,其目的就是为了控制流动人口,稳定社会秩序。在闽江上游的沙溪流域,明正统年间爆发了邓茂七之乱,此后又反复遭受“山贼”、“流寇”的侵扰。那么,在山区开发与社会动乱的历史背景中,闽江上游地区如何实现社会治理?如何建立稳定的社会秩序?这就是笔者关注的主要问题。

一、永安设县与贡川建堡

宋元以前,永安地属沙县,其高层政区游移于闽北与闽西之间。沙县原属建州,唐大历十二年(777)改属汀州,南唐保大三年(945)改属剑州(元末改称延平府)。明代初期,沙溪流域的上游划归汀州府,设宁化、清流二县;下游划归延平府,仅有沙县一县。此后,随着闽中山区腹地的经济开发和流移集聚,陆续于明中叶增设永安、漳平、归化、大田、宁洋五县。设置于明景泰三年(1452)的永安县,开创了明王朝在闽江上游设立新县的先例,反映了明王朝对山区开发的统驭策略。

明中叶以前,沙县南部处于区域交通网络的边缘,官府难以有效管控,经常遭受盗贼侵扰。正统年间,地方官员奏请分县设治,无奈“有司徇私,事遂寝”。正统末年,沙县、尤溪一带爆发邓茂七之乱,“闽中诸邑无城郭者多残破”,平定之后始议分县,“诏以浮流险要之地,分置县以治之,赐其名为永安”。此后设置的漳平、归化、大田、宁洋等县,同样是由于山险水急、地广难治,迫切需要加强政治管控。然而,明代政治体制的特点是“皇权不下县”,每个县只有为数不多的官吏,不可能有效控制山区开发过程中的人口流动与社会动乱。因此,永安设县之后,又在贡川创建城堡,以期抵御“山贼”、“流寇”的侵扰。

贡川城墙一角

贡川古名“掛口”,又称“固发口”、“阔口”、“葛口”,是沙溪和胡贡溪交汇冲积形成的河谷阶地。闽中地名中的“口”,大多意指支流注入干流之处,如永安县城所在的浮流口、贡川上游二十里的益口、贡川下游十余里的溪口和近三十里的莘口等。它们通常位居河谷,容易形成较大规模聚落,多有渡口、桥梁、集镇分布。自古以来,贡川凭借地利之便,成为周边货物集散和军事控制的中心,堪称永安县东北的水陆要冲。元末以前,这里已设有固发口渡,后来改作浮桥、石桥,始终是沟通沙溪两岸的关节点。沙县曾在贡川设“西仓”,永安置县后改称“北仓”,又设驿站贡川铺,为沙县至永安驿路的渡河之地。至迟弘治年间,地方文献中开始出现“贡川市”,表明当地已成为重要的商业中心。因此,贡川历来是兵家必争之地。邓茂七之乱时,“败官军于沙县,据贡川,为寨守之。茂七败死,其党邓伯孙复啸聚于此,官军自沙县进破其贡川、挂口、陈山诸寨,伯孙被擒是也”。永安建县之初,还设有外署“贡川公馆”,专门接待来往办事的官员。到嘉靖末年,为了防御外来流寇,官方特许当地士民营建贡川堡,作为永安县东北方向的屏障。

现今永安市周边的乡镇与山林(笔者根据卫星地图存记)

嘉靖三十六年(1557),“流贼李有胜、张石秉劫掳贡川、金井,杀死军余三十六人”。之后数年间,“广贼劫贡川,杀戮、烧毁过半”,致使民无宁日。为了抵御流寇侵扰,贡川民众开始谋划创建堡城。嘉靖四十年(1561),在当地士绅林祥的倡议下,乡民代表赴县呈请“设堡以苏民困”,得到了各级官员的一致支持。不过,筑堡工程的经费来源和组织管理,主要由本地士绅和乡民承担。贡川堡原计划修造623丈,每丈造价10两,需要“费金六千有奇”。经过多方劝捐,共筹集筑堡经费6000余两,其中绝大多数是当地及周边的乡民捐助,另有分巡曾一经、知府周贤宣、知县欧阳弘、县丞张世鉴、典史任道及乡宦李杏合捐74两。在筑堡过程中,由知府委派官员到现场监督,但具体事务主要由当地士绅和民众分工负责。据林祥记述:

知府周公贤宣痛恻民隐,区画劝相,以堡筑为己任,专委汤经历冈责成之。汤君殚竭心力,速堡之成。至于周规画、备工作、足粮糗、程能计功、奖勤黜惰,则监生赖明任、生员邓达材、乡老赖章、陈珂、余粟也;分理庶务,则范普、邓文绅、杨廷谏、林嘉言、黄应清、姜有道;至于树长画、成始终,则士民刘福、严焕、李正枝、赖明传、林腾鹄、林文、吴从周、林嘉谟、罗庭桂、叶天佑、严奕大、刘岩升。

上文列举的建堡有功人士,除延平知府周贤宣、经历汤冈之外,皆为贡川本地的乡老和士绅。其中林腾鹄、林文、林嘉言、林嘉谟出自贡川林氏,为当地“世家故族”,而邓达材、罗庭桂皆其亲家;陈珂时任堡首,为当地大姓的代表;李、姜两姓来自于贡川东南方向的高山中,族内子弟众多;赖、余两姓来自贡川西南的大湖和东南的余荆山,也有一定势力。至于刘、邓、杨、范、严、黄、吴、罗、叶诸姓,都是散居于周边地区的民众。这些参与建堡的当地乡民,“富者具餱,贫者输力”,齐心协力,不久之后就建成了贡川堡。

据现存《贡堡书册》记载,当年筑堡资金以“丈”为单位募捐,由本都乡民按户等高低认领。当地居民最初分为上、中、下三级户等,原计划分摊623丈,但由于人户逃亡,实际只筹得571.8丈。当时的捐助名单曾被刻入“捐堡芳名”碑,安放于贡川堡外南郊的永怀祠内。其中的每个“芳名”分别代表各自的家庭或家族支派,有的甚至是异姓合作关系。其捐助数额,有的多达10余丈,有的仅有5尺,可见参与建堡者贫富不均。此外,在捐款清单中有本乡未被摊派者,有外乡乐助者,还有各级官绅赞助的249.8两,逐一详细开列,为我们提供了筑堡经费的具体资料。

在贡川堡建成之后,为了筹集维修经费和加强统一管理,经各级官府批准,建立了一整套规章制度。据林祥记述:

堡北临流,南水直卫,迅激崩塌,费不可支。上世都人范癸六舍田一百一十六石于奉先堂,以为焚修费,乃为善集寺归俗淫僧所占。士民白诸当道,查卖助堡,抚、按、司、府皆是其议,行阴阳万全,定价二百三十金,召原派人户,丈增五钱,官买存堡,以支倾颓。其田粮四石六斗四升,原在冯吉安、林守清户,今收入黎永怀户当差。盖永民深德周公,立祠尸祝,额曰“永怀”,识不忘也。旧有浮桥,征编夫守,请移编门夫十名,守堡五门。堡无职官,靡督防御,乃请移安砂巡检永驻贡川。乡有各牙,旧有恒课,请追入堡,以备修砌。

上述举措的重点,在于集资购买奉先堂的田产,其收入作为维修贡川堡的费用。此外,设立“永怀祠”纪念建堡的有功之臣,并呈请移驻安沙巡检于贡川,改编浮桥夫役为贡川堡门夫,征收当地牙税为修堡费用。由此可见,当时贡川堡已经形成了公共权力机构,承担了地方社会的管理职能。

自明中叶以来,由于贡川堡的建立,当地的社会秩序逐渐趋于稳定,周边地区的土著家族陆续入住城内,同时也吸引了大量的外来移民。从最初的捐建名单可知,当年至少有35个姓氏参与建堡工程,反映了明代贡川的基本人口构成。其中,除早先迁至贡川或周边地区的家族外,还有明中叶后迁入的外来移民。如贡川聂氏的始迁祖聂智观,于成、弘年间自江西临川来到贡川,其独子聂昺于东坑购买山场,种树贩木;至贡川建堡之际,其子孙约承担经费总额的2%,获得入住贡川堡内的资格。筑堡之后,也有外地人陆续移居贡川堡。如贡川邱氏的开基祖邱连森,于万历间由沙县迁入贡川,到大坡口收买山场,种桐栽竹;贡川邢氏的开基祖邢钟岳,清初因三藩之乱从永安邢庄迁入,其子孙遂定居于贡堡。这些外来移民的陆续迁入,推进了贡川地区的山区开发与商业市镇的快速发展。

明清之际,贡川堡经历战乱的冲击,一度趋于衰败。顺治十年(1653)十月,“山寇吴赛娘等闯入贡堡”,致使堡内社区“焚劫殆尽”。乱平之后,贡川堡渐复旧观,依旧是闽中山区相对安全的居民点。及至晚清,贡川已经发展为沙溪流域著名的商业中心,“阛阓喧阗,俨然一大都会”。不过,由于堡城年久失修,乃至倾圮过半。咸丰初年,为了应对太平军引发的动乱,贡川乡民再度筹备重修旧堡,得到了前后两任永安知县的支持。本次修堡工程开始于咸丰五年(1855),完成于咸丰七年(1858),前后历时四年,共耗费工料钱六千九百余缗。当时主持修堡事务的共有14位“城首”,分别来自于当地的各大家族。事成之后,时任永安知县俞林撰写了如下碑记:

去年(1857)春,粤匪自江右入闽,先陷邵武,再扰汀州。与永错环者,若清流,若归化,同日被陷。吾永清水池、星桥诸乡,均有土匪窃发,惟贡川有堡以自守。又得诸君子激励绅民,同心戮力,永安借以无北顾忧。则堡之为功,不綦大哉?戊午二月堡工成,贡之人来告成功,并请序于余。余顾诸君子安不忘危,賡偕作之诗,鼓同仇之气,储餱粮,勤训练,人和地利,两操其胜。则不独贡之民田庐室家有以自保,即官斯土者亦将重有攸赖矣!

在上述碑文中,永安知县充分肯定了贡川堡城对于维护地方治安的重要意义,认为其不仅足以自保,也为永安县城提供了保障,使之“无北顾忧”。这就是说,在社会动乱之际,地方政府同样依赖于这种民间城堡。明清时期的各级地方官员,无不支持贡川堡的修建和维护,其原因即在于此。

二、福庄邢氏家族的山林管理

现在乘坐乡村巴士,从永安市出发,顺着307省道南行就能到达福庄。沿途经过埔岭、吉峰、黄历、桂口、葛洲等村庄,洋田不断减少,城镇化的痕迹渐渐淡去,山村的气息依然浓厚,福庄就是如此。该村西北、东北、西南三面山丘环绕,西洋溪自东南而来向北流去,形成了一个相对独立而富饶的小盆地。盆地中央是水稻田,其间穿插池塘、渠道和田埂;周边的山脚下是屋宅,大多集中在南部的山谷间。村后尽是郁郁葱葱的山林,当地人称西南面的山地为“大岚山”。

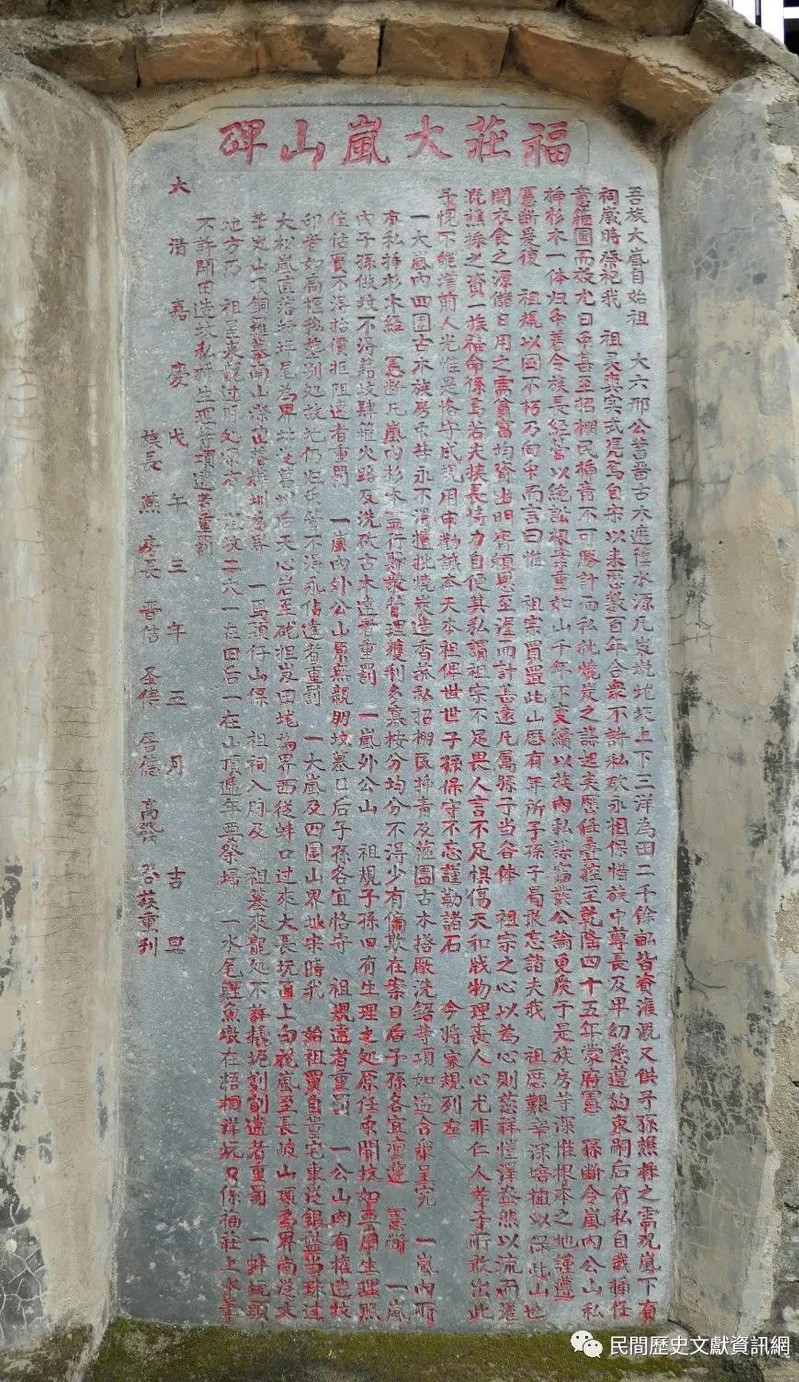

《福庄大岚山碑》

2018年初,我初次来到邢庄。下车后,向西跨越小溪,很快就看到古老的水圳和城堡。几经问询,当地人带我来到了邢氏家祠,发现了保存完好的《福庄大岚山碑》。此碑记述了清嘉庆年间的邢氏族规,全文如下:

吾族大岚,自始祖大六邢公蓄留古木,遮荫水源。凡岌、墘、垅、坂、上下三洋,为田二千余亩,皆资灌溉,又供子孙樵采之需。况岚下有祠,岁时祭祀,我祖灵爽实式凭焉。自宋以来,历数百年,合众不许私砍,永相保惜,族中尊长及卑幼悉遵约束。嗣后有私自栽插、任意篐围而效尤日众,甚至招棚民插青,不可胜计,而私批烧炭之谋起矣。历任叠控,至乾隆四十五年,蒙府宪孙断令:“岚内公山,私插杉木一体归众,着令族长经营,以绝讼根。”案重如山,千年不变。续以族内私谋窃发,公论更严。于是,族、房等深惟根本之地,谨遵宪断,爰复祖规,以图不朽。乃向众而言曰:“惟祖宗买置此山,历有年所,予孙子曷敢忘诸?夫我祖历艰辛、深培植,以保此山也。开衣食之源,储日用之需,贫富均资,幽明胥赖,恩至渥而计甚远。凡属孙子,当各体祖宗之心以为心,则慈祥恺泽盎然以流,而灌溉、樵采之资,一族福命系焉。若夫挟长恃力,自便其私,谓祖宗不足畏,人言不足惧,伤天和,戕物理,丧人心,尤非仁人孝子所敢出此。予愧不能增前人光,惟是恪守成规,用申劝诫,本天本祖,俾世世子孙保守不忘。”谨勒诸石。

今将家规列左:

一、大岚内四围古木,族、房、众等永不得擅批烧炭、造香菰、私招棚民插青及篐围古木、搭厂洗锯等项。如违,合众呈究。

一、岚内所有私插杉木,经宪断:“凡岚内杉木,尽行归众管理,获利多寡,按分均分,不得少有偏欺。”在案。日后子孙,各宜凛遵宪断。

一、岚内子孙做坟,不得藉坟肆篐火路及洗砍古木,违者重罚。

一、岚外公山,祖规:子孙旧有生理之处,原任众开坟。如要用,生理照值估买,不得抬价拒阻,违者重罚。

一、岚内外公山,原无亲朋坟墓,日后子孙各宜恪守祖规,违者重罚。

一、公山内有权造坟印者,如扄柩移葬别处,故地仍归众管,不得永占,违者重罚。

一、大岚及四围山界址,宋时我始祖买自董宅,东从银盘当珠过大松岚直落圩坪尾为界,北从葛州后天心岩至硥担岌田垅为界,西从蚌口过来大长坑直上白花岚至长岐山顶为界,南从文笔岌山顶、铜锣墓、南山漈直落桦圳为界。

一、马颈仔山,系祖祠入脉及祖墓来龙处,不许撬坭刬削,违者重罚。

一、蚌坑头地方,乃祖屋来龙过脉处,原有祖坟二穴,一在田后,一在山顶,递年要祭扫。

一、水尾鲤鱼墩,在梧桐洋坑口,系福庄上水笔,不许开田、造坟、私插、生理等项,违者重罚。

大清嘉庆戊午三年五月吉旦

族长燕,房长晋佶、圣俦、居德、高发,合族重刊

福庄的聚落格局与《福庄大岚山碑》的位置

碑文旨在保护大岚山的山林资源,其主要理由是以下三点:其一,蓄积水源以资灌溉。众所周知,在山区开发过程中,水土保持尤为关键。因此,明清时期各地山区的乡规民约,通常都会强调维持植被涵养水源的重要性。在永安地区,春、夏间雨水甚多,短时间内容易引发水资源的过量集聚,一旦没有森林,将会导致土壤的流失和各类次生灾害。更重要的是,福庄附近有2000余亩水田,至少可以养活1000人左右。福庄邢氏家族至今只有900余人,维护水源可以确保族人饮食无忧。其二,供给子孙樵采之需。大岚山植被茂盛,可以满足福庄人日常的燃料需要,甚至还可以出售多余的柴薪。此外,大岚山出产的野菜、野果,也为邢氏族人提供了潜在的红利。其三,维护家族祠堂的风水。按照邢家人的说法,大岚山乃风水宝地,如若砍伐山林,不仅伤害环境,还会破坏“地理”,不利于全族的发展。为了保护祖祠、祖墓、祖屋的龙脉,马颈仔山、蚌坑头地方、水尾鲤鱼墩备受重视,以求集聚更多的福气。出于相似的原因,大岚山还成为族人造坟之所,但规定族人不得以造坟为由砍伐树木,如果移葬别处,“故地仍归众管”。

按照碑文的说法,大岚山是宋时邢氏祖先从董家买来的产业,历代约定:无论族内尊卑老幼,均不允许私自砍伐,应当永远珍惜保护。到了清代,永安山区的开发进程不断加快,对大岚山的环境保护构成了严重冲击。首先,有些族人为了谋取私利,不惜违背祖制,在大岚山“私自栽插,任意篐围”。到嘉庆年间,族内“效尤日众”,大有愈演愈烈之势。其次,从外地来到福庄“插青贩木”的棚民,买通投机取巧的邢氏族人,获得当地山林或荒地的使用权,有些族人“私批烧炭”,严重破坏了当地的自然生态环境。这些现象表明,在山区开发进程中,作为公山的大岚山日益私有化,因而侵蚀了邢氏族人的公共利益。

为了抵制外来的逐利者和族内的“不肖子”,加强对大岚山的保护和管理,福庄邢氏家族的主事者采取了两种对策:其一,向官府提出诉讼,借助于国家权力维护公共利益,平息族内争端。其二,重申宗法伦理,以族规约束族人的自私行为。乾隆四十五年(1780),历经族长等人多次控告,延平知府认定大岚山为邢氏公山,断令“私插杉木一体归众”,并明确规定,大岚山交由族长经营,“获利多寡,按分均分,不得少有偏欺”。尽管如此, “族内私谋窃发”,问题仍未解决。因此,福庄邢氏家族的族、房长再次重申家规,并于嘉庆三年(1798)“谨勒诸石”,以期建立长期稳定的社会秩序。通过树碑立石,重申家规,不仅确认了大岚山的权益分配方式,而且强化了邢氏家族的公共权力体系。

《福庄大岚山碑》的署名者,除族长之外还有四房的房长。那么,邢氏家族中的四大房,究竟是原有的支派,还是新出现的权力架构?有幸的是,我找到了光绪年间编印的十六卷本《福庄邢氏族谱》,可以大致追溯该族的历史发展脉络。根据族谱记载,邢氏远祖昺公、敦公于北宋末年迁居“南剑之沙邑廿七都丰田洋”。南宋绍定五年(1232),福庄邢氏的开基祖大六公同族兄大五公,自丰田洋迁居沙县二十八都邢庄,而后各自另立支派。大六公生三子,分为福、禄、寿三房,以寿房最为繁盛。寿房传至第四代君福公,“当元末明初时,群盗肆剽,殆无宁日。公奋然团结乡勇,四方勦获,以功授浮流镇巡检”。君福生四子,长伯亮,次伯禄,三慈观,四祖全,分为雍、睦、敦、肃四房,这就是出现在《福庄大岚山碑》中的四大房。

如果依据邢氏祖规,始祖大六公所买大岚山,应属福庄邢氏全族管业。然而,在嘉庆年间重申的家规中,大岚山公产的受益人是雍、睦、敦、肃四房,均系第二代福、禄、寿三房中寿房的后裔。参照族谱可以获知,福、禄两房到清末已无传人,但并不排除逐利者冒充他们的身份侵占公山。因此,在《福庄大岚山碑》中将受益范围限定为雍、睦、敦、肃四房,直接排除了福、禄二房,以免引起意外的争端。其实,在清代福庄邢氏的四大房中,肃房是最为强盛的支派,其他三房则相对较为贫弱。因此,立碑的意义或许也是为了限制雍、睦、敦三房的贫弱族人,禁止他们私批、私栽、任围及招徕棚民的行为,以免因少数人逐利而损害公共利益。

《福庄大岚山碑》中的族长邢燕,为肃房的十四代族人,于嘉庆九年(1804)主持续修《福庄邢氏族谱》。在参与此次修谱的18人中,肃房占了12名。由此看来,肃房族人主导了当时邢氏家族的公共事务,从而控制了大岚山公产的经营与管理。通过立碑示禁,明确规定大岚山的有关权益 “归众管理”、“按分均分”,但必须交由族长统一经营,而不是由四房共同分享经营权。在福庄邢氏家族中,由于肃房的实力超过了其他三房,使之可以独占族山的经营管理权,这显然不同于从碑刻得出的结论。因此,当我们面对一些片断的资料,如果不能联系其前因与后果,就很难窥见表象下的潜流。

如上所述,在山林资源的开发进程中,贫弱的本地人和逐利的外地人往往扮演着主动的角色,其内在动力在于丰厚的市场经济利益。然而,乡族群体为了维护生态环境和公共利益,往往会以家法族规的形式颁布禁令,限制山林资源的开发和利用。至于山林经营中的利益分配与博弈过程,必须回到特定的历史脉络中去考察。

三、贡堡浮桥的修建与经营

现今永安市吉山村的浮桥

1980年以前,贡川地区主要依赖浮桥或渡船联通沙溪两岸,浮桥的修建与经营历来是最为重要的地方公共事务。在田野调查中发现,当地历史上多次刊印《浮桥书册》,详细记载了与贡堡浮桥及义渡事业相关的管理规例、资产清单、捐资芳名和碑刻、契约等原始文献。这部书册的前身是康熙十二年(1673)自万历《贡堡书册》摘录出的《浮桥田册》,至康熙五十六年(1717)刊印成册,嘉庆十年(1805)、光绪三年(1877)再次刊印。我们收集到的嘉庆版《浮桥书册》残缺不全,而光绪年间的版本基本完整,版心书“重建贡堡浮桥册”。通过解读这一历史文献,可以深入探讨贡川历史上交通事业的长期演变过程。

至正八年(1348)以前,贡川的固发口渡系清流冯氏产业,后来因距离遥远,管理不善,来往沙溪两岸的人群深感不便。当年春天,当地义士严觉心和李君实率乡众赎回该渡,募集田产,重立义渡,“择舟子之能者领之”,并兴建临津阁尊奉佛祖。因此,这一渡口从外地家族的私有产业,转变为本乡民众的公共事业。当时约定,每年从桥产37担租谷中抽出12担给渡夫,命其接济行人、递送公文和检修或更新渡船,而不得私下载运砖瓦、石板、牛马、苗木等货物。此外,每逢年节仪式活动,渡夫还要帮忙送花船、掌龙船舵。

明代以来,特别是永安设县后,从贡川过渡沙溪的需求日益增加,开始在当地“设浮桥以济”。嘉靖初年,贡川人林腾鹄、林日弘、林日光为了筹集浮桥的运营资金,“率输租为修费”。不过,当时浮桥经费缺乏有效管理,“岁遭猾匠干没,舟日圮。猝遇潦,则漂断而去,递兴递毁,往来称厉数矣”。贡川筑堡之后,浮桥及其桥、渡夫划归堡内自治机构统辖,但浮桥的设施和管理制度并不完善。万历年间,贡川市商旅辐辏,为沙溪流域“泉货转毂之门户”,急需发展交通事业。时任永安知县张守让查核贡川浮桥的侵匿资金,又捐俸以为倡议,置办铁索120股及船、板若干,使之“舟若钩联、绠若绳贯”,以铁索贯穿桥身来保障稳固。与此同时,扩充浮桥经费和田产,整顿浮桥管理制度,“复饬卒以守,重申为令,使岁岁葺理,不至废坠,为虑至深远矣”。崇祯十年(1637),贡川乡民创建石桥,称之为“大桥”。在此之前,当地进士罗明祖曾作《贡川石桥小引》,劝导人们积极捐助石桥,其目的不仅是为了优化交通,同时也是为了优化风水。该桥位于贡川堡北门外,依靠沙溪中的洲墩作为支撑,横跨宽达200米左右的水面。然而,石桥建成不久就遭洪流倾覆,此后始终未能兴复。

明清鼎革之际,贡堡浮桥的田产多有散失,难以维持长期经营。清初平定之后,修复浮桥也被提上议事日程。当时浮桥的主要收入来源是地租,历届理事无不致力于田产的恢复和扩充。在光绪《重建贡堡浮桥册》内,记载了自元末以来的“浮桥原田段”、“东门中渡原田段”、“永浆田段”、“陈勳舍出田段”、“计开田段山场”、“新立义渡田段”、“续捐并新置田段铺屋”,就是历代创置的义渡、浮桥和石桥的公共资产。其中有些田段注明“今已失管”,但贡堡浮桥的总资产还是不断增加的。维持浮桥稳定的关键是铁索,在当时很难寻获。康熙五年(1666),当地乡民思复浮桥,就是因为没有铁链而作罢。七年以后,他们想起永安治北浮桥毁于水灾,铁链大多沉入江底,新任的浮桥首事报请县官批准,“百计挖捞,运回无几,仅获其半也”。浮桥修复之后,管理者根据《浮桥田册》,追讨相关产业,使之逐渐脱离贡堡体系,其收入专门用于处理桥渡事务。

康熙末年,“暴风为灾,桥链以折,舟随漂去”。时人论及:“舟之不牢,桥之弗固,病在以一链而维数十舟。夫以一链之微,而遇暴风之烈,欲其保有此桥,不亦难乎?今为久远之谋,莫若以链贯之者二,系之固则撼之难。顾其费将安出乎?”自此之后,贡川浮桥最终确立了双链联桥的标准形态,并通过董事经营产业、总理操办桥务和刊刻书册备案的方式,维持着这一地方公共设施的长期运行。不过,浮桥铁链一旦折断,就需要集资修复,势必仰赖各方民众乐善好施。从《浮桥书册》可以看到,每次重建浮桥都会留下一份捐款名单,并载入书册作为征信录。浮桥董事多由乡民选任,他们依据书册经营浮桥、义渡,除了非常之时的劝募外,还要负责采办物资、购置部件、收纳田租、征缴赋税、选任总理、雇佣桥夫、监督桥务、祭桥设醮和支应各项花销。

在浮桥事务的经营管理过程中,由董事共同推举的总理统揽全局,可以说是该设施能否顺畅运转的关键。康熙末年,江西建昌人黎伯云总理桥务,“殚力效劳,无见侵之田,无或旷之役。桥船换者换,而修者修,桥棚、栏杆一无朽坏”。每遇风灾水害,“独毅然身亲率先,荷笠披蓑,攘臂跣足,遍河干而与洪流争烈”。由此看来,浮桥的兴废取决于总理的个人品质,而不是依赖于工程技术或材料的更新。在此情况下,很难避免贡川浮桥屡兴屡废的历史命运。康熙、嘉庆、道光、同治、光绪年间,沙溪流域水害频仍,贡川浮桥至少五度重修,所耗费的人、财、物力无数。那么,当地跨越沙溪的方式缘何不能改进呢?

道光八年(1828),时任董事的刘承美等人坦陈,浮桥不如石桥,一来缺乏稳固,二来有伤风水,至于之所以要仍用浮桥,实在是对区际间货物运输的妥协。他在《劝捐浮桥序》中论及:

然自吾燕江、贡川以及沙邑大河一路,旧建大桥,皆归倾圯,不能兴复。推其倾圯之故,皆由闽江上游作木者多,一遇大水为殃,则万木漂流,随波撞掣。桥非砥柱,莫敌狂澜?其倾圯也必矣。而况木造浮桥,既不若石桥之固,加以桥夫懈怠,夜间失守,一遇大水,山溪横木滚来,野碓漂流,车梁激射,有不一扫而尽耶!

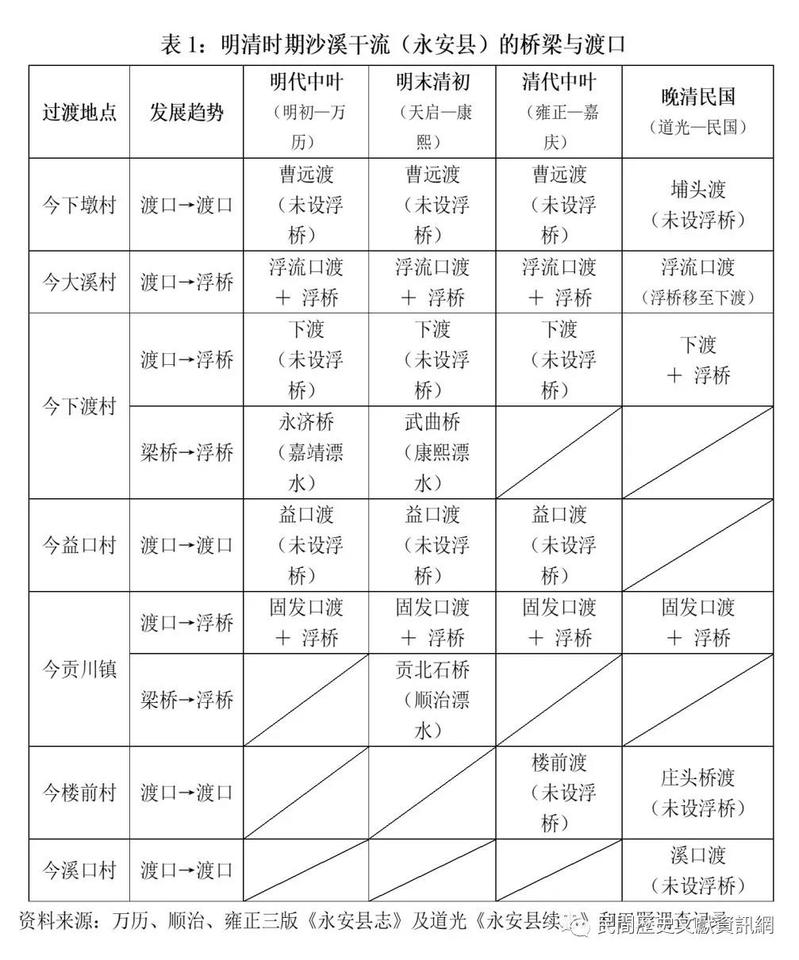

不难想见,由于沙溪流域木材贸易的日益繁盛,使浮桥难以改建为石桥。永安地处河谷盆地,为山溪汇流之所,“作木者”不仅导致山区的植被破坏和水土流失,又因随意堆放木料加剧了洪灾的烈度,致使沙溪一路旧建大桥“皆归倾圮”。仅就永安县来说,自雍正以降已不再在沙溪之上架设桥梁。根据方志记载,当地历史上的过渡地点主要有七处(参见表1),各自的过渡方式因聚落规模而不尽相同。按常理来说,随着地方社会经济的发展,过渡方式会呈现“渡口→浮桥→梁桥”的变化。在明末清初以前的贡川和下渡,可以看到这一完整的演变过程。大溪、益口于明中叶、建国后架有浮桥,而下墩、楼前、溪口聚落规模不大,无力支持桥梁工程。清中叶至建国前,沙溪永安段河面再也没有出现梁桥,反映了跨区域的木材贸易对流域内过渡方式的深刻影响。

沙县的翔凤桥是另一个案例。沙县过渡沙溪的桥梁,起初是浮桥,嘉定四年(1121)改作庵桥(即廊桥)。此后屡经兵火毁坏,或复建梁桥,或改建浮桥。乾隆二十九年(1764),翔凤桥为洪水冲坏,此后就不再重建,两岸交通仰仗浮桥与舟渡。究其原因,同样是由于跨区域木材贸易的影响,阻碍了山区桥梁的建设和维护。与梁桥改作浮桥类似的现象,可以从侧面印证流域内木材贸易的发展,为我们提供了研究“木材流动”的新线索。

明清时期沙溪干流(永安段)的主要过渡点

在贡川《浮桥书册》中,记载了嘉庆后的浮桥捐资名单,从中可以看到许多外来人物或商号。如嘉庆年间的捐款者,有江西人汪龙山、刘占魁、胡炳如、黄兆宁、龙云魁,商号和顺号、茂兴号,以及广东人张双进;道光、光绪年间的捐款者,有长汀客商、永定客商、汀郡龙灯社和广东人温广元;光绪年间的捐款者,还有兴化木商泰顺号、汀郡甲首董事陈喜财众等、汀州上杭龙灯社、广东人罗景堂等。这说明,为了弥补木材外运对当地交通事业的负面影响,逐渐形成了外来商人参与贡川浮桥建设的合作模式。

综上所述,明清时期沙溪流域内上、下游的经济互动,存在区际间贸易阻碍桥梁建设的不良影响。至少从桥梁建设看,难免存在当地交通布局与木材外运之间的矛盾,任何单一聚落都无法独立解决这些问题。因此,如何协调外来商人与地方社会之间的利益冲突,已经成为社会治理中的新课题。

四、乡贤崇祀与礼仪秩序

贡堡历史上的先贤祠,负责管理永怀祠、六烈祠、文昌阁、关帝庙和无祀坛等公共仪式系统,皆为“阖堡所公祭者”。宣统三年(1911),永安乡绅刘德骥为新版《贤祠书册》撰序,曾谈及先贤祠对贡川士民的意义:“圣贤之道弥纶于宇宙间者,灿然若日月经天,江河行地,未或息于人心。况生理学名邦,居大儒故里,流风余韵……瓣香尸祝,以崇奉之。俾人伦日用间,凛然有临上质旁之思,以求合于道,此贤祠之所由建也。”晚清之际,当地乡民每年都要在士绅的带领下,祭奠宋代理学名儒、明代地方官员以及本地的士绅、城首和烈女(详见表2)。毫无疑问,这份名单是层累的结果,但也足以反映社区的权力格局。如果按照王朝国家的标准,其中不乏冒滥的情况。那么,表中的几类人是如何被组合到一起的,反映了怎样的社会文化过程?在此还是要从历史说起。

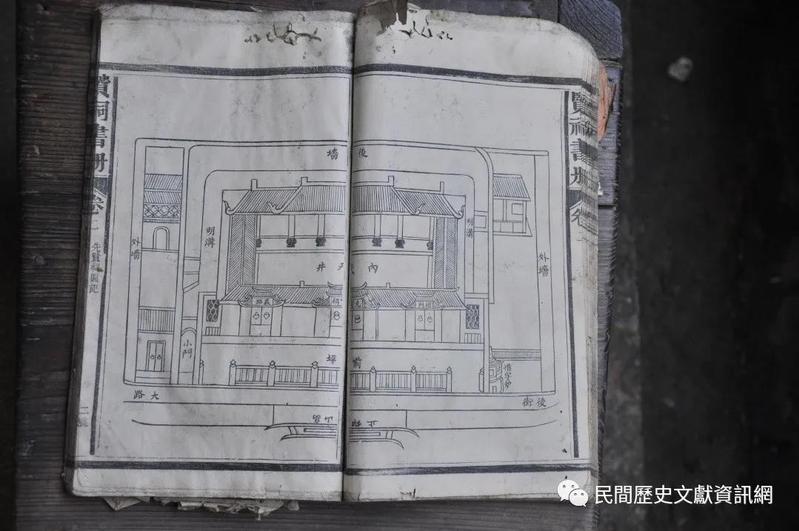

先贤祠落成于雍正十一年(1733),恰好重建在云龙书院和贡川公馆旧址上。取代两者位置的先贤祠,其实也是接掌了堡内事务的协调和管理工作,体现了地方社会自治化的发展趋势。永安设县之后,设贡川公馆为县衙的外署,以便官员莅临办公。贡川建堡不久,又把民宅改作镇堡公寓,以便驻扎此地的巡检司官吏居住。万历中期,知县张守让以派员扰乱地方为由,将镇堡公寓改为云龙书院,供当地精英读书聚会,并奉祀杨、罗、李、朱四贤和陈瓘、邓肃六人。明清鼎革之际,贡川堡内外的房屋屡遭焚毁,云龙书院和贡川公馆亦不例外。康熙四十四年(1705),乡民在两者原址建先贤祠,后遭火灾焚毁,至雍正末方才重建。上述公馆、公寓及派驻官员的逐渐消失,实际上意味着贡川地方公共事务的自治化。

先贤祠位于贡川堡的中心

资料来源:道光《刘氏家谱》卷四《玉华堂图》。

清代的贡川先贤祠,接管了明代贡川堡的诸多公共事务。清初永安各地百废待兴,贡川作为“人文奥区”更是如此。先贤祠作为管理堡内社区的自治机构,掌控除浮桥、渡口外的地方要务,其中最为重要的就是永怀祠和六烈祠。永怀祠最初奉祀嘉靖末帮助筑堡的延平知府周贤宣、分巡道曾一经和永安知县欧阳弘,由进士林腾蛟之父贡生林祥、国子生赖明任、邑学子邓达材申请创立,其实就是建在乡间的名宦祠。后来又增入三位知县——倡议改建云龙书院、贡堡浮桥的张守让,分别在顺治和咸丰年间支持重修城墙的陈廷枢和金谷笙。除上述“诸公”之外,不知何时又多了五位“城首”,他们均是嘉靖末年组织筑堡的带头人。永怀祠奉祀对象的变化,反映了贡川乡民对礼仪系统的改造,使之日益趋于世俗化。六烈祠由贡川士绅于隆庆间发起修建,奉祀历代殉节的烈女,其意义在于树立道德典范,塑造群体认同。烈女的形象不同于永怀祠的城首,似乎更符合道德教化的政治议程。由于两祠地处堡外巫峡头,清初未遭火灾毁坏,最终纳入先贤祠的祭祀系统。与此同时,先贤祠还接管了堡田、祠田等地方公产,其收入用于支应堡内安保、卫生、服务和仪式活动之费用。

为了实现社会整合,先贤祠致力于重建贡川堡社区的礼仪秩序。清代贡川堡面临的最大问题,无疑是新来的人群如何融入旧的社区秩序。明末清初到当地谋生的人群中,不仅包括商贩和佃农等边缘群体,还有若干新兴家族,如邢、邱两家。在参加筑堡的群体中,新崛起的家族希望有更大的话语权。因此,需要建立更具包容性的祭祀系统,最好能把各家族与社区仪式联系起来。在此情况下,先贤祠试图通过礼仪重建,统合贡川堡内的新旧居民,为后世提供不断创新的可能性。

其一,吸纳宋代理学明儒,建构地方文化传统。贡川于元末收回固发口渡之际,架设临津阁以崇奉佛祖,请到沙县王中撰写碑记,其中提及:“踌躇远眺,居今慕古,如了斋陈公讳瓘者,一门鼎甲,日月争光,暨侄默堂讳渊者,受业于岳翁杨龟山公,遂以道学配食,讵非山川之灵所钟欤?”此后,杨时、陈瓘、陈渊等理学名儒,似乎已成为贡川地域文化的象征。不过,当地历史上的民间信仰主要是佛教,到了明中期才逐渐改变。万历年间,随着云龙书院的创立,延平四贤与陈瓘、邓肃六人(当时尚无陈渊)正式成为贡川人崇祀的对象。明清易代之后,乡贤祠承袭明代崇祀乡贤传统,将他们的神主牌悉数安奉于正堂。

其二,效法县学,奉祀垂范后世的乡贤。永安设县之后,推行国家的正统观念,与儒学、科第、名宦、孝道、忠烈相关的事迹备受关注。天顺初年,永安儒学新创,尚未塑饰圣贤遗像。经过几次修缮,始建四贤祠以崇奉延平四贤。北门外原有社学,嘉靖间改为四贤书院,同样崇奉延平四贤。至嘉靖年间,从学宫分出名宦、乡贤二祠,专门崇奉名宦督学熊汲、知县邓㮣、知县刘灿,以及乡贤陈瓘、邓肃、邓文铿、陈隆、林腾蛟、李杏、赖豫,共十人。其评判标准混杂了学术名望、仕宦经历和孝行节义,为当地民众树立了榜样。贡川号称文风昌盛,有陈瓘、邓肃、林腾蛟等儒入祀其中,似乎也是顺理成章。

其三,配祀本乡仕宦,建构社会认同。贡川人才辈出,很多乡绅原来就有配祀县学乡贤祠的资格,除陈瓘等人外,明末的进士严九岳、罗明祖相继进入永安乡贤的行列。因而,让他们配祀宋儒,倒也不足为奇。首位从祀的是罗明祖,他在明末积极参与贡川的地方公共事务,不幸英年早逝。顺治三年(1646),其长子罗艰请福建督粮道副使陈道晖撰文、福清知县赵士完书丹、上海县丞姜履祥篆额,使之可以配祭六贤。陈道晖在碑文中指出:“乡贤崇祀,亦既日星悬之、山水夙之,卓然在人景仰矣,何以又祀于堡也?曰:‘乡贤祀其服官,贡堡祀其保障。’” 在这里,罗明祖的配祀资格取决于他对地方社会的贡献。多年以后,又有林腾蛟、严九岳及清初拔贡罗南星相继列入乡贤之列。根据雍正《永安县志》卷六《祠祀》记载:

先贤祠,在贡川后街,原云龙书院故址。内祀杨、罗、李、朱、陈了斋、邓栟榈六先生。后以乡贤林三泉、严海日、罗纹山、罗榆园配。有前后碑记。顺治、康熙间,两毁于火。通里现在议建。

在祖先从祀先贤之际,其子孙通常也要捐祀田给先贤祠,这就促成了从祀资格的不断开放。从乾隆中叶开始,当地各家族相继已不同的理由,将自己的祖先纳入乡贤行列。与此同时,随着先贤祠掌控的资产日益增加,贡川堡内的新、旧因素逐渐被整合起来。乾隆十九年(1754),经先贤祠董事杨克臣等人劝说,高氏族人将其祖先凤轩先生高翔送入祠内配享先贤。当时高家除了要撰写凤轩公的事迹外,还要捐献被视为从祀惯例的米田四石,而先贤祠董事则要请贡川名士撰写从祀祭文,并主持相关仪式,由阖堡绅士送神主入祠。通过以上方式,地方精英不仅扩充了先贤祠的公产,而且通过建立个人-祖先-贤祠-贡堡之间的仪式关系,使当地各家族联合起来,强化了社区认同感和凝聚力。到了道光年间,新增从祀先贤祠者共有16人,而乡贤总数多达26人。据道光《永安县续志》记载:

先贤祠,贡川后街,原云龙书院故址。祀宋儒杨、罗、李、朱、陈了斋、邓栟榈、陈默堂。左、右以乡贤林竹泉、林少泉、林三泉、林六竹、高凤轩、李龙屏、严海日、罗纹山、杨苍霞、罗榆园、邱理斋、聂桐川、李圆亭、邢东隅、杨讱斋、聂东岩、李实冈、刘彦庵、刘敬斋配。雍正十一年(1733)重建。

在上述从祀名单中,有6人为举人以下且官阶未逾八品,而邱、邢等外来家族和杨、聂、刘等后起家族均有族人入选,可见其开放性和包容性。道光年间,先贤祠吸纳的祀田多达55.75石,占其所有田产的26.8%,构成了办理地方事务的重要资金来源。晚清时期,相继有聂笃忠、姜履祥、张侯在、张瑛、严学光、林腾鲲、陈天宝等人入祀先贤祠,其从祀田已积累至81.11石。此外,先贤祠还陆续设置了科田、考田、义学等公共资产。在《贤祠书册》中,记录了“捐入祠田”的案例,例如:

一.同治甲子年,收杨启振捐入祠田一段,土名……

一.光绪癸未年,收杨训元捐入祠田一段,土名……

一.光绪丁亥年,收余岐岚捐入祠田一段,土名……

一.光绪戊子年,收罗书勋捐入祠田一段,土名……

一.光绪癸卯年,收巫家驹(可顺)捐入祠田一段,土名……

一.收邓顺德捐入祠田一段,土名……

一.咸丰己未年,收姜宗禄捐入祠田,价钱肆拾千文,入堡项,公存放息。

一.光绪癸未年,收姜士德补捐入祠田,价钱贰拾肆千文,入堡项,公存放息。

上述引文中的捐献者,其实并没有值得夸耀的祖先,但他们又想参与社区生活,分享先贤祠提供的公共服务,因而直接采取了“捐入祠田”的方式。由此可见,对于晚清时期的贡堡先贤祠来说,真正重要的未必是坚守从祀乡贤的标准,而是通过“捐入祠田”的方式,尽可能扩充公共资产,实现不同社会群体之间的整合。

从表面上看,贡川的先贤祠似乎是依据儒家的标准,在基层社会推行道德教化。而在实际上,先贤祠通过实行配祀制度,让当地乡贤入祠从祀,使之成为具有地方特色的仪式系统。由于先贤祠的从祀标准相当宽泛,当地各家族都可以将祖先送入先贤祠,这就使之演变为各姓联合祭祖的仪式联盟。更为重要的是,先贤祠通过“捐入祠田”的方式,不断扩充其公共资产,因而拥有雄厚的财力,可以承担地方社会的许多公共事务。因此,先贤祠实践上是清代贡川的公共权力机构,反映了地方社会自治化的发展趋势。

贡川先贤祠图

结语

明清时期,闽江上游地区经历了持续不断的山区开发过程,吸纳了来自周边地区的大量移民。明代中叶的地方动乱与清代商品经济的发展,导致地方权力体系的不断重组,其社会治理模式具有明显的时空特征。

明代中叶,为了加强对山区流动人口的管控,在闽江上游地区陆续设立了一些新县,地处沙溪流域的永安县是最早设立的新县之一。由于明代的县级政府缺乏财力,官吏甚少,实际上很难对地方社会实行有效的控制。为了防御“山贼”和“流寇”,官府要求各地民间筑堡自卫,促成了地方社会的军事化和自治化。在官方支持下,贡川地区于嘉靖末年创建了城堡,设置了公共资产和管理机构。官府一度在贡堡设立公馆和巡检司,但不久就因“扰民”而撤销了。因此,明后期的贡川堡已经形成民间自治的管理体制,现存《贡堡书册》汇集了其相关历史文献。

闽江上游地区的山林资源,最初大多是世家大族的公共产业,由家族组织统一经营和管理。在山区开发的进程中,由于经济利益的驱动,不断有族人侵占公山,或是与外来“棚民”勾结,“私批私插”,从而导致产权纠纷。嘉庆三年的《福庄大岚山碑》,记录了贡川邢氏家族的公山管理规则。从中可以看出,邢氏家族通过诉诸官府,重申家规,对公山实行统一经营与管理,禁止私人开发山林资源。因此,当地山林资源的开发与利用,与家族组织的发展状态与权益分配密切相关。

清代日益兴盛的跨区域木材贸易,深刻影响沙溪流域的交通事业与地方公共事务。贡川地区原有义渡,明代改为浮桥,设置公共田产,实行统一经营管理。明末曾在贡川建造石桥,不久即废,始终未能重建,往来沙溪只能依赖浮桥和渡船。清人议及沙溪难以建造石桥,其主要原因在于每年都要运送巨木,难免冲毁桥墩。因此,沙溪流域交通事业的发展,受到了商业利益的制约,而不是受限于技术因素。为了维持贡川浮桥的长期运作,需要筹集大量的经费,建立持续稳定的经营管理制度。贡堡建成之后,曾对浮桥实行统一管理,清初开始形成相对独立的浮桥管理机构。清代多次刊印的《浮桥书册》,记录了历次修建浮桥的经费来源及其经营管理制度。从中可以看出,外来客商的捐款数量不断增加,而浮桥的经营管理主要由“总理”统揽全局。

清雍正年间创建的贡堡先贤祠,取代了明代的贡堡公馆和镇堡公寓(云龙书院),反映了地方权力体系的转型。先贤祠在名义上是仿效官方的乡贤祠和名宦祠,奉祀当地的历史文化名人,推行儒家的道德教化。不过,在贡堡先贤祠的运营过程中,通过建立从祀制度,不断吸纳各族祖先入祠“配祀”,整合贡堡内外的不同社会群体。不仅如此,贡堡先贤祠还通过动员当地民众“捐入祠田”的方式,不断扩充公共资产,为办理公共事务提供经费来源。清末刊印的《贤祠书册》,汇集了相关历史文献,反映了贡堡先贤祠的经营模式与文化策略。

(本文經作者授權發佈,原載《廈門大學研究生田野調查成果集萃》2021年,42-67頁。注釋從略,引用請參考原文。)