摘要:南海区域是指南海沿岸国家和地区,包括中国的华南地区和台湾岛,东南亚的中南半岛、马来半岛、印尼群岛、加里曼丹岛、菲律宾群岛。这个区域因处于海上丝绸之路的必经之地和终点,在宗教传播中具有重要作用。本文以广州、交州、扶南和室利佛逝为点,分析南海僧人的弘法求法经历,认为南海区域既是佛教传播的输入地,也是中继站,南海区域是中外僧人弘法求法的落脚点和出发、返回点,在海路佛教传播中发挥重要作用。海路僧人通过南海,不仅串连起南海区域的佛教传播,也串连起印度与中国的佛教联系。

佛教发端于古代印度,其向外传播路线大致可分为两条:一条以克什米尔和白沙瓦为中心,向西亚、中国传播,称为北传佛教,亦可称为陆路佛教;一条向斯里兰卡、东南亚、华南传播,称为南传佛教,亦可称为海路佛教。经陆路传教的僧人可称为陆路僧人,经海路传教的僧人可称为海路僧人,不论是陆路僧人还是海路僧人,都是佛教传播不可或缺的人。

南海区域是指南海沿岸国家和地区,包括中国的华南地区和台湾岛,东南亚的中南半岛、马来半岛、印尼群岛、加里曼丹岛、菲律宾群岛,这个区域因处于海上丝绸之路的必经之地和终点,在古代就有密切的商贸联系。该区域又处于两大文明——印度文明和中华文明的中间和交接地带,深受这两大文明的影响。古代印度是印度教和佛教的输出地,通过海上丝绸之路,印度宗教传入东南亚地区和中国华南地区,再进入江淮和长安。在佛教传播过程中,南亚高僧不远万里,到南海诸国和中国弘法,中国僧人不畏海途艰险,到印度求法,同时,南海诸国的僧人也到印度和中国进行求法和译经,海路僧人不仅沟通了中国与印度的佛教传播之路,也串连起南海区域的佛教联系和互动。以海路僧人与南海区域佛教传播为研究对象,可以厘清南海不同地区和国家佛教互动与影响,可以突破现代民族国家疆域的限制,凸显古代南海区域的商贸、宗教交流与联系。

以往的佛教研究多将东南亚和华南分列开来,忽略了古代环南海区域在佛教传播上的密切联系和互动,也有学者研究华南与海洋佛教传播的关系,但主要策重华南与印度、日本的海路佛教交流,何方耀的《晋唐南海丝路弘法高僧群体研究》一书是研究海路僧人群体的佳作,但未聚集南海区域。本文主要利用中国古籍《高僧传》《续高僧传》《大唐西域求法高僧传》,在前人研究的基础上,梳理海路僧人如何连通起南海区域的佛教传播,区域内国家的佛教互动,进而探讨南海区域佛教在印度与中国佛教传播中的地位和作用。

一、海路僧人群体

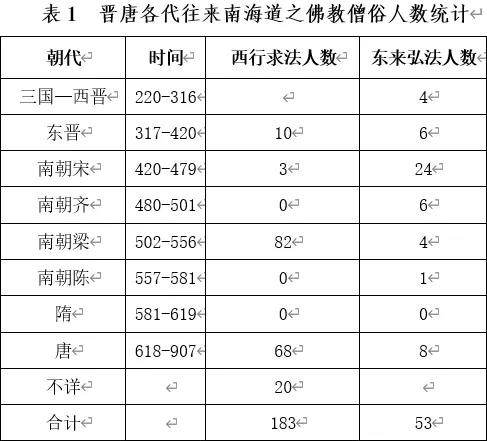

据何方耀对中国史籍的统计,晋初到唐代经海路进行弘法、求法的中外僧人共236位,其中外国东来弘法僧尼共53人,西行求法僧人共183人(表1)。这只是有史料记载的,实际人数可能更多,而且,这只是依据中国史料的统计,因为印度和东南亚史籍几乎没有这方面的记载留传下来。

从表1来看,三国西晋外国僧人经海路进入中国弘法,共有4位,此时没有中国僧人经海路求法。东晋时期东来的外国僧人有6位,中国僧人始经海路求法,共有10位。不少人是经西域前往天竺(今印度),经海路返回中国,如法显是第一位陆路去海路返的僧人,还有昙无竭(法勇)召集僧猛、昙朗等25人,经西域到天竺,最后法勇“于南天竺随舶泛海达广州”。南朝刘宋王朝时期,东来弘法外国僧人最多,达24位,主要是从师子国(今斯里兰卡)来的两批比丘尼就有19位,中国僧人西行求法者只有3位。南朝萧梁王朝的梁武帝最为崇佛,先后派出三批使团,共82人进行求佛活动,而同一时期东来弘法外国僧人有4位。唐朝时期国势强盛,对外贸易通达,弘法求法也达到又一个高潮,共有68位中国或新罗僧人经海路求法,有8位外国僧人东来弘法。

从海路弘法求法僧人发展趋势来看,六朝和隋唐时期,经海路往来印度、南海诸国和中土的僧人日益增多。六朝时期,中国僧人经陆路赴印度取经者多于海路,外国僧人经海路来华者多于中国僧人。但7世纪中叶以后,也就是唐朝麟德年间(664-665)以后,中国僧人经海路求法者大大增加,远远多于外国僧人,这表明,“到了唐代,印度佛教向中国的传播形式,已由西僧为主的输出变成以华僧为主的导入;对于佛教义理,中国僧众已由被动的接受变成了主动的引进,中印佛教文化交流进入了一个双向互动的全新阶段。”同时,海路佛教僧人也多于陆路佛教,义净的《大唐西域求法高僧传》记载了641-691年间到南亚和南海诸国的60位中外僧人,其中经海路的共有38人,占总数的63%,可见海路成为佛教传播的主要通道。为什么唐朝时期僧人多走海路?王邦维认为,有两个原因使得7世纪中叶以后海路胜于陆路,一是西域政治形势发生变化,670年吐藩攻陷安西四镇,阿拉伯人军事势力到达中亚,751年唐军与大食军队战于怛逻斯城,唐军大败,这些都导致西域道路不再像以前那样畅通。二是中国经济重心从东晋开始南移,到唐朝,南方经济发展更快,广州更成为国际贸易港口,商舶云集,加之造船技术提高,海上丝绸之路繁荣,僧人更多“附商舶”到印度、南海诸国求法弘法。而宋朝以后,外国僧人东来弘法和中国僧人西行求法的现象极少,一是因为10世纪以后,印度本土佛教基本已湮没于印度教,二是中国佛教经过之前的求法、译经,已发展为本土化佛教,不再迫切需要到印度求法。所以,真正影响中国佛教发展的译经求法活动,在唐末已结束。

从海路外国僧人的来源地看,来自天竺、师子国和罽宾(克什米尔)的共有41人,这也显示南亚作为佛教诞生地和大本营的地位,但有所区别的是,天竺和罽宾僧人大都是高僧,而师子国的大都是比丘尼。来自大月氏和西域的有5人,来自南海诸国的有4人,其中扶南(今柬埔寨)3人、诃陵(今爪哇)1人,表明南亚是佛教的大本营,也是输出地,而南海诸国是佛教的接收地和中继站。如果将海路佛教与陆路佛教比较,可以发现,2-3世纪陆路来华僧人多为西域人,因此,“早期输入中国之佛教,实为西域化之佛教。”海路僧人东来弘法略晚于陆路,到唐朝时期超过陆路,更重要的是,海路外来僧人主要来自印度、师子国、罽宾等国,他们传播的是佛教大本营的经典,而不是西域化的佛教,也许更是“真经”。

海路僧人大体可以分为两类,一类是由国王委派,负有特定使命的僧人使节,如南朝萧梁王朝的梁武帝最为崇佛,先后派出三批使团,共82人,一是往扶南求舍利,二是往天竺求佛像,三是到扶南迎佛发。另一类是为弘法、求法而到南海诸国、中国、印度、师子国的僧人,中土僧人西行求法,主要是为了求取“真经”和学习梵文,中国僧人法显“常慨经律舛阙,誓志寻求。”遂西行求法。智猛“每闻外国道人说天竺国土,有释迦遗迹,及方等众经。常慨然有感,驰心遐外,以为万里咫尺,千载可追也。”东来外国僧人则是为了弘法,将佛教弘扬到东土。

古代交通不便,路途遥远,不论是陆路还是海路都充满艰难险阻。大部分弘法和求法的僧人九死一生,能成功抵达目的地的只是少数,不少僧人葬身大海或亡故他乡。据中国古籍记载,中国僧人海路求法者,死于途中或天竺者共19人,不知所终者10人,居留不归者4人,成功抵达天竺并求取经像者又成功返回者只有12人,到达南海诸国又成功返回者5人。

二、海路僧人与南海区域佛教传播

海路僧人的航海路线,都要通过南中国海,经马六甲海峡,安达曼海和孟加拉湾,到达天竺、师子国。因此,不论是南亚高僧东来弘法,还是中土僧人西去求法,都要经过南海,广州、交州、南海诸国成为海路僧人的出发点、落脚点、中继站、登陆点,促进这一区域的佛教传播和交流。本文选取扶南、室利佛逝、广州和交州(今越南北部),重点介绍。

(一)扶南

扶南(公元1-6世纪)在今柬埔寨,被认为是东南亚最早出现的国家之一,也是印度宗教最早传入东南亚的国家,该国流行印度教和佛教。扶南与南朝关系较密切,佛教交流是重要内容。484年,扶南国王派天竺僧人那伽仙为使,到建邺“上表问讯奉贡”,希望齐朝帮助打击林邑,并“献金镂龙王坐像一躯,白檀像一躯,牙塔两躯”等礼物。“金镂龙王坐像”其实就是扶南真腊流行的蛇神坐佛像,“白檀像”是白檀木雕刻的佛像,“牙塔”则是“佛牙塔”或“舍利牙塔”的简称。天竺僧人那伽仙此次来访,在肩负政治使命的同时,也承担了佛教交流的使命。梁武帝萧衍以崇佛著称,在对外交往中重视佛教,他所派使节出访时有不少负有求佛重任。535年梁武帝派沙门昙裕到扶南和南海诸国求取佛舍利,这似乎是中土僧人第一次出任正式使节,他的任务除求取舍利外,还兼答谢扶南遣使来贺。539年扶南遣使到梁朝“献生犀,又言其国有佛发,长一丈二尺”,梁武帝立即“诏遣沙门释云宝随使往迎之”。

扶南是印度高僧东来弘法的落脚点和中继站,有不少印度高僧先到扶南弘法,再北上中国。如天竺僧人耆域“自发天竺,至于扶南,经诸海滨,爰及交广。”还有印度高僧真谛(梵名拘那罗陀)也曾在扶南弘法,为梁武帝所知,梁朝使节张氾向扶南国王“请名德三藏、大乘诸论、杂华经等。真谛远闻,行化仪,轨圣贤,搜选名匠,惠益氓品。”扶南国 “乃屈真谛,并赉经论,恭膺帝旨”,扶南国王应梁武所请,遣真谛带着佛教经论经海路至梁,于546年8月15日到达广州,后沿途北上,到达建康。“武皇面申顶礼,于宝云殿竭诚供养。”

南亚高僧是弘法主力,但我们也不要忽视了,其实还有少数南海诸国僧人也到中国弘法和译经,其中有三位扶南僧人被《续高僧传》记载下来。一位是僧伽婆罗,扶南国人,“学年出家,偏业《阿毗昙论》,声荣之盛,有誉海南。”他听闻南朝齐国弘法,“随舶至都”,来到建康,住正观寺,成为求那跋摩的弟子,“博涉多通,乃解数国书语”。齐亡梁兴后,梁朝天监五年(506),被敕征召于扬都(建康)寿光殿、华林园、正观寺、占云馆、扶南馆等五处译经,凡十七年,共译经十一部,四十八卷,包括《大育王经》《解脱道论》等。梁武帝对他“礼接甚厚,引为家僧,所司资给,道俗改观”,婆罗不蓄私财,以布施建立住寺。第二位是曼陀罗,扶南沙门,梁初“大赍梵本,远来贡献”,梁武帝命他与婆罗共译《大乘宝云经》《法界体性无分别经》《文殊般若经》等三部共一十一卷,但他“未善梁言,故所出经,文多隐质。” 第三位是僧须菩提,扶南国人,大约在6世纪中叶来华,“陈言善吉,于扬州城内至敬寺,为陈主译《大乘宝云经》八卷。与梁世曼陀罗所出七卷者同,少有差耳。”

上述史实表明扶南佛教比较兴盛,应该有不少僧人到印度、师子国法求法,只是没有记录在案。同时也表明,扶南在佛教输入中国时扮演了重要角色。冯承钧认为在佛教海路东传史上,扶南在南海的地位,犹如西域的于阗、龟兹。

(二)室利佛逝

室利佛逝国,中国史籍称其为尸利佛逝、佛逝、三佛齐等,大约7世纪兴起于苏门答腊东南部,借助于海上贸易网络,崛起成为海岛地区的大国,室利佛逝信奉佛教,被认为是东南亚的佛教中心。

苏门答腊位于海上丝绸之路,室利佛逝也成为南海诸国佛教中心,一方面,东来的天竺高僧先到此地落脚,如南天竺高僧金刚智(梵文名跋日罗菩提),“游师子国,登楞伽山,东行佛誓(室利佛逝),裸人(裸人国在今尼科巴群岛)等二十余国”。他在室利佛逝停留五个月,后“泛舶而来”,于719年到达广州。另一方面,中国西行僧人通常也先到海岛国家落脚,再乘船前往西天。如无行禅师和智弘一起海路求法,途经室利佛逝,“国王厚礼,特异常伦,布金花、散金粟,四事供养,五体呈心,见从大唐天子处来,倍加钦上。”后来让他们乘坐“王舶”,送到末罗瑜国(都城在现在苏门答腊中部的占碑)和羯茶国(今马来半岛吉打)。大津法师于683年经海路前往天竺求法,一个多月到达室利佛逝,“经停多载,解昆仑语,颇习梵书,圣行齐心,更受圆具”,他们在此地数年,学习当地语言和梵文。

与室利佛逝渊源最深的中国僧人是义净(635-713),他也是中国最著名的求法高僧之一。义净于671年11月与善行一起,搭乘波斯商人的船,从广州出发,前往印度取经,不到20天,就到达室利佛逝的巨港,在此停留半年学习梵文,为西去印度做准备。室利佛逝佛教盛行,僧侣众多,义净认为此地是学习梵文,熟悉佛法的好地方,特向打算到印度求法的中国僧人建议,“若其高僧欲向西方为听读者,停其一二载,习其法式,方进中天,亦是佳也。” 室利佛逝国王礼遇义净, “王赠支持,送往末罗瑜国。复停两月,转向羯荼。至十二月,举帆还乘王舶,渐向东天矣。从羯荼北行十日余,至裸人国。”义净在印度求法十多年,收集梵文三藏五十余万颂。687年又乘船回到室利佛逝,这次他在室利佛逝总共停留六年,期间曾返回广州,停留半年,之后他带着四位僧人返回室利佛逝,帮助翻译佛经。在室利佛逝期间,他除翻译佛经外,还写成《南海寄归内法传》和《求法高僧传》。天授二年(691),他托一僧人将他写给朝廷的表文,《南海寄归内法传》和《求法高僧传》,以及新译好的十卷佛经送往长安。693年,59岁的义净终于返回广州,在广州停留一年多,之后到达东都洛阳,受到盛大欢迎,女皇武则天亲自出城迎接。他在长安组织人力翻译佛经,自己也亲自译经,直到79岁去世。为了纪念他译经的功绩,唐肃宗在埋葬他的地方建一座寺院“金光明寺”。

室利佛逝在7世纪以后的佛教传播中地位重要,是东南亚的佛教中心,是印度高僧的弘法地和中继站,也是中国僧人学习梵文、求法的中间站。

(三)广州

唐以前,广州一直是最大的对外贸易港口,尤其是唐朝时期,国势强盛, 海上贸易繁荣, 广州商船云集,“江中有婆罗门、波斯、昆仑等舶, 不知其数, 并载香药珍宝, 舶深六七丈。狮子国、 白蛮、赤蛮等往来居住,种类极多。”商路也是宗教传播之路,广州是海路佛教最早登陆点和传播地,是中外僧人弘法求法的登岸地和出发地。晋唐时期,经海路来华的外国僧人共53位,明确记载从广州上岸或离开者,共24位,占45%。一些未载明登陆地者,可能也多是从广州上岸。

最早来到广州的外国僧人是支彊梁接,他是大月氏人,于255年泛海到交州(时州治在番禺,即现在的广州),在广州译出《法华三昧经》。支彊梁接被认为是《法华经》的第一译,也是第一位从海路入华的中亚高僧。此后,外国来华高僧多泛舶而来,在广州登陆,除前文提到的数名高僧外,还有高僧昙摩耶舍是罽宾(今克什米尔)人,于东晋安帝隆安年间 (397-401)初泛海达广州,住白沙寺,有信徒85人,有信女张普明,“咨受佛法,耶舍为说《佛生缘起》,并为译出《差摩经》一卷”。5世纪初昙摩耶舍北上长安,译出《舍利弗阿毗昙》二十二卷。印度高僧金刚智先在南海诸国弘法,后“泛舶而来”,于719年到达广州,720年到达东都洛阳,后被迎至京师长安的慈恩寺等寺,开道场弘法,翻译佛经,共译经25部31卷。

有些外国高僧在广州不是匆匆过客,而是留下遗迹和影响。

求那跋陀罗,中天竺人,深崇佛法,博通三藏,崇尚大乘。他东来弘法,先到师子国,而后经沿海各国,“皆传送资供,既有缘东方,乃随舶汎海”。元嘉十二年 (435年) 至广州,后到京师,他翻译了《杂阿含经》《法鼓经》等佛经,徒众有七百多人。《高僧传》对其在广州的活动没有记载,但从其他史料,可知他在广州有不少遗迹。据《光孝寺志》,求那跋陀罗于420-422年到达广州,于制止寺建立祭坛,立碑曰:“后当有肉身菩萨于此受戒”,还在戒坛之畔,植菩提树一株。

竺法眷是天竺人,他于南朝宋明帝时(465-472)泛海至广州,与其他前往京师的外国僧人不同,他长居广州,翻译佛经,译出《海意经》《宝顶经》《无尽意经》等多卷佛经。

菩提达摩,南天竺人,527年经海路到达广州,他在广州的居留时间、从事活动,《续高僧传》都没有提及,只是详细记述了他在洛阳从事译经和弘法活动。但从广州本地史料,可见其与广州渊源颇深,《华林寺开山碑记》载,华林寺“旧称西来庵,地曰西来初地,萧梁大通元年,达摩尊者,自西域航海而来,登岸于此,故名。”说达摩在登岸之处建立西来寺,后世称此处为“西来初地”。但据《广州通志》,达摩初到广州驻王园寺。这些记载虽有矛盾之处,但还是表明菩提达摩确在广州登岸,并留下遗迹,“西来初地”象征着海路佛教的传播,更象征着广州在海路佛教传播中的重要地位。而达摩对中国佛教发展贡献甚巨,他被称为是禅宗始祖。

前文提到的天竺高僧真谛(拘那罗陀),546年应梁武帝邀请,经海路到中国弘法,先到广州,大约停留一年,之后北上,548年到达建康(南京),翻译佛经,第二年“侯景之乱”爆发,真谛为避难,辗转于苏、浙、赣,后进入福建梁安郡(今泉州地区),停留近四年,继续翻译、校对佛经。562年乘舶欲返国,但被风暴吹到广州,此后一直居住在广州南海,大部分时间在南海郡治居住,最终于569年在制旨寺圆寂。真谛在广州翻译多部佛经,有《唯识论》《摄大乘论》《俱舍论》等,他的主张不被陈朝接受,但在岭南却有影响,推动了岭南佛教的发展。他在广州南海培养了许多弟子,协助翻译佛经,后来真谛一派被称为“摄论师”,其摄论学传播开来。

不空是北印度人,幼年父母双亡,随叔父来中国,15岁师从金刚智,“洎登具戒,善解一切有部,谙异国书语。师之翻经,常令共译。”不空精通佛典,懂数种外语,协助金刚智翻译佛经。金刚智圆寂后,他前往印度取经,出发地是广州,候船之时,曾在广州法性寺(今光孝寺)开坛灌顶,弘传密法,“初至南海郡,采访使刘巨邻恳请灌顶,乃于法性寺相次度人百千万数”, 轰动一时,可见不空在广州的传法活动规模宏大,影响也巨大。

中国海路僧人也多从广州出发,通过海路到天竺求法,或从海路返回,经广州上岸。史载第一位海路返回广州登岸的僧人是法勇,他大约420年出发,经西域到天竺求法,学梵书梵语,“后于南天竺随商舶泛海达广州”,翻译其带回的《观世音受记经》。前文提到的僧人昙裕与广州也有渊源,535年他作为梁朝的使节到扶南国求取舍利,事毕海路到达广州,因病难以返回京师,遂上表梁武帝,请求留在广州,并请留部分舍利供奉于宝庄严寺,武帝允请,于是昙裕在寺内大殿前建舍利塔(即现在的六榕寺花塔)。同时扩建殿宇,使宝庄严寺成为名刹。而义净也以广州为海路求法的出发地和返回地。

(四)交州

交州的历史沿革比较复杂。本处论述的交州,只涉及交趾、爱州等北越部分,也就是越南的“北属时期”。交州地处华南与东南亚半岛地区的交接地带,它即是中国商人、僧人踏上海上丝绸路的出发地之一,也是外国商人和僧人进入中国的跳板;它位于中华文化的南方边陲,印度化宗教的北端,也是中华文化与印度化文化的交接地带,因而能在宗教传播中发挥特殊作用。

康僧会是连接交州与中国佛教传播的一位重要人物。他祖籍康居,世居天竺,父亲因经商移居交趾,十多岁时父母双亡而出家。他“笃至好学,明解三藏”,精通梵文和汉文,成为得道高僧。247年康僧会来到孙吴治下的首都建业(今南京),受到孙权重视,为他建造佛塔和佛寺,名为“建初寺”。康僧会在建业翻译佛经,如《吴品经》《六度集经》《杂譬喻经》,这些佛经是他从交趾带来的,此外,他也向其他高僧学习安世高所译的《安般守意经》,并协助陈慧注释此经。康僧会是“有史记载的第一个自南而北传播佛教的僧侣”。

交州也是不少外国僧人到中国弘法的入境港口或中转站。耆域是天竺人,他从海路到中国弘法,“自发天竺,至于扶南,经诸海滨,爰及交广”,与他同时到达交州的还有僧人丘陀罗,他们在交州建有法云、法雨、法雷和法电四所寺院。耆域于晋惠帝元康六年(296) 到达广州,306年至洛阳。“洛阳兵乱,辞还天竺”。

交州也是中国僧人海路西天求法的出发地。如晋代僧人于法兰少年出家,诵经修道,感叹中土佛教虽盛,但经义多有不足,“大法虽兴,道经多阙,若一闻圆教,夕死可好。”萌生到印度求法之心,来到交州,准备赴印,但在交州患病,最终病重不治,死于象林。其弟子于道邃与他同行,不幸也病逝于交州。唐朝僧人明远也是从交州登船赴印度求法,他经诃陵国、师子国,前往南印度,后不知所终。唐朝昙闰法师要到印度求法,南下交州,居住数年,受当地人敬仰,后附舶,欲往西印度,但在诃陵国北,“遇疾而终,年三十矣”。唐朝智弘律师和无行禅师结伴赴印度求法,他们先从合浦出海,但风向不顺,漂到上景,只好回到交州,在此地居住一年,再乘船到室利佛逝,到师子国,终到印度。

唐朝时期中原地区佛教兴盛,交州佛教也进一步发展,也有不少僧人前往印度求法。据《大唐西域求法高僧传》记载的交州僧人共有六位,他们都是经海路到南海诸国或印度求法。7世纪中叶,交州僧人木叉提婆由海路赴印度,卒于该地。交州僧人窥冲法师由海路到师子国,后到中印度,“善诵梵经,所在至处,恒编演唱之。”卒于王舍城,年仅三十许。还有慧琰法师,随师到诃罗国,遂留在该国。同属安南的爱州人(今越南清化)智行法师,“泛南海,诣西天”,经海路到达印度,50余岁卒于该地。爱州人大乘灯禅师幼时随父母经海路到杜和罗钵底国(即堕钵罗国),在此出家,后随唐朝使节郯绪到长安,在大慈恩寺玄奘处受具戒,他决心到印度求法,“遂持佛像,携经轮”,经海路先到师子国礼佛牙,过南印度,曾“遭贼破舶,仅身得存”,后与义净一起到中印度,后卒于俱尸城。

交州也是南海诸国与中国佛教交流的中继站。唐麟德年中,中国僧人会宁前往印度取经,先到诃陵国停留三年,与当地僧人释若那跋陀罗(华文名智贤)合作翻译《阿笈摩经》,译好后让弟子运期“奉表赍经,还至交府,驰驿京兆”,会宁继续西行印度。运期法师是交州人,在南海有十多年,“善昆仑音,颇知梵语”,协助会宁将所译经文带到交州后,又返回诃陵,后还俗,长居室利佛逝。

交州僧人也到中土求法。梁朝时,交州僧人释慧胜原在交趾仙游山寺,每日诵读《法华经》一遍,师从外国禅师达摩提婆学习。刘绘出守南海,“风闻遣请,携与同归,因住幽栖寺”,永明五年,移居钟山延贤精舍,“自少及老,心贞正焉。”另一位交州僧人道禅,早年出家,“立性方严,修身守戒,冰霜例德。乡族道俗咸贵其克己,而重其笃行。”听说竟陵王大开禅律,声名远扬,道禅受其吸引,在永明初年来到建业,住在钟山云居下寺,“听掇众部,偏以十诵知名,经略道化,僧尼信奉。都邑受其戒范者,数越千人,常听之众,众不盈百。” 这两位法师在交州已有较高的佛学修为,到中土继续修行。

中土佛教宗派也传入交州。580年,中国化的印度僧人灭喜(?-594)从广州到安南法云寺,译出总持经一卷,创立“灭喜禅宗派”,灭喜被认为是越南禅宗的始祖。7世纪惠能在广东创立禅宗南宗,对岭南佛教影响极大,9世纪初,传自惠能一系的广州高僧无言通(?-826),于820年从广州到越南仙游山(今越南北宁省仙游县)传授禅学,创立无言通禅派,面壁禅观,亦被称为“观壁派”。越南学者认为:“我越禅学自师(无言通)之始”。

交州因其地理位置,在佛教的中国传播中占有重要地位,正如冯承钧指出的:“南海一道亦为佛教输入之要途;南海之交趾犹之西域之于阗也。”而10世纪以前交州因为隶属中国,其佛教传播受中国影响更大,北传佛教在此时已打下根基。

三、南海区域在佛教传播中的地位

从中外高僧的弘法求法经历,可见南海区域是非常重要的落脚点和中继站,成为中国和印度高僧弘法、求法的场所之一,南海是联系中国与印度佛教交流的航道与桥梁。

南海区域能成为海路佛教的中继站,与海上丝绸之路密切相关。事实上,在交通不便的古代,很少人能够跨国长途迁徙,这样的人除了奉命出使的使节外,就只有长途贩物谋利的商人和弘法传教的僧人了,僧人只有依附骆驼商队或商船,才能解决交通工具和人身安全等问题,到达目的地。因此,商贸之路就是传教之路。而航线和港口的变迁,也决定了南海区域佛教落脚点和中继站的兴衰。

古代中国南海交通的主要港口是交州湾、广州、泉州和山东青州,除青州外,其他三港都位于南海北部。但唐以前,广州和交州是主要口岸,而泉州在宋以后才开始兴盛,因此,海路僧人出发、登陆点主要是广州,其次是交州,没有僧人从泉州登岸的记载。

扶南在佛教传播中的地位也与航线变化有关。6世纪以前,航海技术水平较低,船舶需要沿海岸而行,航线是从广州或交州乘船出发,行船五月,到达越南南部,再行四月,到达暹罗湾,再行十余日,到达克拉地峡,在此地上岸步行十余日,穿过克拉地峡,再乘船二个多月,就到达印度。而从印度到克拉地峡,亦有两条线路,一是经安达曼群岛和尼科巴群岛之间的航道,在马来半岛的达瓜巴附近靠岸;二是走更南边尼科巴群岛与亚齐顶端之间的航道,在吉打附近上岸。这条线路是6世纪以前中国与印度来往的主要航线,沿线国家主要是林邑、扶南、屈都乾、顿逊、丹丹、狼牙修等国,扶南的俄厄港位于暹罗湾与南海的中转地,是各国商人等待季风转换的聚集地,因而是南海地区最重要的港口,也是海路僧人的落脚点和中继站,多位印度高僧到扶南弘法,南朝与扶南也有密切的佛教交流。

7世纪以后,航海技术有所提高,船舶不再沿海岸而行,可从广州出发,顺风20天左右可直达室利佛逝,经马六甲海峡,前往天竺和师子国。义净在其所译《根本说一切有部百一羯磨》中有一条注,详细列出从印度到中国的航海路线:“(耽康立底国)即是升舶入海归唐之处,从斯两月泛舶东南,到羯荼国,此属佛逝。舶到之时,正当二月。若向师子洲(师子国),西南进舶,传有七百驿。停止至冬,泛舶南上,一月许到末罗游洲,今为佛逝多国矣。亦以正二月而达,停止夏半,泛泊北行,可一月余,使达广府,经停向当年半矣。”马六甲海峡成为海上丝绸之路的必经之地,室利佛逝也成为更多海路僧人落脚点和中继站,中国海路僧人多在室利佛逝停留。

南海区域在佛教传播的中继站地位,使其成为当地的佛教小中心,广州、交州、扶南和室利佛逝都起到这样的作用,汤用彤认为广州是佛教传播重镇:“其在南朝,与天竺交通,多由海程。……取道海上则常经广州。广州在南朝,亦为佛法重镇也。”冯承钧认为在佛教海路东传史上,扶南的地位,犹如西域的于阗、龟兹,交州的地位如于阗。

但与印度和中国中原这样的佛教大中心相比,南海区域处于佛教传播的边缘。大部分西僧弘法是以中国的京师为目标,他们在南海诸国和广州停留一下,就北上京师——建康或长安、洛阳。大部分中僧求法是以印度为目的地,他们在广州和南海诸国停留一下,向西而去。正如何方耀指出的,广州“地处岭海交通要冲,为西来梵僧来华弘法之要站,故佛教之传入时间亦较早。然而,无论是西僧东来,抑或华僧西行,多以此为驿站或出入港,西僧泛海至广州,虽也曾在此译经传法,但大多以北上长安或南京等政治、文化中心为最后目的;华僧西行求法,多在此停留,等待冬季季风扬帆西去。”

南海区域在佛教传播中的小中心、大边缘的地位,一方面,决定了包括佛教在内的宗教有更多的发展空间,另一方面,佛教传播也受到大中心的影响。古代南海区域是多宗教并存,南海诸国除本土信仰外,还有外来的印度教和佛教,广州除民间信仰外,还有道教、佛教、印度教、伊斯兰教、景教等。某个宗教的兴盛与否,除受商路的影响外,更受到王权的影响。在南海诸国,印度这个大中心有较强的影响,印度教(包括湿婆派、毗湿奴派)和佛教(包括大乘、小乘教派)并存,至于哪一派占优势,则取决于国王所好。而在广州和交州,其宗教发展也受到中国中原这个大中心的影响,从大的方面来说,佛教因为受到一些皇帝的认可,相比其他外来宗教——印度教、伊斯兰教、景教,得到更多发展空间和机会,从佛教来说,中国信奉大乘佛教,尽管海路僧人传入和翻译了大量小乘经典,但广州和交州也是信奉大乘佛教。同时,广州的边缘位置,也使其佛教有更多发展空间,前文所说的真谛“摄论”,不被陈朝接受,但在岭南却有影响。禅宗能够发源于广东,亦得益于海路佛教,禅宗始祖就是天竺僧人菩提达摩,禅宗六祖惠能长期在广东求法弘法。

两大文明古国在佛教传播中的地位不同,印度是佛教的输出地,中国是输入地,而南海区域既是佛教传播的输入地,也是中继站,南海区域是中外僧人弘法求法的落脚点和出发、返回点,在海路佛教传播中发挥重要作用。海路僧人通过南海,不仅串连起南海区域的佛教传播,也串连起印度与中国的佛教联系。

范若兰,中山大学国际关系学院、东南亚研究所教授。

(本文经作者授权发布,原载《海交史研究》2020年第3期,注释从略,引用请参考原文。)