在17-19世纪即清代康熙朝至光绪朝士大夫之间,刊绘和观览《大清万年一统天下全图》系列舆图颇为盛行,许多版本都遗存至今。收藏机构和学人们大都已据各版的名称与识文、清朝内陆与边疆政区的变动判断其年代、梳理其系统,并以之阐明清代疆域图的绘制及其知识。但大多没有仔细分析其中南海(包括南海诸国、南海诸岛、南海航路)的知识来源。研究南海诸岛历史的学者尽管已经引用《大清万年一统天下全图》的诸多版本彰显当时中国知识阶层的南海诸岛知识及清朝对南海的管辖主权,但基本只是简单枚举,并未深入观察其知识流变。在《大清万年一统天下全图》系列舆图中,南海诸国与南海诸岛的绘制以雍正三年(1725)汪日昂重订的《大清一统天下全图》为分界点,呈现前后截然不同的情势。故本文不揣浅陋,尝试通过讨论汪日昂《大清一统天下全图》的刊绘脉络与知识源流,勾画17-18世纪中国南海知识生成、传递的多元面相。

一、汪日昂《大清一统天下全图》刊绘脉络

一统舆图,余所见者有五本:一为阎中书咏所刊,一为黄梨洲先生所定、其孙证孙刊之于泰安;一为新安汪户部日昂本,一为山阳阮太史学濬重订阎中书本,又有湖南藩库所藏本,不知何人所刊。凡此五本虽有小异,然大约梨洲本,其权舆也。其误处不少,惜未有能取武英殿开方铜板图一订正之。

这段话出自盛百二(字秦川,浙江秀水人)乾隆三十四年(1769)刊刻的《柚堂笔谈》。盛百二是乾隆二十一年(1756)举人,官至淄川县知县,著有《尚书释天》六卷。他见到的五种“一统舆图”除不知何人所刊的湖南布政司藩库藏本外,其余四种分别是康熙五十三年(1714)阎咏(字复申,山西太原人)所刊《大清一统天下全图》,乾隆三十二年(1767)黄千人(字证孙,浙江余姚人,1694-1771)所绘《大清万年一统天下全图》,雍正三年(1725)汪日昂(字希赵,江南休宁人)所刻《大清一统天下全图》及雍正年间阮学濬(字澂园,江南山阳人)重订阎咏《大清一统天下全图》。

阎咏所刊《大清一统天下全图》据1936年出版的《清内务府造办处舆图房图目初编》载:

大清一统天下全图景印纸本,纵1.1公尺,横同。图之右下角注:“康熙五十三年甲午四月既望太原阎咏复申图并识”。

《清内务府造办处舆图房图目初编》是1936年北平故宫博物院文献馆整理原存造办处舆图房的舆图,参照乾隆二十五、二十六年造办处受命清理舆图房所得的《萝图荟萃》旧目,“先将留平部分编目”而成。但将《萝图荟萃》与之比对,发现《萝图荟萃》中并无《大清一统天下全图》,亦不见此图录于乾隆六十年(1795)整理舆图房新收舆图的《造办处舆图房图目续》,可见《大清一统天下全图》当是乾隆朝以后所收。1960年代,中国第一历史档案馆归并整理原舆图房舆图及当时收集到的清宫其他各类舆图,编制《内务府舆图目录》二册。秦国经先生等将该目录同《萝图荟萃》及历朝舆图房清档目录逐条核对,发现舆图房所藏的2548件珍贵舆图大多被保存下来,其中就有《大清一统天下全图》。

早在1930年代,福克斯(Walter Fuchs)就曾观览、研究过当时北平故宫博物院文献馆收藏的阎咏《大清一统天下全图》,并将其制成论文插图。该图右下角题识末尾写道:“康熙五十三年甲午四月既望太原阎咏复申图并识。男学机心织校字。”它显系原清宫所藏、今存中国第一历史档案馆的《大清一统天下全图》无疑。阎咏在题识中对其所据底本和绘图过程有所说明:

余姚黄黎洲先生旧有舆图,较他本为善。而蒙古四十九旗屏藩口外与目前府、州、县、卫、所改置分并之处,及红苗、八排、打箭炉之开辟,并哈密、喀尔喀、西套、西海厄鲁特、俄罗斯、达赖喇嘛、西洋荷兰诸国暨河道、海口新制,皆未订补。咏幼奉先征君指示,近承乏各馆收掌、纂修,谨按《典训》《方略》《会典》《一统志》诸书,又与同里杨编修禹江共参酌之,绘为全图,以志圣代大一统之盛。

阎咏是清初著名学者阎若璩(字百诗,1638-1704,山西太原人)的长子。阎若璩祖籍山西,侨居淮安府山阳县,“生平长于考证”。他不仅以《尚书古文疏证》名世,“殚精经学,佐以史籍”,而且“于地理尤精审,凡山川形势、州郡沿革瞭如指掌”。康熙二十五年,礼部尚书徐乾学(字原一,江南昆山人,1631-1694)充任一统志馆、会典馆、明史馆三馆总裁,阎若璩受邀入局纂修。二十八年,徐乾学罢官返乡。次年归家,开局洞庭东山纂辑《一统志》,仍延请阎与精擅地理之学的胡渭(字朏明,浙江德清人,1633-1714)、顾祖禹(字瑞五,南直隶常州人,1631-1692)等分纂。由此可见,阎若璩舆地之学的造诣已深为时人所推重。“咏幼奉先征君指示”指的当是阎咏自幼就随其父学习舆地之学。

阎咏克绍家学,又富文学,中康熙己丑(四十八年,1709)科进士,任中书舍人。中书舍人为内阁中书科官员,亦称内阁中书,顺治初置,“职专缮写册宝诰敕等事”。康熙朝例开实录馆、圣训馆、玉牒馆等,常开国史馆、方略馆、上谕馆和特开会典馆、明史馆、一统志馆等纂修史籍。中书舍人常充诸馆所修史籍的誊录、收掌等职。康熙四十七年(1708)修成的《亲征平定朔漠方略》,在“汉文誊录”的名录下便有“内阁中书臣阎咏”。“近承乏各馆收掌、纂修”当指其承充某些史馆的收掌和纂修。但诚如后文引证的汪日昂《大清一统天下全图》识文所显示,阎咏只做到中书舍人,并未升任纂修,此处多少有些自夸。不过,正因为拥有乃父的学术资源和自身出入史馆的经历,他能够见到《典训》《方略》《会典》《一统志》等纂而未成或已成编的国家典志。

阎咏最后能绘成《大清一统天下全图》,还要得益于杨开沅(字用九,江南山阳人)的帮助,“与同里杨编修禹江共参酌之”。杨开沅,号禹江,同阎氏父子相若,祖籍山西,世居山阳县,康熙四十二年(1703)进士,官翰林编修,故被阎咏称为“同里杨编修禹江”。“余姚黄黎洲先生旧有舆图”是指康熙十二年(1673)黄宗羲(字太冲,浙江余姚人,1610-1695)刊刻的地图。杨开沅不仅是阎咏的同里,而且同属黄宗羲学问一脉,杨是黄宗羲的及门弟子,阎父若璩则被黄许纳门墙。杨开沅亦精通舆地,并得益于阎若璩。故能与阎咏共同参酌黄宗羲地图,改绘成《大清一统天下全图》。

黄宗羲地图今已不可见,但在康乾时期颇流行于士大夫之间。康熙年间,据其改绘的除阎咏《大清一统天下全图》外,似乎还有二十六年(1687)后绘制的《中国地图》(图2)和六十一年(1722)吕抚(字安世,浙江新昌人,?-1742)校绘的《三才一贯图》之《大清万年一统天下全图》。不过,据笔者考证,吕抚虽然参考过黄宗羲地图,但实际仍以罗洪先(字达夫,江西吉水人,1504-1564)嘉靖三十三至三十四年(1554-1555)完稿的《广舆图》之《舆图总图》为底本,采用“每方五百里,止载府州,不书县”的计里画方绘法。《中国地图》最接近黄宗羲地图原貌,在绘法上基本采用“每方百里,下及县、卫”的计里画方法,糅合扬子器跋《舆地图》山水画法;在内容上则是将《广舆图》中的各省舆图和《九边舆图》《海运图》《黄河图》《东南海夷图》《西南海夷图》《西域图》《朔漠图》等拼合而成。它亦未绘出“蒙古四十九旗屏藩口外……及红苗、八排、打箭炉之开辟,并哈密、喀尔喀、西套、西海厄鲁特、俄罗斯、达赖喇嘛、西洋荷兰诸国暨河道、海口新制”,所绘南海中的“长沙”和两个“石塘”与“婆利”“干陀利”“三万六十屿”也明显依循《广舆图》之《东南海夷图》的绘法。因此,黄宗羲地图很可能还是袭用《广舆图》的旧南海知识,并未吸收17世纪新的南海知识。

阎咏《大清一统天下全图》大体沿袭这一知识传统,绘出“婆利”“干陀利”等南海诸国,但订补了“西洋荷兰诸国暨河道、海口新制”。康熙二十一年(1682),阎若璩客游福建,见到荷兰国人。他将所见荷兰人服饰写入《尚书古文疏证》卷五上。阎咏在任中书舍人期间曾尝试刊刻《尚书古文疏证》,惜未果。这或许是阎咏特别注意荷兰国,在《大清一统天下全图》中增绘的原因之一。不过,他并未关注南海诸岛,其《大清一统天下全图》连“长沙”都不见踪迹。

阎咏《大清一统天下全图》行世后,流传也颇广。如吕抚似乎就耳闻过,结合《三才一贯图》中《历代帝王图》之“大清皇帝万万世”,将其所绘之图名为《大清万年一统天下全图》。阎的好友傅泽洪(字育甫)对其所绘之金沙江也颇为赞许,在雍正三年(1725)成书的《行水金鉴》中辨析“金沙江”时专门引述:

吾友阎中书咏刊《大清一统天下全图》。据云“本之《政治典训》《方略》《会典》《一统志》诸书”,其山川位置自无苟且。

傅泽洪显然非常熟识阎咏《大清一统天下全图》。从前文所引盛百二的见闻可知,阮学濬(字澂园,江南山阳人)曾重订阎咏《大清一统天下全图》。阮学濬,雍正十一年(1733)中进士,乾隆元年(1736)任翰林编修,乾隆七年(1742)充贵州省乡试主考官,后因事谪居吴中。因其曾任翰林编修,故盛二百称其为“太史”。阮学濬是淮安山阳人,恰与共同参酌绘制阎图的翰林前辈杨开沅同里。阮学濬得获并重订阎咏的《大清一统天下全图》,不仅是《大清一统天下全图》的流行,而且还可能是得益于其身处的乡里士人知识网络和全国的知识中心翰林院。其重订本当在雍正、乾隆之际,惜今无遗存,也未见诸其他记载,无法窥其一二。雍正朝另一重要改绘本便是汪日昂《大清一统天下全图》,后文再叙。

乾隆朝以后,阎图仍有流传。清宫内务府造办处舆图房所收、今中国第一档案馆所藏便是明证,但行世者日少。张穆(字石舟,山西平定人,1808-1849)在道光二十六年(1846)完成的《阎潜丘先生年谱》中“(长咏)纂修天下全图一幅”下就无奈地注明“案:图未见”。之所以如此,相当部分原因是乾隆三十二年(1767)黄千人刊刻的《大清万年一统天下全图》确立起新的一统图典范。

黄千人《大清万年一统天下全图》集此前几种一统舆图之大成。其名当采自吕抚的《三才一贯图》之《大清万年一统天下全图》,此后的天下舆图大都会冠以“大清万年一统”之名。其依据底图和增绘内容则在乾隆三十二年初刻本、后刻本《大清万年一统天下全图》的题识中有所陈述:

康熙癸丑,先祖黎洲公旧有舆图之刻,其间山川、疆索(原刻讹为“棠”)、都邑、封圻靡不绮分绣错,方位井然。顾其时,台湾、定海未入版图,而蒙古四十九旗之屏藩,红苗、八排、打箭炉之开辟,哈密、喀尔喀、西套、西海诸地及河道、海口新制犹阙焉。

既自圣化日昭,凡夫升州为府、改土归流、厅县之分建、卫所之裁并,声教益隆,规制益善。近更安西等处扩地二万余里,悉置郡县。千人不揣固陋,详加增辑,敬付开雕,用彰我盛朝大一统之治,且亦踵成祖志云尔……塞徼荒远莫考,海屿(原刻讹为“与”)风汛不时,仅载方向,难以里至计。鲜见寡闻,恐多舛漏,幸海内博(原刻讹为“博博”)雅君子厘正(原刻讹为“工”)为望也。乾隆三十二年岁次丁亥,清和月吉,余姚黄千人证孙氏重订。

黄千人系黄宗羲子黄百家之次子,监生,考授州同,乾隆二十五年(1760)借补山东泰安县丞,乾隆三十三年(1768)受代而归,三十六年(1771)卒。他工诗能文,先后撰有《餐秀集》《希希集》《岱游草》《宁野堂诗草》《竹浦稼翁词》,乾隆二十五年泰安县丞上任伊始即参校厘正《泰安府志》。黄千人以辑校乃祖黄宗羲遗稿为己任,乾隆二十六年(1761)重校黄宗羲晚年所作尚未编定的《病榻集》,刊刻《南雷文定五集》三卷,适值黄千人任泰安县丞的第二年。而据前文摘引盛百二的谈论,黄千人重订黄宗羲地图“刊之于泰安”,时乾隆三十二年四月(“清和月”),正是其离任泰安县丞的前一年。

“先祖黎洲公旧有舆图之刻”自然是黄千人的重要参考。但是否就是其底图呢?稍加观览其后文指正乃祖地图缺憾之语“顾其时,台湾、定海未入版图,而蒙古四十九旗之屏藩,红苗、八排、打箭炉之开辟,哈密、喀尔喀、西套、西海诸地及河道、海口新制犹阙焉”发现,这完全脱胎于阎咏《大清一统天下全图》题识所表。因此,黄千人肯定见过阎咏的《大清一统天下全图》。既然阎咏以黄宗羲为底本订补了诸多陆疆和海域的新知,黄千人又完全接受,他当不至于因尊崇乃祖而选择已经过时的黄宗羲地图作为底本。

那么,阎咏《大清一统天下全图》是否就是其底图呢?答案也是否定的。与阎咏《大清一统天下全图》没有绘出南海诸岛形成鲜明对照的是,黄千人《大清万年一统天下全图》不仅以“南澳气”“干豆”“万里长沙”“万里石塘”分绘南海诸岛,而且在沙洲环绕的环状岛礁“南澳气”下注明“水至此趋下不回,船不敢近”之语。其所绘的南海诸国亦非“婆利”“干陀利”,而是“吕宋”“大泥”“旧港”“咖(口留)吧”等。海上的欧洲诸国也不只是“荷兰”,还增绘了“英圭黎”“干丝腊”“和兰西”等国。黄千人《大清万年一统天下全图》呈现一整套崭新的南海知识。这套新知识在其后的《大清万年一统天下全图》系列舆图中都得到相当彻底的贯彻。可以说,它构成乾嘉以降清朝士大夫南海知识的重要组成部分。黄千人所用的底图既非黄宗羲地图,亦非阎咏《大清一统天下全图》,究竟是何种地图呢?答案正是阎咏《大清一统天下全图》的雍正朝重要改本,本文要重点讨论的雍正三年(1725)汪日昂《大清一统天下全图》。

汪日昂《大清一统天下全图》目前仅见于韩国首尔大学奎章阁图书馆。该图为手绘彩图,尺寸138×117cm。右小角镌有汪日昂的识文:

粤稽禹步,仰溯成平,西被东渐,朔南攸暨,固已功昭罔外矣。昔中翰阎复申先生刻《一统全图》,行于海内。悬诸座右,满目河山,瞭如指掌。今圣天子御极以来,至德神功,弥纶六合,每于要地,锡号画疆,版章之盛,超于千古。日昂(图中书写为“昴”)承乏户曹,躬逢熙泰,自公之暇,每见旧图而惜其未备,爰于添置之所,按其疆界,补入新名。其省从……一仍其旧。而于新设之府州县,则另添入字面,以昭四表光被之象。其分设县治,仍与凡例同符。付之剞劂,俾志在游览者同申其瞻玩。交庆皇舆之大迈于禹迹,诚万世承平之极致也。雍正三年乙巳嘉平上浣,海阳汪日昂(图中书写为“昴”)识。

“嘉平”即腊月,这篇识文当写于雍正三年十二月上旬。汪日昂在识文中书写为“昴”,石冰洁比对史料后因无法断定“汪日昴”是否为“汪日昂”的误刻,故暂据落款以“汪日昴”名之。不过,中国第一历史档案馆藏宫中全宗雍正履历折明载:

臣汪日昂,江南徽州府休宁县人,年四十七岁。由岁贡于康熙五十一年三月内遵请旨补足等事例,在户部捐兵马司副指挥用。康熙五十五年八月,选授北城副指挥,历俸三年零七日。任内获选,议叙加六级。康熙五十八年,遵奏闻具呈事例,在户部以现任副指挥捐升员外郎。康熙六十一年三月,分选授户部四川司员外郎。本年十月四月十三日到任,连闰历俸二年七个月零七日,今升兵部职方司郎中缺。

这份履历折虽由书手抄写,但事关汪日昂的身家性命,应书当为其正名。履历折中自称“江南徽州府休宁县人”,海阳为休宁县治所在,同识文所称“海阳汪日昂”若合符节。汪日昂在康熙五十一年(1712)三月,由岁贡“遵请旨补足等事例在户部捐兵马司副指挥用”,此后一直在户部当差,康熙六十一年(1722)四月十三日到任户部四川司员外郎,“连闰历俸二年七个月零七日,今升兵部职方司郎中缺”,即雍正二年(1724)十月十九日升兵部职方司郎中。兵部职方司的工作之一便是整理舆图和档案。他很可能在兵部职方司任上有机会得睹朝廷库藏的舆图和档案资料,以资增补。汪日昂在识文中自道“承乏户曹”,《(道光)休宁县志》提及“汪日昂,字希赵,西门人,户部广东司郎中”,因此他很可能在雍正三年底已回到户部,担任户部广东司郎中。或许如石冰洁所推测,他掌核广东钱粮奏销,“对于广东的地理位置与地情应比其他官员更为了解,对于海洋以及海上航道的重要性也理应更为关注和敏感”。

“中翰”为内阁中书之别称,前文即由此判断阎咏最后所任仍只是中书舍人。汪日昂对阎咏的《大清一统天下全图》颇为推崇,但惋惜其没有反映雍正朝政区的变动,便在旧图上“于添置之所,按其疆界,补入新名”“于新设之府州县,则另添入字面”。显而易见,他是以阎咏《大清一统天下全图》为底本改绘而成。

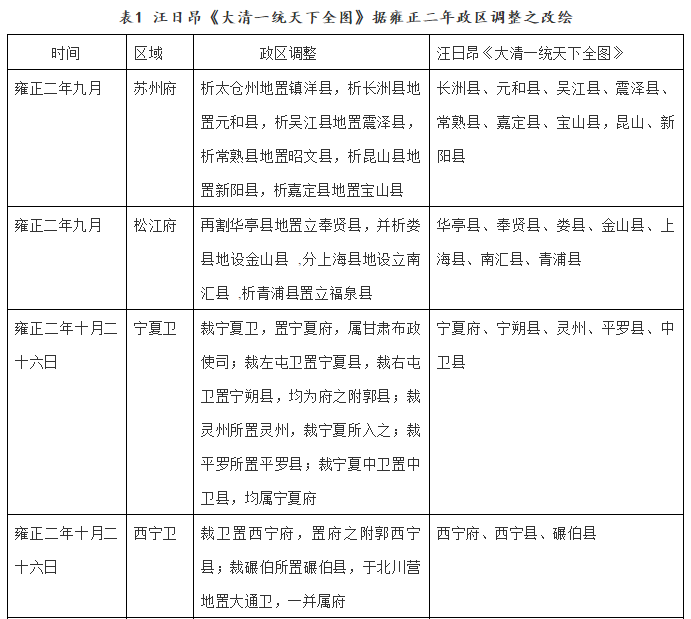

返诸汪图,发现“添置之所”“新设之府州县”的改绘主要围绕雍正二年政区调整的重点——江南苏、松二府诸县一析为二,甘肃宁夏、西宁、凉州、肃州诸卫裁置府县——展开(见表1)。苏、松二府新设诸县添入新名,甘肃宁夏、西宁、凉州、肃州诸卫则主要是更换图例。当然,汪日昂还对阎图绘成的康熙五十三年(1714)之后的变动进行了些许修订。如康熙五十七年(1718)置柳沟、靖逆二直隶厅,雍正二年柳沟直隶厅裁撤,故只标出靖逆直隶厅;康熙五十九年(1720)岳池县复置,亦在大致方位添入县名与图例。

有意思的是,汪在图例上“一仍其旧”,以致其改绘之处遗下诸多阎图的痕迹。如裁卫置县,汪基本都将标识卫的图例□改为标识县的○,但山丹县却仍袭用卫时的图例。又如熙朝末年雍朝初年大量新设、改设直隶厅,阎图没有相关的图例,汪图只得沿用卫的图例标识厅。当然,汪日昂的重订工作不只是在变动的政区上添入新名和更改图例,还依据南海知识重新绘制南海诸岛、诸国地图。

二、汪日昂《大清一统天下全图》的南海知识及其源流

汪日昂《大清一统天下全图》重绘的南海知识无论在南海诸国还是南海诸岛上,都有非常充分的呈现。汪图绘出28个南海番国,包括“广南”“占城”“柬埔寨”“暹罗”“大泥”“六坤”“斜仔”“彭亨”“柔佛”“麻六甲”“旧港”“丁机宜”“万丹”“哑齐”“下港”“咖留吧”“宋圭朥(讹作“勝”)”“思吉港”“巫来由”“池闷”“马神”“速巫”“米六合”“蚊蛟虱”“吕宋”“网巾礁脑”“苏禄”“文莱”。

为完整绘出南海诸国但又不至影响大清一统天下的中心位置,该图大概以中南半岛与马来半岛的“暹罗”“大泥”“六坤”一线为中间点,其东部从“安南”至“暹罗”的部分大约沿顺时针90度斜摆,其南部从“地盘山”以下则沿逆时针90度横折,导致中南半岛的濒海地域、马来半岛的南段和巽他群岛发生偏移。如果照式将其复位,会惊奇地发现汪图所绘的南海诸国同其实际位置大体一致。因此,汪日昂选用的南海地图的底本应当是相当精确而翔实的。

不仅如此,汪日昂还标注了其中17国的来历、旧名或别名,如“广南,本安南地……”“占城,即林邑,古越裳氏之界”“柬埔寨,即真(讹作“占”)腊”“暹罗国,即古赤土”“大泥,即渤泥”“彭亨(讹作“亭”),即彭坑”“柔佛,一名乌丁樵林”“麻六甲,即满(讹作“蒲”)剌加”“旧港,即三佛齐故址”“哑齐,即苏门答剌”“下港,古阇婆,元爪哇”“巫来由,一名白头番”“池闷,即吉里地闷”“马神,古称文狼”“文莱,即(婆)罗国”,“吕宋”和“咖 吧”更分别直指“今为干系腊所属之国,一名敏林腊”“系荷兰互市之地,亦称红毛”。

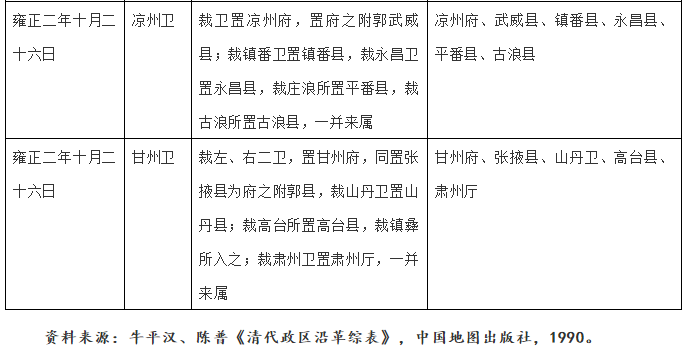

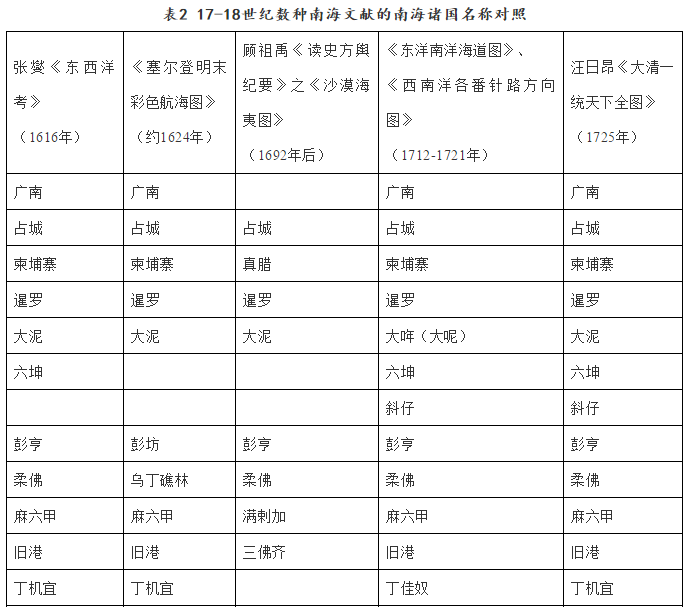

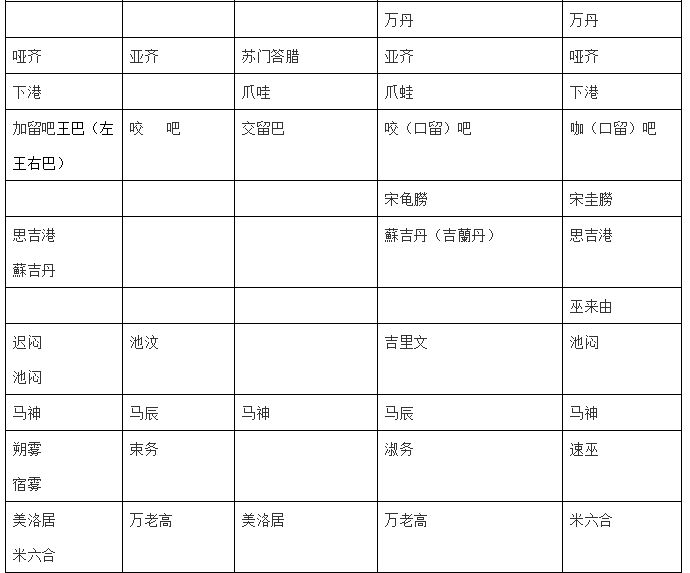

稍检这些注文,可清楚看到“广南”“占城”“柬埔寨”“暹罗”“大泥”“彭亨”“柔佛”“麻六甲”“旧港”“哑齐”“下港”“马神”“文莱”13国的名实都来自《东西洋考》,“吕宋”条中前半句“今为干系腊所属之国”亦然。没有注文的“六坤”“思吉港”“苏禄”“丁机宜”4国也是《东西洋考》中书写的正式名称。显而易见,汪日昂重点参考《东西洋考》,以标注南海诸国的地名与文字。考虑到张燮编订《东西洋考》的笔法,“舶人旧有航海针经,皆俚俗未易辨说;余为稍译而文之。其有故实可书者,为铺饰之”,汪选择这一更能代表士人文化的航海文献订正、注解南海诸国的国名、地名也就不足为奇了。不过《东西洋考》所载《东西海洋诸夷国图》与之相比实有云泥之别,其所据底图当另有出处。

汪图所绘的南海诸国还有10个国名不同于《东西洋考》的写法或称谓。标有注文的2个,一是“池闷”,《东西洋考》正书为“迟闷”,但在卷九《舟师考》“西洋针路”中亦有“池闷(即吉里地闷)”之语。一是“咖留吧”,《东西洋考》正书为“加留王巴(左王右巴)”,不过在卷九《舟师考》“西洋针路”中也有“再进入为咖留吧”的记载。《东西洋考》中的针路本就是张燮搜集整理“舶人旧有航海针经”而成,“池闷”“咖留吧”当是舶人所书的俗名。这在“米六合”的称谓上表现得更为直白:“绍武淡水港(此处大山凡四,进入即美洛居,舶人称米六合)。”

在这3个国名上,汪日昂并未遵从张燮的意见,反而更偏好舶人的俗名。剩下的7个国名的写法则没有在《东西洋考》出现过。“网巾礁脑”,《东西洋考》作“网巾礁老”“魍根礁老”。此种写法较早见诸顾祖禹康熙三十一年(1692)前成书的《读史方舆纪要》之《沙漠海夷图》,不过《沙漠海夷图》应在康熙三十一年之后。“万丹”,不见诸《东西洋考》和《读史方舆纪要》之《沙漠海夷图》,较早载诸17世纪上半叶成书的《顺风相送》,最接近汪日昂绘刻时代的是康熙五十一年(1712)至六十年(1721)之间福建水师提督施世骠(字文秉,福建晋江人,1667-1721)向朝廷进呈的《东洋南洋海道图》及以之为底本绘制、由其上司闽浙总督觉罗满保(字凫山,满洲正黄旗人,?-1725)进呈的《西南洋各番针路方向图》。《读史方舆纪要》之《沙漠海夷图》与《东洋南洋海道图》《西南洋各番针路方向图》都是以欧洲测绘的南海地图为底本,绘制的南海诸国位置皆相当精确。但就标绘的南海的名称而言,《东洋南洋海道图》《西南洋各番针路方向图》要比《读史方舆纪要》之《沙漠海夷图》和其他几种都丰富许多(见表2)。后文将要讨论的东洋、南洋航路和南海诸岛的地名更是如此。职是之故,《东洋南洋海道图》或《西南洋各番针路方向图》极有可能就是汪日昂绘制《大清一统天下全图》南海诸国的底图。

最值得注意的是,《东洋南洋海道图》《西南洋各番针路方向图》是较早绘出“斜仔”“宋龟朥”的舆图文献。“斜仔”写法相同,“宋龟朥”显然就是“宋圭朥”。汪日昂或许嫌“龟”字太俗,便擅改为同音的“圭”。这种擅改在《东西洋考》没有出现过的“速巫”和“蚊蛟虱”上就犯下错误。“速巫”,今菲律宾宿务岛(Is.Cebu),《东西洋考》作“朔务”,“俗名宿务”,《塞尔登明末彩色航海图》(“the Selden Map of China”)作“束务”,《东洋南洋海道图》《西南洋各番针路方向图》作“淑务”。“蚊蛟虱”,今印度尼西亚苏拉威岛西南端的望加锡(Macassar),《塞尔登明末彩色航海图》作“傍伽虱”,《东洋南洋海道图》《西南洋各番针路方向图》作“芒加虱”。可汪图将“速巫”放入南洋航线,“蚊蛟虱”绘入东洋航线,同实际情况南辕北辙。这便牵涉到汪图标绘南海诸国的第二点突出之处:较形象绘出自福建前往南海诸国的航线。

更具体的说,是“厦门”经“澎湖”“将军澳”与“南澳气”之间海域、“打狗子山”与“沙马崎头”,来往“吕宋”“网巾礁脑”“苏禄”“文莱”“蚊蛟虱”的东洋航路,以及“铜山”经“南澳”与“南澳气”之间海域、“七洲洋”“大洲头”“万里石塘”,在“外罗山”分四路的南洋航路。四条南洋航路:一条直达“安南”;一条依次分达“广南”“顺化港”“占城”“浦梅”“毛蟹洲”“柬埔寨”;一条径往“浦梅”“毛蟹洲”“柬埔寨”;一条经“玳瑁洲”“鸭洲”“大昆仑”“小昆仑”。第四条在“大昆仑”“小昆仑”又分两路:一路经“大真屿”“小真屿”“笔架山”达“暹罗”,或经“笔架山”至“大泥”“六坤、“斜仔”;一路经“彭亨”外的“地盘山”,分抵“柔佛”“麻六甲”“旧港”“丁机宜”“万丹”“哑齐”“下港”“咖 吧”“宋圭朥”“思吉港”“池闷”“马神”“速巫”,并由此至“西洋诸国”。

尽管汪日昂擅改“速巫”“蚊蛟虱”与实际有差池,但其所绘航路大体无误。以东洋航路来说。福建来往“吕宋”“网巾礁脑”“苏禄”“文莱”的东洋航路在明中后期已经成熟。《东西洋考》详细记录自“太武山”出发,经“澎湖屿”“沙马头澳”至“吕宋国”,再由“吕宋国”入“磨荖央港”“以宁港”“高药港”,又从“以宁港”入“屋党港”,经“交溢”分抵“魍根礁老港”“千子智港”“绍武淡水港”“苏禄国”,以及从“吕蓬”达“文莱国”的针路。《塞尔登明末彩色航海图》也明确绘出“泉州”经“澎湖”“南澳气”海域至“吕宋王城”,再分达“束务”“福堂”“马军礁老”“苏禄”“万老高”“文莱”的针路。不过当时始发港并不在厦门,正如《东西洋考》和《塞尔登明末彩色航海图》分别标为“太武山”“泉州”,《顺风相送》书为“太武”“(泉州)长枝头”,《指南正法》则录为“大担”“浯屿”。不过,《东西洋考》卷九《舟师考》中已出现“中左所,一名厦门”。

康熙二十三年(1684)统一台湾、开放海禁后,厦门至吕宋等地的东洋贸易重新活跃。厦门更是成为主要的始发港。《东洋南洋海道图》更细致绘出厦门经“澎湖”“气”海域“表头”至“吕宋”,再由“吕宋”分达“苏禄”“淑务”“文来”的航路,亦注明“往吕宋从此也:用丙午针一百四十四更取圭屿入吕宋港”“往苏禄从此路:庚酉五十四更取苏禄港”“往淑务从此路:巽巳针四十五更取淑务港”“往文来从此路:坤未针一百五十更取文来港”等文字。

稍加比较上述各航海文献中的东洋航路,唯有《东西洋考》弗载“宿务”而又有“吕宋”“网巾礁脑”“苏禄”“文莱”。因此,汪日昂是根据《东洋南洋海道图》以厦门为出发点、绘出“气”的新针路图,结合《东西洋考》的标准绘制东洋航路的。

南洋航路亦复如是,航线与沿路航标、港口名称大都基本参照《东西洋考》。如“大小真屿”,《东西洋考》书为“真屿”“假屿”,《顺风相送》作“真屿”“假屿”和“真糍”“假真糍山”,《塞尔登明末彩色航海图》作“真、(假)慈”,《指南正法》作“真糍山、假糍山”,《东洋南洋海道图》作“真薯、假薯”。始发点“铜山”,更是只在《东西洋考》卷九之“西洋针路”第二站“大小柑橘屿”中载有“内是铜山所”。稍稍溢出《东西洋考》者,“浦梅”不可考,“鸭洲”为汪图首见,稍晚陈伦炯(字次安,福建同安人,1687-1747)的《海国闻见录》有载;“斜仔”“万丹”“咬(口留)吧”“宋圭(龟)朥”则都见诸《东洋南洋海道图》,“大洲头”亦仅在《东洋南洋海道图》标出,书为“大州”。

结合上文对汪图南海诸国知识的分析来看,《东西洋考》一书和《东洋南洋海道图》一图毫无疑问是汪日昂重绘南海诸国的主要资料。尤其是后者很可能就是其重绘南海诸国的底图。这在南海诸岛的重绘上表现得更加鲜明。

汪图重绘的南海诸岛及其附近海域,包括“南澳气”“万里长沙”“万里石塘”和“干豆”“喽古城”。“南澳气”是17世纪福建濒海人群对东沙岛的称呼,构成17世纪中国南海新知识的重要一环。《塞尔登明末彩色航海图》较早完整绘出环括“南澳气”“万里长沙”“万里石塘”的南海诸岛。《东洋南洋海道图》结合中西航海图,亦描出“气”“长沙”“石塘”。不仅如此,《东洋南洋海道图》还添绘了“矸罩”“猫士知无呢诺”“猫士知马升愚洛”。韩振华先生很早就已对勘的,“矸罩”即葡文Cantao或Canton的对音,亦即中文“广东”的译音,今西沙群岛之永乐群岛;“猫士知无呢诺”即葡文Mar S. de Bolinao的译音,意即“无呢诺”的南海,指吕宋岛西北部在北纬16°余的“无呢诺岬”(Cap Bolinao);“猫士知马升愚洛”,即葡文Mar S. de Masingaru的译音,意即“大中国的南海”,指今中国黄岩岛。汪日昂或许还是觉得“矸罩”太过拗口,改之以“干豆”,“猫士知无呢诺”“猫士知马升愚洛”不知所谓,干脆弃之不用。这也更加确证《东洋南洋海道图》是汪日昂重绘南海知识的底图。

当然,他接触到的南海诸岛知识来源不只是《东洋南洋海道图》。汪日昂在“南澳气”下注明“水至此趋下不回,船不敢近”,“喽古城”下也有“舟误入,不能出”。《塞尔登明末彩色航海图》虽然较早绘出“南澳气”,但并无文字说明。比汪图稍早用文字描述“南澳气”的航海文献当推《指南正法》。可二者之间并无相似之处。章巽先生收藏并考释的清康雍年间航海图抄本中,图文并茂地绘出“南澳气”,亦是如此。“喽古城”更是鲜见。不过,如果我们稍稍后顾就会发现,比汪图稍晚六年即雍正八年(1730)陈伦炯完成的《海国闻见录》是目前所见康雍时期甚至18世纪载述“南澳气”最翔实的文献,其中记曰:

南澳气,居南澳之东南,屿小而平,四周挂脚,皆嵝岵石,底生水草,长丈余。湾有沙洲,吸四面之流,船不可到,入溜则吸,搁不能返……气悬海中,南续沙垠,至粤海,为万里长沙头。南隔断一洋,名曰长沙门。又从南首复生沙垠至琼海万州,曰万里长沙。沙之南又生嵝岵石,至七洲洋,名曰千里石塘。

陈伦炯描述“南澳气”周边的沙洲“船不可到,入溜则吸,搁不能返”,与汪日昂在“南澳气”下注明的“水至此趋下不回,船不敢近”颇相吻合。在其笔下,南海诸岛的地质主要由“沙垠”和“嵝岵石”构成。此“嵝岵石”即珊瑚礁。汪日昂所绘的“喽古城”同“干豆”“万里石塘”都表现南海中珊瑚礁的形态,与《东洋南洋海道图》中地处沙垠状“长沙”与珊瑚礁状“石塘”之间的无名珊瑚礁位置也非常接近。因此,此“喽古城”当即汪日昂依照《东洋南洋海道图》,结合当时获闻的最新南海知识命名并绘制的。陈伦炯的《海国闻见录》虽然是雍正八年才完成,但据其自陈,有关“南澳气”的新知识在康熙末年便已在广东沿海为人所知:

余在台,丙午年时,有闽船在澎湖南大屿,被风折桅,飘沙坏,有二十人驾一三板脚舟,用被作布帆回台,饿毙五人。余询以何处击碎,彼仅以沙中为言,不识地方。又云潮水溜入,不得开出。余语之曰:此万里长沙头也,尚有旧时击坏一呷板……余又语之曰:呷板飘坏,闻之粤东七、八年矣。

丙午年为雍正四年(1726),陈伦炯正由台湾副将升任台湾总兵。他碰到一艘风飘船破、死里逃生的福建商船。这些福建商人不知风飘船破何处。但陈依据他们船坏“沙中”“潮水溜入,不得开出”的只言片语就判断出失事的地点在“万里长沙头”。那里还残存有“旧时击坏一呷板”。他口中的“呷板”是指欧洲人驾驶的海船。早在七八年前,陈伦炯便在广东听闻这艘失事的欧洲海船。由此上推,他听闻的时间应在康熙五十四年(1715)至五十五年(1716)间。当时陈伦炯正在广东,陪侍乃父碣石总兵陈昴(字英士,福建同安人)。

陈昴少为海商,“屡濒死,往来东西洋,尽识其风潮土俗、地形险易”。康熙二十一年(1682)随施琅征台。二十二年(1683)台湾统一,又奉施琅命,“出入东西洋,招访郑氏有无遁匿遗人,凡五载”。叙功授苏州游击,“寻调定海左军,两迁至碣石总兵”。康熙五十六年(1717)十月,特典升为广东右翼副都统。无论是经商还是从军,他都一直与海为伍,始终关注并熟识东西洋和沿海形势。陈伦炯自小便从父出入波涛,康熙四十九年(庚寅,1710)亲游日本,得识东西洋。陈昴调任广东碣石总兵,他又侍奉左右,由此尽识广东沿海形势:

臣世受国恩,少随臣父陈昂在碣石总兵暨广东副都统任所,其于粤东地形人事熟悉,于听闻中都覩记之。

自康熙二十三年(1684)开海以后,日益蓬勃的海上贸易与庞大的流动人群引起康熙君臣和士大夫对海洋局势与海洋知识的关注、讨论。在“开”与“禁”之间,康熙帝尽管强调严加管理,但总体仍采取鼓励开海的态度。但就在陈伦炯于广东获闻“呷板飘坏”之际,海上人群的活动与海洋局势的变化却开始超越康熙君臣的心理底线。五十五年(1716)十月二十五、二十六日,康熙帝连续两日就福建巡抚陈瑸(字文焕,广东海康人,1656-1718年)条奏的海防一事谕示,决意禁止南洋贸易,“朕意内地商船,东洋行走犹可,南洋不许行走。即在海坛、南澳地方,可以截住。至于外国商船,听其自来”“出海贸易,海路或七八更,远亦不过二十更,所带之米,适用而止,不应令其多带。再东洋,可使贸易。若南洋,商船不可令往,第当如红毛等船,听其自来耳”,并“令广东将军管源忠、浙闽总督觉罗满保、两广总督杨琳来京陛见,亦欲以此面谕之”。五十六年(1717)正月二十五日,兵部等衙门遵旨会同广东将军管源忠、闽浙总督觉罗满保、两广总督杨琳等官员议覆海防事:

凡商船东洋贸易外,其南洋吕宋、噶啰吧等处,不许商船前往贸易,于南澳等地方截住。令广东、福建沿海一带水师各营巡查,违禁者严拏治罪。其外国夹板船照旧准来贸易,令地方文武官严加防范。

这便是著名的禁南洋贸易令。在康熙帝的乾纲独断下,南方沿海地方大员都积极表态支持,并努力筹措海防。福建水师提督施世骠、闽浙总督觉罗满保向朝廷进呈《东洋南洋海道图》《西南洋各番针路方向图》极有可能就是这一政策背景的产物。五十七年(1718)二月初五,兵部议覆同意闽浙总督觉罗满保奏请的添修炮台、增拨兵弁、严控商船等措施。二月初八,又议覆同意两广总督杨琳据陈昴调奏的防护来华的欧洲商船、禁止西洋人立堂设教的主张。陈昴奏折早在康熙五十六年三月便已写就。他在奏折中说:

臣详察海上日本、暹罗、广南、噶啰吧、吕宋诸国形势。东海惟日本为大,其次则琉球;西则暹罗为最;东南番族最多,如文莱等数十国,尽皆小邦,惟噶啰吧、吕宋最强。噶啰吧为红毛一种,奸宄莫测,其中有英圭黎、干丝腊、和兰西、荷兰、大小西洋各国,名目虽殊,气类则一。惟有和兰西一族凶狠异常。且澳门一种是其同派,熟习广省情形,请敕督抚关差诸臣设法防备。

如果我们稍加比对陈昴奏折中提及的海上诸国,会惊奇地发现其重点讲到的在南海海域活跃的欧洲诸国与汪日昂《大清一统天下全图》所绘的欧洲诸国名称竟然不差毫厘。这充分说明汪日昂有关欧洲诸国的知识实际是当时朝廷掌握并在奏折档案中形成的南海知识的延伸。它们由地方官员从民间亲自采集而来,然后进呈中央,进入朝廷的决策和士大夫的讨论,从而构成康熙末年清朝官方和士大夫阶层的南海知识的一部分。汪日昂采用的南海地图底本施世骠《东洋南洋海道图》及觉罗满保《西南洋各番针路方向图》亦可作如是观。这两幅地图历经公开采集、绘制、确证、进呈和讨论,虽然最后藏入内府,但应有相当的士大夫目见或耳闻,而非不为人所知。

当然,正如汪日昂《大清一统天下全图》中内地州县的区划已经更新至雍正二年,其南海知识也更新至雍正二年。最有力的证据便是《东西洋考》及《东洋南洋海道图》等明万历至清康熙年间参考文献中都没有见过的“巫来由”国。这一南海国家较早载诸雍正二年蓝鼎元(字玉霖,福建漳浦人,1680-1733)著名的《论南洋事宜书》中:

南洋番族最多,吕宋、噶啰吧为大,文莱、苏禄、马六甲、丁机宜、哑齐、柔佛、马承、吉里问等数十国,皆渺小不堪,罔敢稍萌异念。安南、占城,势与两粤相接。此外有柬埔寨、六坤、斜仔、大泥诸国,而暹罗为西南之最。极西则红毛、西洋为强悍,莫敌之国,非诸番比矣。红毛乃西岛番统名,其中有英圭黎、干丝蜡、佛兰西、荷兰、大西洋、小西洋诸国,皆凶悍异常。其舟坚固,不畏飓风,砲火、军械精于中土。性情阴险叵测,到处窥觇图谋人国。统计天下海岛诸番,惟红毛、西洋、日本三者可虑耳。噶啰吧本巫来由地方,缘与红毛交易,遂被侵占,为红毛市舶之所。吕宋亦巫来由分族,缘习天主一教,亦被西洋占夺,为西洋市舶之所。

《论南洋事宜书》是雍正初年主张“开海”的名篇。其对南海诸国和欧洲诸国的认知较诸陈昂更加细致、深入。汪日昂《大清一统天下全图》中所标国名也大多与《论南洋事宜书》相同,尤其是“巫来由”。不过,汪日昂并未采用蓝鼎元称呼法国的名称“佛兰西”,而是沿用陈昴的写法。这也再次证实陈昴的奏折是汪日昂绘图的重要知识来源。

余论

17世纪,东亚世界进入海权竞争的时代。在东亚海商、欧洲列强和东南亚海岛国家的竞争与合作下,1600-1680年代东南亚也迎来“贸易时代”的鼎盛期。随着华人海商不断融会自身与东南亚、欧洲的航海技术、航海知识,航线不断深入南海诸岛,势力不断深入南海诸国,其掌握的南海航线、南海诸岛、南海诸国知识也日益突破16世纪中期《广舆图》构建的经“长沙”、两个“石塘”的南海诸岛,从东西洋针路来往“百花”“干陀利”“占城”“暹罗”“蒲甘”“渤泥”“满剌加”“三佛齐”“爪哇”等南海诸国与“西洋古里”“阿丹”等西洋诸国的南海知识范式。从张燮《东西洋考》到《塞尔登明末彩色航海图》《指南正法》、章巽藏古航海图、《东洋南洋海道图》《西南洋各番针路方向图》可以清楚看到,一整套全新的南海知识在17世纪至18世纪初东南沿海的地方航海人和知识人中生长。他们综合中国的东西洋针路、东南洋海道图籍与欧洲的南海航海图,构建起经“南澳气”“万里长沙”“万里石塘”的南海诸岛,从东、西洋针路转化为东、南洋海道到达“广南”“占城”“柬埔寨”“暹罗”“大泥”“六坤”“彭亨”“柔佛”(“乌丁礁林”)“麻六甲”“旧港”“丁机宜”“哑齐”(“亚齐”)“下港”“咖(口留)吧”(“咬[口留]吧”)“思吉港”“池闷”(“池汶”“迟闷”)“马神”(“马辰”)“朔雾”(“束务”)“米六合”(“万老高”)“傍伽虱”“吕宋”“网巾礁老”(“马军礁老”)“苏禄”、“文莱”等南海诸国与“红毛”(或“荷兰”)“英圭黎”等西洋诸国的南海知识。特别是康熙二十三年(1684)开海之后,清朝君臣与士大夫围绕“开”与“禁”不断展开讨论,诸多新的南海知识逐渐经由地方官员和士人的采集而进入更多士大夫的视野中。

但这种新的南海知识主要还是在航海文献与士大夫绘制的海夷图中传递。就在17世纪新南海知识逐渐生成之际,一种将《广舆图》之《舆地总图》改绘为“一面图”的一统舆图开始在士大夫之间流行。康熙十二年(1673)黄宗羲开其先河,在绘法上基本采用“每方百里,下及县、卫”的计里画方法,糅合扬子器跋《舆地图》山水画法;在内容上则将《广舆图》中的各省舆图及《九边舆图》《海运图》《黄河图》《东南海夷图》《西南海夷图》《西域图》《朔漠图》等拼合而成。这种新的一统舆图重点关注内地州县,根据政区变动适时更新其知识,但在西域、南海等边疆的绘制上还是因袭《广舆图》,仅简单绘出“婆利”“干陀利”等南海诸国与一个“长沙”。康熙二十六年(1687)后重绘的《中国地图》亦是如此。康熙五十三年(1714),阎咏以黄宗羲地图为底图,绘制《大清一统天下全图》。他尽管利用《典训》《方略》《会典》《一统志》等朝廷档案,重绘内地州县,增补新纳入清朝行政管辖的“台湾、定海、蒙古四十九旗、红苗、八排、打箭炉、哈密、喀尔喀、西套、西海”等海陆边地与海陆边地碰见的欧洲列强“俄罗斯”“荷兰”,可描绘的南海诸国无论数量还是质量都急剧下降,南海诸岛更是不见踪迹。新的南海知识显然并未被吸收进新的一统舆图中。

康熙五十六年(1717),康熙帝明令禁止南洋贸易,沿海大员和士大夫不得不依据最新的南海资料向上奏报,表达立场与态度。雍正初年,朝野有关这一新南洋政策的讨论继续发酵。《清史稿》卷二百八十四《列传七十一》中入传的施世骠、觉罗满保、陈昴、蓝鼎元、陈伦炯正是康熙末年雍正初年掌握海洋知识最丰富、处理海洋事务最娴熟的地方官员。他们在这场南洋政策的大转向与大讨论中表现突出,如施世骠、觉罗满保向朝廷进献《东洋南洋海道图》《西南洋各番针路方向图》,陈昴、蓝鼎元上奏畅论南洋事宜,陈伦炯更是详细记录海国见闻。正是通过他们,新的南海知识包括增补的“干丝腊”“和兰西”“大小西洋”等西洋诸国与“巫来由”等南海番国的知识从民间走向朝堂,从地方走向中央,逐渐在朝廷和士大夫之间传布。吕抚在康熙六十一年(1722)校绘的《三才一贯图》之《大清万年一统天下全图》尽管在底图选择和南海知识上见闻浅薄,但他还是用文字标绘出“网巾”“咖(口留)吧”“乌丁樵林”“和兰”“英圭黎”。

而将一统舆图与新南海知识进行全面整合的便是汪日昂雍正三年重订的《大清一统天下全图》。汪日昂在雍正二年(1724)至雍正三年(1725)间升任兵部职方司郎中,雍正三年又转为户部广东分司郎中,使得其有机会得睹朝廷库藏的南海舆图和档案资料。他以当时流行的阎咏康熙五十三年《大清一统天下全图》为底图,一方面根据雍正二年最新的区划变动添入新名,并更改图例,另一方面则以施世骠进呈的《东洋南洋海道图》为南海部分的底图,重点参照17世纪最著士人化的航海文献张燮《东西洋考》,结合康熙五十七(1718)年陈昴奏折与雍正二年蓝鼎元《论南洋事宜书》等档案及广东的见闻,构建起《大清一统天下全图》的南海地图与知识典范。以其为分界点,其后乾隆二十三年黄千人绘制的《大清万年一统天下全图》及其衍生的乾嘉年间系列舆图,都完整承继这一知识传统。由此同《指南正法》、章巽藏古航海图等民间航海图,陈伦炯《四海总图》与《环海全图》等世界海图共同构成18世纪中国南海知识的重要地图表达。

周鑫,广东社科院历史与孙中山研究所、广东海洋史研究中心副研究员、副所长,《海洋史研究》副主编。

(本文经作者授权发布,原载《海洋史研究》第14辑,注释从略,引用请参考原文。)