内容提要:本文由荷兰国立博物馆所藏的一幅题为“客馆中的中国水手”的素描画引入,探讨18世纪中后期吧城的荷兰东印度公司在返航荷兰的商船上雇佣中国水手这一举措形成的背景、实行情况及规范管理的相关规定。文章指出因1781年第四次英荷战争的爆发,以及荷兰水手在航行中极高的死亡与伤病率导致来自欧洲的水手人员短缺,公司不得不在吧城招募中国水手充实船上劳力。在1784年至1793年间,每年受雇于公司的中国水手不少于1000人。虽然公司许诺每月给每位中国水手两倍于荷兰水手的工资,但由于招募工作承包给吧城华人,实际上最终水手得到的仅有菲薄的工资。

关键词:荷兰东印度公司吧城商船中国水手

作者:包乐史(Leonard Blussé),荷兰莱顿大学人文学院历史系教授;译者蔡香玉,广州大学人文学院历史系暨广州十三行研究中心副教授。

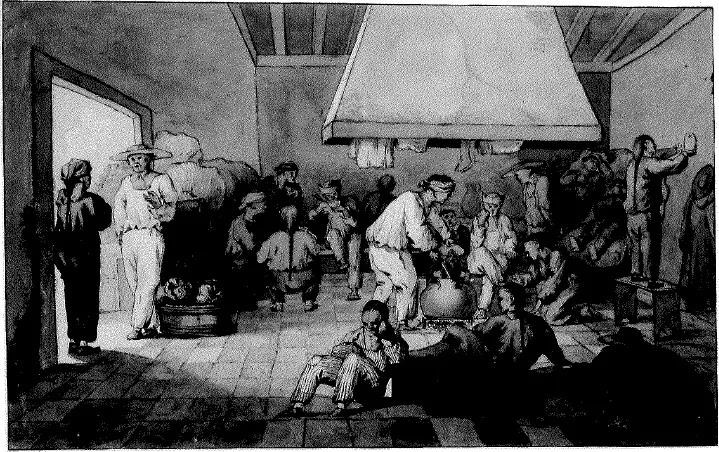

阿姆斯特丹的荷兰国立博物馆(Rijksmuseum)印刷品藏馆(print room)收藏有一本画册,其中一幅画描绘了一群闲散的中国人围着一个盛有食物的大罐打发时间,景象颇为独特。此画的作者是谁?它向我们展示了什么?署名的艺术家是雅各布·德·佛斯·威廉生(Jacob de VosWzn,1774–1844),生活中他是阿姆斯特丹一位有名的保险经纪人。与他的叔叔兼家族生意合伙人老雅各布·德·佛斯(1735–1833)一样,他也收藏绘画和素描,而他本人也是一名有天赋的艺术家。

如今,每天都有无数的中国观光客随团来荷旅行,他们从停在阿姆斯特丹博物馆广场的大巴上不断涌出,已经成为城市街景熟悉的一幕。然而,德·佛斯画作中描绘的那群中国访客似乎不属于这样的群体。绘画说明写道:“客馆中的中国水手”(Chinese matrozen in het Gasthuis)。由此似乎可以产生这样的联想:身为保险经纪人,德·佛斯应当走访了阿姆斯特丹的荷兰东印度公司码头,在此遇见了这群中国水手,他当即把他们定格在这幅画作的群像之中。

荷兰东印度公司的客馆位于阿姆斯特丹公司的庭院中。画中17名中国人清晰可辨,他们围着一个大罐或站或坐,罐中食物已煮好,炉膛正上方的烟囱口挂着正待烘干的衣物。这些人看起来很放松:吸着烟管,点着蜡烛,打着盹儿,咂巴着嘴,用筷子从碗中扒着米饭,或忙着做饭。这帧素描颇为独特,它很可能是荷兰最古老的一张中国旅行者写生(naar het leven)! 绘画的标题和画中人物放松的态度给我们提出了如下的问题:这些水手是怎么来到阿姆斯特丹的?他们在那里干什么?他们是稀有的访客,还是公司码头熟悉的一景?事实上正如我们将看到的,后者是实际的情形。

1780年代初,荷兰东印度公司不得不设法解决辖下商船水手严重短缺的问题,特别是从巴达维亚出发、经长途航行回国的商船。18世纪公司荷兰籍雇员的素质和健康状况不但在航向亚洲的长途旅行中下降,而且很多水手都沦为巴达维亚恶劣环境的牺牲品。由于欧洲水手的短缺,航行于亚洲内部航线以及经过好望角至荷兰的长途航行——即所谓的回航(retourvaart)——线路上,亚洲水手便成为荷兰东印度公司商船上不可或缺的劳动力。经统计,1784-1789年间,公司每年雇佣大约2000名亚洲水手(大部分为中国人和印尼人)。在1790年代初,这一亚洲水手的数目再度下降。公司在印度(科罗曼德尔和孟加拉地区)招募印度(Indian,也称Moorse,摩尔,即印度的穆斯林)水手所获无多,而在巴达维亚,公司征召爪哇和中国水手更为成功。在南洋群岛和中国南海海域航行的商船上,爪哇人证明是有能力的水手——但只有少数人愿意登船航向好望角或者远到寒冷的低地国家,结果公司能求助的便只有中国人了。

在此需要解释为何招募中国水手从事远赴欧洲的长途航行相对容易。首先,中国人维持了本土与巴达维亚的航运纽带,来自宁波、厦门(Amoy)和广州(Canton)的帆船每年二月随冬季风(northern monsoon)而至,随夏季风(southern monsoon)返乡。连接祖国的这条海上走廊确保了水手的稳定供应。由于帆船使用特殊的索具,中国水手不必爬到桅杆的顶端操作绳索(这对装配方形帆作为主帆的荷兰商船来说却是必须的),他们所有的工作基本上都可在甲板上完成,用辘轳将极为沉重的席片帆升起,并动手将各片帆调整好。这解释了荷兰东印度公司商船上的中国船员为何坚决不肯爬到帆缆上展开从帆桁下掷来的帆底边索以降下或收拢风帆。这个困扰也导致公司只能决定雇佣爪哇水手“去解开和绑住风帆,中国人都拒绝干这个活儿”。

中国劳工,特别是出洋的船员,总是由他们自己的头家(mandors,即老板)带队成伙成帮(ploegen)地雇佣,而不是一个个单独雇佣。这些中国帮常常由26名水手组成,包括他们的头人在内。尽管荷兰人早在1620年代就曾短期包下了几艘帆船连同船上的中国船员,在菲律宾水域私掠西班牙人。然而在1750年代以前,公司并不需要中国水手。

巴达维亚,爪哇岛上公司的荷兰总部,在城里和城郊居住的所有14岁以上的中国男性都必须按月交纳人头税(hoofdgeld),中国人因此免于服军役或劳役。人头税的征收由所谓的华人干事照料,他们是华人社区的非正式领导人,通过他们的华人议事厅(即公馆)来管理自己的同胞。华人在巴达维亚自由市民中是最大的族群,公司与华人奇特而良好的合作延续了一个多世纪。直到1740年的秋天,由于各种原因导致中国人群起反抗。对这次暴动的镇压以城内所有华侨遭到血腥屠杀而告终,这场“华人大屠杀”(Chinezen moord,史称“红溪惨案”)在巴达维亚城的历史上是黑暗的一页。在此必须指出,反抗和紧接着的屠杀的发生,主要原因有当地的经济危机、非法移民现象的猖獗和华人社区中领导阶层的瓦解。

就航行于厦门和巴达维亚的中国帆船上的中国水手,吧城当局相继出台了不少法规。该城的新法令巨细靡遗地解说了关于中国人及其帆船航运网络的特别法律。这一贸易不仅关系到往返于中国的帆船航运,还包括了在南洋群岛内部的航行。帆船的船长(nakhoda)需要向港长(shahbandar)办公室呈上一份列着所有水手姓名的清单,港长则给他颁发一份通行证。居住在城里的那些中国水手要将人头税的纳税证明信(licentiebriefje)上交给港长,后者将在他们出海期间保管这些证明信,防止被非法移民所盗用。当然,出洋在外是不必交人头税的。而到访的中国人,诸如乘冬季风航行到巴达维亚的水手和商人们,整个贸易季他们都在此地停留。在乘夏季风回国之前的四到五个月,他们也要按月交12斯梯弗(0.6盾)的暂住税.。

1756年7月5日,荷印总督雅各布·摩塞尔(Jacob Mossel)首度提议雇佣中国水手为公司服务。考虑到舰队缺少欧洲与摩尔(印度)水手,他建议在巴达维亚锚地就地雇佣由自己的船长领导的一帮中国人来进行一个实验,兴许是个好主意。这一计划将使一些欧洲水手免于在启程前往印度海岸的商船上服务。实验的结果良好,我们得知在接下来的几年中,短途穿行于印度尼西亚群岛之间的荷兰东印度公司商船上雇佣了中国水手。

1781年夏,第四次英荷战争爆发,导致来自欧洲的水手人员短缺。巴达维亚的高级政府不知如何凑齐船员装备回国的船队,于是开始以过去十年采用的在亚洲水域使用中国人的方式为这些船只配备中国水手。这意味着首先应准备一份评估当前工作环境的准确报告。1781年9月10日,高级政府决定登记受雇于荷兰东印度公司商船的船员中中国水手的人数,以便计算他们正常伙食以外的消费量,便于从他们每月的工资中扣除这部分花费。三年之后,船员供应问题真正成为一个危机。高级政府发现荷印地区只有420名欧洲水手,其中170名正在医院就诊而不能从事任何工作。考虑到1782年从荷兰出发赴巴达维亚的所有商船上共有2200名水手,其中有不少于1200名在航行中死于疾病和坏血病,上述荷印地区欧洲水手短缺的情况便很容易理解。

中国水手现在不得不被招来在航向欧洲的船上服务。为了吸引他们应征,公司开出了十个银币的月薪——是欧洲水手收入的两倍。但公司右手才给的钱,左手又要了回来。最初,在亚洲水域航行的中国船员们都有附加的伙食,一如其欧洲同行们所得到的食盐配给、火腿和肉。现在这一措施被废止,一来由于费用太高,二来大概中国人有自己特殊的烹饪需求。在不息岛(Onrust)的船坞和亚洲水域为公司服务的摩尔和中国水手确实得到了更符合他们口味的不同给养。在长途航行中,荷兰水手也收到了用于遮风挡雨的额外衣物。

1787年12月6日,中国水手的招募者陈沛生要求公司预付一或两个月的工资,好让水手能自行购买必需品而不至于负债。这一要求获得批准,条件是万一所雇的水手去世或逃走,招募者必须偿还预付款。这颇让人疑心陈沛生没有将钱直接交给水手,为水手们采购的可能就是他自己,后者确定是实际情形。正如在管理承包农场年税的条例中可以看到,当时中国水手的承包人陈果哥(Khoeko,陈垦使)获准每天屠宰三头免税的猪给这些水手。中国水手的这些预付款和高工资的一部分很可能最终落入这位劳工分包商(koppelbaas)的口袋里。与中国船长通常作为劳务分配者不同,劳工分包商以提供人力资源的服务为生,这要求灵活的组织。1787年之前,很多文献提到越来越多的中国人受雇于荷兰东印度公司商船,原因皆在于欧洲人员的缺乏。这使得公司在分类账中分开记录这些中国契约劳工成为必要。

过去在付钱给返航的中国水手时存在很多积弊,直到1794年9月,《通告(法令)手册》(Plakaatboeken)才清楚列出中国水手的服务条例:

1. 中国人必须征募并登记在分开的薪水册上,如同欧洲水手的登记一样。

2. 在这张名单上,负责这群中国船员的头人(mandoor,老板)必须清楚列出。

3. 这些中国人在好望角中途站得到的给养必须仔细记录下来。在航行途中不能拆散这些中国帮派。

4. 在出发和到达时必须将中国船员整齐地召集在一起。

5. 返回巴达维亚后,两个月的预付工资和在航行中发生的任何额外花费必须先行扣除,再把工资付给他们的承包人。

6. 由于1788-1789年度付给中国水手的工资已经高达233500.88弗罗林(荷兰金币)人们提议在账簿中增加“中国雇员的工资”这一特殊栏目。

薪水册上的这一笔巨款暗示有数百中国人受雇于公司商船,这一猜想为人头税年度拍卖的免税名单所证实。中国水手的承包人获允以每人40斯梯弗(2盾)的价钱购买500张人头税表格,这意味着他将获得大笔的税收回扣。

1783年9月的报告说,在巴达维亚锚地、公司的码头和不息岛上的码头有分属于41个帮派的约1066名中国人为荷兰东印度公司所雇,充当航行于亚洲水域的各种船只的船员。上文已经提到,过去这些人通过中国船长和巴达维亚的华人公馆签下合同。如今要为返回荷兰的海船招募帮派,公司转而与专门的劳工掮客签订合同。这最初成为华人甲必丹蔡敦官(也叫蔡Toya)一个儿子的工作,他招募了20帮,另一名华人掮客陈沛生招募了19帮。后者通过应承将中国水手每月的工资从10个银元减少到9个而赢得为公司招募所有帮派的垄断权。在他突然去世后,垄断权为他的弟弟陈果哥所继承。利用总督和议事会(council)决议册中每月记录的中国水手的人数,可以计算出1784至1793年间荷兰东印度公司每年雇佣了不少于1000名的中国水手出洋。

从一开始,巴达维亚的高级政府更关心被安插到人手不足的船上、以25人为一伙的中国船员的待遇问题。1781年9月10日的决议中,他们向商船上的高级船员发出警告,要求他们以恰当与得体的方式对待亚洲的船员。1783年10月离开巴达维亚的爪哇号(Java)和广厦号(Slot ter Hoge)上的中国船员实际上受到虐待,在到达好望角之前他们便群起反抗。怨艾之声在此后的几年再也没有听到。

从1784年开始,中国船员经常来到尼德兰。他们在荷兰省或泽兰省的短暂停留几乎无从知晓。他们常常不得不花上好几个月等待下一趟启程的舰队返回东印度群岛,那时他们将被再度招募。一到荷兰,公司允许他们预支两个月工资以购买衣物和食物。这笔钱会在他们返回巴达维亚时从分发的工资中扣除。目前能确定的是,出于担心中国人在阿姆斯特丹的客栈借宿或自由行动会被歹人欺骗或引起麻烦,中国访客的活动被限制在公司码头的范围内。雅各布·德·佛斯的绘画确实是唯一生动的证据:居住在公司码头的中国人处于闲散但确实是非常无聊的状况,等待着下一支船队启航。

正如台湾的历史学者游博清所展示的,由于各种原因,英国东印度公司以相当不同的方式对待抵达伦敦的中国船员。中国水手在英国的出现引起了不小的轰动。由于从广州回国的商船人力不足,英国东印度公司在1780年代也开始招募中国水手。英国与处于革命浪潮中的法国开战进一步增加了英国东印度公司商船对亚洲水手的需求,于是大量的中国人在穿行于广州至伦敦航线上的不列颠运茶船上服务。与荷兰东印度公司将中国船员置于合同的约束下不同,英国东印度公司认为无需照顾这些水手,于是在他们到达英国后便将他们遣散。英国水手的劳动权利受到特别的雇佣法保护,这使得公司没有办法在出洋的航行中再次雇佣这些亚洲水兵(soldiers)。它唯一的责职就是把他们当作旅客运回印度或中国。

在伦敦停留期间,中国人在镇上港口附近的私人寄宿处落脚,并自由地在镇上走动——这可能招致各种各样的问题。社会改革家们,其中有著名的威廉·威尔伯福斯(William Wilberforce),对伦敦亚洲水手们通常很悲惨的生活状况颇为关注,1814年更成立了“亚洲水手保护协会”。自那时起,他们的生活状况才得到极大的改善。这些说明了为何与荷兰东印度公司的中国水手不同,在伦敦的中国水手更加引人注目。

结论

这篇简短的报告展示了荷兰东印度公司如何开始雇佣中国水手为其服务,以及作出各种特殊的安排使之成为可能。我们以如下问题进行总结:中国水手自身对其应征是怎么想的?巴达维亚华人社区如何看待公司与中国水手帮派订立长途航行的契约这一行为?荷兰东印度公司商船上看似优裕的收入对中国船员来说是否真的具有吸引力和有利可图?公司商船上的工作环境如何?传统上荷兰东印度公司商船上的船员是从多个欧洲国家中招募的,混迹其中的中国船员一定很格格不入。虽然公司许诺每月给他们九至十个银币,是他们的荷兰弟兄们收入的两倍,人们很好奇实际上这笔工资有多少能最终到他们手里。毕竟订立契约的决定权掌握在垄断者手里,他又依次雇请老板们(mandors)去雇佣和领导25人为一伙的帮派。老板们自然会要求分享受雇水手们的工资。

考虑到亚洲对殖民世界的理解这一课题缺乏原始、可靠的史料,这些问题没有办法回答。但是这一事例确有这样一个答案,结果是阿姆斯特丹的中国水手田园牧歌般的画面不能呈现他们在船上苛刻的工作条件。

根据写于1800年的《开吧历代史记》的佚名华人作者的记载,招募中国水手从事长途航行这一职业名声很臭,甚至达到人神共愤的地步——神灵让充当水手签约中介的特定华人断子绝孙!那是一个相当严正的声明,在以全身心致力于祖先崇拜而闻名的中国社会,没有后代是人们所能想到的最为严厉的惩罚。就招募中国水手长途航行远赴荷兰一事,我们还是把最后的发言权留给这位佚名作者。《开吧历代史记》〈乾隆五十六年辛亥〉条有载:“原当时凡公班牙甲板船雇工事务,俱配甲大掌理,至甲辰年(1784)尽归陈沛生总理。陈沛生卒,伊弟陈垦使承理。及后,陈垦使立字与陈烨郎挂照料。陈垦使卒周年,至是年被雷珍、兰吴纘绪向上人求恳,一总夺去矣。但凡包理公班牙甲板雇工者,内过惨忍刻剥,虽获厚利,而后裔皆无。奇!戒之哉!

参考文献

Rijksmuseum, Amsterdam (RM)

Nationaal Archief, The Hague (NA)

Archives of the Verenigde Oostindische Compagnie, the Dutch East India Company (VOC).

Benton, G. and E.T. Gomez. The Chinese in Britain, 1800-present: Economy, Transnationalism, Identity. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008.

Blussé, L. Strange Company: Chinese settlers, Mestizo women and the Dutch in VOC Batavia. Dordrecht: Foris Publications, 1986.

Bruijn, J.R.Commanders of Dutch East India ships in the Eighteenth Century. Woodbridge: The Boydell Press, 2011.

Bruijn, J.R., et al. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th Centuries. 3 vols. The Hague: Nijhoff, 1987.

Bruijn, J.R., et al. Muiterij, oproer en berechting op schepen van de VOC. Bussum: Unieboek, 1980.

Campen, J. van. De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807) en zijn verzameling Chinese voorwerpen. Hilversum: Verloren, 2000.

Chen Lixiong. Chinezen en Javanen in dienst van de VOC, 1781-1795. M.A. Thesis, Leiden University, 1990.

Cheng Wei-chung. War, Trade and Piracy in the China Seas, 1622-1683. Leiden: Brill, 2013.

Chijs, J.A. van der. Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602-1811. 17 vols. Batavia: Landsdrukkerij, 1885–1900.

Dillo, I. De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783–1795. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1992.

Eyck van Heslinga, E.S. van. Van compagnie naar koopvaardij: de scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de koloniën in Azië 1795–1806. Amsterdam: Bataafsche Leeuw, 1988.

Freedberg, David Adrian. Dutch Landscape Prints of the Seventeenth Century. London: British Museum Publications, 1980.

Gaastra, F.S. The Dutch East India Company: Expansion and Decline. Zutphen: De Walburg Pers, 2003.

Heek, F. van. Publicaties van het Geografisch en Sociografisch Seminarium der Universiteit van Amsterdam, vol. 1, Chineesche immigranten in Nederland. Amsterdam: JK. Emmering’s uitgevers Mij, 1936.

Jacobs, E.M. Merchant in Asia: The Trade of the Dutch East India Company during the Eighteenth Century. Leiden: CNWS Publications, 2006.

Meilink-Roelofsz, M.A.P., et al. The Archives of the Dutch East India Company (1602–1795). The Hague: Sdu Uitgeverij, 1992.

Rossum, Matthias van. Werkers van de wereld. Globalisering, arbeid en interculturele ontmoetingen tussen Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC, 1600-1800. Hilversum: Verloren 2014.

本文经作者授权发布,原载李庆新主编:《学海扬帆一甲子——广东省社会科学院历史与孙中山研究所成立六十周年纪念文集》,北京:科学出版社,2019年。注释从略,引用请参考原文。