学者介绍:宋怡明(Michael A. Szonyi),英国牛津大学东方学系博士,1990级罗德学者,哈佛大学费正清研究中心主任,哈佛大学东亚语言文明系中国历史学教授,专攻中国明清及近代社会史。著作有《实践中的宗族:明清福州的宗族研究》(Practicing Kinship: Lineage and Descent in Late Imperial China, 2002)、《冷战岛:处于前线的金门》(Cold War Island: Quemoy on the Front Line, 2008)、《被统治的艺术》(The Art of Being Governed: Everyday Politics in Late Imperial China, 2017)。

1. 您在1990年获得了罗德奖学金,于牛津大学的东方研究系攻读博士学位。您为何决定申请罗德奖学金?当时的选拔过程是什么样的?

1990年我在台湾留学,就读于台湾大学。当时,我已经决定了我想要继续深造,也考虑走上学术的道路。但问题在于,我应该在哪里深造呢?最初我认为,我也许可以在台湾完成我的博士学位,我也考虑过申请美国的研究生院。当我正在筹划下一步时,我大学时期的一个老朋友认为我的个人经历和罗德奖学金的要求十分符合。为了鼓励我,他甚至把奖学金的申请表邮寄给了我。于是,我开始了申请,成功走到了面试环节,并回到了加拿大参加终选——令人惊喜的是,我被选上了。

在我看来,当时,加拿大的罗德奖学金正处于转型期。罗德奖学金一直被视为成就的标志——是给体现了某些价值观的年轻一代的一种认可。但是我感到,在我申请的时候,奖学金委员会同样感兴趣的是,怎样让奖学金为获奖人提供进一步深造、自我提升的机会。在面试前一晚的鸡尾酒晚宴上,我对其他的候选人十分地敬佩。至少在申请材料上来说,他们看起来比我更加出色。但是,我对于为什么牛津大学对我的下一步发展至关重要这一点做出了令人信服的解释,并且我在面试中将我在牛津的计划和我之前的人生经历联系了起来。这很可能是我被选中的原因。

2.您在牛津大学记忆最深刻的经历是什么?

实际上,在牛津大学的整个时期都是我一生中十分难忘的时光。硕博阶段的学习很可能是孤独而充满挑战的,尤其是在英国。牛津大学的博士生涯缺乏与同窗共坐同一课堂的集体感,这点与美国或中国不同。不过,牛津特别好的一点是,我能在学习之外的活动中找到喘息的空间,从而应对这些挑战。这其中包括运动——尽管我不是一个运动能力非常强的人,但我参加了我学院的赛艇队,并学会了橄榄球、击剑和篮球。此外,我也参加了社交活动和义工活动。学院内的研究生休息室(Middle Common Room)是我的“避风港”;在这里,你总是可以开展一段趣味横生的对话(当然,我也在美化那时的牛津生活;我也在休息室浪费了很多时间看电影、读杂志和喝啤酒)。

我最难忘的经历也许是一次读书会。罗德基金会的肯尼院长(Warden Anthony Kenny)在瑞士阿尔卑斯山中的一个小木屋里与罗德学者们举行了读书会。我们上午阅读,下午爬山,然后在晚上重新相聚,进行深入对话。那是神奇的几周,那次经历也帮我确认了成为一个学者是正确的选择。

在智识上来说,我在牛津大学时期最重要的体验并不在牛津,而发生在我去中国收集博士论文的文献时——我在福州郊区的农村生活了几个月。农村生活向我展现了一些我永远不会在书中学到的中国历史的层面:农村人在日常生活中要面对的生计问题,以及他们在困难重重的生存环境中展现出的尊严。当然,这是一次非常短暂的经历,但它极其深刻地影响了我的思想。

宋怡明在田野调查中

3. 您在牛津的学习如何影响了您的职业生涯?

在我到达牛津后,很快,我的博士生导师科大卫(David Faure)提出了宝贵的建议:仅仅在英国学习中国历史是没有意义的,因此,我应该制定在中国学习的计划;这一建议对我来说影响深远。从我学术道路的初始阶段起,我就不仅去了解欧美学术界中国研究的成果,也关注中国本土学术界塔尖的中国研究著述。可以说,我职业生涯中最富有成果的一部分就是在这两种思想脉络之间做比较,比如说欧美学术界和中国学术界在方法论、核心问题、学术研究与当代社会关系等方面的重要异同。我认为,成为这些研究方式之间的桥梁,是我可以做出的主要贡献之一。我也尝试将这种思路教给我所有的学生。

我和同门曾经抱怨过科大卫教授“无为而治”式的指导方式。但是,有一段时间,有三位他曾经的弟子——沈艾娣(Henrietta Harrison)、柯丽莎(Elisabeth Köll,她也是一位罗德学者)和我——同时执教于哈佛大学。所以他一定做对了什么!

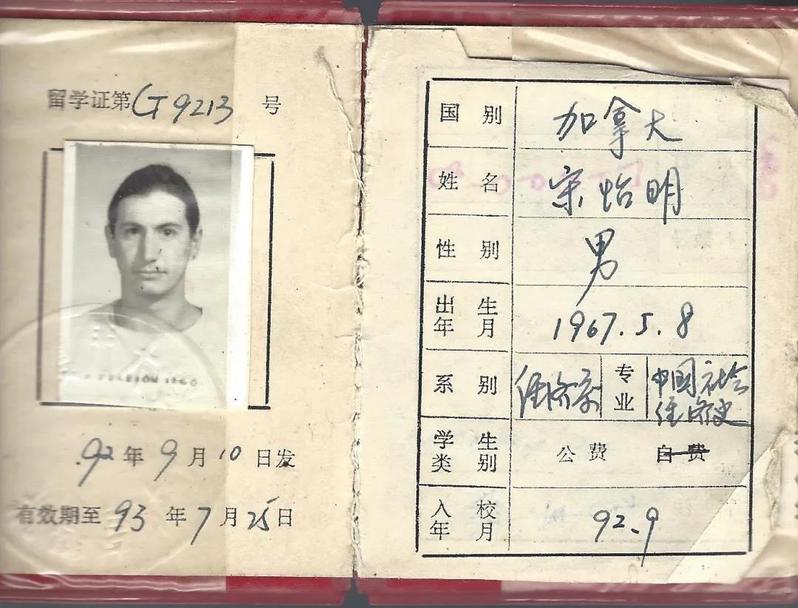

宋怡明的厦门大学学生证

4. 您选择同时研究明朝史和现代史,这一研究时间框架看起来十分不同寻常。您是如何对这两个时期产生兴趣的?在您看来,这两个时期的共通之处是什么?

我目前的研究框架并不是一个有意的选择,而仅仅是遵循我个人兴趣的结果——当然,如果没有我的全职学术职位,这也是很难做到的。我从来没有打算成为一位明史专家,而且到现在为止,我对明朝的了解也仍然远远不够。我是在寻找福建宗族历史渊源的过程中,发现明朝是十分关键的时期。这可能也是我第一本书中最重要的发现:中国社会某些被视为古老乃至永恒的层面,形成的时间距我们并不久远。同样,当我在撰写关于上世纪50至70年代金门的现代史时,我的出发点是一个引人入胜的历史故事,而不是有意识地探索现代话题。

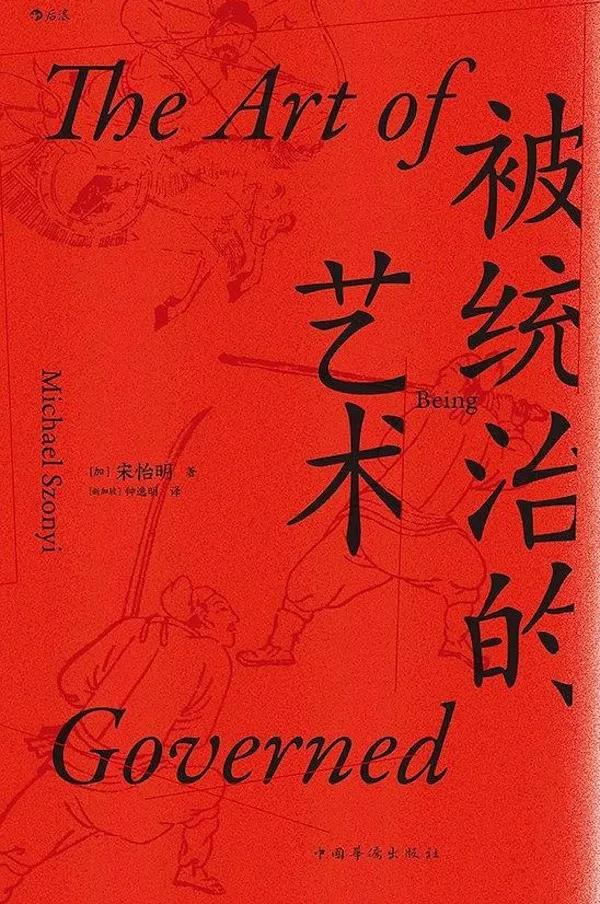

的确,明朝与现代时期之间有令人着迷的相同点。但是,我对相似之处不那么感兴趣,而对中国人如何看待这些相似之处更感兴趣。正如我在《明热》[1] 一文中所提及的一样,在我们的印象中,明朝是中国人民通过自己的努力摆脱威权、走进繁荣与开放的时代,这一想象在当代中国是能够产生共鸣的。在我最新出版的《被统治的艺术》[2] 一书中,我解释了即使在明朝,这种印象也不完全准确。在明朝初年,朱元璋的政策对于普通人的影响是极其深远而持久的,其影响远远超过了这些政策的寿命本身。

我也应该提到我的第一位中国历史老师卜正民(Timothy Brook)对我的影响。他似乎可以毫不费力地将古代史研究和当代中国研究结合在一起。虽然我并没有自觉地效仿他的做法,但显然,他成为了我有力的榜样。

《被统治的艺术:中华帝国晚期的日常政治》,[加]宋怡明著,钟逸明译,中国华侨出版社·后浪,2019年12月

5. 在许多访谈中,您说明了自己作为“华南学派”学者的身份以及您田野调查的经历。您的调研过程是什么样的?您的工作日常是怎样的?

我很荣幸被称为一个“华南学派”的学者。大多数“华南学派”学者的基本立场如下:如果我们从普通百姓的角度来叙述中国的历史,其面貌将会大为不同。幸运的是,大量的研究材料(如家谱、传统仪式、公众记忆、口述历史等)得以存留。这些民间文献素材可以帮助我们找回民间视角。实际上,我的研究过程非常简单——我寻找一个历史现象,并发问:抛开精英的视角和政府档案馆中的记载,这一现象从普通百姓的视角来看是怎样的?身处宏大的历史结构中的普通人怎样受其影响,但又不任其摆布?他们的行为及观点如何重塑这些历史现象?用更抽象的话来说,我以微观历史的角度来探讨宏观历史的问题。

田野调查意味着在中国乡村里做以下的工作:结识村民,期冀他们能够和我分享他们的资料或文献;前往寺庙记录石刻铭文,或者收集更稍纵即逝的材料、观察仪式;在与当地人攀谈中了解他们的历史。回到办公室后,我把在田野调查中学到的民间知识和人们更熟知的、从精英视角与官方渠道中了解到的历史联系起来。我正在和北京大学的赵世瑜教授合编一本青年学者文集,这本即将出版的书的序文中将会有许多关于方法论和调研过程的讨论。这些问题在我过往的专著序言里也有详述。

宋怡明在田野调查中

可惜的是,我在田野调查上花的时间并没有我理想中的那么多。我更典型的工作日是在哈佛大学度过的:讲课、与学生会面,并试图挤出一些时间阅读和思考我在中国收集的资料。

在过去五年中,我也担任了哈佛大学费正清中国研究中心主任一职。留给我自己研究的时间少了很多,但是其“补偿”是令人着迷且多样化的工作生活。在任意一天,除了教学和研究之外,我还可能有以下几类体验:第一,主持或参加中国相关的讲座或研讨课——我们目前举办9个单独的研讨会系列,从傅高义教授(Ezra Vogel)的“当代中国的关键问题”到波士顿学院张玲教授领导的“亚洲环境“系列;第二,接待来自中国高校的访问学者代表团或来自世界各地的中国研究学者代表团。最近,一个令人难忘的代表团是来自哈萨克斯坦的一组中国分析人士;第三,与我的同事及哈佛大学领导层在中国事务上合作;第四,审批教授或学生提交的经费预算;第五,就美中关系接受媒体采访,或与政府官员就中美政策进行对话。

当然,在过去的几个月中,我的工作日和以往任何时候相比都大不相同。我无需再去赘述Zoom视频会议或腾讯视频会议上度过的一天(真正的挑战是我在一面保留美国工作时间,一面夜里参加中国的线上研讨会)。现在,我很多时间都花在了帮助计划被打乱的哈佛学生身上。我也定期与世界各地的中国历史专家会面,讨论我们如何帮助我们的硕士生和博士生适应新形势。当然,我希望我们大家的生活能够尽快回归正常。

宋怡明教授在哈佛大学费正清中国研究中心晚宴致辞

6. 您曾经提到您最新的研究项目是从农村视角讲述的现代中国历史。您能谈谈这个项目的进程吗?

我的下一本书暂名为《当代中国农村史》(Village China: A Modern History),我对这本书感到兴奋不已。直到不久前,中国人口的大部分都居住在农村。中国农村人民在上个世纪的动荡与巨变中究竟经历了什么,这个问题尚待探讨。

在这本书中,我想挑战这样的传统观念:中国农村人民是其历史的旁观者,他们只是被更大的政治与社会力量所裹挟。我还想挑战这样一种观念,即政治变化(如革命、改革等)构成了农民生活的全部体验。在研究中,我考虑到了农村人民的视角、体验和主观能动性。这不仅是为了更全面地了解中国的现代历史,也是为了挑战我们对中国现代史固有的想法。这项研究也将纵观农村漫长的发展历史,而不是按照常规的时间线,将其分为1949年前、1949年后和1978年后。另外,城市化和传统农村生活的终结在世界范围内是十分普遍的现象。我希望这项研究将对中国在现代全球史中的独特之处与共通之处提供新的见解。

宋怡明在田野调查中

对于更熟悉中国历史轮廓的中国读者,我预想最令人惊讶的论点如下:自上世纪40年代以来,现代中国对农村及农村人口的依赖程度非常高。战时,征兵带来了劳动力;改革开放前,政府通过价格体制获取了农民的生产富余;改革开放时代,农村人口成为了劳动力;在今天,农民土地产权的买卖是地方财政收入的来源之一。如果我们把现今中国面临的“三农问题”放在更长的历史轴上,我们会发现许多新的视角。

明年,我将把大部分的时间花在这一项目以及另一个项目上。后者将从位于福建永泰的一个小村庄中收集的大量文献资料中取材。我曾希望将明年的大部分调研时间花在中国,目前看来,这一计划可能无法成真,但我会以某种形式适应。

7. 对于致力于了解和研究中国的中国大学毕业生或应届毕业生,您有什么建议?

我相信你的本意并不是想提困难或敏感的问题,但在这个历史节点,这的确是一个让人难以回答的问题。像任何其它社会一样,中国是一个极其复杂而迷人的国家。研究的课题有无限的可能性,研究的方式也有无限的可能性。研究中国的多样性这一点并没有改变;有所改变的一点在于,现在,做中国研究的人别无选择,必须直面我们的专业领域在道德层面上的问题。我是一个在美国研究中国的加拿大公民,这一问题对我和对中国的毕业生、应届生有着极为不同的意味。这一刻,我自己需要面对的问题有这些:我的工作和研究怎样才能最好地支持我在中国的同事;我该如何应对在美国愈演愈烈的、针对亚裔的种族歧视;我该如何面对当代中国社会中的某些问题重重的层面。这些不一定是中国本土、志在中国研究的未来学者所要面对的问题。但是,面临着越来越狭窄的知识交流空间和充满挑战性的智识环境,年轻学者们也应当思考类似的道德性问题。

8. 同样,您对正在考虑申请罗德奖学金的中国大学毕业生或应届毕业生有何建议?

我建议,不要为了让你的申请材料看起来更优秀而做决定。无论是在学业上还是在课外活动上,你都应该做你真正感兴趣的事情。青年的你也应该去冒险——一个人冒险的机会成本再也不会比现在更低。你最终经历的究竟是什么样的冒险反而是次要的,而且很有可能,你最初规划的冒险和最终经历的冒险将大相径庭。也许,就申请奖学金而言,这些建议可能无法帮你提高获得奖学金的概率,不过就人生而言,我觉得我所言不虚。

文中提及的资料:

[1] Szonyi, Michael Andor. 2011. Ming Fever: The Past in the Present in the People’s Republic of China at 60. China Heritage Quarterly, No 21 (March 2010).

[2] 宋怡明著,钟逸明译.《被统治的艺术:中华帝国晚期的日常政治》中国华侨出版社·后浪,2019年12月

受访者:宋怡明(Michael Szonyi)

采访、翻译:周晓睿

编辑、校对:陈研

排版:赵家鑫