摘要:宗教仪式作为一种展演方式,所展示的意义,会随着支配仪式的社群的内部权力转变,而出现不同的演绎与诠释。通过考察香港长洲岛的水陆盂兰胜会,梳理这个一年一度的水面祭幽仪式的历史发展,有助于理解当地民众如何展示内部存在不同作业方式,以及具有地域差异的长洲渔民社群的结构;这个原本由“晒家艇”(收购渔获晒制咸鱼的渔民)所主持的地方宗教仪式,在二次世界大战后,渐渐落入“罟仔艇”(从事近岸围网捕鱼的渔民)手中;战后渔民组织的建立,渔民新村的兴建,渔民陆续弃舟登岸,并渐渐获得分享地方自治的权力,导致长洲渔民社群的内部结构出现重大的变动。在此情况下,原来的水面祭幽仪式及相关诠释话语都有所变化。

关键词:宗教仪式;社群结构;盂兰胜会;长洲

本文尝试探究长洲渔民的群体认同的建立及发展。为避免片面地以岸上人的分类和观点看待长洲的“水上人”,本文以长洲“水上人”每年农历七月举办的盂兰胜会作为研究对象,探讨原来只属于“晒家艇”渔民的活动,何以在二次世界大战后发展为长洲不同的渔民群体共同参与的活动。本文将重点讨论二战后,政府政策、地方社会权力结构的转变与新渔民组织的出现,如何影响长洲渔民群体的认同,并追溯他们从战前被标签为“水上人”,到战后建立“渔民”的自我认同的过程。

20世纪以前,由于居住在艇上的“水上人家”接受教育的机会较少,有关他们的文字记录,主要来自岸上人的观察。文献中记载他们都被贬称为“蛋户”“蛋家”。依据这些记录,“水上人”往往被视为社会身份低下、教育程度不高,传统生活文化有异于岸上人的社会群体,甚至把“水上人”视为具有共同文化认同的“族群”。这种分类方式的最大问题是未能对“水上人”内部的差异予以适当的关注,同时忽略了他们的群体认同的建立和发展。Emily Honig对19世纪下半页移居上海的“苏北人”的研究中指出,“苏北人”表面上是以同乡地缘为联系的社群,但实际上他们的来源地极为分散,他们之间并不存在对“苏北人”的身份认同,“苏北人”只是来自江南的地方精英集团,利用原籍分类建构等级身份的一种手段。他们为了自我界定为高尚的上海人,而标签来自江北的移民为“受鄙视的苏北人”,作为划分原居民与外来移民的等级分界线,达到贬抑和控制其他外来移民的目的。在上海的“苏北人”并非一群拥有共同客观文化特质或联系的社群。Eric Hobsbawm在讨论到族群与近代民族主义的关系时,指出以族群差异来划分社会地位高下,自我界定群体的方式,往往无视(或视而不见)被标签为“他者”的“族群”的各种差异。过去对长洲地方社会的研究也有此类问题,把“水上人”视为具有统一认同的族群,透过长洲岛的太平清醮研究,探讨岸上居住的方言群体,如何歧视“水上人”。至于“水上人”内部的差异,群体认同的多样性等问题,则缺乏深入的探讨。

一、长洲水陆超幽盂兰胜会

农历七月中元时节举行的盂兰盆会,是在生者欲借助僧道修行的力量,超度祖先脱离在地狱的倒悬困厄,获得转生。由于仪式的重点在“超度亡魂”,故俗称“鬼节”;由于在农历七月举行,也称为“中元法会”。盂兰盆会早在唐代,因皇帝与朝廷的推动,已是帝国境内上至皇帝,下至庶民都会举行的重要节庆活动。

虽然长洲僻处帝国极南的边陲,长洲湾上的渔民,每年农历七月都会举办水陆超幽盂兰胜会。至于此活动始于何时?由于缺乏可靠的文字记录,暂时无从得知。但据组织者的口述访谈,早在二次大战前,长洲岛上的渔民已有筹办盂兰胜会。笔者自2011年以来,每年都到长洲观察长洲水陆超幽盂兰胜会,与主要的组织者进行访谈。以下有关此活动的记录,主要根据笔者采访资料整理而成。

长洲渔民每年农历七月都会举行长洲水陆超幽盂兰胜会,迎请长洲玉虚宫的玄天上帝(即北帝)神像与自行塑造的北帝行宫到神棚供奉,进行各项祭祀与超渡的仪式。

(一)仪式组织

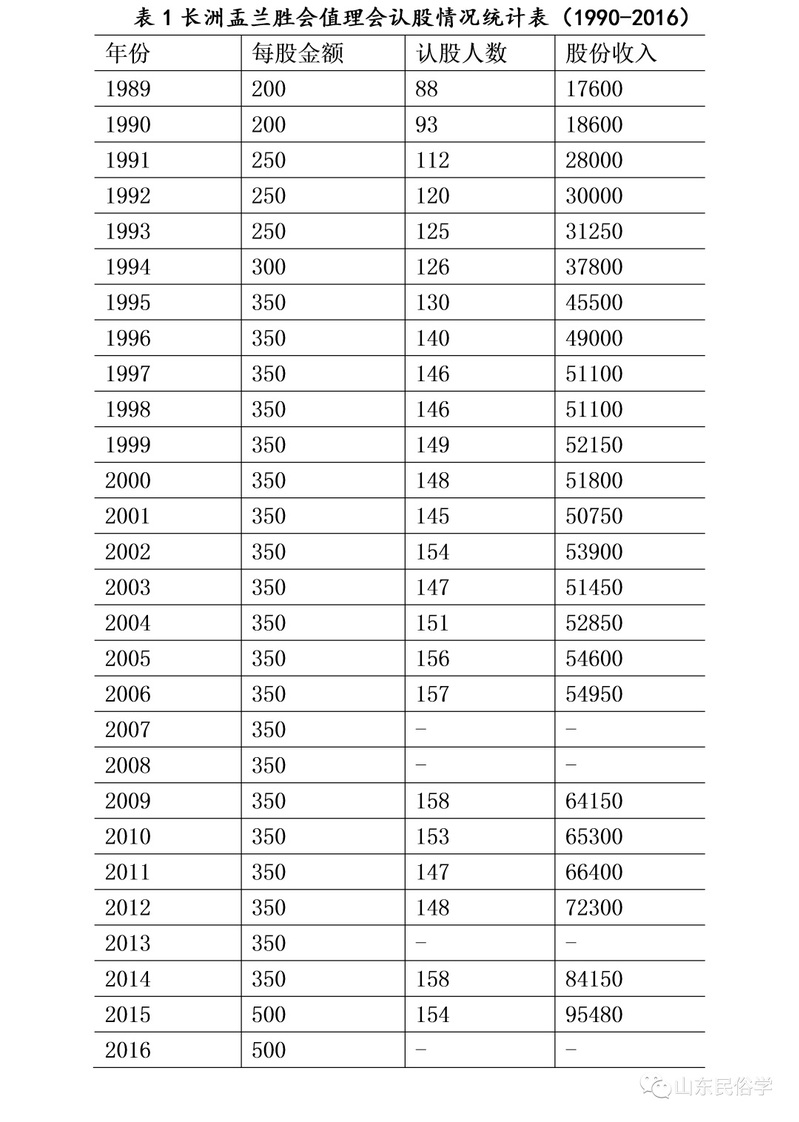

长洲水陆盂兰胜会的组织,可分为“仪式”与“事务”两部分。长洲水陆居民以合股的方式筹集举办盂兰胜会的资金,认股缴纳股金的居民,即成为该年盂兰胜会的值理,作为参与各项祭祀超幽仪式的持份者;同时,由全体认股的值理,以选举的方式,选出下届的值理会执行委员会,担任盂兰胜会的筹备工作,如向政府申请借用场地,收领股金,发出题捐册请街坊捐助,聘请喃呒师傅及安排搭棚事宜,开坛前发出通告,准备祭祀超幽所需用品等。根据长洲水陆盂兰胜会值理会所保存的记录,自1990年以来,历届股份的金额及认股成为值理的人数见下表。

不难看出,自1990年以来,每年认股担任值理的人数,基本上是稳步上升的。股金的数目有很长一段时期(1995-2014)都维持在港币350元,直至2015年才调升为港币500元。值得注意的是,股金的数目只是最低认股的金额,认股者可以缴纳多于此数目的金额。如2011年,147份,股金为350元,以此计算股金总额应为51450元;然而,该年股金收入为66400元,多出一万多元,这是由于有不少认股人缴纳500元,更有八位认股人缴纳1000元或以上的金额。

不难看出,自1990年以来,每年认股担任值理的人数,基本上是稳步上升的。股金的数目有很长一段时期(1995-2014)都维持在港币350元,直至2015年才调升为港币500元。值得注意的是,股金的数目只是最低认股的金额,认股者可以缴纳多于此数目的金额。如2011年,147份,股金为350元,以此计算股金总额应为51450元;然而,该年股金收入为66400元,多出一万多元,这是由于有不少认股人缴纳500元,更有八位认股人缴纳1000元或以上的金额。

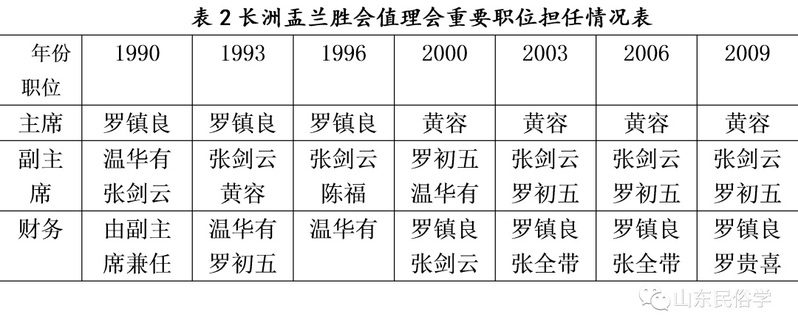

大会在开坛前会寄发开坛请帖给每位认股人,并会夹附选票(该年认股人名单),请各认股人圈选九位值理,担任下届执行委员,执行委员会三年一任。大会在开坛日起,会在神棚设票箱,以供选民投票;选民也可于醮期第三天晚上,把选票自行带到宴席。大会将会在宴席开始前开票,公布选举结果。执行委员人数于2006年增加至15人。但最重要的职位,如主席、副主席及财务等,长期由罗镇良、黄容、张剑云、罗初五等罟仔渔民担任(见下表)。

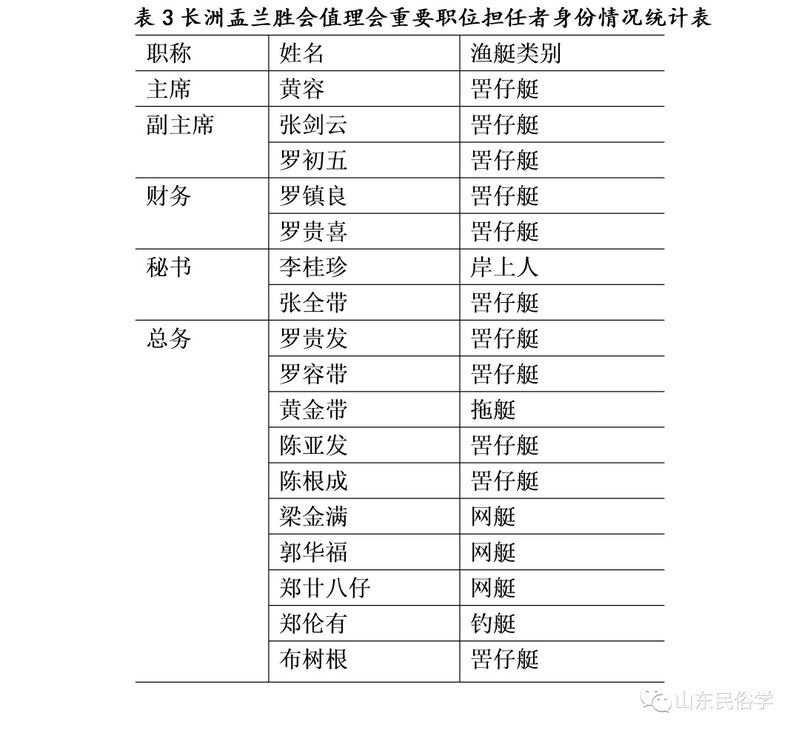

以2011年长洲水陆盂值理会为例,积极参与者的身份背景情况如下:

2011年长洲水陆盂兰胜会值理会的组成,包括罟仔、网艇、钓艇和拖艇等不同作业方式的长洲渔民,还包括一位岸上居民,故长洲的盂兰胜会可以说是水陆居民共同参与的活动。然而,主要的办事人员如罗镇良、黄容、张剑云、罗初五、罗贵喜等都是长洲的罟仔渔民。所以,长洲的水陆盂兰胜会仍是以渔民为主要骨干负责筹办的地方祭祀超渡仪式。

(二)仪式过程

至于仪式部分,代表全体值理参与各项宗教祭祀仪式的是“总理”。每年盂兰胜会结束后,翌日送神归位,各有意担任下届总理的值理都会在长洲玉虚宫内问杯,选出下一届的总理。所有值理都有资格问杯,获得最多“胜杯”者,依次担任下届胜会的正总理、第一副总理和第二副总理。值理会出资塑造的北帝行宫(北帝的小神像),将会由正总理迎请回家中供奉,待明年举行胜会时,由总理迎请到神棚供奉;而正总理亦需要在来届代表所有值理参与各项拜祭仪式。

1.举办日期

由于梅窝、坪洲与长洲都是聘用同一位长洲本地的喃呒师傅主持仪式,按照传统的安排,以上三地的盂兰胜会都是在农历七月廿日后举行,但梅窝与坪洲先进行。因此,长洲的盂兰胜会必须要到农历七月廿四日后才能举行。每年,长洲盂兰胜会值理会的主要成员会在农历五、六月间,选择某个星期日,准备果品、香烛和烧肉到玉虚宫进行择日的仪式。各值理上香后,以问杯的方式,由北帝爷确定胜会的开始日期,由七月廿四日开始探问,如首掷“阳杯”,即不获神明认可,必须另选廿五日,如此类推,一直到七月卅日。如得“宝杯”可重掷,以三择取得两胜杯的方式作为北帝神同意所选日期。曾参加盂兰胜会超过50年的罟仔渔民张剑云先生说,他还从未见过选到七月卅日,仍得不到北帝爷确认的情况。

2. 筹备工作

在北帝庙掷杯确定胜会日期后,筹备工作正式开始,主要包括以下四方面:其一,聘请喃呒师傅,与合约,预缴订金。喃呒师傅除了负责仪式外,还负责大士王及两只纸船的扎制。2016年,值理会与喃呒师傅所订立的合约如下:

2016丙申年长洲水陆盂兰建醮

七月廿七日,接神笛一支

七月廿七晚,开坛叁众壹醮师

七月廿八日,水陆

七月廿八晚,莲花单宝,五众两醮师

七廿九日早上,酬神先生壹名,笛一支

红马二匹

魇大士一个

三尺六大船弍只

旗斗、旙亭、宝珠、卷书、关门

北帝官箱一幅、大神衣九件

灯笼代订,由值理会付费用

合共四万八千元,来定弍万,余二万八千元

2016年丙申年六月吉日黄志道院承诰

其二,发出缘簿(题捐册),招收股份,每股500元。该年有超过150份人认股,担任值理。

其三,发出缘簿(题捐册),向各街坊题捐,捐款数目不拘,每名捐款人将作为“信士”,名字会被写在题名榜上,在盂兰胜会期间,由喃呒师傅透过各种仪式,上告天庭,获得祝福。

其四,在盂兰胜会开始前一至两周,聘请搭棚师傅,在海傍街(渡轮码头傍)搭建神棚。

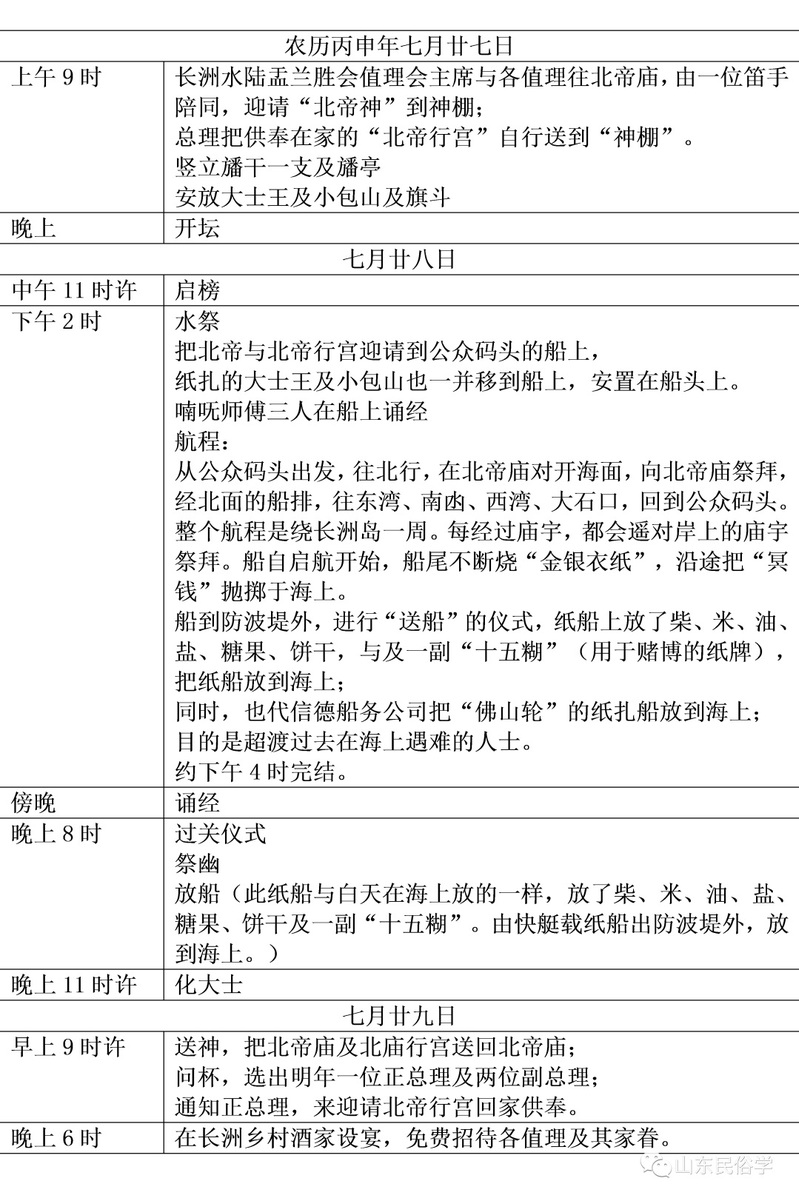

现以2016年长洲水陆盂兰胜会为例,介绍仪式的具体活动情况:

依据2011年以来的观察,一年一度的长洲水陆盂兰胜会在组织方面,值理会的执行委员虽然是以渔民为主,但仍是容让岸上居民参与其中,如自2011年起担任秘书的李桂珍即为岸上人。其次,参与认股担任值理的居民,除了渔民外,还包括岸上居民。在仪式方面,第二天下午的“水祭”和晚上的“祭幽”是最重要的两项超渡孤魂野鬼的仪式。“水祭”的过程是请大士王出海,绕行长洲岛一周,超渡过去在海上遇难的人士,洁净围绕全岛的海域。因此,自20世纪90年代以来,长洲岛的水陆盂兰,确实是以全岛渔民为主,包罗陆上居民的全岛性祭祀超渡仪式。

然而,笔者与岛上年长的渔民进行访谈发现,长洲的“水上盂兰”早于二次大战前已出现,主要是由长洲湾头上的“晒家佬”(晒家艇渔民)组织。当年,晒家艇主要是依靠收集拖船与扒艇的渔获,在艇上及岸边晒制咸鱼,交与从事批发的咸鱼栏商出售。由于晒家艇船体较大和宽平,以便在艇上晒制咸鱼,不便远航,故长年都湾泊在长洲的正湾,特别是靠近大石口附近。其次,在渔获量较多的季节,他们更会利用岸边的平地晒咸鱼。故当年长洲正湾内正是晒家艇活动的范围。每年农历七月,他们都会筹办盂兰胜会。据当时同样湾泊在长洲正湾沿岸的罟仔渔民说,湾泊在正湾外围的七艕大拖船及扒船都没有参加湾内的盂兰胜会,而罟仔渔民虽然都是在湾内生活,但由于生活较穷困,没有经济能力;而晒家艇主要是咸鱼栏商,具有经济能力,每年独力筹办盂兰胜会,进行“水祭”,但他们只用小艇在正湾内巡游,祭祀正湾内的孤魂野鬼。因为正湾是他们生活所在,故只在正湾内做洁净的仪式,连西湾也不会过去。

比照近年的长洲盂兰胜会,何以会有如此大的转变?过去晒家艇渔民何以会放弃主办此祭祀活动,而罟仔艇渔民是从什么时候开始,成为长洲盂兰祭幽的主办者?在仪式上,“水祭”原来只限于正湾内,何以会改为绕行整个长洲岛进行水祭呢?以上种种,都与二次大战前后长洲岛渔民组织的发展密切相关。

二、长洲渔民群体分类的变化

(一)二次大战前长洲渔民群体内部的分类认同

虽然,二次大战前已成立的“侨港渔民协进会”,也曾在长洲岛上设立分会,它名义上是全港渔民的共同组织,但实际上是香港咸鱼栏商人主持,推动渔业改良的组织,并非渔民自主的组织。二次大战前的长洲渔民,主要根据他们不同的作业方式,分为不同的群体。透过观察长洲渔民的端午龙舟祭,可以了解长洲渔民这种群体分类的具体情况。早在1929年,长洲的渔民已有“平安堂”的创设,作为筹办长洲端午龙舟祭的组织。不同作业方式的渔民,分别组成三个“堂”,各自集资装造长约70呎,能坐70名划手的大龙舟,参加一年一度的端午龙舟祭祀和竞渡。三艘龙舟分别称为“龙公”“龙乸”和“龙仔”,分属“福缘堂”“善庆堂”和“合意堂”三个渔民组织。“福缘堂”由七艕拖船渔民组成,其龙舟称为“龙公”;“善庆堂”为晒家艇渔民的组织,其龙舟为“龙乸”;而“合意堂”主要是扒艇渔民加上虾艇的组织,拥有称为“龙仔”的龙舟。七艕、扒艇等能到深海捕渔的大型渔船,以及兼业地方小型咸鱼栏的晒家艇,由于经济条件较好,都能各自成立“堂”的组织,参与端午龙舟祭。然而,大量湾泊在近岸,船体较小,只能依靠近岸捕鱼的罟仔艇,却没有足够的经济能力组织“堂”,参与各项祭祀活动。长洲湾上的渔民社区中,罟仔渔民成为边缘的群体。

这种渔民群体的分类,一直沿用。就算是二战后有不少渔民已迁居岸上和改业,但他们谈到过去从事渔业的生活时,仍是以其作业方式,作为群体的分类,称某人为“罟仔佬”、某人为“晒家佬”“扒艇佬”。

(二)日治统制下的长洲渔民

若论对长洲渔业组织产生重大影响的因素,不能不提日治时期的渔业统制政策。1941年12月底,日军占领香港,为维持香港的粮食供应,积极恢复渔、农业生产。由于香港四面环海,一直以来渔业都是本地重要的粮食产业之一。因此,日本军政府特别重视渔业生产的恢复与管制。占领军总督部的农林水产科负起推行渔业统制政策的工作。首先,把全港分为八大渔业根据地,强制各渔船选取其一作为根据地,进行登记。各渔业根据地所属的渔船,各有所属的作业区域,渔船不能驶出所属的作业区域,实行海上的“分区管治”。接着,在各渔区成立“戎克渔业组合”,作为管理区内各类帆船渔业的组织。长洲为八大渔区之一。1942年11月19日,根据香督令42号公布,成立“长洲戎克渔业组合”。“渔业组合”透过粮食及渔业物资的配给,强制渔民把鱼获交给“组合”,由“组合”转运到香港水产物卸卖市场拍卖。因此,戎克渔业组合取代了过去渔栏的角色,代渔民拍卖鱼获,抽取渔佣。长洲渔民在日治总督部的渔业管制下,所有渔船,不论是哪种作业方式,都只按作业渔区登记,加入到长洲戎克渔业组合。登记在长洲渔区的渔民,自此拥有明确的长洲渔民的身份。

(三)二战后香港政府推动下的整合——“长洲渔业联合会”的诞生

二战后,长洲居民在筹组地方自治组织时,由于水上居民有明确的长洲渔民身份,故以分区选举候选人的安排下,设立了“水上区”,名额占总候选人数的10%。再从候选人中选出七位“长洲居民协会”委员。如此安排,明确给予长洲渔民选举与被选权。20世纪50年代末,新界民政署欲规范新界各乡事组织,借长洲居民协会因改选产生的内部纷争,停止其职务,把长洲的地方自治权力暂委“长洲华商会”代理,并积极推动地方人士组织“长洲乡事委员会”。经过多次商议后,草拟条文,进行选民登记,于1959年2月19日,经南约理民府核实,编制选民登记册,以街道作为分区登记,因此选民主要是岸上居住的居民。1960年10月12日公布长洲乡事委员会选举办法,规定在86位候选人中,由全州登记选民投票选出39人为大会会员,即居民代表,再从中以互选的方式,选出13位执行委员。如据此安排,渔民被排除在外。因此,当时的理民府官员修改了“长洲乡事委员会组织章程”,加入条文:“除39名代表外,理民府得另指派两名水上居民为大会会员。”“理民府得指派两名水上居民代表之一名为执行委员之一,但该委员对于与水上无直接关系事项,并无表决权。”当时,在理民府的推动下,在1960年进行长洲乡事委员会第一届选举,经理民府修改后的章程亦得以落实。

虽然,两名渔民代表得以出任长洲乡事委员会之委员,其中之一更被指派为执行委员,但他具有的表决权只限于与水上居民有关的事情,其权力仍是与其他执行委员有别,无权参与其他与岸上居民有关事宜的会议。因此,据曾出任多年乡事委员会执行委员的渔民代表说,他们很少参与乡事委员会的会议。据此,让渔民代表加入乡事委员会的意义,并不在给与渔民参与长洲地方社会事务的权利,而是认可了“长洲渔业联合会”作为长洲全体渔民代表的组织。自第一届乡事委员会开始,理民府官员一直是指派长洲渔业联合会的主席作为渔民代表出任乡委会的执行委员。

何以“长洲渔业联合会”会受到政府的青睐,认可其作为代表长洲全岛渔民的组织?日治时期的“长洲戎克渔业组合”,虽然只经营了不足三年,但每年颇有盈余。渔业组合曾在1944年动用组合的资金购买土地,准备兴建学校,供长洲渔民子弟就学。不旋踵,日本宣布投降,香港军政府重新接管香港,指上述物业为敌产,把它收归敌产管理处。长洲渔民陈康靖在和平前,曾担任“长洲戎克渔业组合”的署理主席,买地建学校的工作,也是由他经手的。故和平后,他代表长洲渔民,向敌产管理处申请发还相关物业。但当时租用该物业成立的“长洲渔民子弟学校”,据说受左派势力所把持。1949年,香港政府教育署为防止煽动份子操纵学校,提出改组香港仔、长洲及大澳等渔校,以取缔藉教育作政治活动。长洲渔校虽曾提出抗议,但始终未能改变被接收的命运。据陈康靖与政府交涉的往来文书所示,政府当时提出由时任渔民子弟学校校长的陈康靖,重新组织能代表长洲湾所有渔民的“长洲渔业联合会”(Cheung Chau Fisheries Joint Association),接受政府的改组,接办“长洲渔民子弟学校”;政府则会受理由具有合法性,能代表长洲湾所有渔民的“长洲渔业联合会”,申请收回战时属于“长洲戎克渔业组合”所拥有的物业;因日治时期的“戎克渔业组合”为长洲湾上所有渔民的组织,其拥有的财产,应由同样代表全湾渔民的组织接收。1953年2月,新组成的“长洲渔业联合会”获香港警务处接纳其注册,正式成立。其后,几经交涉,终由“长洲渔业联合会”把上述物业收回。

“长洲渔业联合会”既是长洲湾上不同作业渔民群体的共同组织,也是香港新界民政署官员努力促成的,故新界理民府官员在筹组“长洲乡事委员会”时,委任“长洲渔业联合会”的渔民代表作为乡委会执行委员,就变得顺理成章了。二战后,长洲湾上罟仔渔民的经济能力有限,但由于人数众多,故在以选举方式产生执行委员会的“长洲渔业联合会”中,扮演着日益重要的角色。

(四)自然灾害对旧有群体分类的破坏

根据长洲湾上老一辈渔民的口述,二战前后,长洲岛由于未有修建避风塘,渔民遭遇飓风吹袭时,湾泊长洲湾外围的七艕(拖船)、扒艇等大型渔船必须尽快开往油麻地避风塘暂避,而小型的罟仔艇,则会选择往就近的梅窝或拾朗的山沟内避风;而晒家艇由于船体较平较大,又不便远航,故只能留在长洲湾内避风。长洲乡绅黄仲凯指出,早在1945年,香港光复初期,英国菲士廷将军曾代表港府巡视长洲,访问长洲居民协会。时任长洲居民协会主席的黄仲凯曾提出十项要求,包括建筑避风塘。但十五年过去了,建避风塘的修建,一直未有落实。长洲为香港四大渔业社区之一,居民不少从事渔业。1937年的“九二风灾”,居民丧生者达300多人。在1960年台风玛丽吹袭香港前不久,长洲拖船合作社理事长黎瑞庚、长洲罟仔合作社理事长罗镇华、曾联同长洲西湾罟仔合作社及梅窝罟仔合作社等渔民团体,联呈渔类统营处处长祁达,转呈港府,要求从速兴建长洲避风塘,让附近渔民于台风吹袭时,能及时趋避,使渔民的生命财产,得到保障。但政府一直拖延,未有具体的行动。

1960年6月8日,飓风“玛丽”吹袭香港,傍晚风力逐渐加强。至零晨,飓风中心在长洲盘旋,海面风浪极大,至4时许,海浪达三层楼高。因此,海面上各大小船只为风浪冲击,互相碰撞,毁烂不少。据当日灾情报道:“(6月9日)下午止,经登记之灾民共八百四十人,其中四十四人为东湾木屋居民外,其余均为海上居民,报失踪者廿八人,登记被风吹毁之船只大小共一百卅八艘,其中二十艘为巨型机动渔船。”“截至下午五时,共寻获大小尸体十五具,重伤者八人,轻伤十八人⋯⋯而平时如湾泊船只最多之正湾,即小轮码头海面,飓风过后,各停泊之大小船只被飓风吹毁者绝大部分,幸免者寥寥可数。”

玛丽风灾后,由于长洲的水上居民受灾最重,损失最大。香港圆桌会游说英国及北爱尔兰全国圆桌总会,在长洲捐建小村落,以安置这次因玛丽风灾而丧失家园的灾民。1959年,为响应联合国的“国际难民年”,香港、英国及北爱尔兰的圆桌会,分别发起各种募捐运动。因此,1960年香港圆桌会提出要求时,他们决定将国际难民年内筹得的经费,作为捐助建筑新村的费用;香港政府则拨出岛上西水坑官地数万呎土地,兴建“长洲圆桌新村”,收容受灾的渔民。圆桌新村共兴建42间房屋,每间面积11呎乘16呎,楼高9呎,共收容41户灾民。1961年6月9日,离岛理民府官钟逸杰往长洲圆桌村,视察建屋工程时,斟察该村地形、地势和面积,见该村虽已建屋42间,尚余空地甚多,故决定在村内加建两列房屋,每座十间。此项工程将加紧进行,以与原有之42间同时开幕启用。

据长洲渔民的忆述,飓风玛丽袭港期间,长洲湾上的晒家艇悉数为飓风所击沉。因此,迁进圆桌村的受灾渔民,有不少是晒家渔民。由于走避不及,停泊在湾外的大型拖船,也受到严重的损失。1962年,香港有史以来最强飓风温黛袭港,由于长洲仍未有避风塘,走避不及或无法走避的渔船及船厂,都受到严重的破坏。屡遭打击,长洲以作业方式分类的传统渔民组织,其经济能力受到严重的削弱。如七艕大拖船数目不断减少,到20世纪60年代,已无力维持“福缘堂”的端午龙舟祭,龙舟日久失修,终于要由罟仔渔民接手,重修龙船,每年由罟仔渔民派人以“福缘堂”名义参加祭神与竞渡。晒家艇也面对同样问题,受到玛丽风灾后,受灾的晒家艇户多被安置在“圆桌新村”,上岸后有不少晒家渔民根本无力重造新船,因而改业。自此,每年筹办水面盂兰胜会时,股份减少,只有十数份股份,经济日渐捉襟见肘。20世纪60年代,主要是让罟仔渔民参与,值理人数才日渐增加,值理的股金也由200元,逐渐提高至2015年的500元。过去作为边缘群体的长洲罟仔渔民,在二战后,透过参与政府认可的“长洲渔民联合会”,20世纪60年代后期,接手“福缘堂”的龙舟祭,再参与到原来属于晒家艇户群体的水面盂兰胜会,打破长洲渔民以作业方式作为群体分类的传统。倒过头来,这也有利于作为长洲全体渔民组织的“长洲渔业联合会”的发展。

三、结语

被认定为地方社会群体的“传统”,即意味着是一套被接受的,经过定期反复实践和仪式化的活动,因而与过去建立连续性,确立了特殊的历史意义。Eric Hobsbawm指出,这种“被发明的传统”的特殊之处,在于其与过去的连续性大多是人为的。当社会迅速转型,削弱或摧毁了那些与旧传统相适应的社会结构时,使旧传统不再能适应新的社会模式时,也就是承载旧传统的机构,传播或执行旧传统的群体已失去其能力时,新的传统会被发明,以取代旧传统。

今天,长洲的渔民社区仍有各种不同的社区传统节庆仪式,这些节庆仪式的历史都可追溯至二战前。然而,当下所见的“传统”,实际上与二战前的“传统”有重要的差异。如Eric Hobsbawm所言,传统与其载体(人群或机构)有密不可分的联系,要了解长洲渔民的传统节庆,必须探究其载体的模式。在二次大战前,长洲渔民以作业方式作为其群体的分类的基础,不同作业方式的渔民,建立各自的“堂”,组织各自的节庆活动。在二战前,长洲的端午龙舟祭,只属于有经济能力建造大龙舟的七艕、扒艇和晒家渔民;水面盂兰胜会也只属于湾泊在正湾内,具有经济能力的晒家艇渔民的“传统”。长洲罟仔渔民,由于经济能力不足,经常被排除在这些“传统”活动之外,成为长洲湾上的边缘群体。然而,二次大战的爆发,社会出现急速的转型。正如本文所述,日治政府的渔业统制,强制长洲渔民组织“戎克渔业组合”,打破旧有渔民的行业分类;战后香港政府对长洲渔民社区的干预政策,要求组织能代表湾上全体渔民的“长洲渔业联合会”,进一步整合长洲的渔民;再加上天然灾害(台风)及人为灾害(政府迟迟未有为长洲修建避风塘)等因素的影响;旧有渔民的行业组织破产,其他群体的加入,渔民社会模式的改变,导致了“新传统”的产生。“传统”载体的改变,使“传统”的内容也发生变化。二战前,长洲水上人的盂兰胜会,由于执行者为晒家渔民,他们日常生活的范围只在长洲正湾上,故“水祭”的仪式也局限于正湾内。然而,自20世纪60年代,长洲罟仔艇渔民加入承担股份,担任值理的人数渐增,后来罟仔渔民更成为主要的筹办者。二战后成立的“长洲渔业联合会”,罟仔渔民也包括在内,作为整体渔民的一分子。20世纪70年代,罟仔渔民大都已上岸居住,有不少也已改业。长洲的盂兰胜会在他们的主持下,不断扩大。现存的文件可以看到1974年仍是以“长洲水面盂兰胜会”为名,虽然未能够确定何时改为“长洲水陆盂兰胜会”,但在1989年的财务记录中,已可看到此传统活动已改为“水陆居民盂兰胜会”,而“水祭”的范围也超出了长洲正湾,把整个长洲岛也包括进去,绕行整个长洲岛一圈,进行水祭。由此可见,仪式也随着执行的群体发生变化。传统与仪式的载体,才是研究地方社会传统的核心。

(本文经作者授权发布,原载《节日研究》2019年第十四辑,注释从略,引用请参考原文)