【论文提要】本文将18世纪越南南方的经济置于一个更大的“时” — 18世纪这个中国世纪,和“空”——华南沿海以至东南亚海岛地区——背景之下,力图以这个视角达到对交趾支那这个南方王国的更全面一些的认识。本文特别对18世纪的广州贸易系统是如何与交趾支那相联系甚至对其发展举足轻重这一问题感兴趣,也即是说,位于南中国海的此岸经济系统如何影响了彼岸的政治经济,甚至其命运。据范岱克关于18世纪广州贸易和其行商的最新研究和零星散落的各种其它语文资料,交趾支那是18世纪中叶广州华人帆船贸易的主要目的地和重要华人经济作物生产地区。在有记载的三百多条赴东南亚的华人贸易船只中,广州赴交趾支那特别是今湄公河三角洲的船竟然高达82% 至84%。为什么在彼时彼地会发生这种几乎颠覆我们以前认知的情况?本文意在考察其背景,其在交趾支那的发生发展过程,活跃于其中的广州行商,他们与阮氏朝廷的关系,以及以上因素与越南历史上破坏性最大的西山起义的关系。后者的发生基本上将半个世纪广州贸易给交趾支那所带来的活力、繁荣、城镇化和所积累的财富毁坏殆尽,19世纪的越南开始走的是另一个方向。

【关键词】18世纪,广州行商,越南南方

东南亚地区的18世纪是一个中国世纪。经过数十年的冲突,新生的清政权稳定了海疆,并创设了新的广州贸易体制,随之而来的海上贸易浪潮极大地促进了欧洲人在中国和东南亚的商贸活动。其影响深远,遍及整个亚洲。对交趾支那(越南语Đang Trong, 华人称 “广南国”,西文文献都称为Cochinchina, 均指今越南南部)来说,中国世纪意味着华人移民的增加,以及经济作物生产规模的变革。这些情况多数出现在旧交趾支那沿海地区(广平至归仁)的狭长平原上,但其商业贸易和人口迁移的流向却集中在湄公河三角洲一个新的边疆地带。经济作物——最重要的有胡椒、糖、槟榔——构成了这一时期经济发展的主体。还有大米,如下文所述,成为了湄公河三角洲地区的一种主要作物。对于这一南部边疆来说,不断增长的生产力也意味着许多新的港口的出现从事出口贸易。然而一段时间之后,中国世纪带来的却不只是发展,同时悄然而至的还有地区的不稳定。在交趾支那传统区域中的山区,藤和金与广州的贸易需要使得阮氏对高地人的剥削变本加厉。许多因素同时作用,终于使阮氏政权在1776年失去他们的王国。悲剧的是,在交趾支那,中国世纪始于繁荣,却以几近彻底的破坏收场。

胡椒、糖和冰糖:“它们是世界上最好的”

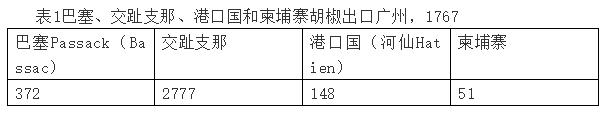

还在阮氏统治越南以前,胡椒种植就已经成为交趾支那的重要生产项目。早在15世纪越南人占领交趾支那前,占人(The Chams)就开始了胡椒的栽培,几乎同时开始的还有苏门答腊人。1602年,当一个荷兰商人来到会安(Hoi An),有两名代表着交趾支那国王(Nguyen Hoang?)并且“能说一口流利的葡萄牙语和马来语”的老年妇女带给他290担胡椒,并表示还可以提供更多。他的记述暗示着,在当地可以获得产自顺化(Thuan Hoa)和归仁(Quy Nhon)地区的胡椒。此后到1654年,总共有934担胡椒通过海路从交趾支那被运往长崎。到18世纪60年代,这一数字增至三倍:根据荷兰东印度公司的记载,每年至少有3000担胡椒被持续运往位于广州的重要外贸市场。一则记录了从广州购买胡椒(单位:担)数量的英文档案进一步暗示了当时印支半岛的胡椒产区分布:

交趾支那的胡椒主要运往中国。1750年,法国旅行家兼商人皮埃尔·波伍尔(Pierre Poivre)记述道:“非常多的胡椒。成色和质量俱佳。它们大都被那些中国帆船所抢购。”中国人不仅运输胡椒;在18世纪,有为数众多的胡椒种植者本身也是中国人,他们当中大多是来自广东东部说潮州话(Teochiu)的移民。

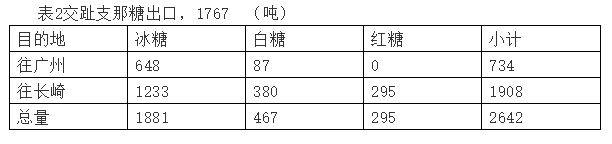

同样兴盛的还有糖业。直到17世纪中期,交趾支那的红糖(300到400担每年)都主要销往日本市场。然而,进入18世纪,这一生产就被飞速崛起的白糖所取代。根据18世纪50年代波伍尔的报告,仅会安一地每年就有4万桶(1200吨)白糖发往中国。糖的出口量直到18世纪60年代都保持着增长的态势。我们能了解到这一趋势,是因为有1767年的两份数据,其中一份来自在广州做生意的英国商船,另一份来自日本。结合来看,可以发现它们暗示了两点内容:其一,当年那些商人在广州和长崎之间运输了多达2642吨的糖;其二,冰糖在两个市场糖的出口中均占主要部分,详情如下:

需要注意的是,上述数据并没有反映出18世纪60年代定期从交趾支那和巴塞河地区运糖前往广州的帆船的运糖量(见下文)。据合理估计,从18世纪60年代到70年代初,交趾支那的糖出口量可达3000—3500吨/年的水平,并且这个国家的制糖者都集中在冰糖的生产上。在18世纪60年代中,其生产规模大约可与爪哇18世纪初的糖业生产相媲美,据记载当时该地区有100座糖厂在运行。交趾支那的冰糖在海上客商中广受欢迎,部分是因为他们认为它相比广州市场上的竞争者们所提供的,拥有更加优越的质量和低廉的价格。据英国东印度公司1764年关于广州的档案记录,当时福建泉州(Chinchew)冰糖的价格是5.6两白银/担,而同样的冰糖来自交趾支那则只要5.2两白银/担。

交趾支那提高糖产量的动机可以从以下价格表中清楚地反映出来。60年前,即1701年时,不同品级的糖在长崎的售价如下:

在交趾支那本地市场中,冰糖价格比白糖高20%,而如上表所示,同样的冰糖在日本市场上的价格则为白糖的1.66倍,红糖的3倍。一名广州商人进一步证实了这一点,他在报告中称,在交趾支那,冰糖与白糖的价格分别为四贯和两贯,而对红糖他干脆连提都没提。在土地和劳动力投入相同的情况下,红糖的经济效益是最低的。大概这也是为什么在17世纪后期,随着白糖交易额的增加,交趾支那的红糖却逐渐从日本市场消失了。有趣的是,17世纪80年代到18世纪40年代白糖产量的激增时期正好是从中国到交趾支那的移民高峰时期。

18世纪亚欧商人都熟知交趾支那出产的糖物美价廉。就连亚当·斯密(Adam Smith)在将它和英国殖民地的对手相比时,也表现出对它的浓厚热情:

在交趾支那最好的白糖一般售价为每公担3 比索 ,……还不到从我们殖民地进口的红糖或muskavada糖价格的四分之一,以及顶级白糖价格的六分之一。

亚当·斯密关于交趾支那的信息来源是旅行家波伍尔,后者在1749到1750年访问交趾支那时报告道:“糖是实际贸易中占主导地位的商品。它是白色的均匀颗粒;冰糖或糖块质地细腻、晶莹透亮、质量上乘。中国人大量购买并将它们碾碎运回国出售,从中他们可以获得30~40%的利润。”18世纪的交趾支那因糖而闻名。从1650年到1745年,它出口到长崎的糖(红糖和白糖)增长了40倍。由于出口以冰糖为主,1767年交趾支那糖产值又翻了一倍。18世纪糖产量的增加可能使交趾支那的财富获得了一个显著的增长。

当然,不同类型的糖是有差别的。例如,生产过程的不同。红糖厂址主要选在乡村并由那里的农民生产,而白糖工厂则倾向于建在城镇之中。之所以会出现这样的现象,是因为不论是生产白糖还是冰糖的工厂规模都往往要比生产红糖的大很多,职是之故,白糖厂往往由大地主和富商拥有或经营。在广州,冷藏技术和铁路运输在19世纪发展起来之前,甘蔗必须在收获后的48小时之内就地或就近处理。这意味着生产者必须在很短的时间内完成收割、压榨和熬煮甘蔗的一系列过程。要做到这一点,在收获季节必须准备好所有炼糖所需的条件:比方说,处理4.9英亩土地产出的甘蔗需要17名工人,12头公牛,大型铁锅、铁罐等器皿,以及各种装备——包括最为昂贵的甘蔗压榨机。单是购买这一种设备就要花费生产者145两白银,更别提每年运行还要耗费95两白银。显然,白糖生产是一种需要大量投资的经营项目。但它的利润仍然引人注目。在18世纪的广州,收割一轮甘蔗获取的收入,与收割两轮大米所获得的差不多。

在交趾支那,预付款制度确保了大规模白糖生产所需要的大量资本。这一制度产生于17世纪该地丝绸生产商为长崎市场生产丝绸的时候。到了18世纪,广州成为这一制度的保障者,它通过提供预付款来保证及时交货和获得最低价格。人们发展海外糖业的需要,随着广东土地供应的减少和白糖需求的增加而增长,从而产生了这一制度。边和(Bien Hoa)的信贷资本和劳动力都来自广州。考虑到这一情况,我们可以把边和的糖业经济看作是广东糖业经济的一个延伸。

广州:十八世纪的亚洲金融中心

上文提到的英国、法国和荷兰商人的报告表明,广州是交趾支那胡椒与糖的主要市场。这使得广州成为理解区域竞争对交趾支那经济深远影响的一个重要通道。如范岱克(Paul Van Dyke)所揭示,在18世纪的亚洲,广州为贸易者们提供了一个最易于进行商业活动的中心——事实上,是东亚唯一的“开放”市场。他在书中叙述道,当权的清朝政府并没有种族、国家、地区、宗教和其他任何方面的偏见,而是一体接纳所有想要到广州贸易的人。因此,在十八世纪早期的那些年里,这座城市成为了世界上“做生意最具有灵活性的地方之一”。

这一繁荣的商业中心吸引了大量外国资本,也使广州成为了一个金融中心。其原因可追溯到欧洲。18世纪10年代,欧洲商业最发达的两个航海贸易国——英国和荷兰,借贷利息都下跌了,4%和3%的利息成为常态。而在印度利息可达7%以上,在广州则到12%至20%。(见下)其结果就是,大量的银币从欧洲流向了亚洲。Chaudhuri强调,由于亚洲变成一块巨大的吸引欧洲和新世界资本投资的磁铁,在亚洲金融市场上“欧洲各公司所进口的白银毫无疑问扮演了一个积极而不是消极的角色”。

在中国,向外国人借贷是违法的,故而清政府也没有对外国资本征收利息。然而,茶叶贸易的进行却又离不开投资资本,因此在实际事务当中,中国官员常常对外国资本视而不见,使得向外国人借贷理论上为非法而实际上与日俱增。令人惊讶的是,这些外商的投资通常都很安全:如果一名中国行商不幸破产,朝廷只会单纯地强迫其他行商来承担他欠外国人的一切债务。通过这种方式向外国投资者偿付欠款,确保了他们返回中国进行交易的积极性不会减退。这使得大量外国资本源源不断流入广州,为涉及外销的各个方面提供了资金支持。

这些外国货币多数融资于和东南亚之间的帆船贸易。在广州从事贸易的中国商人不仅长期需要流动资本从中国各产地购买茶叶、瓷器和丝绸,而且还要为他们与东南亚地区的航海贸易筹措资金。外国人常常是他们最好的,有时甚至是唯一的资本来源。投资者包括瑞典人、葡萄牙人、西班牙人、阿美尼亚人、穆斯林、巴斯人、法国人、丹麦人、荷兰人和英国人。在这一非正式的体制下,他们可以以10%—15%的年息从澳门、广州及中国以外的其他地方筹借到资金,再以15%—20%的年息, 有时甚至24-30%利息这些钱贷给中国人。

外国投资以名叫船舶抵押合同的普通贷款或债券的形式进行。船舶抵押合同相当于保险单和小型商业贷款的结合体,其作用是承担一次航行中海上灾害对船只和货物所造成的一切损失。风险越高,保率也越高:在广州,对于除马尼拉以外的任何目的地,一份帆船抵押借款的保率是40%每年每次。船舶抵押债券使投资者们和商人们共同承担了东南亚航行所带来的巨额风险。下面这份1765年,由瑞典大班 Jean Abraham Grill和一位准备前往交趾支那的中国船主签订的船舶抵押合同详细表明了这一情形:

立借洋利字人海南造恒泰装船主伍和观借到味哋呀嗹洋利花边银伍佰大圆置配在恒泰装前往安南贸易,往回加肆算息。言约本船到内港贰个月后本利一足送还不误。倘风水不虞各安造化不得异言。立此为照。

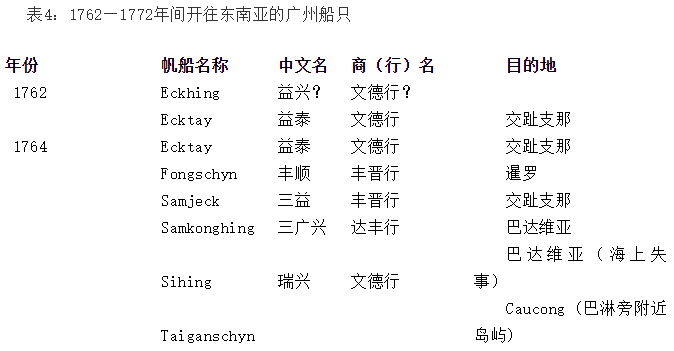

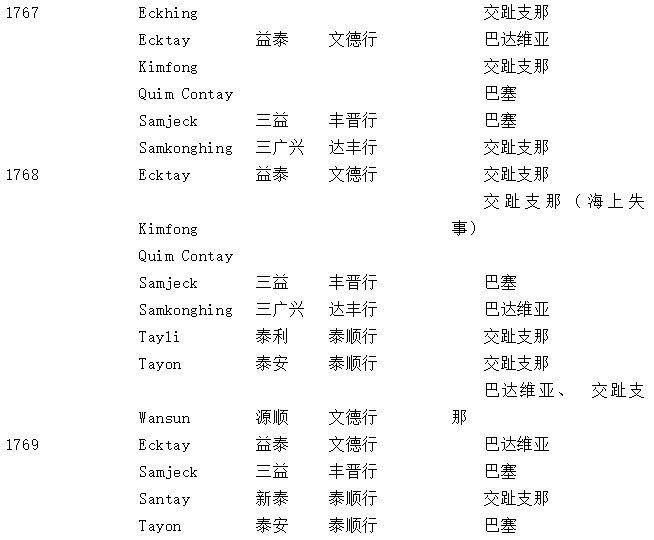

18世纪中叶交趾支那经济作物产量的急剧上升,与资本的突增有着密切关系。如表4所示(见第13页),18世纪60年代,在37艘来自广州的帆船中,有75%—80%从事与柬埔寨、港口国和交趾支那的贸易。范岱克即将出版的著作进一步统计了368艘广州帆船的去向,而其中去柬埔寨、港口国和交趾支那的贸易船只比例更为惊人,竟高达82%-84%。

交趾支那和广州之间的密切联系,与足以支持航海贸易的资本相结合,为商人们创造了一个成熟的市场和服务行业。19世纪初,福建裔阮朝高级官员郑怀德(Trinh Hoai Duc)在谈到他祖父居住过的城市边和时,曾带着怀旧的心情回忆起它的鼎盛时期:

从古洋船到来下碇已定雇铺居必行,向家地主计开船货递交关。其行主订价包买,粗好相配,无有留滞。于返帆之日,曰谓之回唐,如有要用某货亦经先期明炤,合约单代为收买,主客两便。时帐目清楚,客人只弦歌游戏,既得甘水净洁,又无虫虾侵蚀船板之患。待至程期满载荣归而已。

在18世纪,位于南海对岸的广州对于交趾支那的经济作物生产固然至关重要,然而,交趾支那的繁荣也与其南方的港口国密切相关。

18世纪的关键环节:港口国

18世纪的一个名叫港口国的港口城市,在增强交趾支那与广州,以及它与其它东南亚邻国之间的联系中扮演着重要的角色。这个位于暹罗湾沿今越柬边境的半自治国家,于18世纪初期由来自广东的鄚玖建立。在交趾支那国家政权的保护下,他和他的后人在那里建立了一个繁忙的中转站,将东南亚和交趾支那的各港口与广州联系起来。“Cancao”的中文名“港口”直接地表明了它是一个港口或者说港口国。其越南语名称“河仙”于18世纪初期始为人所知,大概由它的马来语名称Kuala(“河口”)演变而来,凡此名称指的都是连接港口和内地的主要通道——Pontima河。到18世纪40年代,港口国正沿着成为湄公河下游地区的主要港口和成功的海外华人城邦国的道路发展。它对印度支那半岛南部的影响力在18世纪50年代至70年代初之间达到顶峰,在此期间,它受益于一个越南商贸者之前从未得到过的贸易机会:马来半岛的锡出口。

那些贸易船发现港口国不仅正好处在广州市场的两大主要稻米生产基地——湄南河和湄公河三角洲——之间的一个便利的位置,而且可以直通马来半岛。在如同迪石(Rach Gia)和贡布(Kampot)一样沿暹罗湾而建的大量港口中,只有港口国在雨季有一条通往朱笃(Chau Doc)附近湄公河下游地区的季节性通道。海舶很容易航抵港口国。一股强大的洋流穿过台湾海峡,沿中国南部海岸流动,再流经越南中部和南部海域,最终进入暹罗湾,贸易船舶顺着这股洋流,就会自然而然地被带往港口国。因此,邻近马来半岛的港口国将交趾支那带入了中国与东南亚各岛屿之间的贸易,其中最引人注目的当属锡的贸易,它在18世纪以前从未如此兴盛。虽然参与这一贸易的三个越南港口——巴塞(Bassac)、交趾支那(Cochinchina)和港口国——都没有出产过一盎司的锡,但在1767年,来自旧港(Palembang)——当时东南亚的锡生产中心——的锡,有近三分之二却是由它们出口的。这大致相当于1775年英国东印度公司(EIC)的船运到广州的锡的总量。

大多数由港口国再出口到广州的锡都来自位于邦加(Bangka)的华人矿商。1757年,大约有25000名中国人在邦加的矿井采矿。他们每人每月需要半担大米(30千克)来维持生存。这意味着为了保持锡产量的稳定,邦加每年单是大米就要进口10万担,还要加上盐、鱼干和蔬菜的供给。这正是港口国可以大显身手之处。湄公河三角洲在18世纪40年代已经成为一个大米生产中心,这使得港口国的商人可以很容易从这里得到充足的大米货源。如果没有湄公河三角洲的大米,港口国绝不可能成为一个服务于广州的繁盛的锡贸易中心。

在港口国到东南亚诸岛的航线上,苏门答腊的港口城市旧港起着重要的作用。服务于当地“最富有的印度尼西亚群岛之一”,它牢牢地掌控着邦加岛的锡矿。在范岱克未刊《广州档案》中可以发现港口国与旧港之联系的明证。例如,一条1779年的记录叙述了荷兰大班们在广州从与他们合作的中国行商那里获知,“有两艘帆船从港口国到达旧港,据说每艘都装载了3000担的锡”。这条记录表明港口国在锡的区域贸易中占有的重要地位。荷兰人垄断了大部分邦加出产的锡;剩余部分中,相当数量由生产者在获得旧港苏丹的许可后卖给了港口国,而经由邦加中国矿工走私出境的数量也非常可观。不论过程如何,邦加的锡都经由港口国或交趾支那流入广州市场。

湄公河三角洲的稻米种植、旧港/邦加的锡矿开采,以及经港口国转口贸易到广州的锡,这三者发生发展过程具有一致性和内在联系。Mary Heidhues曾指出,“邦加本地居民回想起旧港Ahmad Najamudin苏丹政权时”——它正好与旧港锡产量高峰时期重合——“称它为黄金时代”。这一时期也正是港口国与交趾支那的黄金时代。很难想象距离港口国和交趾支那上千海里之外的旧港,会成为18世纪60年代这两地经济增长的重要引擎,但事实似乎就是如此。横跨暹罗湾的大米与锡的贸易量与贸易频率一定十分可观。交趾支那是这一时期锡贸易的重要竞争者,满载着锡的帆船频繁地从交趾支那出航驶往厦门和广州。一则荷兰档案揭示了交趾支那的帆船在对广州的锡运输中所扮演的角色:

1763年8月18日:关于锡的贸易前景,他们(三位行商)……补充说,那些无法直接由旧港运达这里的锡的缺额,可以由交趾支那帆船运输的锡来弥补。

18世纪60年代交趾支那的主要港口会安甚至制订了专门针对旧港和港口国的税率,这绝非巧合,而是暗示着在港口国、旧港和交趾支那之间存在着定期且频繁的贸易。事实上,有众多史料表明,这一时期有如此多的锡流入交趾支那,以致于从澳门等地开往中国内地的船都装载了大量的来自交趾支那的锡。

冲突的产生:世纪中期交趾支那藤条、锌与黄金的政治经济

18世纪50年代,随着交趾支那迈入繁盛时期,各种矛盾也开始露出水面。有三种商品似乎是引发这种紧张局势的关键因素,并且它们事实上只用了二十年就把稳定繁荣的交趾支那推入了政治与社会崩溃的深渊。第一个因素是锌,阮氏朝廷用它来铸币,结果导致了一场危险的通货膨胀。第二个因素是黄金,特别是黄金的出口。第三个因素是藤条,随着对藤条需求的快速增加,阮朝对交趾支那高地人一次又一次加税,最终使藤条与锌和黄金一起,成为局势恶化的重要因素。这三种紧张因素相互激荡,最终使得那场通常被称作“西山起义”的灾难性战争无可避免地爆发。这场战争彻底摧毁了交趾支那。本节将探究这三种商品为什么会成为导致交趾支那从繁盛走向衰败的破坏性的关键因素。

锌币的铸造。17世纪到18世纪初期,交趾支那的流通货币主要有两种:即旧的和仿造的日本和中国钱币。交趾支那的钱荒开始于十七世纪晚期,其时,德川幕府下令限制铜的出口,而中国对于铜的需求却又持续上升,这两者对钱币铸造都产生了影响,并最终牵连到交趾支那通货的供给。当这些金属的来源开始枯竭时,交趾支那的阮氏政权面临了危机。到1772年,铜价已经涨了2.75倍,每担从20贯涨到了55贯。

危机关头,交趾支那阮氏政权尝试利用广州出口的锌(当时称白铅)来应对钱荒。1745年,阮王阮福阔采纳了这一方案,在1746年到1748年间铸造了72396贯锌币。这种金属价格低廉,储量丰富,满足了18世纪40年代交趾支那商品经济快速发展的需要。但是当阮氏政权的权贵们开始参与钱币私铸时,局面开始失控。在这个十年末,锌影响了中国与交趾支那之间的贸易活动。波伍尔结束了其于1749—1751年在交趾支那的访问后,曾留下这样的记载:“他们(华人)在这种货物上所获的巨额利润,使得他们放弃或暂停了所有其它物品的贸易。” 1767年,锌是广州运往交趾支那(9868担)、巴塞(5890担)、港口国(1589担)、柬埔寨(1014担)的最大宗货物。如果这些锌都用于铸币,那么仅在这一年,私铸币就是20年前阮氏政权3年所铸官钱总量的8到10倍。大量私铸都发生在南部边境。港口国(即河仙)的鄚氏家族早在18世纪30年代就获得铸币许可;到18世纪60、70年代,铸币中心似乎已经转移到了湄公河三角洲,特别是朔庄的巴塞地区。1768年通货膨胀变得严峻起来,1770年一位名叫吴世麟(Ngo The Lan)的学者上书阮王,请求他取缔巴塞地区的铸币活动。但是朝中官员——最可能受益的群体——扣留了他的上书,因此它最终未能上达国王那里。这封上书被证明是很有预见性的;最终令阮氏王朝垮台的西山起义就在次年——1771年——爆发了。

黄金投机。关于锌的政策催生了一系列复杂的影响。根据波伍尔的叙述,1750年锌币泛滥时,武王阮福阔用这些锌币“买下他王国中所有的黄金”。这些黄金随后被运到中国进行投机。一份1763年出版的英文资料这样描述广州的黄金:“这些昂贵的商品(黄金)并不都产自中国,还有大量黄金通过帆船从交趾支那运往中国,再换成各种货物回帆。”实际上,交趾支那黄金外流的数量还在增长。根据中国海关外籍税务司马士的记载,单是1767年一年,就有386个金锭被从交趾支那运到广州,而这一年来自该地的黄金在英国东印度公司广州商馆的眼里竟然算是“数量极少”。约10年后成书的一部越南史籍估算,这一时期每年至少有1000个金锭被运往会安,全部卖给华商。1772年,交趾支那的黄金投机已然失控。荷兰商人对此有所报道:在这个国家,“黄金的价格是如此之高,因此,目前的最好选择是进口而不是出口它。”

18世纪越南著名历史学家黎贵惇(Le Quy Don)指出,武王阮福阔的舅舅张福峦——18世纪60年代阮氏政权最有势力的腐败官员,垄断了阮氏王朝的黄金税收,这是导致西山起义的重要因素之一。的确,正如上文提到的《广州档案》所反映的那样,黄金投机确乎动摇了交趾支那的财政秩序。当时,有一位长住交趾支那的葡萄牙商人曾提到,Outa Ngoai (即 Ong Ta Ngoai,翁左外,也就是张福峦),这位被认为是“荷兰人的朋友”的人,正是欧洲船只不再造访交趾支那各港口的原因。颜氏家族的密切合作伙伴黎开官(Beau Khequa,即资元行行商黎光华)广泛涉足交趾支那的黄金交易。颜氏的另一位重要合伙人是蔡煌官Tsia Hunqua。 据《大南实录前编》,蔡姓华商(闽南话是“Tsja”)与张福峦联手征收交趾支那各主要港口的税收。十八世纪会安华人有十老,前三位是颜、周、黄(闽南话是“Oey”),而第四位就是蔡。颜氏家族是广州最有势力的行商之一,也是18世纪逐利交趾支那的主要行商。蔡煌官是颜氏的重要商业伙伴,——极可能就是会安蔡氏(Tsja)一族的亲属——则与张福峦合伙垄断了黄金税收。

最后一个(但不是影响最小的)导致经济困难和政治紧张的因素是,阮氏政权对高地居民征收越来越重的税。阅读阮氏政权留下的数量不多的资料,会发现18世纪高地居民的纳税清单上,很奇怪地出现了一项看起来琐碎,实则透露出一系列极为严峻的事实的内容。例如,在1769年,朝廷向广南(Quang Nam)地区47名高地居民征收了156900根(1569捆)藤条作为税收。从第一级(壮项)到第六级(老项),每个等级的纳税者每年都必须向阮氏政权缴纳从1000到7800根不等的藤条。该数量是阮氏政权对首府富春(Phu Xuan,后改名为顺化)附近村落征收的用以抵税的藤条数量的三倍。

为什么阮氏朝廷需要如此多的藤条?

答案还是与广州有关,特别是与广州出口到欧洲的茶叶和丝绸有关。18世纪,无论西方船舶还是中国帆船,都随船携带大量藤条作为间隔货物的包装材料(垫舱物)。藤条最适合这一用途:它们细薄柔韧,而且不带任何可能污染茶叶的气味。一艘典型的荷兰东印度公司的船只在一次单程航行中,大约使用2000捆藤条作为支撑物或垫舱物(dunnage)。而到了目的地,这些藤条可以很容易地作为货物卖掉。因此,对于船运商来说,在丝绸出口贸易中,藤条同样具有很高的价值。藤条柔韧耐用,用来捆扎包裹生丝,不仅可以保持其色泽,而且可以减小体积。相对于木箱,用藤条作为生丝的包装物是一个很大的改进,木箱不仅占地方,而且也无法保护丝绸。广州对于藤条的需求来自其海上出口贸易的需要,这就解释了为什么藤条从未出现在交趾支那对日本的出口货物清单上,虽然日本和中国从东南亚进口了其它许多相同的东西。

广州商行、阮氏政权和商船

广州贸易令阮氏政权与在交趾支那定居的华人精英群体建立起密切的关系。如上所述,18世纪,在会安出现了势力强大的本地华人群体。陈荆和指出,17世纪初,积极参与会安海外贸易的华人在身份上基本都是商人,与阮氏朝廷几乎没有什么关系,但是到了该世纪晚期,不少华人已经出任阮氏王朝的官员。18世纪,广州与交趾支那之间最强的联系似乎存在于行商及其在交趾支那的合伙人之间,因为他们不仅联手从事贸易,而且还合伙经营商品生产。双方发挥各自优势,相辅相成。然而,密切的商贸往来也给南海两端的经营者和劳动者带来许多社会和政治问题。

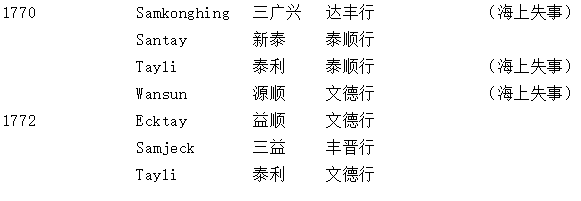

范岱克所编表格(见表4)反映出从18世纪60年代到70年代初,广州行商的海外贸易如何以交趾支那、巴塞和柬埔寨为中心展开。从中我们看到,他们的帆船是怎样一年年、一步步地被这个特殊的地区所吸引,虽然有时会在海上遭受损失,但是大多数时候都能获利。甚至可以说,他们的利益与交趾支那的精英、商人和贸易者们如此密切地交织在一起,以至于当后者由繁荣转入混乱,并最终终结于西山起义之手时,广州行商也随之陷入困境。

广州需要大量藤条作为茶叶箱的衬垫物似乎成为阮氏增加对高地居民征税的动因。1769年前,一名一级纳税人(壮项trang)只需要缴纳不到2000根藤条的实物税,而1769年之后,他必须缴纳3920根,数额翻了一倍。虽然可能有些夸大,但从某种意义上说,阮氏朝廷就像是广州帆船在其统治范围内进行贸易的代理,它为广州和其它海外市场收集货物,有时还会为它们组织相应的生产,这些都给它带来了巨大的财富。收录在清朝档案中的一名被捕海盗的言论,反映了这一财富与海外贸易的相关程度。据这名海盗说,1774年他们打劫了一艘搭载着阮王及其家人的船只,当时他正为了躲避推翻了他的西山军而向南逃窜。他们的战利品包括数百两黄金和白银,但其中最为重要的一笔财富当属西方银币(花边银),重27190两。

18世纪出现在交趾支那的新因素远不止这些。虽然17世纪交趾支那与东京的郑氏政权进行了七次战争,但是多亏了从海外贸易中获得的财政收入和更为优良的武器,它才没有落败。18世纪更加充满挑战,尽管存在着一些前景不错的新情况:来自湄公河三角洲的丰富的大米,港口国的归附,大量资本从广州流入并投资于经济作物的生产,以及本地人口和华人移民的增长。这些积极因素给交趾支那带来空前的增长与繁荣的同时,也造成一系列冲突,它们实际上对现存的社会、政治和经济秩序提出了挑战。所有的冲突最后汇聚成一股势不可挡的暴力,将交趾支那从它过去的稳定轨道中抛出去,并毁灭掉了它以往的繁荣。

西山和30年内战:破坏与衰退

自建立之后,阮氏王朝经历了两个世纪的不断扩张,积累的能量最终引发了越南历史上最为残酷的内战。它同时毁灭了越南的两个政权——东京地区的郑氏政权和交趾支那的阮氏政权——的社会及其用两个世纪商业繁荣所积累的巨额海上财富所创造的一切。三十年的战乱,把越南变成了亚洲破坏最严重的地区。将越南和它的邻居们作一个简单的对比,就可以发现其后果的严重性。1765—1769年间的暹—缅战争使得暹罗人在阿瑜陀耶(Ayutthaya)的财富付之东流,但这场战争只持续了三年出头,约为西山战争长度的十分之一,后者足足肆虐了三十年之久。发生于中国的灾难性的太平天国运动让富饶的长三角地区陷入瘫痪,虽然这场运动悲剧地延续了14年(1851—1865),但也只有越南内战时长的一半。1600年西班牙—葡萄牙帝国的国王菲利普四世曾说:“据我们所知,再大的帝国,也无法在各地陷入战争的情况下长时间的存在。”这句话在18世纪的越南得到了证实,当这个国家的南部、中部和北部都陷入了战乱之时。

起于交趾支那的暴乱只用了几年的时间就让这个国家变得面目全非。1778年,一位名叫Charles Chapman的英国船长在抵达圣詹姆斯角(Cape Saint James,即Vung Tau,头顿)——通往湄公河三角洲(18世纪亚洲的粮仓)的航道——时,见到了:

两三个我生平所见过的最悲惨的动物,正在饥饿和疾病所致的死亡边缘挣扎。目前一支Ignaac(Nhac,西山起义的首领阮岳)的舰队正驶往同奈Donai,后者正处在封锁之中。他们两个月前来过一次,掠走了当地经过一场可怕的饥荒之后所剩无几的物资。那场饥荒据说饿死了交趾支那一半以上的人口。

这则记载描述的景象与四年前一位名叫黎贵惇的东京官员对交趾支那的描述形成了鲜明的对比,后者当时笔下的交趾支那,社会财富充盈,人们生活优越富足:

大小官员无非雕琢室屋,砖石墙屋,纱缎帷幄,铜鍮器皿,侧檀椅桌,花磁杯盘,金银鞍辔,锦綵衣服,花藤覃席,富贵风流,互相夸艳。民间色目亦穿入丝花缎,以纱凉地衣为出入常服,以布素为耻。兵士皆坐藤席,倚彩隐囊,拥炉香,烹好茗。银磁杯而唾鍮壶。饮食磁碟无非北货,一餐三巨钵。妇女皆服纱罗苎丝,衣绣花彩于圆领。视金银如沙,粟米如泥,侈靡极矣。

波伍尔,那位法国商人,他在起义发生前约二十年在交趾支那旅行的时候,也记述了该地的富裕程度:

交趾支那的国王自诩是世界上最富有和伟大的君主……据说这位王子拥有大量的黄金、白银、迦蓝木或沉香木、原支象牙和用来制作现金——国内通货——的中国白铅(tutenag,即锌)。除了从交趾支那收取的税收,柬埔寨、占婆(Champa)和大小老挝的国王还会向他进贡。自交趾支那征服柬埔寨后,仅在短短几年内,后者就提供了大量的稻米和建筑用木材。

1774年,一名西班牙传教士观察了西山军焚掠顺化和岘港(Da Nang)及其周边地区,他的回忆使我们对两百年的商业财富所造就的社会情形得窥一二:

在他们离开以前,起义者们毁掉了整个地区,鸡犬不留……他们掠走了82门荷兰人和英国人送给交趾支那的国王们的置于岘港(土伦Tourane)的铜炮……;叛军还掠走了45头战象、无数的兵器、战鼓和旗帜,和不计其数的其它物品。每名官员都带着12艘以上装满财物的大船离开,通过海路运到他们家所在省份。

在一些地方,持续不断的战乱造成几近完全的破坏。从1776年到1786年,同奈地区(湄公河三角洲前江地区)在阮映军与西山军之间八度易手。1787年到1789年这三年,当西山军队在北方向东京地区发动大规模进攻时,反对派武装则在富春和升龙(Thang Long)之间扫荡了八次。据一位传教士说,他看见许多村庄在1786到1792年六年间被西山军焚烧和劫掠达三、四次之多。

对于幸存者而言,所有这三个政权——郑氏政权,1774年他们入侵了顺化(Thuan Hoa);湄公河三角洲的阮映政权;同时控制南北方的西山政权——都毫不怜惜地榨取一切他们可怜的所有。民众如此失望,以至于相信,换了任何一个统治者都能比现有的那一个要有所改善。正如Dutton所指出的:“在南方的民众希望被西山义军拯救的同时,北方的民众却希望有人能从西山政权手中拯救他们。”

流血还在继续,贫困迫使人们落草为寇。如同一名欧洲传教士1786年在东京地区观察到的,“王国中三分之二的人变成了土匪,而另三分之一生活在水深火热之中。”

最严重的破坏是:如同80年后爆发的太平天国起义集中破坏了中国生产力最先进的地区——长江三角洲地区那样,在最初的十年里西山叛乱的破坏也集中于交趾支那——所有讲越南语的地区经济最发达的地区,在这以前,它依靠经济作物和转口贸易吸引着越来越多的海外资金。这一物质基础在持续的、大规模的烧杀掳掠面前崩溃了,而叛乱最初几年沦陷区中发生的大面积饥荒又使其丧失大量人口。战争把顺化、广南和同奈(Dong Nai)的生产性区域的经济能力榨干后,只剩下了恢复无望的交趾支那。直到战争结束二十年后,这个国家都没有完全恢复。这一事实无疑说明,西山叛乱和随之而来的内战,使交趾支那的经济倒退了半个世纪。

西山叛乱以前,交趾支那的城市化已经达到了令人瞩目的程度。如郑怀德19世纪初所回忆的那样:百城千镇,繁荣兴盛。传统市镇,如东京地区的升龙和铺宪(Pho Hien),以及交趾支那的顺化和会安,是在政府的监管下在一个相对密集的人口基础上发展起来的。到了18世纪,另一种港口城市在交趾支那各地成长起来,它们具有纯商业性质,受到政府的管制较少。然而由于西山战争的原因,这些市镇只存在了不到一个世纪。下节将对这些市镇的消失进行评析。

消失的商业市镇和那里的商人们

作为交趾支那南部(现在的西贡地区)当地人,郑怀德见证了边和这个繁华的商业市镇悲剧性的消亡:

农耐大铺,在大铺洲西头。瓦屋粉墙,岑楼层观,炫江耀目。连络五里,连画三街。大街铺白石甃路,横街铺蜂石甃路,小街铺青砖甃路,周道有砥。商旅辐凑,江舶海船收风投椗。舳艫相接,是为一大都会。富商大贾独此为多,其通国驰名。……自丙申而后西山入寇,撤取房屋砖石财货输载回归仁,而其地悉为邱国矣。中兴以后虽归复,究未及千百之十一云。

这个18世纪的商业市镇——边和(Bien Hoa)——的规模几乎是19世纪20年代的西贡的两倍。“富商云集。”边和镇的附近曾经发展起一个船舶建造和修理中心,为在那里停泊的中国帆船提供服务。“自西山寇乱,人地流移,今成灌莽。”

今日被称为“西贡”的地区在18世纪还只是一个从柬埔寨运牛的小港口,而今日其姊妹城“堤岸”才是西贡(Saigon-柴棍)。18世纪的柴棍铺:

官路左右是为大街,直贯三街,际于江津,横溢中街一,下沿江街一,各相贯穿,如田字样。联簷门角,华唐杂处,长三里许。货卖锦缎、瓷器、纸料、珠装、书坊、药肆、茶铺、面店,南北江洋,无物不有……凡佳晨良夜,三元朔望,悬灯设案,斗巧争奇,如火树星桥,锦城瑶会,鼓吹喧哄,男女簇拥,是都会闹热一大铺市。大街中古井甘水洋溢,四时不竭。横街小溪,架大板桥,两廊瓦店列构其上,帷幔蔽日,街路阴凉,如行高台之下。铺中大街平安市,海错山肴,地产土货,夜犹烧烛以买卖。

位于湄公河三角洲的另一个城镇——美湫(My Tho)——也给郑怀德留下了深刻的印象。与边和主要依赖于糖、槟榔等经济作物生产不同,美湫是作为湄公河三角洲的主要大米分配中心而兴起的。“这里居住着重要的米商,购买大米的帆船必定会在此停靠”,他写道:

美湫大铺市,瓦屋雕甍, 高亭广寺,洋江船艘帆樯往来如织,繁华喧闹,为一大都会。自西山寇乱,经为战场,焚毁殆尽。戊申人渐归复,虽云稠密,视古犹未其半。

英商查普曼(Chapman)从未有机会见到边和,柴棍和美湫的繁华。在他1778—1779年于交趾支那旅行前,这些市镇就已经被毁。交趾支那各城市中心的状况是如此悲惨,以至于它们让查普曼相信交趾支那曾经拥有的不过是一些村庄规模的市镇。然而,在

到达会安(Faifo)后,我们惊讶地发现了“一座在不久前刚刚成为废墟的大城市;它的街道规划整齐,路面铺砌着平整的石块,两边是精心修建的砖房。”可是,唉,它们除了外墙以外已经所剩无几了,其中,在某些地方,你可能还会发现一个不幸的人,他原本拥有一座宫殿,但现在只能寄身于用稻草或竹子搭成的简陋棚屋,以躲避恶劣天气的侵袭。

查普曼对会安街道布局的形容,与郑怀德对边和和美湫的描述类似。根据波伍尔的叙述,顺化也有着相似的结构:“华人聚居地最为整洁。房屋按中国风格建造,其间是铺砌平整的宽阔街道。”18世纪后期交趾支那的经历与1600年的勃固(Pegu)类似,“昔日强大领主宝座变成豺狼虎豹的洞穴,除了可怕的灰烬,和任何人都难以想象的寂静之外,一切都消失得无影无踪”。而这正是1793年John Burrow在交趾支那所经历的:

可以清楚地看出来那些比现在更庞大、更精美的建筑残骸,和暗示着城墙和堡垒曾经存在的地面起伏……还可以看到花园和果圃的遗迹,但它们现在都已经荒芜了……确实,东方城市的遗迹,在它衰败之后很快就会消失。

最后要说的一个市镇中心是巴塞(Ba Thac)。18世纪中期的某个时候,在边和与港口国这两个发达港口城市之间,湄公河下游一条名叫巴塞河(Bassac River,今后江)的支流上,一个半独立的港口城市发展起来。它名叫巴塞,在《广州档案》中写作“Passiak”,即今天的朔庄(Soc Trang)。在18世纪60年代,巴塞曾经短暂而又辉煌地存在过。1768年法国传教士Levavasseur顺着巴塞河流到达港口国,并通过一条连结着湄公河下游的运河前往位于今朱笃附近的河仙河游览时,见到了这座柬埔寨的港口城市。据Levavasseur所说,他看见了五十多艘大小不一的帆船,正在那里等待载货。18世纪60年代英国、荷兰和丹麦的档案中都曾提到“Passack” 或“Pa-Chunk”。18世纪柬埔寨和暹罗王室编年中也有相关记录。巴塞位于古代高棉帝国(the old Khmer empire)两个主要农业区之间,连接吴哥(Angkor)与巴塞河口的走廊上。在18世纪,巴川和朱笃曾经是通往金边的主要航道上的重要港口,而巴塞似乎也是柬埔寨与外界联系的主要门户。

这些城镇正是西山叛乱的目标,因为毫无疑问,他们认为是来自这些政治经济中心的权力造成了乡村的问题。但是,如Dutton所指出的,“西山起义的军队不仅仅掠夺那些城市中心,也开始组织专门针对当地华裔人口的袭击”。下一节将对此问题进行探究。

华人的外迁

1782年,在西贡大约有四千到两万的华人被杀。西山叛乱领袖阮岳,

凡唐人不关新旧兵商万余人皆尽杀之,自牛渚至柴棍横尸枕藉,抛弃江河,水为之不流。经二三月鱼虾人不敢食。其北货如纱綵茶药香纸一切唐物人家所有尽投之于路而不敢取。至次年粗茶一斤至钱八贯,针一个至钱一陌,他物类是,人皆苦之。

西山军对于华人的屠杀始于18世纪70年代中期,正当他们攻打岘港和会安的时候。1782年西贡大屠杀刚结束不久,西山军进入了柬埔寨,“他们四处搜捕从交趾支那逃来的华人,然后仅仅以支持过王党这一条理由来处死他们”。

西山叛乱者很可能没有意识到,他们这样做是在追随着他们的精神祖先黎利Le Loi。360多年前,这位山地人于1427年击退了明朝军队的入侵,并创立了黎朝。如惠特摩Whitmore所揭示,“黎利和他的山地军队不仅要打败明朝军队,还要抵制此前三个世纪中越沿海共同文化的兴起”。对于这一情况,惠特摩做出了令人信服的分析:

黎利和他在山区的追随者们所追求的,不仅是要像越南历史上曾经做过的那样,把北人(华人)驱逐出去,也是要抵制那种将大越Đai Việt和中国东南海岸联系在一起的吴Ngô(中国)文化。我认为,他们发起的是反明、反吴、反陈Trân/Chen和反沿海文化的运动——想要和吴文化争夺对于低地民众的控制。

就像在15世纪的大越对明人与明文化有关的沿海越文化的反攻倒算一样,西山对华人的恶行也使得大量18世纪交趾支那华人外迁。17和18世纪的交趾支那,是到东南亚贸易和移民的华人最喜欢去的地方之一。在17世纪40年代,会安的华人人口数量与阿瑜陀耶的相等,是马六甲的十倍。18世纪70年代,交趾支那的华人人口规模与暹罗的粗略相当。然而,到1822年克劳福德(Crawfurd)访问曼谷(Bangkok)和西贡时,西贡的华人人数只有两三千,相当于曼谷人口(30000)的十分之一,17世纪40年代会安华人人口的一半。导致人口如此大幅缩减的原因只能是西山叛乱。

有趣的是,交趾支那华人的外迁与暹罗华人人口骤增发生在同一时段,据李伯曼(Victor Lieberman)观察,“后者从1767年的3万左右,陡然升高到1825年的23万”。他接着讲到,海上贸易所得只占晚期阿瑜陀耶财政收入的四分之一到三分之一,而其在郑信(Taksin)和拉玛一世(Rama I)时期财政收入中其占比则超过了一半。在孔莉莎(Hong Lysa)看来,1767年缅人入侵的灾难过后,正是得益于华人,暹罗才从根本上免遭其越南邻国的命运。

衰落的交趾支那正面临着相反的情况。郑怀德关于边和的记叙清楚地表明,中国商人的离开给这一地区的商业带来了沉重的打击:

今沿之艚既至,缘无大主揽窝,只得抬向街市零星出卖。及其採为土货,东寻西访,为力徒劳。又有土棍巧装富主之人,诓骗买取,竟自逃匿。若失本致少犹且强耐而归,设或过多,不得不遮船留冬四下追寻,而远商愈苦矣。

华人群体中的“大主”是指那些组织过贸易活动和信用贷款,同时可能还投资于糖业生产和资助移民运送的人。这样的能力,使得他们能够在保持社群团结方面发挥重要的结构性作用。贸易网络、契约和特殊“信用”关系推动了18世纪交趾支那港口城市的发展。大商人的外迁给湄公河三角洲的海外贸易造成了破坏性最严重的长期影响,同样受此影响的还有本地贸易和经济作物生产,因为它们都是围绕着出口海外而组织进行的。

交趾支那的制糖工业——使18世纪的交趾支那闻名欧洲的主导产业——遭受了难以估量的损失。虽然找不到资料来衡量这一关键贸易的损失程度,但在糖的产量与所需制糖厂数量的基础上,我们可以从1767年的白糖出口量推测出当时交趾支那大约有100座制糖工厂。到19世纪初,它们绝大多数都已经从边和地区消失。按照克劳福德所说,糖

主要产自广义(Quang Ngai)和广南,产自柬埔寨的不多,来自东京Tonquin的更少。没有华人帮助,交趾支那糖的品质低劣,因为成色深暗、颗粒不均而排在暹罗、菲律宾和爪哇糖之下。每年2—6万担的产量中,有5000担通过马六甲海峡被运到欧洲的各个殖民地。

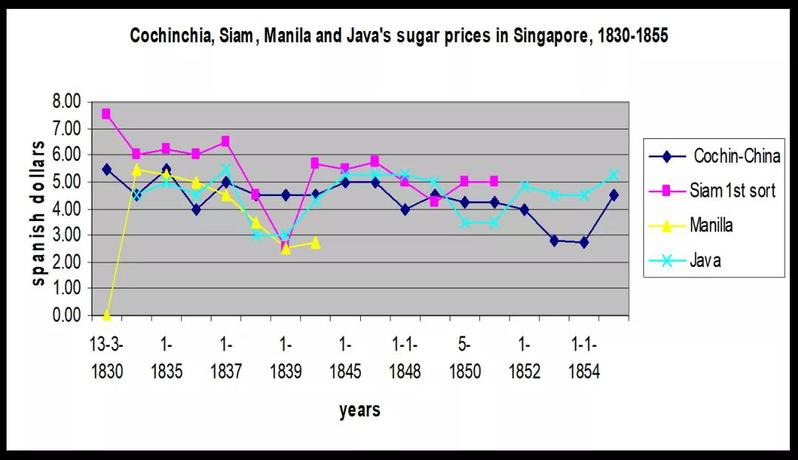

这里提到的华人“助手”应当包括那些熟练工和投资人。他们都已经在西山战争发生的那段时间里消失了。尽管战后阮朝统治者在这个新生越南帝国各地推行鼓励糖出口的政策,越南糖在新加坡市场上的竞争力仍然很差,其价格一般比暹罗、爪哇和马尼拉的糖要低,情形如下图所示:

曼谷主要从两个方面获益于西山的政治动乱。首先是,华人移民的进入增加了华人田税和人口税方面的财政收入。瑞德Anthony Reid指出,自1782年在拉玛一世统治以来,曼谷就非常成功地将吸引中国商船作为其发展的基础,而正是这一年,西贡大屠杀发生。1780到1840年间,曼谷成为了华人进行南洋贸易的航海基地,这一角色早先由马六甲和巴达维亚所扮演,后来则被新加坡所替代。他们使暹罗的首都成为了南印度支那、暹罗湾和马来半岛商业的再分配中心。 李伯曼指出,这些改变使得1824—1851年间的王室年平均收入,与1809—1824年相比提高了十倍多。其次,来自老挝和柬埔寨的跨湄公河地区的商人们不愿意去饱受战争蹂躏的越南,而是带着他们的货物被吸引到了湄南河盆地。19世纪20年代船舶统计第一次成为可能,根据相关数据,曼谷的海运量是仰光的五倍,是越南各港总和的两倍。暹罗实用主义的、世界性的眼光,能比越南更有效地驾驭日益发展的海上贸易。

这种世界性眼光正是交趾支那在西山时期失去的财富。它与其南方的臂膀—港口国,和北方的主要助力—投资者和主要市场广州的联系都在这一时期被切断。诞生于18世纪的广州体制,不仅对交趾支那的经济作物生产和繁荣作出了重要贡献,也为其政治经济体制带来了压力。这最终导致了1771年西山起义的爆发,后者使得沿海文化发生了严重的倒退。更为严重的是,它毁掉了由华人在交趾支那建立起来的商业秩序,后来再也没有得到恢复。

作者李塔娜系澳大利亚国立大学南方华裔研究中心主任、高级研究员。

文章来源:李庆新主编:《学海扬帆一甲子——广东省社会科学院历史与孙中山研究所成立六十周年纪念文集》,北京:科学出版社,2019年。