摘要:作为一个重要的传统节日,中元节有三个主要的元素,即祭祀祖先的孝道、救赎游魂的宗教慈善以及岁时行乐的表演和观赏。节日中的神圣和世俗元素,反映在节日中形形色色的行事和表演中。通过对比香港、新加坡以及日本神户三地海外华人的中元节仪式活动,我们可以发现,海外华人社会因为自身宏观环境的差异,中元/普渡的组织和行事也不同。无论是强调宗教或娱乐,强调家庭还是无祀幽魂,中元/普渡均包含了逸乐和救赎的元素,这与海外华人通过普同性节日建立在居地的身份认同直接相关。

关键词:中元节;救赎游魂;岁时行乐;身份认同;鬼戏;歌台

一、前言

2006年,春节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等一大批中华民族传统节日被列入首批国家级非物质文化遗产名录。但在这其中,并不包括作为重要传统节日之一的中元节,之所以如此,可能与中元节(或盂兰盆节)时会展演鬼戏有一定关系。不过,正如龙彼得所指出的那样,中元/盂兰的鬼戏(目连戏),提供了节日仪式的合理性框架。也就是说,在中元/盂兰的脉络(context)下,演戏和仪式密不可分,尤其是当鬼戏一类的仪式戏剧,提供了参与者对未知世界的虚拟性认知(a virtual realization of the unknown world)时。鬼戏的模拟性演出,不仅为观众提供了震撼的观感娱乐,而且让参与者代入了想象的救赎场景。然而,也正因为这样的灵魂和群众的代入,仪式戏剧因其“迷信”性质而在中国国内的演出受到了一定影响与限制,在海外华人社会中也为精英上层社会所疏离。但是,宗教节日的演剧活动在娱乐之外,有着社会和仪式两方面的意义:首先,无论是强调“娱鬼娱人”“济阴济阳”或“许愿酬还”,都是群体通过神功戏,酬谢神恩,从而建立和神明的契约关系;其次,假如宗教仪式是一种生命周期的过渡仪礼的话,则戏剧嵌入宗教节日之中,为节日提供了仪式框架。总之,宗教性的社区节日无疑包含了仪式和逸乐的元素。基于此,本文尝试以海外华侨华人的中元、普渡为切入点,讨论宗教仪式以及娱乐与慈善之间的关系,并试图从鬼戏出发,讨论在一个多世纪的反迷信思潮下,仪式戏剧和群众娱乐是如何在海外华人社会中发展和变化的。进而在此基础上,进一步从分析在中元节的世俗性、宗教性表演中,如何理解节日的核心元素。

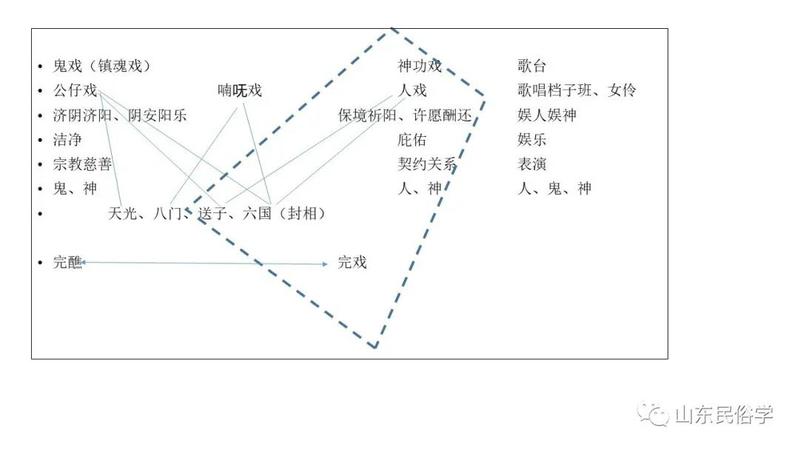

我们可以从一个连续体的角度来理解节日的仪式和表演的关系(参见图1)。事实上,在仪式性的宗教节日中,如中元节,我们并不能截然划分世俗和神圣。一方面在神圣与世俗之间,存在着各种形式的表演形态,如由戏班演出的例戏或扮仙戏、由戏班演出的仪式戏剧目连戏或由道士演出的八门等喃呒戏。另一方面,就如本专辑伏木香织文章所示的那样,即使看似非常世俗性的表演活动,其实也蕴含着深层的宗教性。同时,在非常神圣的仪式框架中,也时常包括了如仪式音乐、宗教科仪等吸引群众的表演。表演的仪式性与娱乐性的比重,一方面和参与的社区及不同角色的人群有关,另一方面则和宏观的意识形态有关。

图1 从连续体的角度看表演

二、中元节的仪式与逸乐

从制度的角度来看,明初洪武皇帝规定上至国家、下至乡村里社,每年都要进行三次祭厉仪式,以安抚无祀鬼神,中元便是其中的一次。从儒家的传统来看,影响近世深远的宋代大儒朱熹的教诲是庶人只能在家里祭祀四代的祖先。不过明中叶大礼议之后,祠堂盛行,祖先祭祀跨越家庭的范围,地方宗族可以供奉开基祖以及对宗族社会有功、有德的祖先。然而即使如此,还是有不少的祖先不在家庭、不在坟茔、不在祠堂祭祀的范围之内。因此,对家庭来说,七月中元可以说是日常孝道的延伸,是庶民家庭为了不在日常祭祀范围内的祖先,不至成为无祀游魂的时节。同样地,佛教有祭祀七代父母的教诲,道教有中元赦罪的传统,这些都帮助庶民把不能拔度的灵魂,用宗教的集体力量使之超生。因此,无论是从皇朝国家的视点,还是从家庭宗族的视点或从宗教团体的视点,中元节的核心是祭祀失祀的鬼神、先人或死于横祸、无所依归的幽魂。

然而,翻看一些明清时代文人的记事,也不乏关于中元节的观赏活动,如:“十五日,诸寺建盂兰盆会,夜于水次放灯,曰放河灯”;“坊巷游人入夜喧,左连哈达右前门,绕城秋水河灯满,今夜中元似上元”;“御河桥畔看河灯,法鼓金铙施食能,烧过法船无剩鬼,月明人静水澄澄”;“至中元日,例有盂兰会,扮演秧歌狮子诸杂技,夜晚沿河燃灯,谓之放河灯”。震钧(1857-1920)更是在《天咫偶闻》中指出,北京城的“节物”在明清二代,没有很大的差异。“七月十五日,城隍庙赦孤,钓鱼台看河灯,各寺烧法船,阜城门内荷花灯市,儿童点蒿灯,荷叶灯,人家上冢”“钓鱼台…每岁中元节日,游人多聚此,名为观河灯,实无灯可观”。总体来说,明清文人描述农历七月中元节时,时常指出中元时节的三方面行事特点,即:(1)以家庭为主的在户前烧衣或上坟祭祀祖先;(2)寺庙进行盂兰盆会、施孤祭厉、烧法船送鬼;(3)游人观赏河灯、街里表演狮子、秧歌、杂技。无论是中元节或盂兰节,农历七月中元节包括了三个部分,即祭祀祖先的孝道、救赎游魂的宗教仪式以及岁时行乐的表演和观赏。娱乐构成了本来愁哀阴惨的中元节的一个重要部分。

对于强调为死者救赎的中元节来说,在仪式与娱乐之间的表演更为重要。易宜在2006年忆述70多年前(也就是1930年代),她年少时在湘西家乡农历七月初一次偷看目连戏的经验:“因为家里决不允许去看这种有神鬼的戏,怕吓着。”她就在一个上午偷偷跑到上演目连戏的关帝宫,但没看着,因为“演出是每天的下午和晚上,上午没戏”。她到了庙前大殿,不敢进去。大殿对面是戏台,两边墙壁“扎着十八层地狱的纸扎。那些纸扎比我当时的个子还高大。我沿着墙壁往前瞧,看到碓舂、磨挨、锯解……血淋淋地,吓得返身就跑,没敢往下看”。“尽管没有看到戏,有一天,人们纷纷传说抬棺材游街,居然游到了我们家的门外,我便从楼上的窗口看到了。许多人敲锣打鼓抬着一副白木棺材,棺材上盖了一幅很长的白布,布中间放着一只公鸡。人们都兴奋地说:“今天要‘杀叉’了。据说是万一杀叉失手,棺材和白布就作装殓唱刘氏的演员用;假如平安无事,棺材抬回原店,折价给演刘氏的演员作额外收入。”在易宜的记忆中,中元节演出的目连戏以及与之相关的陈设,非常震撼深刻。“目连戏中几乎每天都有从台上演到台下,再从台下演到台上的与观众互动的情节。”

上述目连戏演剧与群众的互动,并不限于易宜记忆中的湖南。大概从1943年开始的新加坡兴化人的九鲤洞,在每逢甲年举办“逢甲普渡”时上演的肉身目连戏,同样有着演剧与仪式、仪式执行人和观众的互动关系。九鲤洞的逢甲普渡,包括有僧、道、法教和戏班所进行的不同的仪式和表演(见附录一)。在普渡的最后一天,扮演目连的演员从台上走到台下的佛坛,由僧人替他披上袈裟、戴上五佛冠帽、交予法杖,目连也由世俗凡人变成可以执行救赎仪式的地藏王菩萨。他返回台上,为斋主把先人从炼狱中拯救出来。这时候,一个个斋主手拿着先人的衣物,在台下交给戏班人员,转给扮演先人亡魂的演员。台上的“目连”也用法杖在台上画符,之后凌空指向“地狱”狱门,门打开后,扮演先人亡魂的演员从门后跑出,象征着被从炼狱拯救出来。在这里,戏班和僧人、斋主有强烈的互动关系。在目连超荐时,台下法教的乩童受神明“附体”,监察着目连超荐的仪式行为。

戏班的仪式戏剧无疑具有非常震撼的视觉效果。超度不仅是通过仪式演剧进行,僧人在整个节日中也进行塔忏和焰口仪式,以拯救地狱的亡魂。法教弟子则为各斋主的先人度牒(牌位)走过仙桥,放在般若船上,然后经过焚化,把先人引领到西方极乐。不同的仪式执行人通过不同形式的表演,让在生的斋主感受到在不可知的幽冥世界中,拯救先人的过程。可是,把仪式和表演嵌在一起的行事方式,自19世纪末以来,经历了多次的撞击,从而也影响到宗教性节日中表演与仪式、娱神与娱人的取舍和角力。

三、反迷信与非物质文化遗产

19世纪末以来,宗教性的节日受到反迷信和非物质文化遗产这两个跨国的、全球的话语影响。2006年开始的非物质文化遗产保护运动可以说是这两个观念的反映。2006年,春节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2008年,元宵节也由文化部申报并登录为国家级非物质文化遗产。和灵魂救赎有关的中元节,在2011年由香港潮属社团提出,以“潮人盂兰胜会”之名被列入第三批国家级非物质文化遗产名录的“民俗”类中。2014年,广西壮族自治区资源县的“河灯节”被列入为中元节扩展项目。至于和灵魂救赎有关的目连戏、斋戏等仪式戏剧,则以传统戏曲名义入选国家级非物质文化遗产名录。由此,作为传统中国八个最重要的节日之一的中元节,重新进入国家的视野。

21世纪初,中元节通过非物质文化遗产这一联合国教科文组织推动的全球性保护运动,重新为政府所认可。然而,这一认可是把传统节日和仪式戏剧分拆、把中元节中反映鬼魅幽冥世界的鬼戏和民俗信仰分开的方式进行的。也就是说,在宗教节日中上演鬼戏是迷信行为。这是19世纪末以来反迷信运动的延伸。

在中国,反迷信运动有两个高潮,其中之一即1928年国民政府北伐统一中国后,与一连串的运动,如新生活运动、乡村建设运动等同时推行的反迷信运动。从政府的角度,推行一连串的法例是期待达至教化的效果。然而,在地方社会,似乎并不大见效。如在刘大鹏的《退想斋日记》中,不乏这样的记载:“(1931年)五月二十七日[8月10日]:吾县城隍庙之偶像,业于民国十七年腊月被县党部捣毁无遗,幸未拆毁庙宇,次年五月廿七日,县人仍然演剧赛会,禋祀城隍。今年时局危险已达极点,县人并不畏惧,去日已经演剧,今日仍然赛会,不闻防备兵匪之劫掠”上文易宜关于1930年代的回忆以及1930年代的报章报导,都可以看到民间宗教在乡村社会并没有因为政府的禁制而停止。如在珠江三角洲地方,原来的中元、盂兰、清醮等迷信的救赎仪式,以强调宗教慈善和普世救赎的万缘会的形式依然在城乡举行。

反迷信运动从民国时期延续到中华人民共和国成立后,1960年代可以说是反迷信的第二个高潮。在1963年文化部有关停演鬼戏的报告中指出,“特别是农村剧团上演‘鬼戏’问题,还没有进一步的措施,以致‘鬼戏’还在流行,还在群众中散播封建迷信思想……近几年来,城乡人民中烧香、拜佛,以至盖庙宇、塑菩萨等迷信活动又有所滋长,不少地区农村中的一些干部和群众,还以迎神、还愿等名目,邀请剧团大演‘目连戏’和其他‘鬼戏’。” 报告显示目连戏和鬼戏在民间一直流行,并没有停止过。在1963年以及当时的讨论中,一方面鬼戏充满迷信的成分,因此,不论城乡都应该禁止;另一方面,只要是没有鬼魂出现的戏剧,还可以以民俗的方式继续存在。至于目连戏等鬼戏则可以以戏曲研究、教学和戏曲表演等形式,以内部表演的方式存在。1980年代改革开放以来,乡村的民间宗教活动逐渐恢复,目连戏也由学院走到民间。例如新加坡的逢甲普渡自1994年开始,都从福建莆田聘请兴化僧、道、剧团。余淑娟指出,这是因为“适逢大陆开放,加以新加坡当地演员凋零,九鲤洞便聘请中国莆仙戏一团的陈金兴前来执导,与本地演员合作完成演出。2004年第七届逢甲大普渡,九鲤洞同样请来莆仙戏班前来演出。唯上一届是国家剧团,这一届是民间戏班”。余氏的研究,也许反映了“目连戏”在20世纪末从国家演艺到民间民俗的一个发展过程,把被国家标签为迷信的“鬼戏”重新嵌入人民的宗教生活中。而国家认可的非物质文化遗产保护运动给予了这种重新嵌入一个合理的根据。

对于生活在海外的华侨华人来说,因客死异乡、魂魄无依带来的不安,需要依靠周期性的仪式把灵魂救赎从而获得社会安宁。然而,对于华人精英来说,反对迷信是正确的行为。20世纪初以来的报章,不断有指摘中元普渡为迷信行为的内容。从政府的角度,中元节不仅聚众,而且时常是社会上不法之徒活跃的场所。19世纪末以来,新加坡政府不断在法制上限制中元节活动。对于海外华人精英来说,反对迷信意味着他们逐渐疏离民众的仪式,他们也没有基层社会对无祀游魂不安的共同感受。这样的正反关系,在华人归乡逐渐困难、定居逐渐增加的情况下,也影响到中元节娱乐与仪式关系的变化。因此,新马地方的中元节强调庆讃中元、中元收入捐于医疗慈善用途和孝道,从而也强调酬神戏、减低镇魂戏(鬼戏)的元素,强调世俗化的歌台演出,减少仪式戏剧的演出。一方面,非物质文化遗产保护运动给予继续庆祝中元节以合理根据;另一方面,反迷信的观念,使灵魂救赎从虚拟的实在演出,转为依赖仪式执行人进行抽象的破地狱、分衣施食、渡亡仪式。

娱乐和施孤是中元节对生者和死者的意义所在,也就是对死者的宗教慈善和对生者的行乐祈福。华人社会中,如日本华侨的“普渡胜会”或东南亚华人所称的“庆讃中元”,可谓深切体现了中元节普同的双重意义。下文尝试用日本神户和新加坡两个中元普渡的例子,进一步说明仪式和表演的问题。

四、普渡胜会与庆讃中元

日本神户华侨的普渡胜会于每年农历七月十五前后举行。据笔者个人的观察,大约从1980年至今,都没有仪式戏剧的演出。普渡主要是通过僧人为有主的先人和无主的孤魂超度。僧人执行的仪式虽然有不少的变化,但最核心的拜忏、出天进表、施饿鬼和送佛仪等元素在30多年的比较观察中,并没有改变。不过,神户华侨普渡胜会虽然没有仪式戏剧,但也有一些吸引群众的娱乐和表演活动。例如1980年代放映电影、1990年代舞狮子,但据说都因噪音问题而被取消了。即使如此,僧人的仪式行为,也包括了一些令观众兴奋的行动,其中最主要的是施饿鬼仪式(晚上)时的投掷幽包以及出天进表仪式(下午)时的投掷幽包和铜币。这些行为是向祖先和孤魂分衣施食仪式的一部分。同时,参与的斋主以及旁观者因为要“抢接”幽包和铜币而引起不少的欢愉和骚动。除了仪式专家的“表演”外,在最后一个晚上把所有纸扎的物品烧掉前,两位工作人员舞动纸扎的七爷、八爷,引导各冥宅及纸扎物品进行焚化。这样的舞动,既是送佛仪行列的一部分,也是吸引观众和摄影爱好者的表演活动。从另一角度来看,神户华侨普渡胜会的仪式和表演,也许是与场地所在有关。场地影响了现代居民的生活,也引起居民对噪音的投诉,从而也影响了宗教节日中的娱乐元素。神户华侨的普渡胜会没有上演仪式戏剧,灵魂救赎是通过僧人抽象的仪式行为而达至的。对生者来说,娱乐是在救赎仪式进行过程中衍生出来的效果。神户的普渡胜会可以说是以仪式为中心的节日,表演只是宗教仪式进行时的一个工具。

上文介绍的新加坡兴化人的九鲤洞十年一次的普渡,可以说是仪式和表演互动的节日。九鲤洞的例子,是不同的参与者共同的通过仪式和表演,达至超度的效果。然而并非所有的中元普渡都具有如此繁复的、多元的表演。

1970及1980年代,日本学者在香港及东南亚进行了一系列的民俗调查。田仲一成在香港的调查,指出香港的粤、闽、惠等族群举办的盂兰会,很多在深夜12时至凌晨6时,都会演出“天光戏”。“天光戏”通常只有一个演员演出,主要是演给鬼魂看的。1979年因为噪音的问题,市区地方都不能上演。尾上兼英1979年于新加坡所进行的中元节祭祀和演剧调查指出,中元节福建戏和潮州戏的剧目虽然不同,但两者共通的地方就是在剧中都有亡魂的出现。他进一步指出,酬神戏一方面有规范化(stereotyped )的趋势,另一方面也越来越强化吸引群众的娱乐部分。前者就是所谓的“例戏”或“扮仙戏”。尾上观察到新加坡中元节的演戏一定有“跳加冠进禄”,即在演出祝福的“折子戏”之后,演员捧着公仔从舞台走到神棚安放。另外就是戴上面具的演员,打开写有祝福句子的卷轴。例戏的规模与主办单位的财力有关,一般包括“跳加官”“八仙贺寿”“天姬送子”等。例戏主要是对生者的祝福。1980年代初,可儿弘明在调查新加坡中元节时指出:“中元祭典仪式由(1)道士或僧侣主持超魂,(2)给会员分发福物,(3)奉献祭祀戏曲或代之以其他曲艺,(4)宴会,(5)神物的拍卖构成。其中祭典仪式的中心实际上是宴会和在宴会上进行的神物拍卖,不免给人留下这样的印象:表面上的目的即超魂的仪式和祭祀戏曲实际上仅为从属。不仅如此,将宗教性的超魂仪式和曲艺的奉献完全割舍的中元会也不少……实际上以亲睦为目的组织的中元会中特别明显。”也就是说,“中元会虽为祭魂仪典,但对生者的意味颇强。这继承了祈愿现世利益的中国式信仰之传统”。可儿认为新加坡的中元节对生者的意味颇强,是一种祈愿现世利益的中国式信仰之传统。如此的话,无论是为生者或为死者、为幽魂或为神明,中元节的娱乐成分就变得很重要。在新加坡,宗教仪式淡薄、娱乐性质浓厚的街头歌台,从1960年代开始也越来越流行。据2001年8月19日《联合晚报》的报导,歌台在1967年兴起,1970年蓬勃发展。1990年代以后,每年中元节在新加坡有五六百台的演出。新加坡道教学院 Taoist College (Singapore)在2019年8月1日的脸书(facebook, 15:05, public)中指出,“(中元节)这个节日其实体现了华人对祖先的孝道、对孤魂的慈悲、对同胞的友爱,是值得珍视的华人文化传统之一”。对新加坡歌台,则如是说:“除了举办普渡法会来祭祀‘好兄弟’,通过放焰口、铁罐施食等科仪来让‘好兄弟’享受美食之外,新加坡人民还考虑到了‘好兄弟’们的精神生活,于是‘歌台’就应运而生了。‘歌台’充分体现了草根文化特色,一般设在邻里之间的大草坪上,谁都可以来看,演唱的都是民间最流行的歌曲,主持人在台上插科打诨,满足普通百姓的娱乐口味。唯一体现出它仍然是一种宗教活动的,大概要算舞台下面第一排的椅子了。第一排椅子通常空着。上面放着几张金银纸,不用说,一定是留给‘好兄弟’的……歌台的历史跟中元节比起来要短得多。传统的庙宇庆典都是请戏班演戏,可是随着方言的消失,传统戏班也没了市场。大约是上世纪八十年代,从台湾吹来了一股‘歌台’的小清新之风。以唱歌跳舞为主要内容的歌台,立刻风靡狮城,成了‘中元节’的经典内容。”

大抵新加坡中元节街戏的演出,都与方言群有关。也就是说,潮州人会聘请潮州戏班,福建人请福建戏班演出,广府人聘请粤剧团。此外,娱乐性质的歌台,主要是1960年代才开始走到街头演出的。可是,假如我们仔细考察报章的报导的话,1899年,新加坡的鸦片和酒饷专利商人举办中元祭祀,“新塞街(Cecil-st.) 挤满华人和各个种族。观看戏剧(theatre)、女伶(singing girls) 以及一台傀儡戏(marionette show)。”1900年也有类似关于专利商举办庆祝中元时演出街戏、女伶和傀儡戏的报导。又如1926年有报导在丹戎巴葛(Tanjong Pagar) 的码头运货劳工,“雇演庆升平京剧,兼另搭一棚歌唱檔子班。”即使在新加坡的日占时代,“各巴杀,各街坊居民在这半月之中,举行普渡,演戏,祭牲超渡死者,祈保平安……在场之一边有演上海班,七子班潮州班,有演线戏,有演景戏,观其经济力之大小而定。”这些报导显示,中元节演剧并不一定固守方言群的性格,因此有演出京剧、上海班,同时也显示在第二次世界大战及以前已经有歌台演出,如唱女伶、歌唱檔子班大抵就是演唱当时的流行歌曲。

假如我们仔细分析上述的零散资料的话,可以知道在19世纪末以前,新加坡的精英商人举办的中元祭祀活动,对仪式戏剧和娱乐表演同样重视。仪式戏剧具备方言的特征,可救赎特定方言群的亡魂。然而,歌台的表演,和节日时的供品、布置、装潢一样,超越族群甚至种族界线。20世纪初以来,一方面,华人精英受反迷信意识形态的驱动,崇尚儒教、远离民间信仰;另一方面,方言演出的街戏被政府视为凝聚帮派、导致时常结党械斗的动因。因此,政府收紧以方言演出仪式戏剧的限制,华人精英也逐渐从强调宗教融合转而支持世俗性的慈善和演艺活动。

我们没有很多关于第二次世界大战之前歌台的资料。现在形式的歌台,大概是从1942年日占时代开始的。金子根据1950-1951年出版的《南洋年鉴》关于歌台的记载,指出歌台“在一九四二年初创,在新世界游艺场内……后来市区内各处歌台有如雨后春笋。当时歌台仅是歌唱,歌星淡粉浅脂,衣服朴素……她们也只有歌唱,没有唱出歌台范围之外。”战后的歌台产生了不少变化,如“歌唱中加插单人或双人舞蹈……甚至连男演员也被邀请。由此歌台不但有音乐、歌唱、舞蹈、笑剧,更有技术魔术演出。” 1950年代,因为冷战爆发,马来亚树胶一枝独秀,新、马经济蓬勃,歌台也继而兴旺。“那时候的歌台已开始走了样,处处打情骂俏,戏剧歌台,越演越不像样。”1955-1959年因为受到香港脱风影响,歌台经营开始困难,政府也乘时禁绝。1960年代中,“(街头戏)尤以农历七月盂兰节庆讃中元为甚,差不多每条街每个甘榜,都有一个普渡会之类的临时组织,鸠资聘请街头戏开演,以答谢一年一度放出地狱的‘好兄弟’……那便是近月来到处听到锣鼓喧天的普渡戏……新加坡的街头戏,大概可分为‘福建戏’‘广府戏’‘潮州戏’‘海南戏’等地方戏剧。而近来新兴的,又有街头歌台,那就是把歌台演唱的流行歌曲、戏剧搬到街头来。街头歌台演唱人员既少,而服装、道具、布景也很简单,一般上有一个小型戏台即可。因此费用也比较节省得多。”1960年代中叶,新加坡盂兰节的街头戏,既有上演“目连救母”“打地狱”的仪式戏剧,也有倾向世俗娱乐的歌台。就像19世纪末的境况,仪式戏剧和娱乐表演同样哄哄闹闹的在新加坡街头上演。

从20世纪70年代中叶开始,中元节的街戏“渐渐趋向没落,观众已一天天地减少”。吴彦指出,街戏没落的原因包括:(1)有冷气设备的歌厅、戏院,替代了在地方拥挤、酷热的户外演出的熬长的街戏;(2)年轻人讲华语和英语,不熟识方言;(3)更能迎合年轻人口味、也比较便宜的歌台的出现;(4)戏班只演出陈旧庸俗、带有浓厚封建思想题材的剧目。加上戏班演员演技渐趋低劣,加速了街戏的没落。此外,本地戏班人才凋零,令上演“鬼戏”困难。如九鲤洞1984年的逢甲普渡需要马六甲等地兴化人的援手,1994年以后,则依赖来自中国故乡的剧团、戏班和仪式执行人。

中元祭祀在新加坡华人移民社会中,有很长的历史。1896年 The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser 的记者就指出烧衣的申请繁多,警察总长在1896年8月7日就签署了300份,大概8月8日则会签署800多份的申请。即使在19世纪末以来反迷信的思潮下,还是不断有祭祀幽魂的报导。超度的传统从祭祀客死异乡的孤魂,延续到战难时候的冤魂。这些报导包括最简单的在家户门前烧衣纸,或有大规模的、集体的集资演戏和祭祀。从这些报导,我们大概可以看到中元节三个不同层次的仪式和活动,即烧衣、演戏、超幽。也就是说表演者,涉及一般的民众、演艺人员和仪式专家。观看者则从“马路上的小童”到商号街坊以及参与祭亡的斋主,他们的对象则是从失祀先人到保护地方的神明以及无主孤魂。然而,在第二次世界大战之后,尤其是1970年代中叶以后,包括来自日本学者的观察,可以看到 “每逢(中元节)这个节日届临之时,华人社会的各个阶层都热烈庆祝,非常热闹。庆祝的方式,多姿多彩,大街小巷,除了上演戏剧、歌台或木偶戏之外,还举行盛大宴会。至于华人家庭,也免不了要个别烧香膜拜,祭奠祖先,祈求降福,生意兴隆、带来好运。在中元节期间,我们可以看到在组屋区、私人住宅区、巴刹、小贩中心,以及横街小巷,到处都设有祭坛,和鱼肉鸡鸭等供品。至于中元节的盛宴更是热闹非凡,大家除了大吃大喝之外,还公开投标圣品。”也就是说,中元节的娱乐盛宴较诸超幽度亡更为重要。

鬼戏和歌台的兴替,一方面是与宏观的社会文化环境有关,从意识形态到政府政策、经济力量都影响到团体选择的决定。另一方面中元祭祀的目的和对象,即为死者救赎或为生者祈福,也是促使歌台的兴起和普及、鬼戏的没落凋零的很重要的动因。

五、结语

中元节具备了三个主要的元素,即祭祀祖先的孝道、救赎游魂的宗教慈善以及岁时行乐的表演和观赏。节日中的神圣和世俗元素反映在节日中形形色色的行事和表演中。鬼戏究竟是迷信的演出还是嵌入仪式与生活之中的文化遗产?是让群众对幽冥世界的虚拟认知,还是娱人娱神的表演?假如救赎的目的是为了减轻社会不安的话,当这目的不再是社会的重要课题时,鬼戏是否还有需要?因此,当宗教慈善的目的从救赎幽魂转变为招待一年一度来访的“好兄弟”的盛宴和娱乐时,歌台乃逐渐成为兼顾死者和生者的娱鬼娱人与济阴济阳表演和观赏的节目。

从连续体的角度看表演,世俗性表演与仪式为一连续体,包含不同层次、不同深度的,各自独立而又相互交叉、相互融入的仪式与表演元素。假如我们尝试把这连续体进行长期的历史考察,比较不同地域、社区的行事方法的话,也许我们可以观察到鬼戏的虚拟性可帮助人群代入未知的世界,从而从演出知道祖先和游魂被救赎。当虚拟性的演出被禁止,虽然抽象形式的破地狱、放焰口可同样达至救赎的目的,但却缺乏震撼性的观感娱乐。原来酬谢鬼神的演出,天光戏因为环境因素而取消,酬神戏因为戏班的缺乏而需要聘请外地戏班演出。因此,演出的有无,只是因为环境而添加或减少,取而代之的是强调娱乐表演的歌台。也许我们可以用这样的图来理解仪式、表演和娱乐在人神鬼之间的关系(参见图2):

图2 仪式与演戏的关系

2015年,在香港政府研究资助局的支持下,笔者开始在日本神户、香港和新加坡进行深度的调查和比较研究。关注的问题主要有三个:(1)海外华人在移民和定居的过程中,与原乡的联系、断绝到再联系的过程;(2)在这一过程中,他们如何处理死亡和客死异乡的灵魂;(3)在处理死亡和祭祀灵魂上,海外华人如何对应宏观的社会环境的变迁,建立在异乡的身份。基于此,笔者认为,无论从皇朝国家的视点,还是从家庭宗族或宗教团体的视点,中元节的核心是祭祀失祀的鬼神、先人或死于横祸、无所依归的幽魂。然而,清代文人描述中元节时,时常指出中元时节的三方面行事特点,即以家庭为主的在户前烧衣或上坟祭祀祖先;寺庙进行盂兰盆会、施孤祭厉、烧法船送鬼;游人观赏河灯、街里表演狮子、秧歌、杂技。也就是说,农历七月中元节或盂兰节包括了祭祀祖先的孝道、救赎游魂的宗教慈善以及岁时行乐的表演和观赏三个部分。20世纪初以来,因为反对迷信的关系,中元节的祭祀时常为国家、精英所反对,目连戏、斋戏等仪式戏剧也只能够以戏曲、文学和表演的形式存续。这祭祀和娱乐的差异,延续到21世纪。2006年开始的国家级非物质文化遗产名录登录,可以说把中元节重新带入到国家的视野中。即使如此,中元节的观赏成分是以文学和表演的名义再现的。

在这样的宏观的历史背景下,我们尝试比较了三个不同的海外华人社会的中元节。香港的例子,我们一方面关注灵魂祭祀在移民与本地社会的差异,另一方面注意到香港移民社区举行的“盂兰胜会”在标准化过程中的国家、制度化宗教、学者、传媒的“共谋”角色。在标准化过程中,不同群体在共同元素下凸显自身传统的独特性,虽然这些“传统”也包含了很多创新的成分。新加坡差不多所有华人社区都庆祝中元节。移民社会对死者怀有恐惧,强调对死者的超度,同时也有着强烈的对生者的祈福。即使是宗教仪式,也包含很多的为生者祝福的仪式和表演。新加坡的中元节被普遍称为“庆讃中元”,有着娱乐和世俗的倾向。日本神户华侨的普渡胜会,祭祀对象以新亡者为中心并扩展到祖先与无祀亡魂。也就是说,从家族出发,扩张到普遍性的宗教慈善。而香港、新加坡则是以宗教慈善出发,扩张到社团,家庭宗族只是祭祀的附属。此外,神户的普渡组织者有一个取代和(福清)族群强化的过程。因此,当中元节在香港和新加坡有扩张的倾向时,神户华侨的普渡胜会则越来越依赖新移民的支持。总之,海外华人社会因为自身宏观环境的差异,中元/普渡的组织和行事也不同。无论是强调宗教或娱乐,强调家庭还是无祀幽魂,中元/普渡均包含了逸乐和救赎的元素,这与海外华人通过普同性节日建立在居地的身份认同直接相关。歌台取代鬼戏,也许可以视为海外华人在在地化过程中,死者不再漂泊,亡魂不再无依。中元节的盛宴、歌台的娱悦,“体现了华人对祖先的孝道、对孤魂的慈悲、对同胞的友爱”。

附录一:2004年逢甲普渡的仪式和表演者

附录二:1982年和2010、11年公告的进行表

(本文经作者授权发布,原文载于《节日研究》2019年第十四辑)