摘要:在清代以重庆为代表的四川乡村社会重建过程中,移民通过集资、捐献、缴纳厘金及罚没等方式形成了大量以会产、庙产、学产为名的各类乡村公产。清代重庆乡村公产形成方式、存在形式及管理模式具有强烈的移民色彩和突出的地域性特征。由于清代州县财政收支短缺现象始终存在且呈加剧态势,在“以公济公”的名义下,乡村公产被地方执政者改变用途,提拨他用。晚清新政,国家以筹办新学、警政及办理实业等名义不断提拨各类乡村公产。进入民国后,由于军阀混战和地方的公共建设,政府成立公产提拨机构,加速了乡村公产的国家化进程。乡村公产的国家化进程体现了州县财政从传统向近代转型过程中的某些特征。

关键词:乡村公产形成 国家化 清至民初 巴县档案

所谓公产,“即阖邑关于公益之不动产也”。清代重庆地区的乡村公产主要来自移民的集资、捐献、缴纳的厘金和罚没的资产,其存在形式以田产、房产等不动产为主。公产的支出有特定的范围,以其为基础形成的神明会、行会、会馆甚至具有“子孙会”的特征,非公产捐资人后裔不得享有公产所带来的收益。

研究者注意到在近代中国的社会转型中,公产面临着不断被现代国家侵蚀的命运。这一局面的形成,不仅仅与现代国家体制有关,更在于公产形成之后便与传统州县财政体制有着密切的关系。本文以清代至民国的巴县档案为主要分析史料,对此一时期重庆乡村公产的兴起、繁荣到逐渐退出历史舞台的完整过程进行详细的考证与分析,力图从长时段、微观、动态的角度,揭示乡村公产与传统州县财政、新政以后的县级政权之间的复杂关系。

清代巴县档案

一、清代重庆乡村公产的形成

清代四川各州县及其所属乡村均有若干以田产、房产为形态的公产。嘉庆十六年(1811)四川总督常明在一份奏折中称,“川省风俗,一乡一里同社之人,常有公置田产生息,以为□□(不时)之需。” 这里谈及的公产应该为各乡各里以庙产、会产、族产为名的乡村公产。至于州县层级的公产,各州县亦比比皆有。光绪元年(1875),四川学政张之洞在《劝置学田说》中说“川省尚称殷实,各州县公局义举款目甚多”。光绪十五年(1889),南川知县张涛在给四川总督、布政使、重庆知府的禀文中亦称,该县“旧有书院、乡学、宾兴、北上宾兴、义学、学田、三费、育婴、养济、尹子祠、士课、济仓、文昌会,均有田业”。这些公产的形成,“或以事业之所共出,醵资祀神,因而成会者有之;或以旅居之怀,故乡同籍之人建立会馆,因而成会者亦所在多有”。可以说公产来源复杂、形成过程较长,且创办之初大都有专门的用途。据《四川款目说明书》的分类,晚清四川的公产大致可以分为三大类型,一是教育类,如各州县的学田;二是保安类,如三费田、团保田、警察局田业;三是慈善类,如育婴堂、养济院、各庙祭田等。按照《四川款目说明书》的看法,地方公产的形成过程大体有三种,一是地方官绅捐款购置;一是将无主荒地招民垦种或建房居住;一是人民乐捐或因事罚充。这些公产大多在各类公局的名义下,由局绅进行日常管理。如民国《江津县志》称,“全县公产,均清代先后因事创置,各设局分管。”

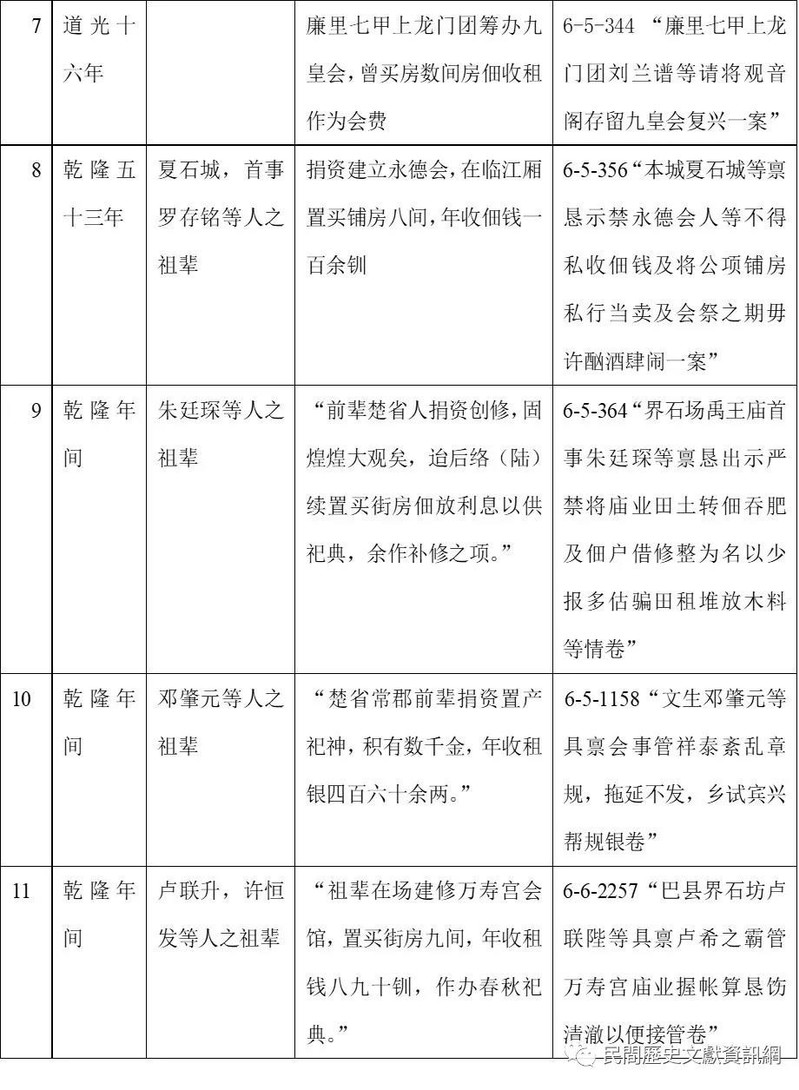

就重庆来说,地方公产主要通过捐资与抽集厘金这两种方式形成。首先来看民众捐资设立公产的情况。在巴县档案中有大量的民众捐资置产,买田购屋作为公产的案例。请看下表。

上表11个案例可以看作清代巴县档案中诸多民众捐资设立公产的抽样,虽不是清代巴县公产的全部,但也具有一定的抽样意义。对于该表,我们可以做如下分析。

首先,我们可以看到,这些地方公产的形成时间,大部分都在乾隆年间。为何如此?这应与包括巴县在内的四川州县,在经历明末清初的战乱之后,经过康雍时期的积极移民,至乾隆朝,移民在川已经经历了一至二代,在经济上也有能力进行诸如会馆、宗族等组织建设。这些会馆、祠堂都有一定的公产。以会馆、祠堂等机构为平台,移民积极捐资设产,形成了大量的公产。民国《南川县志》称,“会馆建自客籍,尤崇关系本籍之神,谓为家庙……均于营造外,或置田租,或存款生息。平日招人住宇焚献,赀产主权庙首操之。”

其次,这些公产主要集中在各种会馆、神明会、寺庙、道观和祠堂等团体组织上,如表中提及的萧公会、帝主会、天后宫、禹王宫、万寿宫等会馆组织。这些庙产、会产的形成可能是数代人不断捐资的结果。如嘉庆二十二年(1817)三月初二日,节里九甲石龙场首、住持李如山、许荣山、郑德胜在一份禀文中说,该场原来就有禹王庙,但早已朽坏,“嘉庆四年,将要兴工修理,不料年岁荒旱,以致各会首人将募化功果银钱借放生息。今已收回,共约银数百两。今幸年丰,蚁等与住持映伦欲择期兴工”。与此类似,巴县石龙场禹王庙培修工作前后共花了18年的时间才得以完成。

禹王宫

再次,乡村公产的管理者、公产租息的受益者往往是公产捐资者的直系后裔。上述11个案例中,有8个案例均能支持此一论断。但这并不表明他们对公产的管理和享有的收益会牢不可破,清中期以后越来越多的围绕公产权益争讼的案件显示出更多“局外人”参与到了对乡村公产的争夺。

最后,公产的形成方式,主要通过民众集资捐产。类似的个案在巴县档案中比比皆是,如同治六年(1867),巴县东平团的川主庙因年久失修倒塌,该团文生李正荣等人“集团公议”,“各乐捐锱铢,仍照庙原基重修,并雇看司焚献”。

第二种是通过征收厘金方式形成地方公产,这主要集中在渝城各类行会及行帮上。

清代的巴县商业十分繁荣。雍正二年(1724),巴县有牙帖152张,征收行帖银200余两。乾隆时期“商贾丛集,行贴一百五十有余,十倍他邑”,实征牙税银188两5钱。嘉庆六年(1801)巴县对行户领贴开办的情况进行了核查,开行者只有109张。各行户为了应差的方便,一般都采取征收厘金的方式,筹集应差的费用。范金民先生认为,清代巴县各行抽厘办差的现象十分普遍,不仅牙行一业,在商货铺户、生产加工匠作行业、服务行业都十分普遍。我们来看数例。

丝行。巴县各级衙门每年需红綾百疋,道光六年(1826)设立丝帮,“官秤五杆,以两行三店分用代客买卖,每丝一两,议取卖客行用二厘,承应迎官接诏以及朝贺等差在案”。

棉布行。乾隆五十六年(1791),巴县布行、布铺和八省客长三方公议,“每布一卷旧例取用二钱。其二钱内抽取二分帮贴行户”。道光二十年(1840),重庆有布行五家,每捆布取厘金钱十二文,作为应差的费用。

竹行。巴县在乾隆年间“承领部帖开设”,议定“每两抽三分”。

土布帮。从道光二十年(1840)开始,巴县土布帮每年出钱五千文,协助广布帮应差,支付学、道、府、县衙门的帏旗更换。

铜铅行。乾隆三十三年(1768),巴县铜铅行办理点锡业务,每百斤抽取厘金一钱六分。

锅行。咸丰二年(1852)八月,锅行行户黄元盛称,在重庆开设锅铁铺,每两缴纳三分作为办差补贴,向卖客征收,后改为每两二分厘金以备差需。

棉花行。嘉庆二十三年(1818),巴县设立花帮公所,“入帮领秤,春秋整理,逐月两较”,按照白花帮行规,“凡有新开行面专卖白花者,公议上行入帮出银一百五十两”。

船帮。嘉庆八年(1803),重庆莫姓知府称,“(巴县)公议大小下河船帮,各举会首,应办各差,每船抽取厘金存作办差公费,免致临差贻累商船。”这些公费主要用来“迎接各大宪以及军务大差”及平日的“一切杂差”。

上述行、帮征收厘金主要去向是作为各行、帮应差的费用,在费用有盈余的情况之下,这些公款往往就有可能转化为公产,用来修建会所、购买义地、酬神演戏等公益支出。如巴县三圣殿,由巴县各行帮集资重修,并在殿内兴设武圣会,每年办会两次,余资作为施棺、施茶、年终救济之用。会首每年交签,每年有余资二十余两白银。

除了上述两种主要的方式外,还有一些其他公款筹集方式,如斗息、罚没等。巴县乡村场镇通常有武庙、禹王庙、川主宫、万寿宫、文昌宫等名目、数量不一的庙宇。这些寺庙宫观门前的空地通常也是当地米市、猪市的交易场所。寺庙宫观的管理者通过向买卖双方征收斗息的方式筹集资金用于祭祀酬神、培修庙宇或场镇的其他公用。巴县忠里一甲文昌宫设有官斗一张,“凡来庙地买卖杂粮,斗量抽取一□”,作为文昌宫的焚献之资,至光绪初年,已累积资金达百余两。而巴县姜家场“历设米粮斗市,每升取勺,每斗取角”,筹集的资金作为“官员查场、点团夫马伙食,获匪捕贼送费”和祭祀酬神之用。

至于公产的管理方式,依“或行委任法,由拨定各局所绅首经收;或行请负法,由佃民认缴。地方官只司监督而已”,亦即所谓的“委绅管理”。以捐资方式形成的公产,在控产机制上更加强调由捐资人的子孙参与,因而具有排他性,如巴县节里四甲迎龙场南华胜会,由张姓广东籍移民于嘉庆年间捐资创设,拟定的章程规定“一议祀典之期,执牌赴席,务要捐主滴(嫡)派子孙,只许一人入坐,无牌者不得冒名顶替”。类似的情况普遍见于当时的各类神明会,以致于这样的会被时人称之为“子孙会”。

二、不完全财政背景下的乡村公产

清代前期,政府建立了一套较为严密的从中央到地方的财政管理体系。清廷运用冬估、春秋奏拨、解款、协款、奏销等制度,严密地控制着全国的财政,正所谓“道光以前,财权操自户部,各省不得滥请丝毫”,几乎没有地方财政可言。一般认为,清代财政在乾隆以前,大致是相当宽裕的。危机的显露,始于嘉庆初年,白莲教起义爆发,清廷军费开支剧增,中央财政吃紧。咸丰初年,太平天国起义则加剧了财政紧张的局面。

咸丰以降的清代四川地方官员多次谈及四川地方财政入不支出的困境。如同治七年,刘愚在给当时的四川总督吴棠的信中称,“今四川一省,约计每年所收地丁、津贴、捐输、盐课、厘金,入不敷出;现在各营欠饷有二三月者,有欠六七月者,而京饷、协饷,在在紧要。”光绪十六年(1890)四川总督丁宝桢亦提到:“查川省度支,向本入不敷出,从前须待邻省接济。军兴以后,不惟协饷不至,而由川省协济各省以及各路军营者愈出愈多,所赖以周转者惟在津贴、捐输、厘金三项,综计每年一切收款共约四百余万,每年支发则需五百余万,实属入不敷出。”这种局面一直延续到清廷倒台。

“大河无水小河干”,清代州县财政同样面临着入不敷出的局面。何平先生对清代地方行政经费的状况进行了深入的阐述,此不赘述。我们以州县财政支出中的存留银为例,来看州县财政的支出情况。同治《巴县志》中详细记载了同治六年巴县存留银的款目、数额的情况。请看下表。

上述存留银合计2705.6两,大致可以分为三大类别,其一是用于各级衙门吏役的工食银,如川东道、重庆府、巴县正堂、巴县县丞等衙门吏役工食,总数达到1900两,占存留银总数的70.2%;其二是用于地方公益、教育的支出,如支付孤贫的口粮,府学、县学廪生的口粮,总共达到517.6两,占存留银总数的19.1%;第三是地方其他行政支出288两支出,占存留银总数的10.7%。这一支出结构表明,在清代州县少量的存留银中,用于地方公益的支出比例极低,更不用说用于地方建设的支出。

光绪中后期,中日《马关条约》,清政府与西方列强签订的《辛丑条约》都涉及大量战争赔款,这些新增的赔款经过层层分解,转由各州县来承担。而随着清末新政的进行,地方各类支出加剧,州县的开支再次激增。我们来看一份光绪二十八年巴县地方经费的支出明细,单位为两:

档案资料显示,该年共支出银25903两,进款为27422两。相较于同治年间的2705.6两,巴县地方财政支出在三十余年间增加了约十倍。上述支出可分为支付赔款、上交上级行政部分费用、巴县行政开支、地方公益开支四大类别,分别占到总支出的1.9%、28.6%、64.1%、5.4%。从这个支出结构来看,用于巴县地方行政开支的比例最高,达到了64.1%,大量在同治年间地方行政支出中没有出现的款目出现了且支出额度很大,如保甲委员费用、因公酬应的费用等,同时,各衙门衙役的工食银绝对数量也大幅攀升。这表明,晚清巴县地方不仅行政人员人数增加,相应的费用亦有增加,亦可感知,巴县官场的风气较差,公款吃喝之风较为盛行,以致费用增幅较高。

在年度上解税额不断增多,而州县所征赋税又不敷的背景之下,挪用各类地方公产,往往成为地方官员不得不采取的临时性办法。在清末四川各州县,地方行政经费不足时遂“就地筹款,以供行政经费者”成为十分普遍的现象。

大量的公产或公款在解决地方财政不足和应对地方各类临时摊派或摊款过程中起到了重要的作用。巴县档案中有大量知县挪用县内公产或公款应对各种摊款的案卷。如咸丰四年(1854),贵州桐梓杨漋喜之乱,巴县马鬃场筹备防堵经费,团首邱登仕等人将该场川主会余粮十石提作公用,用来制备枪炮、火药。咸丰五年(1855)十二月,巴县办理捐输,因白花帮没有按时缴纳捐输银一千两,巴县县令觉罗遂挪用育婴堂公项银一千两上缴。类似的例子,比比皆是。

公产在设立之初,一般都制定了较为细致、完善的管理规则。如《江津三费章程》规定:“三费钱粮为民永保身家,地方官永不得因公挪用,局士狥情支付,着落局士赔偿。”无奈日久弊生,要么是管理局绅贪污中饱,要么是地方官员挪用,公产面临着越来越少的窘境。光绪八年(1882),川东道道台彭名湜在给巴县县令的札文中提及了局绅在司法诉讼中浪费公产的现象,“查川省绅首因公事兴讼,动辄开销讼费,竟有两造了案而讼费一切皆在公款内支取者,不独该县为然,而该县公款较多,似觉尤甚”。诉讼案的原被两造居然用同一来源的公产来进行缠讼,这对有限的公产来说,造成了极大的浪费。

有鉴于公产有被挪用或被局绅贪污的危险,早在光绪年间,一些地方官就开始清查州县的各类公产,如光绪十五年(1889),重庆南川知县张涛认为“县中公款,多系田业收租,遇有不肖首事,往往欺蒙侵吞甚至加佃退租,年久且将田业盗卖,且每年查核报销,多因案牍繁扰,官幕均政务孔多,难于逐佃稽核,遂至受其弊混,此皆由于立法未善之故”,张涛于是改革易章,对南川公业进行整理,“饬现管各首事,于收租之便,各将公业查勘明确,计某处田几坵、土几块,房屋几间,有无竹木山林,注明四至界畔,绘成图形”,绘制南川各类公业的图说,官绅能够“一目了然”,以期达到“绅亦有所遵守,有所敬惧,不至公然欺蒙”。通过整理全县公产,绘制公产图说,在产权上明确公产的归属。对政府来说,既可以达到防止公产被不法局绅贪污,又为以后提拨公产进行摸底,可谓一举而双得。

三、清末新政中的乡村公产

乡村公产的提拨在清末新政时期,表现得更加明显,各种新政措施,如警政、兴学、实业,都需要经费推动,迫使地方官员不得不将此前由士绅控制的地方公产纳入到州县财政的体系之中。光绪三十二年(1906),清政府有人建议在各州县“设立公产调查局,由各该州县选举公正绅商数人,充作局董,禀由地方官给予照会,调查本邑公产若干,作为兴办公益之用”。同年,四川提学使方旭、四川警察总局候补道周善培联合发布的一份札文中称,“川省五方杂处,良莠不齐,民间迷信鬼神积习相沿,毫不为异,以致迎神赛会造作妖妄怪象万千……于风俗人心关系非浅,如省城城隍会之小儿打顶马,装扮鬼脸,以及肉上挂灯等事……札仰该县将迎神赛会似此以上各项一律出示禁革……与其以有用之资财浪费于无用之举动,不如就会中之款,各在本地自建初等小学堂,以公共之财而兴公共之学,又化无益为有用,于地方庶有公益,易俗移风,是在司牧者之善。”将地方公产、公款提作新政各项办理的费用,逐渐成为当时官绅们的共识。宣统元年(1909)召开的四川省谘议局第一次会议,有代表提交的议案就谈到“上年各州县筹办新政,多以筹款之难,酌提神会为补济”。宣统二年(1910),四川总督颁布地方公产整理的办法,“各属凡有公庙产业、私庙产业、善堂产业、公会产业、地方公共产业非一家人所有者,均应将所有数目、坐落及现时或佃或押,详细情形自行报由地方自治会,自治会未成立者,报由团保覆查汇报地方官衙门存案。此后,凡遇典卖、加佃加押,非得该业应管之人全体认可,报明自治团体转报地方官核准,不得立契成交,否则作为无效,经征局不准为之印税,仍将主持此事之人究惩”,为以后的提拨公产进行全面的摸底。

清末提拨公产的过程在“庙产兴学”运动中表现得最为明显。光绪后期,巴县觉林寺僧人因“犯不法”,该庙被“改设幼释工厂,其庙中产业一并充作工厂经费,委绅办理”。宣统元年(1909)十月,巴县木洞场天生保住持僧如怀在县令的禀状中说,该庙创自明末,有田租百余石,“近国家举办新政,需款孔殷,与其贻患异日不如捐产济公,特愿将本庙田租七十石捐作公益之用”。对于各类神会财产、公款公产的使用,虽然四川地方当局强调二者有别,私人醵资成立的如同籍会馆、文昌、鲁班等神会为私人团体之财产,“与各个人所有之产业无异”,“未便强行干涉,令其全供地方之用”但“可酌量本地情形及神会性质征收各种公益捐,或借用其不动产,或征其劳力物品,凡为章程所许及地方合意者,均为可行之事”。也就是说还是可以提拨的,因此不仅仅是庙产,民间的各类行帮、会馆所拥有的公产均在提拨范围之列,如宣统二年(1910)十月初七日,四川嘉定府乐、洪、夹三县花帮将在渝城的由“先辈公同捐款”的产业约值二万余金,捐作兴办官办七属女学堂之费。

同样,在办理地方警政过程中,地方官员也时常挪用此前由绅士掌管的局款。宣统三年(1911)三月三十日,巴县三费局局绅周辛铤、洪为桢、王正钰给新任的巴县县令信中说,“情绅等经管冬防团练事宜,所有银钱收支,历有报销户卷及统计可查,但向皆官督绅办”,但去年时的县令“将银钱挪移、收支两项,悉由署内官自经手,以致绅等茫然无头绪”,在该县令任内,巴县筹办巡警时挪用了三费局公款白银一千五百两,到现在也没有归还。

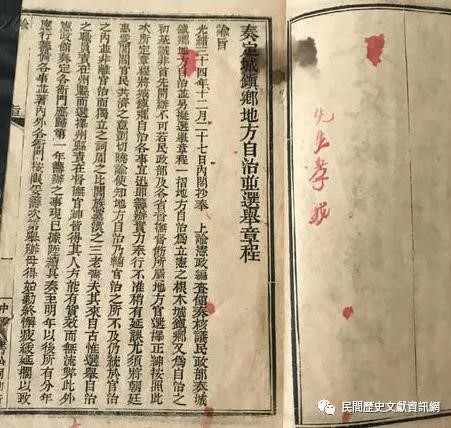

清代《城镇乡地方自治章程》

不仅新办学堂要提拨公产,晚清筹划地方自治,也要提拨公产来解决经费的不足。宣统元年(1909),清政府颁布《城镇乡地方自治章程》中明确规定城镇乡的自治经费,首先以“本地方公款公产”充之。二是地方由绅董经管公款公产。宣统元年(1909)十月廿二日,巴县白市驿调查员向巴县县令报告说,该镇的乐善祠和武圣会,共有街房铺面五间,每年收租钱九十三千二百文,此款本来是用作“讽诵皇经”及收字宣讲等用,但这十八年来,从未办过一次活动,“此巨款与其饱奸僧私囊,何若作本镇公益”,建议改作本镇的自治经费。此一建议等到县令的支持,“今绅等协禀前来,请将乐善祠所收租资提作自治筹办经费挹彼注兹事属可行”。宣统三年(1911)四月,巴县陈家场调查员职员唐镜如、总监正侯服周在给县令的禀文中说,“查地方自治章程经费章第九十条第一项载称,地方公款公产向归地方绅董管者,准提作为自治经费”,该场禹王庙向置街房六间,年收房租十九串,庙业一股年收市租十三石,灯会业一股年收市租谷三石,建议将其提拨入公。县令表示同意,但要求和首事商议拨入方案。宣统三年(1911)二月廿五日,巴县阮姓县令出示告示,认为“各镇乡神会往往借演戏为名,动用公款。现值财政困难之时,用之殊为可惜。然骤行禁止,于习惯上实有不便。查别处州县,多有抽取戏捐作为公项公益之用”,从该年三月一日起,“每演戏一本,抽捐钱二千文,由本场抽收以补助农会分所及各镇乡自治会经费之用”。

总之,清末新政时期,筹办学堂、警政、地方自治等,需款甚多,挪用地方公款,抽收捐税,成了地方不得不为之的事情。

四、民国初年公产的国家化

民国肇建,百废待兴,地方各项建设需款甚巨。始于清末的各类新政建设,如劝学所、劝业所等新政建设亦需大量经费。地方上的各类公产再次进入主政者的眼帘。民国元年(1912)二月,四川巡按使发布命令,“照得解散哥会、提存底金作为兴办特种工厂之用,早经通饬在案,现值各项实业工厂开办在即,需款孔殷,查核各县所提底金为数无多,不敷甚巨。各县所提哥会之不动产业,经饬令变价,另款存储,以备提拨。其提存未用之款,应即妥为保存,不得擅行动用。此外各县所提动产、不动产,于前报数目以外,有无遗漏,并应切实清提,以资办理。至各县因开办教养工厂,拨用公口底金者,并应遵照前饬,照数划还存候提用。”要求各州县将解散的哥老会所有的不动产,提拨备用。

从民国初年开始,各州县都开始成立类似于公产清理委员会的机构,清理地方公产。这一过程在全国部分省份都在推动。据吴滔先生的研究,江苏省宝山县于民国元年底“成立公款公产经理处并派出办事委员,在全县范围内清理公款公产,到民国二年(1913),公款公产清理基本完成,开始列入县级财政预决算之中并独立编制收支清册”。1933年,河南省对所属各县公款公产进行清理,各县成立财务委员会,“对于各县地方一切公款公产,是否接收清楚,共接收某项公款若干,某项公产若干,有无附交文约,附交某项文约若干张,原有财务局某项物品若干件,某项账簿若干本,文卷若干宗”,限十五日内交给各县财务委员会进行清理。

就重庆来说,各州县成立地方公款收支所,管理各类地方公产。如在重庆江津,地方公款收支所专管三费、济仓、养济仓三项公产;膏火、宾兴、学田、文庙、文场五项公产由劝学所专管。在此基础上,民国六年(1917),时任江津县长陈秉常“以各项公产、田房红契多遗失,而各业又散在城镇乡各区,且时势变迁,经费复旋合旋分,易滋流弊,拟具整理公产章程表式,提交全县行政会议表决办理”,推动出台江津公产管理章程和公产的勘界与踏勘工作。

在民国初年的这一轮地方公产清查中,各类此前作为地方行政支出的公产,如三费公产成了主要的清理对象。民国三年(1914),四川省行政公署令,“照得三费款项,前经列表调查,已据陆续呈报,其所恃为常款者,大都有肉税之外,率皆置有公产,岁收租息济用,此项公款即为三费所有,即系司法一种收入,现在肉税等项已经通令交征收局代收,则三费公产为司法经费所关,自应一并归局管理,以昭慎重。通令并分饬征收局照办外”,要求各县知事将三费公产,无论田土房屋,悉数造册移交征收局接管。当年,温江、郫县等43县将各县所有的三费田产上报。民国九年(1920),江津对三费公产进行调查,显示共有田土六十八份,铺房十一向,地基五十三幅,另有教养工厂铺房二向,佃户八十三名。

各县公产的流失还有个重要的原因是民初军阀混战,驻军依靠武力,强行提拨。合江县的三费公产于民国元年(1912)并入征收课,作为司法专款,改由上级政府征收,但征收局“各届局长多视为利薮,每年租谷秋收后即贱价全行出售”。民国五年(1916),在县知事刘鉴昭的呼吁下,“以系人民捐款不应由官把持”为由,要求将三费局交还士绅管理。民国十二年(1923),川军六师驻防合江,驻军缺饷,地方绅士担心军队哗变,不得不变卖三费局田,得银一万三千五百七十两作为军饷。存之百年的该县三费公产遂被驻军强行提拨,一点不剩。

再来看巴县。民国二年(1913),巴县三费局裁撤,所有田业,并入新成立的囚粮事务所,“以县人董其事,按月支拨”。同时,巴县三费局的田产租息和日常的经费征收改归政府设置的征收局,政府由此掌握了三费局原有的经费征收。民国二十三年(1934),巴县行政会议甚至通过决议,撤销囚粮事务所,将原来的三费局田产并入县政府财政科,由该科经理。

巴县三费局的支出也不仅仅局限于“相验、缉捕、招解”等司法行政经费,还包括育婴、地方自治等地方公益的费用。民国巴县档案中有若干巴县育婴局、地方自治所在征收局领取经费的票据。如民国元年(1912)正月三十日,推广育婴局局士何鸿恩、洪为桢、王正钰等人从巴县税捐局(元年八月后改称征收局)领到该局代收的宣统三年(1911)十一月银88.6两。民国元年(1912)七月至民国二年(1913)二月,育婴局又从巴县征收局领到银1073.7两。民国元年十月,巴县镇乡自治筹办所绅董周辛铤、傅炳文在征收局领得银138.9两。在这些票据中,民国三年(1914)出现了多张驻军向征收局领取三费经费的票据。如该年十一、十二,四年(1915)正月三月,显示共有209两三费局经费被充做军费。

事实上,各场镇还有大量的公产,主要包括各神会、会馆的资产。这些公产也逐渐被纳入到国家化的过程之中。重庆府江北厅明月乡万天宫,创置于乾隆四十八年,民国时期庙内财产、神会全部被改为学产。为了防止学产流失,民国十四年(1925),巴县学务局编制了《巴县学田产业图说》一书对该县的学产进行登记。

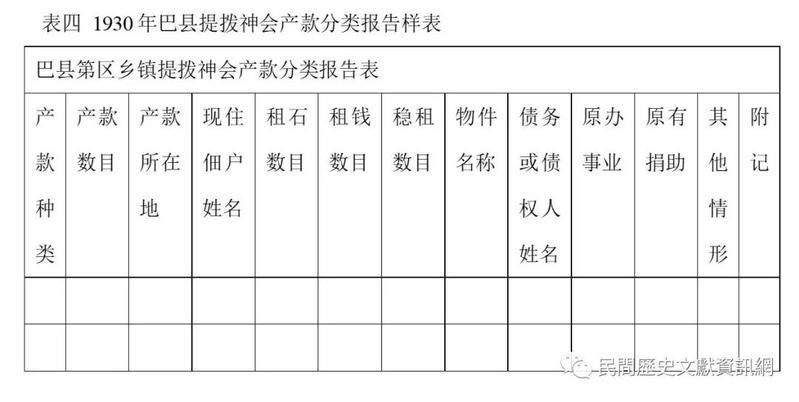

1930年,四川各军阀“称奉中央通令,变卖官公营庙会产,凡城乡庙产除已提作学款者”,余均令拍卖。刘湘的二十一军占据重庆。1930年九月,鉴于各乡镇神会繁多,事实复杂,巴县在进行全面调查的基础上制定《巴县提拨神会产款办法及保管使用规程》,由时任县长冯均逸、教育局长曾纪瑞、建设局长黄伯易联名发布,准备对该县所有的乡镇公款、公产进行摸底,以备提拨。该章程共五章二十七条。该章程第二条规定,“各神会产款,提充各乡镇教育、建设两项经费”,第八条明确了具体的使用原则,“各神会产款提拨后以收入十分之五充教育经费,以十分之五充建设经费”。针对此次神会公产的调查摸底,政府还制定了统一的表格,要求各场镇团保填报。表格式样如下。

资料出处:民193-651巴县政府关于清理庙产提拨神会产改作教建经费的规程办法训令布告卷

为了使此次对神会产款的提拨能够进行到底,章程在经办程序、保障措施方面都有详细的规定,如在“提拨神会产款,如当事人有抗违情事得由乡镇长押送来县政府讯究”,“各乡镇长提拨神会产款以登记数目为准,尽量提拨,如登记时有隐匿者,得查明补报,并对隐匿人以相当处罚”,并将隐匿财产的十分之一奖与举报人。

从保存的档案记载来看,此章程发布后,档案资料中存在着较多的各乡镇神会主管者提供的希望原有公产不被提拨的请求书,甚至还出现了一些神会或会馆、祠堂突击办学校的情况。其最终目的是想达到地方公产或公款避免被提拨。

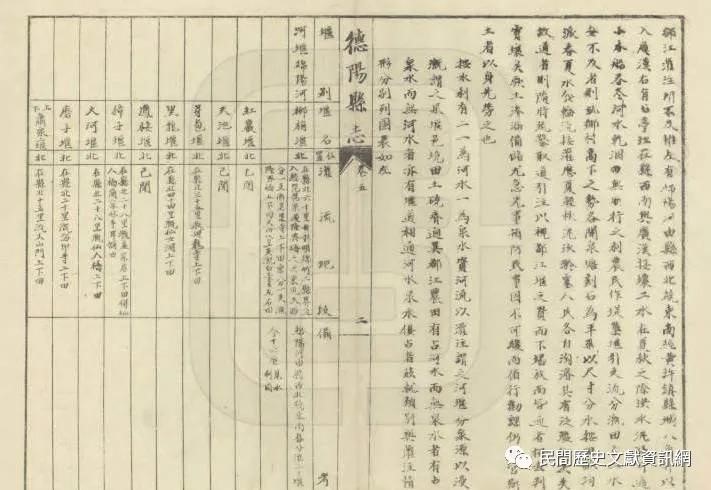

民国《德阳县志》

与此同时,另一四川军阀田颂尧在其所辖防区也进行了庙产、会产的提拨,民国《德阳县志》称:“自民十九年,田颂尧之龙绵昭广剑什马路整理委员会派员变卖防区内各县祠庙寺观会产,公庙私庙无不提卖尽净,或有一二保留之处,亦为数无多。”

清理后的地方公产,为地方年度预算的重要组成部分,民国《江北县志稿》说:“公学产年收租金,为县预算上之重要收入,分田租、地租、房租三项。其田土房物,源为清代三费公田、宾兴书院义学等产业,及民国收归公有之县乡会产、庙产。”民国二十四年(1935),该县总收入为218997.15元,其中公产收入为10543.96元,学产收入为603元,合计占比达到5.09%。

经过整顿、提拨,四川各县公产占县的收入比例为全国最高,如新都县1940年公学产收入占预算额的37%,1941年占54%,1942年占35%,部分县的预算收入里公产租金收入超过了其他各项税课的总和,占居第一。公产不断提拨的结果,则是导致公产的最终消亡。民国十二年至十六年,大足县官产清理处及铜(梁)大(足)马路局,两次提售官产、公产,其结果是“会馆无形解散”。

五、结论

基于承办赋税、差徭,合作处理特定人群必须协作的公共事务,移民在重庆创立了各种类型的公产,这些公产在控产机制上具有“私”的性质,即控产者往往是公产最初出资者的后裔。世易时移,乡村公产的提拨从一开始就逐渐偏离其最初的设计。有清一代,由于州县财政一直处于收支短缺的状态,提拔乡村公产应对不时之需成了官员不得不做的选择。这一局面的形成与清代州县不完全的财政体制有直接的联系,这让地方官员不敢违背“祖制”,开发新的税源,而不得不通过“以公济公”的名义挪用乡村公产。

清末新政,州县推行新学、警政等各类“新政”,经费支出大增,州县当局不得不加大对乡村公产的提拨力度,造成了所谓的“国进民退”的现象。而到了民国初年,武夫当政、军阀混战,对乡村公产的提拨到了涸泽而渔的地步。清代至民国重庆乡村公产的形成及其国家化过程,一方面反映了州县财政收支短缺的状态在不断加剧;另一方面亦反映了州县财政在近代化过程中,对乡村公产的处理方式具有延续性。

(本文經作者授權發佈。原載《清史研究》2020年,第1期,頁45-56。注釋從略,引用請參考原文。)