中国社会特别是乡村社会的人情往来,向来受到研究者的关注。社会学、人类学等领域的学者,通过田野调查获得的经验事实,对当代的情况已经有了比较丰富的研究。其中,阎云翔《礼物的流动》一书,不仅利用其在下岬村的亲身体验及访谈资料,还将礼单作为重点讨论的材料,引领了研究的风向。此后,涌现出不少使用礼单、礼账、礼簿等家庭仪式活动中记录来客礼金和礼物的账簿资料,针对某一具体村落展开的个案研究。相比之下,对于这一问题在历史上的情形,尚未有充分的讨论。相关历史文献的缺乏,应当是造成这一局面的主要原因。

阎云翔《礼物的流动》

2016年以来,厦门大学民间历史文献研究中心在福建省永泰县展开文献收集工作。其中,在漈头村收集到契约、阄书、账簿、人情簿等多种类型的文书。“人情簿”是当地对礼单、礼簿的称呼。这类文献,究其本质是账簿的一种,因而在以往的研究中,论者通常注重挖掘礼金数额提供的信息,以礼金的多寡作为分析的主要标准,而作为赠礼者的具体人物,则分作几个笼统的类别,讨论的对象集中在“送礼”“回礼”等行为层面。笔者认为,有必要重新审视并重视其中关于“人”的内容,利用人情簿呈现的人际网络信息,深入理解乡村社会的人际关系网络。

漈头村收集到的人情簿,时间集中在清末民初,绝大多数属于同一个家庭所有,颇具系统性。此外,该村收集到的族谱、阄书、契约等文献,能够与这批人情簿结合使用,可藉之考明人情簿中所涉及人物的身份、亲族关系以及其他方面的往来,为展开个案研究提供了可能。

一、漈头林家及其生活世界

在对人情簿中呈现的人际关系进行讨论之前,有必要对文献中的林家及其生活世界稍加介绍,以便作为后续讨论的背景。首先,对居于网络中心的林家的家庭结构的介绍,一方面为解读人情簿的内容提供了基本的人物关系信息;另一方面,可以将这个家庭视作其每一个成员的“差序”的人际网络的最内圈来理解。其次,对村庄及周边地区,以及林氏宗族情况进行介绍,还原在人情簿之外,林家能够接触和来往的人际关系的总和,可以深入理解人情簿之内呈现的关系网络。

(一)林家的家庭结构

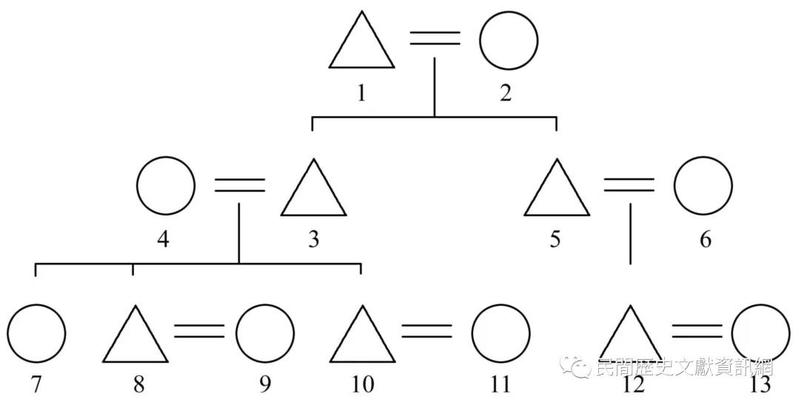

本文处理的家庭,是由林联传、林珠传兄弟及其寡母、妻、子组成的,基本上可以视作一个联合家庭。由于父亲林端义的早逝,联传、珠传兄弟在母亲黄氏的抚养下长大成人。作为长子的联传承担起了家庭的重任,在宗族事务等方面代表本房支出面。二人皆能读会写,相比之下,珠传的文化水平更高。从漈头搜集到的契约文书中可以看出,珠传为人代笔较多,书法亦甚佳。一般情况下,本身具备书写能力者在立契时依旧会请人代笔,但珠传所立契据皆为本人书写。有理由推测,在农林生产之外,珠传可能从事账房、私塾先生等职业。

光绪十一年(1885),联传娶妻赖氏,七年后,又为珠传娶妻张氏。联传在为兄弟操办婚事之后,进行了初步的分家,但未经分割的产业仍有不少,经济上还有密切的关联。究其原因,一方面因母亲尚未过世,二人仍有共同赡养的义务;另一方面,珠传得子甚晚,在其子尚未成为劳动力之前,完全独立地经营农田、山林等产业有一定难度。

图1 林家家庭关系图(序号对应人物见下表)

在母亲黄氏过世后,情况有所转变。此时珠传妻子张氏已经去世,幼子步长将满十岁;联传的长子步进已经成人,并娶同村的陈氏为妻,兄弟二人可能再次进行了分家。在宣统二年(1910)的两份契约中,珠传独立作为立契人,而联传则以中见人的身份出现。然而,民国元年(1912)珠传的离世将彻底分家的问题再次搁置。联传将侄子步长抚养成人,直至民国九年(1920),才将两个家庭的财产物业清算明白,正式实行分家。

表1 林家成员生卒年表

(二)漈头:林家所在的村庄

漈头村清代属永泰县二十九都,民国属嵩口镇。漈头距嵩口镇约二十华里,步行需2小时。无论从行政或市场圈的角度,漈头都在嵩口的影响范围之内。漈头去往嵩口需经过月洲村,明清时期月洲张氏宗族在周边相当广大的区域内,掌握着大量的山林及部分田地的产权。因此,出于每年交纳山租或代完钱粮等事宜的需要,漈头村民与月洲张氏联系密切。此外,通过血缘和宗族的维系,与漈头关系最为亲密的是北向毗邻的佳洋村。

漈头村是一个多姓村。据村民说,该村早年间共有“十八姓”,其真实性已不可考。由道光十四年(1834)一份“乡内众姓”同立的合约可知,当时村中的常住人口主要为曾、林、蔡、吴、王、陈六姓。至清末,蔡、王两姓几乎不存,吴姓人口也较少。与之相对,林、陈二姓人口日益繁盛。按照族谱的记载,林姓与陈姓系清前期自永春迁入,是最晚来到漈头的移民。但至清末时,两姓的规模已相当可观,成为漈头村人口的主体。在依狭长山谷而建的村落中,林姓聚居于村南,位于溪流的下游。

村民普遍信仰张公圣君、白马大王、广泽尊王、击鼓尊王等神明,并藉庆贺神诞之由,自发组织了名目众多的会社,以合股的方式购置产业,轮流经营,按期分红,出资者还会获得在神诞庆典登席的资格。会社对其成员身份的限制并不严格,在“会友”的见证下,持股者可以较为自由地跨村落和宗族转卖股份。这意味着通过各色的会社组织,村民获得了拓展人际网络的新渠道。

福建省永泰县漈头村

(三)漈头林氏宗族及房支概况

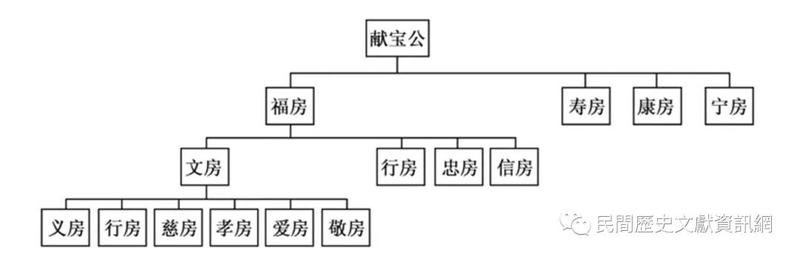

根据林氏族谱的记载,漈头林氏与邻村的佳洋林氏均从永春迁来,本属同族。佳洋林氏先于明末迁入,而漈头林氏先祖永盛公则是在康熙初年,先从永春迁至佳洋,至乾隆时期,其孙献宝始在漈头建厝定居。就宗族的层面而言,漈头林氏与佳洋林氏视彼此为同宗,共建祠堂。

林献宝在乾隆五十二年(1787)将自己的四个儿子分为福、寿、康、宁四房。福房景登将四子又分为文、行、忠、信四房。咸丰八年(1858),文房珍杰长子礼基将六个儿子分为义、行、慈、孝、爱、敬六房。其中,被分作慈房的为三子林端义。因此,联传与珠传兄弟在漈头林氏宗族的房支结构中,即属慈房。

图2 漈头林氏房支结构图

根据联传家庭的相关文献可知,文房之下的六房彼此间来往密切,与联传同辈的十七个堂兄弟以年龄排序相称,联传行七,珠传行九。在经济层面,有大量公产需要共同处置;就居住空间而言,他们共居一厝,不可避免地参与着彼此的日常生活。

通过以上梳理,笔者试图还原出林家人际关系的总体情况。由于资料类型的局限,疏漏在所难免。大致而言,林家是一个主要从事农业与林业生产的家庭,日常的人际网络集中于村庄内部及邻近的周边村落。所属的宗族是村内的大族,有着多重而复杂的房支结构,且通过宗族的纽带与隔壁村庄建立起特殊的联系。在姻亲方面,黄氏、赖氏、张氏都来自其他村庄,而联传为两个儿子所娶皆为同村陈氏的女子,同村与姻亲的叠加,加强了双方之间的关系。同时,林家嫁到外村的女子,也扩展了人际网络在空间上的广度。各类租佃与交易的关系,大部分不出本村,甚至不出本族,但仍有相当多的经济活动牵涉到村外的人群。其中,找价的惯习使得买卖不再是一次性的活动,而成为一段历时长久的交易关系;每年交纳山租,为林家与月洲张家定期、有规律的交往提供了动力。珠传作为村中的读书人,为他人大量代笔的背后,也意味着他更加广泛、深入地参与到了当地的社会生活中,发展了不少可以彼此信任的人际关系。那么,上述这些人群,是否都会出现在林家的人情簿上呢?

二、林家人情簿及其基本内容

首先要对人情簿的体例做一个简单的交代。人情簿记载的是人生礼仪活动中的来客及其礼物、礼金清单,但一本簿册之内,往往不止记载一次仪式活动,在两次记载中间或之后的空页,多会混写一些日常流水或其他备忘内容。漈头村目前发现的所有人情簿中,除一次孩子弥月的记载之外,其余皆记婚礼与丧礼。婚丧仪式的人情簿在格式上各有特点。

记婚礼的“贺仪”与“参仪”,一般先在开头写明“某年某月某日为某人完婚,蒙亲友盛情开列如左”等语,接着记录客人的姓名、称呼及礼物或礼金的内容与数量。在当地的语境下,“贺仪”是客人送给婚礼主办者、新郎父兄的,而“参仪”则是客人特别是与新郎血缘较近的长辈直接赠给新人的礼金。换言之,贺仪和参仪所呈现出的人际网络,网络中心并不相同,前者是婚礼的主办者,后者则是新人。

记载丧礼,则先将讣文抄写于前,标明“蒙诸亲友盛情开列于左”,再记录人名、称呼与账目。与婚礼不同的是,丧礼不是一场事先有所准备的仪式活动,因此在礼账中间,时有穿插一些操办丧事的流水账,如购买用品的花销,请人帮忙的工费等。亲友们抵达的时间也会因听闻讣告之先后与居住距离之远近而不同,因此在丧礼的人情簿中会更多看到日期的标记。

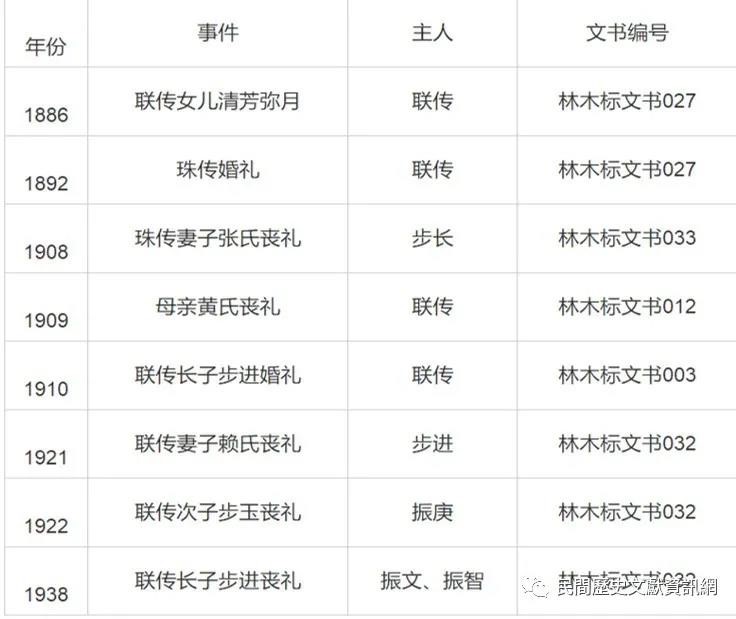

在林家的五册人情簿中,前后记载了八次人生礼仪活动,按照时间顺序列举如下:

1.林木标文书027,封面无题,是林联传专记家庭成员的人生礼仪的一本手册,记载了光绪十二年(1886)女儿清芳弥月,与光绪十八年(1892)珠传婚礼的礼单,还包含一些在子女出生及成人时前往庙里祈求平安的相关记录。

2.林木标文书033,内容较为琐碎,主体部分是光绪三十四年(1908)以林步长名义为其母张氏办丧礼的人情簿。

3.林木标文书012,封面题“母丧人情簿”,簿册前半部记载了林联传宣统元年(1909)为母亲黄氏办丧礼的人情往来及丧礼开支账目,后半部分零碎地记载了一些与本次丧礼无关的日常流水。

4.林木标文书003,封面题“蒙亲友情簿并得业出入”,簿册前半部为林联传宣统二年(1910)为长子步进完娶的人情簿,后半部记载了一些日常的流水账目。

5. 林木标文书032,封面已脱,内容有林步进、步玉民国十年(1921)为母赖氏办丧礼的人情往来,亦有步进过世时其子振智办丧礼与步玉过世时以其子振庚名义办丧礼的账目。

表2 林家人情簿所记活动一览

在利用人情簿分析人际关系之前,必须强调的是,婚礼、丧礼、弥月等不同的人生仪式,本身的开放程度有所不同,并非面向固定不变的人群。例如,弥月的开放程度最低,主要是面向至亲特别是产妇娘家亲属的,而丧礼与婚礼相比,开放程度更高,吊唁者可以“不请自来”。另外,人情簿并不能完整地反映一场仪式所牵涉到的所有人际关系。例如,在访谈中,当地人认为丧事中“同姓的自家人”,要参与操办,而非以客人的身份带着礼物上门。在这个前提下,作为同姓却没有出现在丧礼的人情簿上,反而是关系亲密的体现。

人情簿在人名之下往往标有称呼,根据称呼,可以辨别哪些是族亲,哪些是姻亲。不过,还有一部分人未标称呼,此类情况全部见于丧礼人情簿,且大部分可以确认为本村人士。这里有两个问题值得注意:其一,结合上述分析,在标为族亲与姻亲的亲属之中,可以说暗藏了“至亲”这一分类。弥月的人情簿中,所有亲属应为至亲;婚礼中,给新人以“参仪”者为至亲长辈;丧礼中,出现在人情簿上的族亲是不被视为至亲的。那么,在时人的观念与实践中,至亲与一般亲属的边界在何处?其二,在未标称呼的来客中,偶尔有同姓族人,亦有来自同村姻亲宗族的成员,不标称呼意味着他们划进了“同村”“邻居”的分类,那么亲属与不被视作亲属的边界又在何处呢?

三、林家人情簿中的族亲

由前文对漈头林氏宗族的介绍可知,联传与珠传所在的慈房,被包覆在三层房支结构之内:内圈是同属文房的其他五个房支,具体包含联传的几个仍在世的叔伯、十余个堂兄弟、几个侄子,以及他们的妻子,在本文讨论的时段内,这些族亲应当还住在同一座厝屋内;中圈是同属福房的其他三个房支,通过契约透露的信息,这一层结构在当时仍比较活跃地发挥着仪式上和经济上的功能;外圈是与福房并列的寿、康、宁三房,在清末民初,这三房的人口已经极少,仪式方面的功能性已几乎不存。在这三层结构之外,另有一层,就是同族的佳洋林氏,在有关祠堂、族产、与其他姓氏纠纷等契约文书中,这一层次的宗亲时有出现,但是在人情簿中,并没有他们的身影。

林家的八次仪式活动,时间跨度为52年,来客大致涉及两三代人。人情簿所见历次活动中各圈层族亲的参与人数,如下表3所示。

表3 林家人情簿所见族亲人数表

此处内圈基本符合上文对同族至亲的定义。在丧礼中,尽管这些亲属不必赠送祭仪,但需承担其他的义务。例如,在黄氏丧礼上,明传、经传、利传“扛酒一席”,步文“打肉六斤”,帮忙承办酒席。具体而言,他们分别代表的是六房中的孝房、爱房、义房及行房。

在两场婚礼中,文房在世且比新人年长的男子基本都馈赠了贺仪与参仪。在这里,是否赠送参仪是衡量亲疏关系的重要指标。珠传婚礼中,五叔善义赠参仪180文,堂兄参仪115文至160文不等。步进的婚礼中,参仪大致在160文左右。值得注意的是,参仪的清单中女性亲属会大量出现。内圈中的女性成员,即伯母、婶母等,不再被丈夫“代表”,作为独立的赠礼人得到记载,从侧面反映出这些妇女与新人的亲密关系。

表中所列属于中圈的族亲共计30人次,但所涉及的人物,实际上只有16人,其中部分人出席频次较高,有4位出席了3次活动,5位出席了两次活动。这个人数在当时在世的中圈族亲中,所占比例是较低的;反过来讲,这也反映了前来参加活动的人员较为固定。他们之所以出席,可能出于两方面原因:其一,尽宗族义务,例如出席次数为3的养义,是当时漈头林氏的族长;其二,在族亲身份的基础上,与这个家庭有密切来往或深厚感情。例如,另两位出席次数为3的广义、兆熊,以及这一圈层内出席活动的其他亲属,几乎都曾请珠传为契约代笔,可见其平日多有往来,超出了相同血缘距离的其他族亲。此外,这些亲属中也不乏在婚礼中赠送参仪,清芳弥月中馈赠礼金的族亲也大多出自这个圈层。

最后,外圈族亲的出席,几乎完全是宗族义务使然。本表中出现的两位,一是康房长义兴,参加了黄氏丧礼,而另一位宁房长炳文,前后参加的活动有四场之多。在宗族观念的要求之下,处于已经相当遥远的关系距离的亲属,仍然有必要通过人生礼仪来维持彼此的关系。反过来讲,这些仪式性场合可能也是为数不多的彰显并维系宗亲关系的渠道了。

四、林家人情簿中的外村姻亲

林家的人情簿中,几乎未见有来自别村的朋友、生意伙伴或其他社会关系,与村外世界相对应的就是几家姻亲。以形成机制而论,姻亲可分为两类,一为男子娶妻而缔结的,即林家媳妇的娘家;一为女子外嫁而结成的,即林家女儿的婆家。后者在人情簿中体现为“姑父”“姐夫”“妹夫”“侄婿”等,均为林家女儿的丈夫本人,未见有表兄弟、表侄等下一代亲属出现。例如,黄氏丧礼中,联传的妹夫张增旺带“金银香”前来祭拜;珠传婚礼上,有两位姑父、两位姐夫前来贺喜;赖氏丧礼中,步进的妹夫朱泰昌带来“祭礼四色,联一付”,并买来白布半匹,但其赠送的礼金“小洋二角”被主人退回。这类姻亲的特点是,来参加活动的人数少,往往以单人而非家庭或家族的形式前来,信息比较零散。

与此相对,林家媳妇的娘家亲属则不同,在人情簿中得到了清晰且集中的记录。其中,步进与步文的妻子均是本村陈氏,将在下一节中讨论;本节着重分析居住在其他村落的三家姻亲,端义妻子黄氏、联传妻子赖氏及珠传妻子张氏的娘家与林家的来往。在联传看来,这是他最重要的几家亲戚,在黄氏丧礼和步进婚礼的人情簿上,联传都将第一页留给了黄天佑、赖良实、张智和,即婆媳三人的亲兄弟,这个家庭的仪式活动中的上宾。

外村的姻亲在交通上会遇到更多的困难,因此,他们选择参加哪些活动,以及每次参加活动的人数,背后反映了他们对亲疏关系与实际情况的考量。在林家八次仪式活动中,透过几家姻亲的参与情况,可以观察到人生礼仪的类型,以及操办者与自身的关系距离等因素,对他们的行动选择有何影响。

表4 林家人情簿所见黄家、赖家、张家姻亲人数表

步玉与步进的丧礼规模过小,来客总人数少,在上表中显示为没有姻亲参与,不便纳入分析。对前六场活动进行对比讨论之前,有必要提前说明三个家庭的人口规模,但现有的材料中很难获取相关信息,无从得知黄氏、赖氏、张氏各有多少(堂)兄弟及侄子。仅从人情簿看,黄氏至少有兄弟二人,赖氏至少有兄弟七人、侄子六人,张氏至少有兄弟四人。三家之中,只有黄氏的父亲曾亲自前来。

每场活动对三家姻亲的重要程度并不等同,大致可分成三类,即本家女子的丧礼,外孙(女)、外甥(女)的人生礼仪活动,以及其他仪式活动。显然,妇女本人丧礼最能得到娘家父兄的重视。黄家可能因人口较少,在黄氏丧礼上只有其兄弟黄天佑一人前来,并带来“祭礼弍色,银香联箦布一条”。赖氏的丧礼上,有一位弟弟、五个侄子出席。张氏丧礼的规模相对较小,与寥寥的林姓族亲、漈头乡亲相比,娘家兄弟的出席人数还是相当可观的。

有血缘关系的晚辈的人生礼仪活动,重要性毫不逊色。黄氏的父亲在世时,会亲自前来参加这类活动:在清芳弥月中,作为婴儿的曾外祖父,赠送“蓝布半匹”“红联一付”;在外孙珠传婚礼上,其贺仪和参仪的金额均居宾客之首,分别为170文和320文。在步进婚礼中,黄氏的两位兄弟不仅赠送贺仪,还作为舅公给新郎以参仪,其中出手阔绰的一位,所赠参仪高达小洋一元。

上文已经提及,婴儿弥月中,来自产妇娘家的亲属最为重要,当地风俗对这一人群应赠送的礼物有明确要求。在清芳弥月中,作为舅父的赖良勤送“被仔”“布帽”,良贤与良敦各送布半匹,不需给礼金。

参加以上两类活动,不仅有礼俗的要求,更有感情因素的推动。不过,我们更需要关注的是,对于亲家中没有血缘关系的成员的人生礼仪,姻亲的参与程度如何,以及随着代际的推移、血缘的淡化,双方的人情往来何时停止。

符合这种情况的活动有如下四场。首先是张氏丧礼,她对于黄氏的兄弟而言是为甥媳,对于赖家而言是女婿的弟媳。这场丧事来客较少,可能操办从简,因而关系较远的黄、赖两家没有出席。翌年,黄氏去世,她之于赖、张两家的身份是亲家母,两家都出席了这场丧礼。作为主事者长子联传的亲家,赖家来吊唁者多达四人,包括两个兄弟、两个侄子。赖良实赠送“祭礼二色,银、香、联、箦布一条”,其余人带银纸、香等。而对于张家而言,张氏的过世并没有立即割断两家的来往。不仅如此,次年步进结婚,尽管步进只是女婿的侄子,张家依旧出席;贺仪虽被退回,但联传将其记载在人情簿的首页,以示显尊。最后,赖氏的丧礼中,黄家和张家均没有出席,原因可能不仅是赖氏作为黄家女子的儿媳、张家女子的长嫂,关系较为隔远,更因黄氏、张氏过世已久,姻亲间的往来已难维系。

可见,使得姻亲关系成立的关键人物,即嫁入林家的妇女去世之后,双方关系逐渐式微。这一点在上表中并非显而易见,因为在黄氏和张氏去世后,其兄弟仍来参加过林家的活动。需要注意的是几次活动的时间间隔,张氏丧礼、黄氏丧礼及步进婚礼是在连续的三年中举行的,而赖氏的丧礼发生在十年之后。不难理解,在妇女过世之后,姻亲间的人情往来走向终结,但不是骤然终结的。

五、林家人情簿中的同村姻亲

根据族谱中的记载,步进与步文的妻子均是本村陈氏。如前文所述,漈头陈氏亦是清初迁来的永春移民。经过近二百年的经营,到了清末民初,从人口数量和住居面积的角度来看,陈姓的规模应当居村内各姓之首,宗族的房支结构也更为复杂。作为同居一个村庄的两个大姓,人情往来自然相当频繁。林家的人情簿上有不少陈氏族人,其中一部分人没有标注称谓,可见被视作邻居或同村熟人;标注称谓的,应当就是具体与林家有姻亲关系的家庭或房支内的成员,其中既包括步进、步文婚姻中缔结的姻亲,也包括上几代两姓通婚中缔结的姻亲。在乡民的日常生活中,姻亲是一个既明确又有弹性的概念,在交往中为了拉近关系、以示亲切,人们不会刻板地只认定女方的亲兄弟、亲叔侄为姻亲,而将她的堂兄弟、堂叔侄们排除在外。这一点对于“抬头不见低头见”的同村姻亲更加重要。并且,同村姻亲前来参加人生礼仪活动,时间成本与物质成本都要低得多,从而使得血缘距离较远的女方亲属的出席活动具备更大的可能性。然而,漈头陈氏都同出一祖,林家也不可能将整个陈氏宗族都视作自己的姻亲。那么,姻亲认同的边界到底在哪里?随着代际的更替,又会产生怎样的变化?为此,需要通过族谱进行定位,确认通婚女子的具体身份,确定林家人情簿中的陈姓来客分属哪些房支。

林氏族谱就体例而言,会将娶进妇女的娘家与嫁出女子的夫家作一简单说明。其中,仅记载有两位女子“适本乡陈家”,分别是宁房长子珍元(1794~?)的女儿也姑以及宁房次子珍会(1796~?)的女儿翰姑,对照陈氏族谱,前者是陈邦国(1814~?)之妻,后者是陈阑国(1821~?)之妻。

步进、步玉两兄弟的妻子,林氏族谱记载她们分别名为使娘与金娘,均为漈头陈氏,但由于陈氏族谱不记女子名字与嫁往何处,不能确知她们是谁的女儿。

这四段通婚是林家人情簿中陈姓姻亲关系成立的基础。在1910年步进娶陈使娘之前,主要是林也姑与林咸娘的婚姻产生的影响。这两位妇女是林氏宁房的后裔,分房后已经过了三四代人的时间,按理说已经相当疏远,宁房的姻亲积极参加福房家庭的活动,也许是因为宁房等三房已经较为没落,余下的人口不多,其成员对福房的亲属在情感和实际行动上都趋向了亲密。此外,这也是同村间的联姻才可能出现的情况,没有交通上的困难,才使得在珠传的婚礼上,会有已到古稀之年的“姻叔翁”陈平国(1820~1893)出席,如果是外村的姻亲,则不太可能。

统计人情簿中的陈姓来客,至少有一次被标注了亲属称谓的共计15人,分别是平国、萃国、诗赋、诗选、诗宝、诗焕、诗碧、孝腾、诵友、爱礼、耀礼、本礼、衍礼、成礼、安礼(表5)。除了最后四人在族谱中脱漏外,将其余人与林也姑的丈夫邦国及翰姑的丈夫阑国绘制在如下谱系图中(图3)。

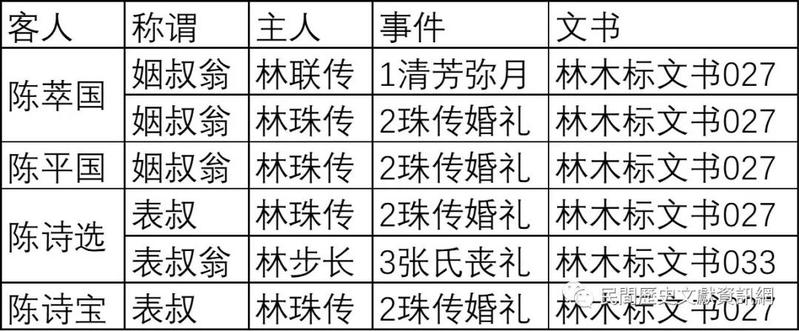

表5 林家人情簿所见陈姓姻亲表

续表

图3 漈头陈氏谱系图

漈头陈氏早期分为文教和文弼两个支派,其中文教一派较为壮大,分作星、日、月三房,林也姑嫁入三房月房,这一房的成员作为姻亲与林氏的往来比较紧密;文弼一派则比较衰弱,人口很少,林咸娘嫁给了这一派的阑国。需要说明的是,文教派下的人口都比较多,即使是月房内部,也并非仅有图上这几位人物,因此,以姻亲身份与联传家庭往来的人数,在陈氏中只能算是一小部分。

林也姑之子陈诗选(1842~?)和林咸娘之子陈孝腾(1840~?)在其中身份特殊,他们本身与林氏有血缘上的联系,按照辈分,算作联传兄弟的“表叔”。他们在珠传婚礼上,根据风俗分别赠联一副。1908年之后,可能因为年事已高或离世,两位没有再出席林家的活动,其后代也未出现,放弃了关系的经营与维护。

“姻叔翁”这种称谓在联传家所有的人情簿里,只用来称呼过陈萃国、陈平国与陈本礼三位。联传按照辈分是也姑的孙辈,萃国与平国则是联传姑丈的堂兄弟,可谓“德高望重”。陈本礼在族谱中难以定位,情况不明。在清芳的弥月礼上,陈萃国的礼金被“驳回”,联传仅收下了“红联一付”。在珠传的婚礼上,两位姻叔翁也赠上对联各一副。

然而,陈氏月房除了上图中的几位,还有不少国字辈男性。为什么仅有这两位作为姻叔翁出席呢?分析谱系不难发现,每一支系都会派出固定“代表”。月房祖龙章共有三子,次子华金的长子邦国与林氏结姻,这一分支是林氏真正意义上的姻亲;华智的三子平国、华量的长子萃国,则分别代表自己这一支,以姻亲的身份参加林氏的活动。

到了下一代,在林氏外孙陈诗选的堂兄弟中间,依然呈现这个特点。平国的三个儿子中,最小的诗赋作为代表;萃国的四个儿子中,三子诗碧成为代表。这里有两点需要注意:一是平国与萃国的其他儿子,在林家的婚礼人情簿中都没有出现;二是在丧礼中偶有出现,但不会标注称谓,而且往往只是烧纸吊唁,没有赠送祭仪的记录。

所谓“代表”,并不是说联传只认同这些人为“表叔”,视“表叔”们的兄弟为普通的同村居民,而是指这些“代表”可能负责打理本支派与其他家庭的人情往来,甚至很可能登记在他们名下的礼金和礼品,是由几兄弟共同分摊的。同时,亲属关系随着代际而逐渐松弛的情况也在发生。可以看到,诗赋和诗碧在参加由步进、步长或振庚操办的活动时,在人情簿中不再被标上称谓;他们的儿子也没有继续维系与林家的亲属关系。

最后来看与林氏外孙陈诗选关系更近一层的两位堂兄弟,贤国的儿子诗宝与诗焕。因为林也姑是他们的亲伯母,四兄弟中的两人都曾前往出席林家的活动,而且,在诗选的儿子都终止了和林家的人情往来的情况下,这个家庭的下一代爱礼和耀礼,却多次出现在林家的人情簿上,原因何在呢?从人情簿中称谓的变化,可以看出一些端倪。

陈诗焕在黄氏丧礼中被联传记作“表叔”,而在赖氏丧礼中被步进记作“岳太翁”,参照陈诗选在张氏丧礼中被称作“表叔翁”可知,父亲的表叔应称作“表叔翁”“表叔祖”才正确。这说明在这段时间里,陈诗焕和联传的亲属关系发生了新的变化。而这段时间内发生的可能导致变化的事件,就是步进娶陈氏使娘为妻。同样,陈爱礼和陈耀礼在黄氏丧礼中还是联传的“表弟”,在步进婚礼中则成为步进的“峦叔”而非“表叔”,陈耀礼在赖氏丧礼中被步进写作“岳叔翁”。这里耀礼的称谓应该有误,因为耀礼与爱礼不可能差出辈分,可能是多写“翁”字。那么,步进所娶的陈使娘,很有可能是贤国这一支派的,诗焕孙辈的女子。因此,在原有的姻亲关系即将消解时,新的姻缘诞生,陈爱礼和陈耀礼也成为参加联传家庭活动次数最多的陈氏月房成员。

综上所述,在漈头陈氏与林氏这样同居一村的姻亲关系中,双方打交道的频率显然要高得多。在彼此的认同上,女婿所在的房支,或者说大约三四代以内的旁系族亲,都被接纳为姻亲看待;反过来,本房支内娶了同村的他姓女子,成员们不仅仅会与女子娘家的小家庭保持人情往来,也可能参加这一姓氏其他房支的活动。这种亲属关系的亲密程度,会随着代际的交替而减弱,一般而言,与母亲或伯母、婶母的娘家走动较多,对祖母辈的姻亲关系则通常放弃维护。但频繁的互动中,势必加深了双方的来往,还很有可能孕育出新的婚姻关系。

漈头村俯瞰图

六、结语

在利用人情簿、礼单这类文献讨论乡村社会人情往来的研究中,大都会引入费孝通的“差序格局”概念。饶有趣味的是,这个概念往往用来分析或解释礼金数额,研究者们普遍认为“亲”与“疏”体现在礼金的多寡上。漈头村的文献所提供的信息,也基本符合这一结论,尽管其中存在着各式各样的特例,例如对辈分较高的长辈、不必出席但来捧场的贵客、经济能力较差的亲属等,主家会将其礼金退回。不过,对于人生礼仪活动中集中呈现的人际网络内容,人情簿能够反映出的信息之丰富,远不止礼金之多寡。

本文结合同一个村庄中的族谱、契约等其他类型的文献,在还原林家总体的人际网络的同时,重点讨论人情簿的内容。这里隐含的一个基本判断是,从未在人情簿上出现的人群,才是差序格局中“水波纹”的最外圈。而对于或多或少出现在人情簿上的人群,则确定其具体的身份、与林家在伦理上的关系距离,讨论他们行动的选择。此外,几种人生礼仪有着不同的礼俗,对特定身份的人参与活动的方式有着各异的要求。

血缘上最近、经济上联系也最密切的族亲,在婚礼的人情簿中,藉由对“参仪”的记录,亲密关系大为彰显,在丧事的人情簿中却隐而不显。这一特征反而强调了这个群体对于小家庭和个人的特殊意义。血缘关系较远的族亲,在人情往来上则显得零散,但个别的活跃分子通常与这个家庭在其他方面有着比较多的往来。对于姻亲而言,本家女子的丧礼,外孙、外甥的人生礼仪活动能够得到他们的重视;在妇女去世后,往来关系逐渐走向终结。但如果姻亲是居住在同一个村落,双方来往的频率会更高。在彼此的认同上,女婿所在的房支,或者说大约三四代以内的旁系族亲,都被作为姻亲看待;反过来,本房支内娶了同村的他姓女子,成员们不仅仅会与女子娘家的小家庭保持人情往来,也可能参与这一姓氏其他房支的活动。这种亲属关系的亲密程度,会随着代际的交替而减弱。一般而言,与母亲或伯母、婶母的娘家走动较多,对祖母辈的姻亲关系则通常放弃维护。但频繁的互动中,必然会加深双方的来往,还很有可能孕育出新的婚姻关系。

同时还要注意,赠送礼金、礼物并非对人生礼仪活动的唯一支持,作为同族的至亲,会以帮助承办酒席、招待客人的方式做出贡献。此外,一些以个人形式出席并赠礼者,可能是某个团体的代表,对于隐藏在这些代表身后的人群,不能忽视。只有从多个角度对人情簿,或者说对人生礼仪活动中展现出的人际关系网络进行挖掘,才能看到一个真正立体的、有弹性的差序格局结构。就此而言,本文只是对于该方向的初步尝试,其仍有进一步探索的空间。

(本文經作者授權發佈。原載《民俗研究》2020年,第2期,頁70-81。注釋從略,引用請參考原文。)