中国传统社会的乡族组织,既是一种社会组织,也是一种经济组织,在社会经济结构中占有重要地位。乡族组织的基本形式,主要为宗族组织和民间社团;乡族组织的共有经济,亦即由宗族组织和民间社团集中经营的各种“公业”。本文主要依据清代台湾的契约文书及日据初期的调查资料,考察各种乡族共有经济的所有权形态和经营方式,并分析其社会性质与作用。

一、宗族组织的共有经济

根据前人研究成果,清代台湾的宗族组织可以分为两种类型:一是由同一支派衍分而成的“阄分字”宗族;二是由不同支派聚合而成的“合约字”宗族。在这两种宗族组织中,有关公业的权益分配各不相同:前者是以“照房份”为原则的,后者是以“照丁份”或“照股份”为原则的。然而,无论是“照房份”或“照丁份”、“照股份”,都具有“按份共有”的特征,因而都是宗族内部的一种共有经济。换句话说,这些由宗族组织集中经营的共有经济,都具有合股经营的性质。

清代台湾宗族组织的“公业”,有各种不同的名称和用途。如云:“夫祀田所以崇报本,义田所以恤宗支,公田所以需公费,而书田所以鼓励子孙于有成,使之上可佐圣朝,下可耀门闾也。”这就是说。设置这些族产的目的,是为了满足宗族内部的各种公共消费需求。然而,每个族人得自族产的权益,并非是完全相同的。一般说来,“阄分字”宗族的各种公业,来自于历代分家时的提留,其有关权益必须按照分家时的“房份”平均分配。如云:“如是有承高、曾、祖之公尝,如是值年之际,须要三大房当同到佃,公收公费,其余剩者照三大房均分。”“合约字”宗族的各种公业,来自于族人的合资捐置,其有关权益必须按照捐资者的“股份”均分。如云:“承祖父先年台中捐资合本,建置有十一世祖拱寰公蒸尝祀典一班,份资共八大股,每股作十份均分”。由此可见,宗族内部的各种公业,都有既定的所有权份额和共有者集团,因而只能是“按份共有”的股份所有制。

在各种族产的共有者之间,不仅可以按份分享有关收益,而且可以按份分拆或买卖有关公业。一般说来,凡属“阄分字”宗族的各种公业,都可以按照各自继承的“房份”分拆或买卖。咸丰四年,嘉义张氏二房分拆祖遗公业,立《阄书》云:“今因公事纷纷,难以独理,爰是叔侄相议,共请族长、公亲,当祖考炉前,将此厝地基并西势洋田一段,分作二房管理。”同治十二年,台北陈乞等出卖“四房公业”于其中一房,立《甘愿归就田契字》云:“奈乞等近时家运不顺,挂借甚多,不能坐候轮收,愿将此田归就与二房标买为私业。……幸标听从备顶,即日乞、梓、闽等同族亲、公亲,三面收来各房田价佛银共二百二十大元足,并立归就契字,两交清楚。自此收租、纳课以及贌佃耕作,永归二房标掌管,承为己业,与乞、梓、闽等三房毫无干涉。”这种按照“房份”分拆和买卖公业的事例,在清代台湾是相当常见的。

“合约字”宗族中的各种公业,同样可以按照“丁份”或“股份”分拆和买卖。光绪十年,苗栗刘氏族人分拆“文达尝”公业,立《阄书》云:“情因乾隆年间,各祖父共敛文达尝七十二份,陆续建置东栅门首、埔头仔、埔尾仔三处田业,带有尝屋两座。迨道光年间,尚存三十二份,至今连年争讼。于光绪十年三月间,蒙朱县令宪断,令分作两尝。刘秉先管理二十份,应得实租二百三十石,……刘廷骏管理十二份,应得实租一百四十石,……现在埔尾仔共有实租六十石,系两尝半分之额,合请房族到场,凭阄分管。”光绪三十年,台中林老朴出卖公业“会份”,立《卖归公会份尽根字》云:“有承先父林为政应份与林狮铃公会份,父子相商,愿将此应份出卖与人外,托中向与林狮铃公管理出首承归。三面言定,时值卖尽根会份七钱,价银六十大元正。即日同中,银收字立,两相足讫。……其会内所有祀业田厝并春秋祭祀,朴等不敢与及兹事。自此一卖千休,葛藤永断,日后朴等子孙不敢言及生端。”

上述事例表明,无论是在“阄分字”宗族中,还是在“合约字”宗族中,公业的所有权都具有相对的运动性,其实质仍是一种私人所有权。当然,这种分拆和买卖有关股份的行为,一般必须得到全体共有者的认可,而且只能在共有者内部转让其股权。如云:“纵有不听苦劝,愿拆(会份)者,必须向会众公顶。……如有私行拆、顶者,不得过簿。”在这里,个体的意志总是受到群体的制约,这无疑正是此类股份所有制的又一特征。

在宗族内部,公业的经营管理可以采取两种不同方式:一是由全体共有者轮流从事经营管理;二是由少数共有者专门从事经营管理。轮流经营的方式,在“阄分字”宗族中最为常见。如云:“父亲、母亲逐年应收大租粟并本厝公租,……如百年已后,留存公尝之费,各房照序轮流祭扫,周而复始。如是值年之人,至期将图记、租簿、正供单、社租单,交过下值年之人收照,各房不得擅行变卖,亦不得争收。”在按房轮流经营的情况下,轮值者并未据有完全的所有权,但仍可独立行使其经营权。不仅如此,轮值者在其经营管理过程中,往往是以承包者的身份出现的。如云:“公司祀业,应存以配祖先油灯祭祀,长、次轮流办理。所有应酬、捐缘诸费,则归值公之人开发,不得拖累别房”;“值年者若遇祖宗寿辰、忌辰,以及年节祭祀,品物自当极其丰盛,以昭诚敬,断不可简渎减省,贻先人羞”。在此情况下,轮值者除了支付既定的“公费”之外,一般尚可获得余利,如有亏损也必须自负。不过,某些意外损失或追加投资,仍可由全体共有者分摊。如云:“踏公田租,如遇洪水崩坏,是年减小租者,不论何房轮得,须各房均开摊出,补额充足,付其收入,抑或别议亦可。若开田造礴,各房亦各均开,不得亦言。”这种按房轮流承包的办法,既可集中经营有关公业,又便于平均分配有关权益,因而总是作为最佳方案而被优先选择。

在“阄分字”宗族中,随着世代的推演,共有者人数越来越多,轮值的周期也越来越长,难免导致共有者之间的矛盾冲突。在福建大陆地区,按房轮值的公业一般不超过五代,就会改成专任经营。清代台湾宗族组织的发展历史不长,有关公业的传承代数不多,按房轮值的方式可能更普遍一些。如云:“不论大公、小公,有租、无租,当照房份轮流,以齿为序”。不过,在清代后期,台湾有些分房较多的公业,往往也采用专任经营的办法,甚至按房分拆有关公业,化“大公”为“小公”。例如,道光七年,台北陈氏五大房规定:“历年所收公租粟、公山税银,交五福收存。或出借、或公用,出入俱登记在簿。”光绪五年,台北摆接堡枋桥街的陈氏《阄书字》规定:“公厝边典陈尾水田一处、小租谷三十五石,又承五房水田二十段、小租谷一十石,又公厝边园一坵、税银五元,又横仔林上六房小租谷三石六斗,议系作公为祭祀之资,分作三大房序次轮流。”

在“合约字”宗族中,由于公业的共有者人数较多,通常只能采用专任经营的办法。试见下引同治十年的《请贴》:

立佥举经理公尝字人林自贤、庆清、其回、其陈、双福、绳检、云骧等,缘有八世祖次圣公祀典,共三十九份。此系先代合建祀典,而为不忘祖德之设,各敛份资,创置田业,年除祭费外,按份均分。……而子孙众多,岂无立纲陈纪之人,可以顾蒸尝以维祀典也。故尝内齐集,公举绵华为总经理, 希贤、延宝、开英为副经理。此四人者,素为诚实,颇晓大义,尝内田产、租息,一切交于尽心协理,务宜秉公行事,不得徇私利己。日后尝业凡遇侵欠、顽抗巨细事情,禀官需要,尝业抵当。至若经理功资,批明于后。……众尝内立请贴四张,付经理人各执一张为照。(余略)

在此情况下,大多数共有者已不再从事经营管理,其所有权与经营权相对分离。对于“经理人”来说,他们的身份与其说是所有者,不如说是“合约字”宗族的雇员。如云:“总经理头三年,每年尝内给功资三十石;副经理三名,头三年,每年给功资二十石。……三年理满,总经理为十五石;副经理功资为三名,共谷十五石。立约是实。”此外,经理者在其经营过程中,一般仍须接受其他股东的监督和制约。如云:“佃人要贌田耕者,须向执簿、戳之人通知,传同祀内老成叔侄,商酌租粟、碛地,立约为据,不得擅专。至每年租粟,系佃人仓贮,如若出粟,执簿、戳人传同祀内老成叔侄,到祖堂公议,定计妥当而行,不得私相授受。”尽管如此,有些经理者仍不免“徇私利己”,以至“连年争讼”。因而,此类祭祀公业的发展较不稳定,往往因经营不善和内部矛盾而分崩离析,甚至全部出卖于人。如上引刘氏“文达尝”,乾隆年间共有七十二份,至道光年间仅存三十二份,光绪十年又分为二十份和十二份两尝,而其中一尝过十余年就因负债而出卖大多数产业。

清代台湾宗族组织的公业,主要是为祭祖而设的“祭祀公业”,此外也有其他形式的公业。由于各种公业的具体用途不同,其权益分配和经营方式也有所差异,但就其共同特征而言,都具有按份共有或合股经营的性质。嘉庆二年,韩长文等“元记”派下三房立约云:

当先严在日,既置有仁德北里等数宗田园,立作义田,以为文德公兄弟五房耕作,依次轮值,俾得各安其业。又置有大埔林等处公馆十万余金,立作元记大公,凡元记派下子孙,无论成名不成名,皆可依次轮收,支理族中公务。又置有广储东里一带田业,……配作祀田,以为祭扫之资。但于书田一款,……自取进生员起,文武一体,历年每名准分一份,收作乡试诸费,举人则准分两份,收作会试诸费;进士则准分三份,收作殿试诸费。其余捐纳军功暨监生、脩生,非正途功名,虽至出仕,皆不得与分;即如支派虽同, 而入他籍、进他学者,均不得混冒。

在这里,“义田”属于赠予性质,由受赠者后裔按房共有;“公田”和“祀田”,由本派子孙按房共有;“书田”虽属本派公业,但由于只能由本籍获“正途功名”者分收,实际上是归此类士绅按份共有。

应当指出,清代台湾象韩氏之类的大财东,毕竟是为数不多的。在大多数宗族组织中,不可能同时分设各种公业,而往往是以一种公业兼作多种用途。如云:“存公亨记产业……年收租息、利息,以为坟墓、庙宇春祀秋尝及公事应用。逐年收入、开除,另设一簿,照房轮值,周而复始。”这种综合性的公业,无疑仍是一种合股经营的共有经济。

二、民间社团的共有经济

清代台湾的民间社团,有“封闭型”和“开放型”之别。“封闭型”社团一经形成,一般不再吸收新的成员,其人数较为确定;“开放型”社团形成之后,一般仍可不断吸收新的成员,其人数是变动不居的。与此相适应,其有关公业的所有权形态也各有特点:前者以“按份共有”为特征;后者以“共同共有”为特征。

“封闭型”的民间社团,主要是以互助合作为宗旨,如各种形式的“神明会”和“孝子会”。清代台湾的“神明会”,实际上是以“奉神会饮”为名的同乡会或同业组织,其成员资格受到乡贯及职业的限制,一般不能自由入会。清代台湾的“孝子会”,一般是为长辈办理丧事的互助团体,有的还发展为共同奉祀死去的长辈,具有某种“结义”的性质。此类民间社团的有关公业,来自于全体成员的合股捐置,其所有权的份额是很明确的。在现存的有关契约文书中,常见有如下字句:“有合约内水田一股,……托中引就与福仁季首事林本标、李廷标、邱乃辛十八份等,出首承买”;“有自置水田一处,……托中引就于孝子会内三十二份人等,出首承顶”。这些无疑都是“按份共有”的明证。此类公业的股份,可以由创置者的后裔世代相承,也可以按份均分。试见下引二契:

(一)光绪二十年

《归管田契抽银字》

同立归管田契抽银字人陈赐吉、张拚凉、吕许氏、谢允凉、陈于石、吕勇、林添元、谢牛港等,有承先辈在日,于咸丰七年间,公备会内本银一百大元,……典过水田一段四分,小租谷三十二石正,历年以为奉神会饮之资, 历收无异。今因先辈皆往,后辈各经别途,难以应会,诸后辈相议,愿欲各人抽回,归一管收。时求与会内陈光盛之孙陈于石即上流出本归管,于光绪二十年七月间会饮之日,……付与众会丁,各人抽去佛银一十二大元,平八两四钱正。其银即日同中各亲收足讫,随即田契约字点明,对佃交付银元于石官,归一掌管收租,纳粮抵利,永为己业。……

再批明,自二十年十二月间,八份内每份再抽支去银五角,计共四元,连前去银九十六元,合共一百大元。(余略)

(二)光绪二十九年

《杜卖尽根水田字》

立杜卖尽根水田字人孝子会管理人江相汉,有会内人等共置三佃水田一处,今因孝子会完满,尚有欠人债项,理应清还,是以集会内人等商定,愿将此田出卖与人,故托中引就会内人叶松兴出首承买。……即日银、字两相交收是讫,其田亦即踏与叶松兴子孙前去管业。……

即日批明:相汉及会内人等经实收到字内尽根水田价龙银八百十四元正,各照会份,均分足讫。(余略)

上引二例表明,“封闭型”社团的公业具有合股经营的性质,与宗族组织的公业并无二致。正因为如此,有些宗族往往同时设置这两种公业,并行而不悖。如云:“圣王公田分得三十石,按作三大房均分,每房历年各收一十石正”;“又抽出三块厝、田二宗,以抵圣公缘金。”这种由宗族成员共有的社团公业,既是宗族内部的共有经济,又是若干宗族组织之间的共有经济,可以说是一种多层次的乡族共有经济。

“封闭型”社团的有关公业,主要用于社团内部的公共消费,其经营管理大多是采取轮值的方式。如云:“友声社创设自道光年间,先达诸君醵金入会,崇祀文昌帝君,建立乐器,置买田租,以为祭祀之费。每年仲秋,由炉主值东,备办礼物致祭。”这里的“值东炉主”,必须由全体成员在神前“拔筶”选定,“逐年凭筶轮换”。有的公业虽有专任经营的“经理人”,也同时设置“值东炉主”,由共有者轮流承办会务。如云:“每年值东之人,须向经理人参议,或租谷自己运回,后由佃人依时结价,俱皆两可。倘有谷价多寡,此皆炉主造化,不能将应用之物增多减少。”在这里,轮值者并不从事经营管理,但仍可通过承办会务而获得余利。

“开放型”的民间社团,主要是以赞助科举教育、慈善事业及地方公益为宗旨,如各种士绅组织及“文社”、“善堂”、“义渡会”之类。清代台湾有不少民办的书院、义塾及义学,其经费主要来自于士绅阶层的捐助,有关公业一般也由当地士绅共有。在某些特殊情况下,也可以由不同地区的士绅共有此类公业。乾隆年间,贡生胡焯猷和监生郭宗嘏捐出一批田产,“原归新竹明志书院经费”。至光绪年间,因新竹和淡水分治,淡水乡绅提出:“该租项皆在淡邑界内,请改归学海书院”;而新竹乡绅则要求“仍归新竹办理”。此后,经地方官府调解,双方议定:“将此三条租款,一切归淡,佥举妥董办理。……年拨出租银四百五十元,又柏仔林园租一百二十元,共银五百七十元,缴作新竹明志经费。又拨出银一百二十元,作新庄山脚旧明志之义塾束脩、会文膏奖,又二十元为春秋两祭,又二十元为修理费,共一百六十元。为董事薪水,仿照学海章程,给银三十元。除外尚剩钱三百元,统归淡邑学海书院义举之用。”在这种民办的教育机构中,每个士绅都可以参与有关公业的权益分配,但他们无权按既定的份额分拆或买卖其所有权。这是因为,每个地区的士绅人数是变动不居的,有关公业的所有权份额也是不确定的,因而只能采取共同共有的方式。

“开放型”社团的有关公业,通常是由全体士绅选出若干“董事”,轮流负责经营管理,但也有专任经营之例。如上引新竹和淡水两地士绅共有各项公业,“有金兴文一名,……愿甘承充”,每年除交纳各种额定经费之外,“至于应开屯丁番租社饷及庄例各什耗,暨租价长额,该董自行支理”。这实际上也是一种承包制。不过,在多数情况下,“董事”只是领取定额报酬的经理者。如云:“董事辛劳,每年议谷三十石”。

清代台湾还有各种“文社”,往往是为资助科举教育而设的基金会组织。如南投“登瀛书院”,分别取资于当地的“玉峰社”、“碧峰社”、“华英社”和“梯云社”。这些“文社”各有相对独立的公业,由本社士绅及捐资者共同共有。如“玉峰社”年收租306石,“碧峰社”年收租86石,“华英社”年收租32石。“梯云社”的田产一度失管,被没收充公,后由该社总理及生员、童生等联名上诉,于同治七年由台湾府批示:“此田系文社祀租,向为童生膏伙之费,因被洪番霸占,以致前次委员误抄,……验明契据,批准起封归管。”由于此类公业大多兼作“文祠祀业”,因而除了有“董事”之外,往往还设有“炉主”,由共有者轮流主持“文祠”祭典。

清代台湾的慈善事业,大多属于“绅捐绅办”,而地方官府“仅居董劝之名,以杜侵亏之弊”。当然,所谓“绅捐绅办”,并非完全取资于士绅阶层的捐助,而是“随人乐意捐题”,“总期多多益善”。一般说来,士绅在各种慈善机构中的作用,主要是“劝捐置业”及主办有关事务。如云:“从前嘉义四方贫民者多,……由小儿自亡抱埋。当时众绅商人等目击心伤,邑绅出为劝捐置业,大举行善,建设公堂一所,在本城隍庙左边,名曰育婴堂。……嘉庆初设起,历至道光、咸丰,于同治年间因捐款不敷费用,蒙嘉义城内绅士陈熙年出首重振,禀官再兴,加捐置业,有千余租为永远义举者。”这些陆续捐置的慈善公业,一般是委托主办士绅专任经营,即“择良善为众所信者董其事”。有些规模较小的慈善公业,亦可“交就近总理、庄耆轮流办理”。此外,清代台湾还有不少由外籍人士创设的“善堂”,其有关产业也由外籍人士自理。如咸丰年间,台南相继设立“同善堂”和“积善堂”,是分别由全台外籍幕僚和差役及跟班捐资创设的。这些“善堂”一般都是综合性的慈善机构,“凡养生送死、赒穷恤匮所需,或取诸租息,或按年捐输,井井有条。自闽、粤两籍而外,凡四海九州弹冠挟策、洋洋于于而来者,无不在联络之中。”由于这种慈善机构类似于同乡会及同业组织,只能由外籍同僚互选“董事”从事经营管理。

清代台湾民办的地方公益事业,主要是桥梁、渡船等交通设施。与此相关的公业,主要来自于“义捐”,也有的出自摊派。如云:“原其始右堆义渡公田,迄乾隆、嘉庆年间,……诸前辈自船斗、新庄至美浓、龙肚等处,将从前本堆派费用剩,加捐题金,买新竹子门田一宗,为每年施岭口、叭口六二渡之资。后又道光、咸丰年间,……诸先辈亦仍酌定捐题,加买有中坛洋田、瀰浓洋田,为每年施旗尾、冷水溪二渡之费,后又施阿里港三庄部一渡。”据日据时期调查,“右堆义渡公田”共有二十二甲多,分属于当地的“义渡祠”、“渡船会”、“筏船会”等组织。这些社团组织具有基金会的性质,其有关公业只能采取共同共有的形式。此外,有的“义渡”不设公业,而是由当地的有关社团定期捐助经费。如内栅门观音亭“义渡”,每年分别由“下坎庄、公圳路福德祀”捐谷30石以供渡夫工食,由“三坑仔管内各庄”负责修造渡船,这实际上也是一种派捐的方式。

三、乡族共有经济的社会性质与作用

清代台湾乡族组织的共有经济,主要是以土地占有和地租剥削为基础的,因而只能归之于地主经济的范畴,其实质是私人地主的共有经济。根据日据时期的调查资料,在清末台湾22199个宗族组织的“祭祀公业”中,单纯由土地构成的为15621个,约占70%;由土地及其他财产构成的为3636个,约占16%;由土地以外财产构成的为2943个,约占13%左右。所谓“土地以外财产”,包括房屋、埤圳等不动产,家具、车船、牛猪等动产,以及现金和各种债权、股权等。

乡族组织占有土地等不动产,通常都是坐食租利,其经营方式与私人地主并无二致,但可以借助于乡族组织实行超经济强制。如云:“历年租项新旧拖欠,理事者务必竭力收讨。或时屡讨不还,亟宜通知诸同人出头迫讨”;“有强霸尝业,房内自当齐到拿送。倘被其伤,医费、官费将尝业抵当;或尝业不敷,照房份均派。有临阵退缩,推诿不前者,自当重罚。”正因为如此,乡族组织的土地所有权得到了较为有效的保护,可以说是一种受到了强化的地主经济。

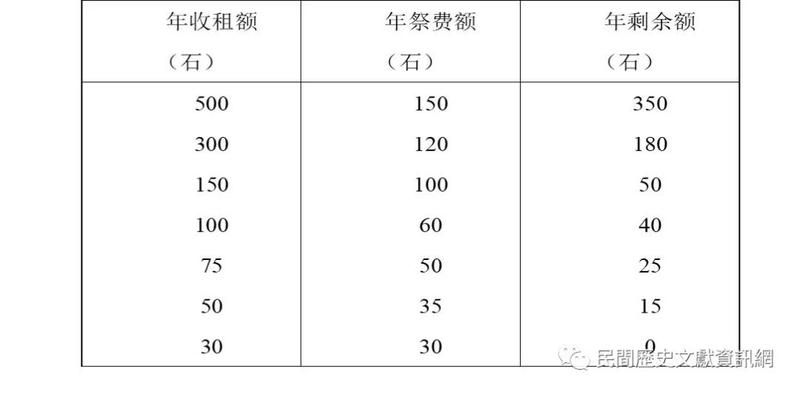

由乡族组织集中经营的地主经济,是由私人地主经济转化而来的,实际上是私人地主经济的补充形式。前已述及,乡族公业除用于公共消费之外,其共有者尚可分享余利。由于乡族内部的公共消费有一定的限额,有关公业的规模越大,其余剩也就越多。根据日据初期的调查,台湾民间每年用于祭祀五代之内祖先的费用,上等水平约为150元,中等约为86元,普通约为50元,下等约为25元。因此,族人得自“祭祀公业”的余利,大致如下表所示:

由上表可知,宗族内部用于祭祀五代之内祖先的费用,一般只需年收租30石的公业。如果五代之内的祭租总额超过了50石,就有剩余地租可供族人分享;如果总额超过了100石,由族人分享的地租就会接近或超过用于祭祖的地租。因此,这种来自于公业的地租收入,往往构成了私人地主经济的重要组成部份,甚至成为私人地主的主要地租来源。对于某些公业的共有者来说,即使他的私人地主经济已经完全破产了,也仍可依赖对于乡族公业的共有权而坐食租利。正因为如此,乡族共有经济才有内在的发展动力和广阔的发展前景。

由于资料的限制,我们无法精确地估计清代台湾乡族地主经济的发展速度与总体规模。不过,自明中叶以降,南方各省的乡族地主经济得到了普遍的发展;至清中叶前后,有些地区的乡族地主经济可能已接近或超过了私人地主经济的规模。根据民国时期和土改前夕的调查,在福建和广东的大部分地区,乡族土地占总土地的30%以上,在福建西北部和广东西江地区,乡族土地占总土地的60%以上。此外,在江西、浙江、江苏、安徽、湖南、湖北等省,乡族土地通常也占总土地的15—30%之间。而同一时期南方各省私人地主的土地,一般都不超过总土地30%。我们认为,从私人地主经济向乡族地主经济的转变,反映了明以后地主经济结构的深刻变化。这一时期,由于地主土地占有形态的不断零碎化和土地所有权与经营权的不断分离,私人地主只有采取共同占有和集中经营土地的方式,才能更有效地实现其土地所有权。清代台湾乡族共有经济的发展,同样反映了地主经济结构的这一长期演变趋势。

在清代台湾,有些地主虽然并不属于同一乡族组织,也纯粹是为了经济上的原因,对土地实行共同占有和集中经营,即建立以收租为目的的合股经营关系。由此也就不难理解,为什么乡族共有经济的发展如此之盛。至于乡族内部用于公共消费的公业,实际上也是私人地主经济的一种必要补充。这是因为,如果没有这些乡族公业,私人地主也必须承担有关的公共费用。在清代台湾的开发过程中,社会秩序颇不稳定,私人地主只有借助于乡族组织,才能有效地维护土地所有权和地租的再生产过程,这也许就是私人地主热衷于创设各种乡族公业的根本原因。

严格地说,以地租剥削为基础的乡族共有经济,只能在地主阶级内部形成和发展。对于自食其力的劳动者来说,自然不可能创置坐食租利的乡族公业。同样的道理,在乡族公业的共有者之间,一旦出现了贫富分化,也就难免会有分拆和买卖公业的行为,从而势必导致乡族共有经济的解体。因此,当我们论及乡族组织与乡族共有经济的关系时,不仅应该关注乡族公业对于乡族组织的“整合”作用,也不可忽视乡族内部随之而来的“分化”过程。实际上,乡族共有经济的形成过程,同时也就意味着乡族成员的社会分化。就清代台湾而言,“合约字”宗族和“封闭型”社团的形成,虽然是以同族或同乡关系为基础,但同时又以共同“捐资合本”为条件,这就使公业的共有者与其他乡族成员分离开来,成为一种相对独立的共同利益集团。因而,此类乡族组织的发展,明显地反映了乡族内部的社会分化进程。在“阄分字”宗族中,每一代的公业都使族人分化为不同的利益集团,而一旦有些族人失去了对于公业的共有权,自然也就被排除于相应的利益集团之外。至于“开放型”社团的各种公业,固然有效地强化了地方组织,便士绅阶层的社会控制力大为提高,但这同样也是反映了社会分化的进一步加深。此外,这些公业的形成和发展,无疑也使士绅阶层分化为不同的利益集团,引起了各种士绅组织之间的矛盾和斗争。概言之,乡族公业只是整合了与之相关的共有者集团,但却加深了原有乡族成员的两极分化与社会矛盾,从而使乡族组织不断地蜕变为地主阶级的社会组织。

在清代台湾历史上,乡族组织的发展与社会“分类”的进程,有着内在的一致性。根据台湾学者的研究,在19世纪中叶以前,台湾民间的主要组织形式是同乡组织,与此相关的是以不同祖籍为标志的分类意识和分类械斗;在19世纪中叶以后,随着台湾各地宗族组织的发展,也就相应出现了以不同族姓为标志的分类意识和分类械斗,甚至出现了同族内部不同支派之间的分类械斗。我们认为,清代台湾乡族组织的发展与社会“分类”的演变过程,在很大程度受到了乡族共有经济的制约,这是值得深入研究的另一课题。

(本文經作者授權發佈,原載鄭振滿《鄉族與國家——多元視野中的閩臺傳統社會》,生活·讀書·新知三聯書店,2009年,66-81頁。注釋從略,引用請參考原文。)