施坚雅(G. W. Skinner)研究中国市场体系得出的最为重要的结论之一,就是市场行为在型塑乡村社会文化生活中起着十分重要的作用。在他提出的模式中,地方市场体系共有三个等级,标准市场(standard market)是其中最低的一级。在标准市场服务的区域,不仅存在密集的经济互动,同时也有密集的社会文化互动。结果,这一区域不仅是商业交换的基本单位,也成为“小传统”的基本载体,是复合宗族、秘密社会、宗教组织、方言、庇护—被庇护关系、媒婆活动的基层空间。在这种意义上,这个地区构成一个“共同体”(community)。毫无疑问,这个模式为我们讨论传统中国乡村社会的结构提供了一个十分重要的出发点。它让我们注意到,市场行为在影响乡村社会上起了何种重要作用,市场因素又是经由何种方式与其他社会文化因素互相纠结在一起的。不过,施坚雅将乡民的市场行为摆在最为重要的位置上,而其他因素在他看来毋宁说都是衍生性或第二位的,这个观点已遭到了许多学者的质疑与批评。他们认为,施氏的市场体系理论,存在将复杂的历史主体化约为“经济人”的弊病,事实上,市场因素与社会文化因素的关系,比施氏当初观察到的要远为复杂得多。施氏本人也已基本上接受了这些批评。有鉴于此,杜赞奇声称施氏有关标准市场共同体的主要结论已成“死马”。

施坚雅(G. W. Skinner)《中国农村的市场和社会结构 》

在探索中国资本主义萌芽与中国封建社会长期延续等问题时,傅衣凌对传统中国墟市与社会结构的关系提出了一套与施坚雅颇为不同的看法。他的理论要旨,在于证明中国资本主义之所以得不到发展,中国封建社会之所以得以长期延续,根本原因在于乡族势力的制约。他认为,“墟市中的一切活动,象度量衡制、商品种类、贸易习惯以及运输权等,差不多都受到乡族势力的严格控制,而不得独立、自由的发展。” 我们未必要同意傅氏讨论中国资本主义萌芽的基本结论,但是,他对乡族势力与墟市关系的观察,却值得我们进一步探究,因为它让我们注意到两者相互制约的关系。

这篇论文的目的,当然不是要批评施坚雅的理论。笔者的意图,毋宁是以施坚雅与傅衣凌的讨论为出发点,从正面进一步厘清市场与社会结构之间的复杂关系。文章将以闽西四保墟市的发展为中心,从两个方面讨论这一关系:一方面,明清以来的中国墟市经历了何种发展,这种发展对于乡村社会又有哪些影响;另一方面,社会结构与地方政治对于理解墟市发展有何重要意义。文章认为,明清以来中国墟市的发展及其对乡村社会的深入影响,从总体上说乃是个无可争辩的事实,但是,在对市场进行任何有说服力的讨论之时,都不应将市场从当地的社会文化结构中剥离出来,因为脱离了这些社会文化结构,我们也许根本无法理解一些墟市的运作与发展逻辑。本文所依据的资料,除了地方志、族谱、文集等地方文献之外,还有来自作者在四保进行长期田野调查搜集到的口述资料。另外,在当地数十次赴墟的亲身体验,对笔者思考墟市也有不小的帮助。

一、南宋以来闽西墟市的发展

本文所说的闽西,指的是福建的汀州府。在明代中叶以前,它包括长汀、宁化、清流、上杭、武平、连城六县。明中叶后,在此新设永定(置于成化六年[1470年])、归化(置于成化十四年[1478年])两县,与原有六县合称“汀属八县”,这种格局一直维持到民国时期。

虽然闽西境内山岭纵横,地理条件十分复杂,但是,墟市的发育在宋代即已达到一定水平。根据南宋开庆元年(1259年)所修的《临汀志》,府属长汀县有市三墟七,宁化县有市一墟五,清流县有市一墟六,莲城县(即后来的连城县)有市一墟二,上杭县有市墟各一,武平县有市一墟二。《临汀志》所列六县墟市中,以处于府辖北部地区的长汀、宁化、清流三县比较突出,墟市数量较多;其余各县,则诚如《临汀志》所言,尚是“境旷山辽,聚落星散”。

元代闽西墟市的发展情形,由于资料缺乏,目前已很难搞清楚。估计在宋元之际战乱的影响下,当地的墟市可能一直没能恢复到南宋开庆元年前后的水平。元末明初,汀州成为陈友定的重要势力范围,他先是与陈友谅在汀州争夺地盘,后来又对抗朱元彰部队的攻击,战火连年不断,汀州城乡备受蹂躏。而境内罗天麟、陈积万等人的叛乱,让境内民生雪上加霜,志称经过罗、陈叛乱,“六县皆为残破”。在这种情况下,明初汀州墟市的状况是可想而知的。上杭县西小街阳明门内的灵显庙,据说建于南宋嘉定间(1208-1224年),至洪武二十七年(1394年),知县秦斌以“县境故僻,商货罕通”,“于灵显庙为会,招集远近商旅,各以方物至,与民贸易。市既成,会亦旋罢。” 这表明,经过战乱,闽西经济遭到严重破坏,即使县城也难以成市,地方官不得不以庙会的形式,招徕客商。

至明代中叶,情况有了不少变化。据嘉靖六年(1527年)刊《汀州府志》所载,当时长汀县有市五墟一,宁化县有市一墟八,清流县有市四墟十三会一,上杭县有市一,武平县有市一墟二,连城县有市一墟二会一,归化县有市二墟六,永定县则因开县甚迟,当时尚无墟市。不难看出,嘉靖六年前后汀州的墟市,较之明初可能有了不少发展。但是,与开庆年间墟市相比,在数量上则没有多少增长,长汀县墟市的数量还减少了。增长较多的是清流县,该县开庆元年有市一墟六,嘉靖六年增长到市四墟八会一,至嘉靖二十四年(1545年),当地墟数增至十一个,会也增加两个。不过,数量上的相同,并不应让我们忽视明中叶墟市的一些新特点。比方说,尽管长汀的墟市数减少了,但墟市本身的专业化发展则已达到一定规模。该县的店头市,位于镇南外直街河侧,“盐铁、蓝靛、杂货于此贸易”;五通庙前市,在丽春门外,“四方货物辏集于此”;水东街市,在济川桥左侧,“江广货物贸易于此”。又如清流的樊公会,成为华南数省具有一定重要性的一个贸易中心。嘉靖志载其盛况云:

每岁八月二十八日,相传樊公诞辰,邑人每岁于是日迎神赛会。先期八月初,直隶、江、浙、闽、广各处客商,俱赍其土所有货物集于县中。至期,各以财货互相贸易。四方人欲市货者,俱如期至会。至九月间,方散。

继樊公会之后,九月重阳日四保里有转水会,十月初一日梦溪里有余朋会,均交易数日。总之,明代中叶是明清闽西墟市发展的第一个重要时期。

乾隆十七年(1752年)《汀州府志》

闽西墟市发展的第二期,发生在清代中叶。此期墟市的发展,无论在数量上还是在规模上,都已大大超过了南宋与明代中叶。根据乾隆十七年(1752年)修成的《汀州府志》,此时长汀县有市五墟八,宁化县有市一墟十二,清流县有市四墟十一,归化县有市三墟十一,连城县有市一墟五,上杭县有市一,武平县有市一墟三,永定县无墟市。必须指出,上引《汀州府志》对上杭、永定的记载是不准确的。根据乾隆十八年(1753年)刊《上杭县志》记载,上杭一县墟市多达二十五个。永定县没有墟市,也是不尽正常的现象,事实当不至此。从数量上看,长汀墟市增加七个,超出了开庆元年的水平;宁化与归化墟市也有不同程度的增长;连城与上杭墟市数量有大幅度的增加;武平墟市数维持不变;清流墟市数减少了。总的说来,汀州北部的宁化、清流、归化三县墟市增幅不大,甚或减少;而汀州南部上杭、连城的墟市数则有较大程度的提高。这与明中叶以后汀南地区经济的逐渐发展应有一定关系。

晚清至民国时期,为闽西墟市发展的第三期。此期长汀县墟市的数量增至二十五个,清流县墟市增至十六个,连城墟市增至十四个,上杭墟市增至四十五个,武平墟市增至二十七个,永定墟市有二十五个,宁化墟市数量保持不变,归化墟市减至九个。可见,汀州八县中,除归化墟市减少,宁化墟市保持不变外,其余六县墟市数均有不同程度的增加,其中增幅最大的有长汀、连城、上杭与武平四县,这与第二期墟市增长的地域分布大致相同。此期市场网络的扩展,不仅体现在市场数目的增加,而且表现为交易日期密度的提高上。以连城县的情况为例:“山下墟旧市六日,今以一、七日为墟期;朋口墟旧以八日,今以二、六日为墟期;新泉墟旧以三日,今以三、七日为墟期;姑田墟旧以十日,今以五、十日为墟期”。综合上述讨论,我们将南宋至民国时期闽西墟市的发展情况归纳为表一。

南宋以来闽西墟市的发展,尤其是明中叶以来的发展,与该区乡村经济的商业化应该说是密切相关的。明中叶以来闽西乡村经济的商业化主要有以下几个表现。首先,是经济作物的大量种植,这些经济作物包括烟草、蓝靛、杉木、油茶等,其中以烟草与蓝靛最为突出。清代资料显示,汀州种烟最盛之时,面积约达耕地总数的百分之三、四十,所产烟丝行销全国。汀人种蓝靛者亦多,他们集中于浙南,据说获利难以枚数。其次,是手工业的发展,其中最为有名的是造纸业的发展。闽西各县都有造纸业,据说清中叶上杭从事这个行业的在万户以上,光是所用水碓,就在五百处以上。汀州人在外开设会馆的商人当中,最为活跃的就是纸商。最后,是商人集团的出现。在明清时期的福建商人中,汀州商人占有一席之地,值得一提的有永定烟商、上杭靛商、长汀四保书商、连城木商以及各县纸商。这些商人集团的活跃程度,在上杭蓝靛商人身上体现无遗。据说他们一度曾控制全国蓝靛贸易,因此,江西、浙江、广东及上海、佛山、汉口等处,除了省郡总会馆(即福建会馆与汀州会馆)之外,又专门建立上杭会馆。四保书商的活动范围也很广。光绪五年(1879年)刊《长汀县志》称:“长邑四保乡以书版为产业,刷就发贩,几半天下。” 无论如何,乡村经济的商业化对于市场网络扩张的促进作用是不容置疑的。施坚雅将市场的发展与商业化联系起来,大体上是可以接受的,因为假如没有商业化,墟市的发展根本无从谈起。从这种意义上说,乡村经济的商业化,乃是墟市发展的必要条件。

二、四保的墟市与赴墟习俗

从墟市发展的密度来看,四保似乎是个比较特别的例子。在明代中叶,四保全境只有一个墟、一个市、一个会,到了民国时期,境内墟市数量增加至九个。在数十公里的地区之内,有如此密集的墟市,即使在经济发达的沿海平原地区,也是比较突出的。

“四保”一词所指涉的,是个地理上相当松散的村落群。根据当地人士的说法,它包括了今天长汀、连城、清流、宁化四县毗邻地区的数十个村落,东抵山,西至长汀馆前、童坊,北达清流里田与宁化俞坊,南及连城北团。自南宋至明清两代,长汀县和清流县均各置有四保里。直至今日,无论在经济流通还是在社会交往方面,四保所指涉的地区,尤其是连城县与清流县所属部分,都有相当密切的联系。而且,每当向当地人问起“你是哪里人”这类问题时,通常得到的答案是“我是四保人”,而不是“我是清流人”或“我是连城人”。这说明,在地域认同上,四保是个相对独立的单位。

从开庆《临汀志》看来,南宋时期四保境内并无墟市。不过,在四保周边,有四个墟市。西部有长汀县的归仁墟(今馆前),东北部有宁化县的安乐墟与滑石墟,南部有莲城县的北团墟。至明嘉靖二十四年(1545年)前后,四保北部出现了三个市场:一是位于清流与长汀县交界处的赖家墟,一是位于清流县长校村的长校市,一是长校以北数华里处的转水会。这三个市场中,赖家墟是定期市,墟期一直以来就是逢旧历五、九日。长校市是日日都可交易的集市,转水会则至每年重阳节前后才进行贸易,性质与庙会相似(不过,集会期间是否有礼拜神明的行为,则不得而知,这个会在何时消失,也不可考)。这种市场格局维持到清乾隆年间。乾隆四十三年(1778年),在赖家墟以南约五华里的雾阁村,开辟一处新墟,号称“公平墟”,俗称“新墟”,墟期逢五、九日,与赖家墟完全相同(详见下文)。大约在清代中叶,清流四保里北部出现了草坪市,地点在今清流县里田乡境内。

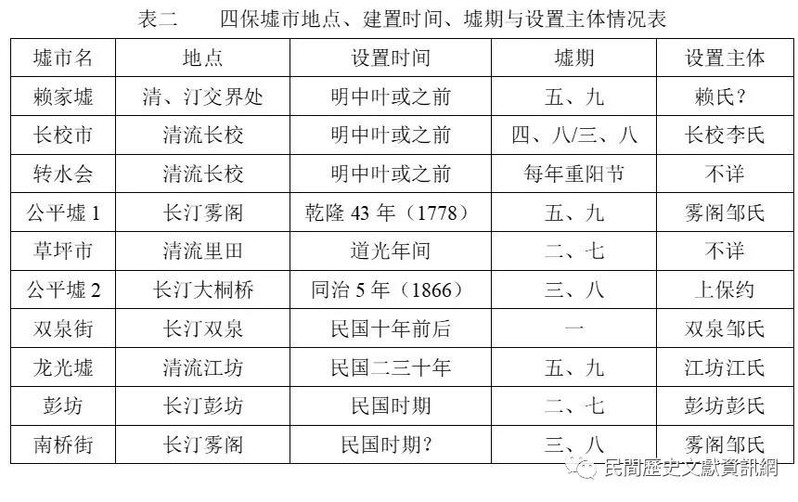

清末至民国时期,是四保墟市发展最盛的时期。同治五年(1866年),在雾阁村以南十华里处大桐桥地方,又开辟一处新墟,亦称“公平墟”,墟期逢三、八日(详下)。此期赖家墟也进行了改建,在光绪年间移至新址,改称“扶风墟”(扶风为控制这一墟市的马氏宗族的郡望)。长校市大约也是在这个时期改建成墟的,最初,墟场设于本乡牛栏里,墟期逢四、八日。至民国十七年(1928年),移至老冈上,改墟期为三、八日。民国十年(1921年)前后,介于长汀县雾阁与大桐桥之间的双泉村也开辟新墟,墟期逢一。大约在民国二三十年间,介于清流县长校村与赖家墟之间的江坊村也开辟新墟,民国三十二年(1943年)移至马芜岭地方,称“龙光墟”,墟期与赖家墟、雾阁公平墟相同,都是逢五、九日。根据笔者调查,民国时期,在长汀馆前的彭坊村,也曾辟墟,墟期逢二、七。这个墟至今仍在继续运转。另外,民国时期在雾阁新墟附近的南桥街设有早市,墟期逢三、八日。这样,至民国时期,四保境内共有赖家墟、长校墟、雾阁公平墟、草坪墟、上保公平墟、双泉墟、龙光墟、彭坊墟、南桥街墟等九个墟场(各墟市的情况可概括为表二)。

从平面分布上看,四保墟市与施坚雅的六边形模式不同。根据施氏的观点,排除地理因素的“干扰”,在经济理性的驱动下,市场会自然发展成正六边形,亦即每个市场的服务区域,是个正六边形,而分布在每个中级集市周围的标准集市,也构成正六边形。但是,在实际情况中,这种标准六角形的理想状态很难实现。在四保,墟市主要呈带状分布。表二所列的十个墟市中,有九个是位于连城至清流、宁化一线的官道上的。这种分布模式的主要原因,在于四保的山脉基本上是南北走向的。四保的东部是高山,当地俗称“东嶂”,西部的山虽然较低而零碎,但对经济活动也构成重要的障碍,四保的主要聚落,多数就分布在东山、西山之间的狭长地带。因此,四保墟市的分布,自然也表现为带状。

明清四保墟市商品流通与店铺设置的情形,由于资料阙如,我们了解不多。在民国时期,有调查指出,雾阁新墟主要交易的货品有米、麦、豆、苏广、杂货、鸡、鸭、菜蔬、猪、牛、布等物。据当地老人回忆,1927年前后,每墟平均总交易额在银元四千余元左右。雾阁店铺的分布,主要集中在两处,一在墟场,一在村口南桥街。墟场建有店房二十余间,供开设商店、客店、中伙店之用,内有张姓的打铁店、严姓的恒丰号染坊、马姓的客店等。又有庄子(有屋无墙的建筑)五十余个,以供商贩摆摊营业。店房常年均有,而庄子摆摊则墟天方有。1921年前后,南桥街的店铺主要有零食店、酒腐店、糕饼店、杂货烟丝店、医药店、客店、缝纫店、棉布店、染坊药材店、理发店等约二十间。除了上述店铺之外,几乎每个墟市都建有寺庙一所,最为常见的是天后宫。尽管这些寺庙与墟市的关系还有待于进一步探讨,它们对于墟市的重要性,应是毋庸置疑的。

汀州天后宫

四保墟市对当地的社会经济有着重要的影响。除了提供城乡之间与乡村内部商品流通的渠道之外,当地墟市还养活了一大批“走墟贩”。所谓“走墟贩”,是四保人对靠在墟市之间贩运糊口的小商贩的称呼。由于墟天商品价格一般较平日略低,而且各墟之间又有地区差价,走墟贩从一个墟场贩运商品至另一个墟场,从中获得一定利润以维持生计。他们贩运的商品中,米、豆是大宗,因为这与地区市场差价的关系特别密切。根据王业健的研究,清代闽西是长期缺粮的地区,其中长汀、上杭和永定需要输入粮食,连城可以自给,而其余各县很容易筹粮。笔者对四保的调查则发现,在民国时期,汀州北部的宁化、清流等县,米豆的价格比较低;连城以南,价格较高。而四保恰好处于沟通汀州南北两部的关键点上。因此,当地人从事米豆贩运的,各村都有不少人。以雾阁村为例,当地从事经常性贩运的有百名以上,而偶尔为之的占乡民总数的百分之九十以上。他们一般在长校以北墟市的墟日前往购买粮食,次日或第三日将粮食挑至连城墟场出售,从中赚取一定差价。

四保人称赶集为“赴墟”。“赴墟”本身,在当地是个类似于参加节庆的行为,这从穿着上可以看出。老年人赴墟,一定穿上干净的衣服,将头发梳得平贴发亮;而年轻人赴墟时,则穿上平日多半不穿的漂亮衣服。对于许多人来说,赴墟是多年养成的一种习惯,墟天不赴墟,他们可能觉得不太自在。在墟日当天,墟场附近的村落显得十分安静,因为根据当地人估计,一半的村民都去赴墟了。事实上,在四保,墟天将当地人的生活分割成一个个类似于城市中星期的时间单元,一般百姓的生活与生产活动,都必须服从于这个周期。可以估计,在赴墟过程中,村民必定耳闻目濡种种交易行为,有时还必须亲自与别人做买卖,这对于从事贸易的基本技巧,未必不是一种重要的训练。美国人类学家孔迈隆(Myron Cohen)所说的乡村社会的“商品化”(commoditization),在清代四保有着相当普遍的反映, 这应该与上述墟市上的训练不无关系。

从社会的角度看,墟市在四保之所以有影响,是因为这是当地社交的重要场合。大多数人赴墟,其实只是去逛墟,看热闹,顶多买点东西吃。然后他们可能会走访亲戚朋友。一般在中午吃饭之前,他们回到自己的村落。当地没有茶馆这样的场所,但是在一些商店、住在临街的好客人家及老人会之类的公共场所中,甚至是墟场上,人们都可以聊天,交换信息。这种社交的机制,对于塑造当地社会文化无疑有着比较重要的作用。不过,在塑造“小传统”中,这种机制是否起了决定性的作用,它是否也促成施坚雅所说的“标准市场共同体”的形成,笔者愿在日后的研究中进行探讨。

三、四个墟市的个案分析

四保墟市分布最为突出的一个特征,就是在南及雾阁、北达江坊十余华里的狭长地带,自北到南分布着龙光墟、赖家墟和公平墟三个墟市,它们的墟期都是逢五、九日(参考表二)。这种现象,以施坚雅的模式是根本无法解释的。因此,我们必须对四保墟市建置的背景进行具体的个案分析,以期了解在如此狭小的范围之内,为何出现如此密集的墟市和排他性的墟期安排。

四保最早的墟市是介于长汀与清流边境的赖家墟。从字源推断,这个墟市可能是由赖氏建立的,或者至少是在赖氏的聚居地建立的。根据调查,赖家墟墟场所在,原来的确住有赖姓人家,到近代才迁至他处。赖家墟最早见诸文献,是在明代中叶。长汀人马驯(1421-1496年)在所著《训语书》中,有“驯以一介书生叨籍科名,历官中外四十余年,钦承皇上,念以微劳,擢任都宪巡抚湖湘。成化甲辰(1484年)秋,复蒙福建藩臬二司暨郡县诸公立牌坊于墟镇,去驯家一里许,固所以荣驯也。亦以墟镇之所当连、清二县之接壤,乡人贸易之要冲,竖牌于此,又所以壮观集场,增秀山川,激劝士民也” 等语, 说明在明成化年间之前,赖家墟即已存在,成为长汀、清流边境地区重要的贸易场所。马驯是赖家墟附近马屋村人,进士,曾在四川、湖广等地担任布政使、巡抚等要职,后以右都御史致仕。其时,马氏宗族的上、下祠两个房已进行了最初的收族实践,成为四保地区颇有势力的宗族。可能就是在这一时期,马氏宗族从赖氏的手中,接管了赖家墟的控制权。此后一直到清乾隆朝中叶,赖家墟是四保地区唯一的墟场,支配了当地最为重要的贸易活动。

乾隆四十三年(1778年),雾阁开辟新墟,结束了赖家墟在贸易上近乎垄断的地位,挑战了马氏宗族对市场的支配权。关于雾阁村开墟的原委,《邹氏族谱》收录有“初起公平墟原立簿序”一文,对此有含糊的交代。兹将此文抄录如下。

间尝读《易》,有曰:日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。后世相沿,随地有之。吾乡龙足,户口千烟,可谓巨族矣。前人早有以旧墟稍远,每思自开一区,第时未至而竞不果行。兹于戊戌(乾隆四十三年)之十一月十八日,始议此举,而十九日即起墟场。一唱百和,人心齐一。且未择吉,而暗合黄道,此莫之为而为之也。更有为风水之见,欲于乡之水口开墟造店,惬符堪舆家水朝不如人朝之美,今于此处而墟之。尤最异者,族中路径狭窄太逼,于风水有锁肚之嫌,可一番纡徐,大观之至,欲为更改大路,而问之吾乡有田之家,毫无吝啬,欣然乐从,并不校及锱铢,若为一人之业。其路之或弯或直,田间任吾筑砌。斯举踊跃大度,直千古而仅见也。今墟事告竣,聊弁数语,以志云尔。

引文中的龙足即雾阁村,旧墟即赖家墟。序文认为,雾阁开辟新墟的缘由是“旧墟稍远”,其实,两墟之间相隔约五华里,仅有半个小时的脚程。而且,纵使路程较远,为何墟期完全相同呢?可见开墟还另有隐情。当地流传的传说也许更能解释开辟新墟的具体起因。一个传说认为,马氏宗族在赖家墟上常有强买强卖的现象,导致不公平的交易。他们的人上午到墟场后,就跟卖东西的小商贩说:这些东西我要了。可是,他们一直不去买。商贩惧于马氏的势力,也不敢轻易将东西卖给别人。到了散墟之时,客商都回家时,马氏族人才回来,然后以低价买下东西。这个传说是否属实很难断定。不过,《马氏族谱》载有祠规十五条,内有一条称:“……况都宪坊下每月六墟,毋得倚势欺人,强买强卖,坏我家声。又行使假银一节,尤为大蠹,今后有强使假银,并强买强卖者,送官惩治”。可见,强买强卖、强使假银等问题,恐怕在赖家墟上多少还是存在过的,而且祠规针对的是本族族众,说明这些问题可能出在马氏族人身上。在这段史料中还可看出,设置墟市的最初动机,尽管不是出于改善风水环境,可是,开墟之后,墟市成为当地风水体系中相当重要的一个环节。

必须指出,这个传说说明了开辟新墟的直接起因,可是,为何新墟采用同样的墟期,却仍旧无法提供有说服力的解释。要回答这个问题,我们还必须考察雾阁邹氏的发展情形,因为从墟期安排上看,这很可能是邹氏对马氏地域支配权的一个挑战。与马氏相比,雾阁邹氏是比较后起的宗族。在明代中叶马氏出现若干很有权势的政府官员的时候,邹氏还处于近乎默默无闻的状态。至万历年间,几位邹氏族人出任低级官吏,另有几位族人成为生员,同时,个别族人开始积极参与商业活动,从中赚取了相当可观的利润,在这种情况下,以这些低级官吏、生员与商人为核心,雾阁邹氏的两个房支先后进行了收族的最初实践,开始在地方上积聚竞争地域控制权所必需的经济、社会与文化资源。从万历至乾隆年间,雾阁邹氏的影响有了很大的发展。在经济上,随着越来越多的族人参与雕版印刷业,雾阁邹氏成为当地比较富有的宗族;在科举上,虽然邹氏考中文举人的数量还比较有限,但是有相当数量的族人考取武举人,考取生员资格的族人则更多;在社会上,雾阁邹氏的两个房支在乾隆年间进行了合族的尝试,他们编成雾阁历史上唯一的合族族谱;在文化上,邹氏通过重构祖先谱系,将一个当地最为重要的地方神纳入自身的谱系,使之成为相对排他性的资源。这些发展表明,雾阁邹氏已逐渐具备了与马氏角逐地域控制权的基本资源,在这个时候开辟新墟,其意图应该是相当清楚的。在这种意义上说,开辟新墟并不是商品经济推动下的自然结果,而应该看作是雾阁邹氏角逐地域控制权的各种策略中至关重要的一个环节。事实上,新墟开辟后,赖家墟的服务范围受到新墟的日益蚕食,马屋以南的村落基本上都被纳入新墟的服务范围。借由这种方式,雾阁邹氏也就在很大程度上动摇了马氏在四保地区的支配地位。

在转入龙光墟的讨论之前,我们必须先考察靠近雾阁新墟的大桐桥墟。笔者已经交代,这个墟市是在同治五年开辟的。有关这个墟市开辟的缘由,当地文献是这样解释的:

一本境公平墟,设立于大衢桥,正南北通衢之所。其间有一罗星,系邹姓之锁钥。衅因龙足乡新墟五、九集期路稍远,买卖维艰,又恐少年滋事,只得鸠集邹、吴、杨、赖四姓即仁、义、礼、智、信五班人等,和同集议另设集场,筹之久而事不果。迨至同治五年间(1866年),复商此举,佥谋定议,择于本境大衢桥新设公平墟。仅一桥难容乡众,以故于仁、义、礼、智、信五斑(班),每班科派铜钱贰拾千文正,架造一厅于罗星上,以便籴粜风雨无惊,并无安神塑佛之说。每逢三、八期,往来懋迁者历世年而莫异。

引文称大桐桥墟场开辟的原因有二,一则“路稍远”,一则“恐少年滋事”。其实,雾阁新墟场距上保约十华里,仅有不足一小时的脚程,赴墟来回,顶多只需两小时。因此,开墟的主要原因,恐怕还在于“恐少年滋事”一端,亦即担心与雾阁邹氏形成正面冲突之势。换句话说,这个墟场开设的缘由,仍旧与乡村经济的商业化没有多少关联,占主导地位的是地方政治的考量。另外,大桐桥墟也使用“公平墟”一词,这是否说明雾阁新墟也存在类似于赖家墟的问题呢?还应看到,大桐桥墟的开辟与管理,都是由墟场附近的一个跨村落组织——上保约一手措办的。这个组织成立于明万历年间,至清中叶,已成为包括当地四五个规模较小的村落在内的联盟组织,在当地的经济、社会与文化活动中扮演着重要的角色,也成为对抗大族的主要组织方式。上引文字中提及的“仁、义、礼、智、信五班人等”,指的就是这个组织。这说明在当地权力网络中,除了聚居宗族之外,由几个处于弱势地位的同姓村落组织的地缘团体也扮演着一定角色。总之,上保约开设新墟的主要意图,一方面可能旨在避免与雾阁邹氏形成正面冲突之势,另一方面,自然也是为了免受邹氏的钳制。这与组织上保约的原因是相同的。大桐桥墟的墟期逢三、八,而不是象雾阁新墟那样逢五、九,正是这种复杂局面的外在表现。

龙光墟开辟的具体年份,四保一般的老人都记不清楚了。他们只记得,这个墟场大概是民国二三十年开辟的。县志中的记载,明确指出墟场曾在民国三十二年(1943年)迁址(见第三节),说明此前墟已存在。与现在的讨论有关的是,这个墟场与赖家墟、长校墟都相隔不足十五华里,而且其墟期与赖家墟、雾阁墟完全相同。要解释这种墟期安排,我们也同样不能求助于施坚雅或经济地理学的模式,或是归结为乡村经济的商业化,而应该在当地的族际关系和地方政治中寻找答案。开辟龙光墟的江坊江氏,是四保地区目前四个最大的宗族之一(另外三个是马屋马氏、雾阁邹氏、长校李氏)。从晚清开始,几个江氏族人成为地方社会中十分有影响的人物,与龙光墟直接相关的是民国后期四保地区最大的地方军阀江瑞声(1899-1947年)及其弟江雄生(1916-1951年)。江瑞声的父亲江乐天,是福建军阀郭锦堂部参谋长,曾任永安县县长。瑞声曾在闽西地方军阀中担任要职,1934年,所属部队被红军歼灭,瑞声先是逃到福州,1937年回到四保。在家乡,瑞声曾担任小学校长、乡长等职,同时积极购买私枪,收罗土匪,后来全力向外发展,问鼎清流政治,被选为清流县参议员、副议长与国大代表等。依凭兄长的势力,江雄生在1940年前后出任乡长职务,开始迅速扩充势力。据说在顶峰时期,他拥有四百条枪,成为四保周围最有实力的人物。龙光墟的开辟,据说是由瑞声组织的,也是在江氏兄弟势力走向最鼎盛的时候进行的。在这一时期,江氏兄弟清除了马屋的敌对势力,也摆平了雾阁的政敌。因此,在江坊这一地点开辟逢五、九墟期的墟市,其问鼎地域控制权的意图是很明显的。江坊附近村落的老人至今还记得,龙光墟开辟后,江雄生下令,凡是江坊以北地区的赴墟者,必须赴龙光墟,若发现有赴赖家墟或雾阁新墟的,不仅货物全部没收,而且还要遭受体罚之苦。

四保的各种政治势力如此看重对墟市的控制,是因为控制墟市不仅可以带来可观的经济利益,而且对角逐和确立地域控制权也十分关键。从经济利益看,墟市可给本集团带来许多实惠。在墟天,墟市所在地的村民有近水楼台之便,很容易摆摊卖东西,因此,墟市的开辟,首先对本村村民的生计是有帮助的。墟市结束时,许多商贩不愿将货物挑回家,往往以低价售出,这也给村民带来实惠。最后,控制墟市的集团通过出租店房、收摊位费、收取牙人钱等方式(统称“墟租”),也可以在墟市中赚取一笔收入。笔者经眼的一部帐本显示,雾阁新墟天后宫每年演戏的费用,就是出自新墟牙人交纳的管理费。当然,除了经济利益以外,开辟墟市还有地方政治方面的考量。既然在明清时期尤其是清中叶以后,商业交换已成为闽西经济活动中十分重要的一个方面,对这种活动的控制就有不可低估的意义。通过控制交易场所,地方实力集团也就控制了参与交易的各个社会集团在商品与货币之间进行转换的能力,从而对敌对势力构成了重要的威胁。而开辟新墟,不仅是对老墟的单纯的挑战,而且是对控制老墟的势力集团的公然挑战。墟市具备的这一社会意涵,在民国十七年(1928年)长校迁墟引发的宗族争端中有十分清楚的表现:

侄名大荣,字绮城,一名桐芳,炳南公之六子也。自幼试读称佳,惜时当清季,科举既停,国家即有学校之改设,而我里当未推及,未由造就,乃不得不兼学农圃。及年届舞象,又奉父命随兄粹芳等实习名烟手工业。旋粹兄病卒,侄即继承业务,开设恒丰商号于本乡。……毕业后鉴及乡人外助马屋新辟赖家墟之非计,又鉴乡内牛坪里每逢四八日集场规模过小,不足以发展商业,乃于十七年(1928年)力倡移设屋桥头之老岗上,族众亦觉悟,极赞成之。于是集众力,而统率指挥,斩除荆棘,填平泥土,画庄址,延工师,不数月而建筑告成,并由族众推任墟长。改原有四八日墟期为三八。连年秉工负责,其远近商民之集,辐辏货物之中,市面繁荣,诚大有可观。第我乡此墟既旺盛,则彼马屋之赖家墟不无遭受打击响影而趋于衰落。该乡墟长马贤康等不思自食前言,虐待友好,反变羞成怒。

长校墟于民国十七年迁至新址后,吸收了附近不少村民,影响到马氏控制的赖家墟的生意,引发了马氏实力派人物马贤康的嫉恨,最后,长校墟的管理者被逼出走外乡。平心而论,长校墟期安排(逢三、八),对赖家墟并不构成直接的威胁,相比之下,雾阁新墟与龙光墟的开辟,简直就是对马氏势力的公然对抗了。

四保的宗族借以控制墟市的主要方式,是所谓的牙人制度。在讨论牙人制度之前,首先需要说明的是,四保墟市的开辟,虽说是由宗族或跨村落的地缘组织进行的,但是,并非该集团所有人都可享受同样的利益,具体来说,墟市是按股份开辟的。雾阁新墟开辟之初,即立有合同,明确规定各股份的责任与义务:

忆昔吾乡新开公平墟,先辈早有以旧圩稍远,每思自开一区,便于交易,然托诸空言,未果举行。至乾隆戊戌岁(1778年)之十一月十八日始议,一唱百和,众心齐一。而十九日即起圩场,赴集如云。此时开墟之项,胜公房使费一半,我敷公房礼崇公、雄公、希孟公、永生公使费一半。至乾隆壬子(1792年)之春,阖族佥议,欲于公平圩建造天后宫。我四公子孙邀礼衡公子孙入墟,叩之,即欣然乐从,则我四公开墟前用之项,照依五股派还。四公自得,当众交讫,嗣后公平圩圩场圩租,胜公房子孙分收圩租一半,敷公房礼崇公、礼衡公、雄公、希孟公、永生公五公子孙分收圩租一半。前后立有合同,大簿载明收执,永为凭据。聊志数语,俾后人知先后之由矣。

上述的胜公、敷公是雾阁邹氏的两个房,而礼崇公与礼衡公是敷公房的两个分支,雄公是礼崇公房的主要分支,希孟公又是雄公房的一个分支,至于永生公,则是礼崇公房另一支杰公房的一个分支。乾隆四十三年开辟新墟之时,胜公、敷公两房各出一半资金,因此,墟租由胜公与敷公各得一半。在敷公房内部,开墟的股份分作四份,分别由礼崇公、雄公、希孟公、永生公四房出资,因此,墟租的收入,也依照四股均分。这意味着,雄公房的族人除了可以分得本支墟租外,还可分享礼崇公房的墟租;而希孟公房的族人除了可以分得本支墟租外,还可分享礼崇公房与雄公房的墟租。乾隆五十七年礼衡公房加入后,敷公房的墟租收入变成按五股均分,但分配墟租的原则不变。虽然目前尚未发现赖家墟墟租分配的具体资料,但是,他们也按照股份的方式来分配墟租,则是毫无疑问的。

四保各墟市牙人的指派,也是根据开墟时出资的股份来分配的。根据笔者调查,四保墟市的牙人,主要有米豆牙、油牙、猪牙和牛牙四种。凡是进行这四种商品的交易,都必须经过牙人。各墟市的牙人数量,大体视墟市的交易规模而定。以雾阁新墟为例,民国十九年前后,这里有米豆牙人五人,油牙和猪牙各一人(一说认为这里有米牙二人,猪牙二人,牛牙三、四人)。赖家墟有米牙三人,油牙二人,猪牙与牛牙各二三人。长校墟也有米牙与牛牙,不过具体人数不详。牙人的生计,一般靠在交易中收取一定费用维持。米牙有牙升和牙斗(有的帐本写作衙升、衙斗),每牙斗折合一市斗。乡民进行米豆交易时,米牙提供牙升、牙斗,从中收取一定“服务费”,据说赖家墟米牙的服务费是每斗一小管米,而雾阁新墟是每斗收铜板一个(十文)。猪牙和牛牙的服务费,也是收取铜板,一般每头猪可得几个铜板,牛牙的服务费可能会多一些。这些牙人,是由出资开墟的各房支族人充任的,其他房支的人,就没有这个权利。比如,雾阁米牙和猪牙各有二人,分别有胜公房与敷公房子孙充任,两房各选二人,分别充任米牙和猪牙。一般只要熟悉市场行情者,均可充当牙人。在多数情况下,不存在争做牙人的问题,但倘若发生这种情况,仍旧按股份来分配牙人名额。此外,牙人每年须向本族支付一定的钱物,以答谢族人同意他充当此职。由于牙人控制了墟市上最大宗、最重要的交易,通过牙人制度,牙人所属的宗族也就基本上控制了墟市本身。

乡村墟市的兴起和发展,是明清时期一个引人注目的现象。墟市绝对数量的大幅度增长,单位面积内墟市密度的提高,专业性墟市的出现,都表明这一时期的墟市较前已有飞跃性的发展。在过去,墟市的发展通常被视为明清时期商业化程度大幅度提高的重要表现,这是很自然的事。原因很简单,没有商业化,墟市无从谈起。商业化可说是墟市发展的必要条件。但是,应该说,在许多场合,墟市发展与商业化之间的关系常常是间接的而不是直接的。一方面,商业化程度的提高,不一定立即反映在墟市数量的增加上;另一方面,墟市设置的时机、动因,墟市数量的增加和单位面积内墟市密度的提高,也无法单纯用商业化程度的提高来解释。为解释墟市的发展,除了追究经济方面的原因外,我们还必须寻求社会的或地方政治方面的解释。

在四保的案例中,我们很清楚地看到商业化解释的不足。从明代中叶到民国时期,四保的墟市从三个增加到九个,墟市密度达到比较高的程度。这点与四保经济的商业化当然有着不可否认的关系。但是,四保的中心地带共有七个墟市,从南部的大桐桥墟到北部的长校墟,相隔仅有三十华里,平均每四华里余便有一个墟市,这种密度便很难用商业化来解释了。更为明显的悖反性现象,是赖家墟、雾阁新墟与龙光墟的例子。在这三个墟市之间,即使是最远的距离也不会超过十五华里,而赖家墟与雾阁新墟其实只相隔五华里而已。对于这种分布格局,商业化或者“理性经济人”的解释显得相当无力。

要解释这种从商业化看来悖反性的现象,必须将墟市放回它们所属的社会结构中进行考察。在四保,墟市实际上是地方社团进行权力较量和角逐地域控制权的一个关键环节,是地方政治演练的一个重要舞台。在进行权力较量与角逐的过程中,各个地方社团尤其是宗族组织动员了各种经济的、社会的与文化的资源,而墟市则是这些资源中至关重要的一种。这不仅因为墟市本身可以带来许多实际收益,而且因为它们是控制地域社会比较重要的途径。正因为墟市在地方政治中占据如此举足轻重的位置,一个地方社团在开辟新墟时,就可以压低乃至暂时撇开纯经济性的考量,而将伴随开辟新墟而来的社会文化后果置于自身的视野之中。这个解说也许可以为四保墟市看似悖反性的现象提供一个更具说服力的注释。

需要说明的是,四保所见宗族、地方政治与墟市发展之间的密切关系,并非限于一时一地的特例。继傅衣凌之后,Hugh D. R. Baker、Rubie S. Watson、Susan Mann、杨彦杰、刘晓春等人或是注意到乡族组织与墟市发展的密切的关系,或是提供了相关的例证。他们的研究显示,类似于四保的情形,还可分别在原香港新界、山东济南府周村镇、汀州府上杭县、赣东南宁都县等地看到。这并不是说,从四保墟市发展得出的结论,可以适用于中国的所有地区。笔者的意图勿宁是说,绝不能将四保的情况斥为例外。四保墟市的密度也许并不典型,但是,四保墟市发展背后的社会逻辑和历史过程——墟市发展与社会文化过程和地方政治之间的密切关系,在其他不少地方也同样可以看到。

不过,上述讨论不应给读者一个印象,认为经济和社会文化是相互排斥的两个因素。事实上,将经济的逻辑与社会的逻辑对立起来考虑,是个不妥当的做法。一方面,正如上文反复强调的,尽管墟市发展无法单纯由商业化解释,而应结合当地的社会结构与地方政治加以说明,但是,商业化程度的提高,是墟市发展的一个基本前提。商业化提供了墟市发展的基本条件,而社会结构与地方政治提供了墟市发展的直接动力。因此,在分析墟市发展之时,必须在考虑社会结构和地方政治方面的因素的同时结合商业化的考察。另一方面,从四保乡民的视野看来,两者本身也并不矛盾。在他们开辟新墟场之时,经济方面和社会方面的因素,应该是同时置于考量范围之内的。也许有时由于墟市是地方权力较量中的一个重要环节,经济方面的考虑必须服从于社会方面的考虑,甚至被暂时撇开,但是,正如上文对牙人制的讨论显示的,这并不意味着他们根本不考虑经济方面的因素。只是到了现代学者那里,墟市、商业化和社会文化结构之间的复杂关系,才最终被化约为近乎一一对应的因果关系。明清社会经济史学家日后面临的一个重要课题,也许是构建可以同时将经济因素与社会文化因素纳入视野的理论框架。

(本文經作者授權發佈。原載《中國社會科學》(北京)2004年第6期,第185-198頁。注釋從略,引用請參考原文。)