在明清时代,徽州海商曾驰骋于东亚海域,活动极为频繁。在明代,比较著名的如歙县许氏海商集团,以及王直、徐海等海上私人武装,都曾相当活跃。特别是16世纪晚期的王直,以盐业起家,后从事走私贸易,被推为海上武装的首领。他建造海舶,贩运硫黄、丝绵等到日本、暹罗及西洋贸易。此后,他又据有日本平户,自称“徽王”,纠结东洋浪人骚扰中国东南沿海,形成了严重的“倭患”——这大概是徽州海商最为兴盛的时期。

至于徽州海商的衰落,以往学界虽有涉及,但却难有定论。譬如20世纪50年代,日本学者藤井宏曾认为:明清时代徽商的海外贸易活动以“徽王”王直的活动为其顶点,明末以后走向衰落,到清朝则主要倾其全力经营国内商业。不过,此一看法,在80年代中叶以后颇受质疑。1984年,日本学者松浦章发表《清代徽州商人与海上贸易》一文,利用中日交涉中的海事资料,揭示了清代徽商利用沿海来扩大其商业范围,并以巨额资本从事海外贸易的事实。1999年,王振忠发表《〈唐土门簿〉与〈海洋来往活套〉——佚存日本的苏州徽商资料及相关问题研究》一文,通过介绍两份新史料,并广泛收集中日两国的文集、笔记、随笔、碑刻、族谱和尺牍等资料,勾稽中日贸易中的徽州海商史迹,进而指出,在清代的东亚,徽州海商仍然极为活跃。这些研究表明,藤井宏关于徽州海商在明末以后走向衰落的说法,显然可以再加斟酌。换言之,徽州海商最后衰落的过程,仍然是值得进一步探讨的问题。有鉴于此,本文拟以日本收藏的程稼堂相关文献,探讨19世纪中后期的长崎贸易与徽州海商之衰落。

一、长崎唐馆与中日贸易

日本元禄二年(1689,清康熙二十八年),幕府在长崎建造了唐人屋敷(亦即唐馆,也写作“唐人屋铺”)的居住区,赴日贸易的中国海商、水手被集中居住于此。正德五年(1715,清康熙五十四年),幕府又颁布了“正德新令”,规定居住在长崎唐馆内的中国海商、水手,应接受唐通事、中国船主和日本街官(町长)等的三重管理。与此相对应,清朝方面也在日本颁布正德新令之后不久,指定一些总商负责管理对日贸易,并由接受清政府指令的官商和承包铜输入之额商从事对日商贸活动。

关于唐馆,乾隆时代多次前往长崎的徽商汪鹏在其所撰的《袖海编》中指出:

唐馆外四山环绕,烟火万家,紫翠迷离,锦纷绣错,海门别开屏嶂,雄奇峭拔,轩敞高华,如十洲三岛,可望而不可即,允为钜观,不同凡境。

馆周遭仅一里有半,土垣竹茨,如棘闱然。库不满二十,街分三路,附而屋者曰棚子。库必有楼,棚则惟平屋而已。库制楼数楹,舟主及掌财赋者各居其半,下则梢人杂处。棚子之构,始自搭客,梢人之稍丰者,别营以居。今多架楼,颇尚精洁。而库之为楼,俱开拓宏敞,添设前后露台,或翼其左右,靡丽铺张,与初创时大不侔矣。库属正办,有官派执役者三人,名曰守番,棚则无有也。

从上揭的描述中可以看出,长崎的风景极为美丽,但唐馆内的生活却并不十分自由。文中提及的“库制楼数楹,舟主及掌财赋者各居其半”,是说唐馆内高大的楼屋,分别是中国船主和掌管财赋者的住所。

自从元禄二年(1689,清康熙二十八年)唐人屋敷建立以后,日本方面对于唐馆有着极为严格的控制。正像唐话课本《琼浦佳话》卷3所说的那样:

原来这唐馆,造得铁桶铜墙一般,滴水也不漏,周围土墙,高有百尺,四方角落头,各有一个守办的房子,夜不收在里头,昼夜看守,纵或有个飞檐走壁的手段,也过墙不得。门口也有插刀手寸步不离,日夜看守,但凡买一尾鱼,买一根菜,都要经他查验,方可进馆。街官房里,也有街官、五甲头、财副、部官等样人轮流值日,通事房也如此,但凡唐人有甚事故,替他料理了。他那街官,一夜三次,通馆巡消[哨?]一回,千叮万嘱,不许唐人炒[吵]闹、打架,火烛小心……

当时,在长崎的中国商人,形成了福州帮、漳州帮和三江帮的帮派。其中的三江帮之“三江”,是指江南、浙江和江西。由于其时江南包括江苏和安徽,故徽州商人是作为三江帮的重要成员而存在。

在江户时代(1603—1867),日本奉行闭关锁国政策,但开放长崎一地与荷兰和中国通商。当时,在中国苏州的虎丘山塘有嘉惠局,主管日本铜务。关于苏州的对日铜务,清代中叶翁广平(1760—1843)在《吾妻镜补》中记载道:

自康熙六十年间,定例于苏州立官、民两局。其领帑银以采铜者,曰“官局”;其以己财、货物易铜而转售宝苏局以资鼓铸者,曰“民局”。各造四大船,每船约容万斛,于嘉兴乍浦所开船,每船办铜千箱……

正是在这种背景下,不少从事中日贸易的商人都定居于苏州,故而一向有“苏州铜局商人”的惯呼。受政府特许,这些商人每年都扬帆东去,前往日本采办洋铜。在长年的中日贸易中,他们既从日本运回了条铜、昆布、海参、鲍鱼、鱼翅和漆器等,又将中国的丝绸、药材、糖货及书籍字画等源源不断地运销日本。

在这些苏州铜局商人中,有不少是来自徽州的商人。乾隆五十二年(1787)刻本《汪氏通宗世谱》中,有一篇乾隆三十六年(1771)由朱振东所撰的《八十二代道洋汪公传》,其中就提到一位叫汪道洋的徽州休宁人(1652—1735),其人祖先曾于明代在清江浦开设永贞商号,及至清代前期,“遂乃泛湖,走苏、杭、淮、扬间。适奉旨开洋,公附首舟航海,抵日本国之长崎岛。值彼国有事,原舟发回,隔岁再往,始纳。由是频往频来,渐成熟地。嗣涉大、小琉球及西洋、红毛、暹罗、哈喇叭、大呢诸国,惟日本十常八九,以道近而人地宜也”。此处描摹了汪氏数十余载在海上漂泊的历史,涉及的范围包括东亚、东南亚等地。其中提及汪道洋曾随“开洋”首舟前往长崎,根据文中“自三旬泛海”的记载可以推测,其人应当是在康熙前期前往日本。如所周知,清政府于康熙二十三年(1684)废除“迁界令”,颁布了“展海令”。同年(日本的贞享元年),日本方面也颁布了旨在限制贸易的“贞享令”,规定了每年的贸易限额。为此,当年十一月末至十二月入港的商船只能原船返航。《八十二代道洋汪公传》中所说的“值彼国有事”,指的可能就是这一点。这位汪道洋,应当就是当时的一位徽州铜商。

除了《汪氏通宗世谱》之外,在其他的徽商族谱中偶尔也会出现一些简单的线索。譬如,序于同治十年(1871)的《新安篁墩程氏世谱》卷4“山斗派”之下就记载:

一世,迁吴始祖,讳鑭,字逸亭,顺治初年避难来吴,布业起家,为迁吴祖。……三世,讳梿,淑子,更名洽孙,字越庭,号桐溪,往来日本国贸易,家财巨富。乾隆年月日生,娶金氏,卒葬观音山。

由此可见,迁吴始祖程鑭,是从休宁山斗迁居苏州、从事布业的徽州商人。乾隆以后一位叫程梿的人,因前往日本从事贸易而累赀钜万。类似的线索,亦见于《歙县迁苏潘氏族谱》卷4的《先室吴夫人小传》:

夫人字慰之,别字慧珠,舅氏正卿公长女,我母吴太夫人之胞侄女也。……洎舅氏航海至日本数年,夫人陟岵瞻望,心常戚然。

小传于宣统元年(1909)春由潘廷燮所撰。传主生于同治六年(1867),卒于光绪十五年(1889),其人生活的年代当在同、光年间,可见,在晚清时期,仍有一些苏州徽商从事与日本的贸易。

另外,嘉兴人徐岳所撰的《见闻录》中,记载了一位叫吴三英的徽州人,曾经到过日本。根据他的描述,中国货品到了日本,必须通过主持贸易的官员规定合理的价格。而中国商人购买日本的货品,亦有统一的价格,不像中国的市井充斥着尔虞我诈。此一描述,与长崎会所对出入口贸易的管制完全吻合。此外,他还指出,日本的风俗淳朴,路不拾遗。赴日商人中凡有文人墨士、奇材异能者,国王一旦听说必然要召见其人。不过,接见时常常要带着他们“纡回其途”,让后者分辨不出方向,以此显示日本的土地广阔。《见闻录》的成书年代不详,但为清人作品则断无疑义。此处提到的吴三英,显然就是前往长崎贸易的中国徽州商人。

除了中方的文献之外,日本方面的史料,也反映了不少长崎徽商的活动。譬如,收录在江户时代幕臣宫崎成身所编《视听草》中的《唐土门簿》,就是反映徽商活动的重要资料。根据我此前的研究,该份资料中涉及的店铺,主要有苏州的染坊、布店、银匠店、毡店、麻袋店、糖栈、药行、当店、钱庄和置器店等。而其中的人名,所见最多的应当就是徽商(指迁居苏州的徽州商人),特别是汪、程二姓。具体说来,在《唐土门簿》中出现的汪姓商人共有9名,即汪八老爷(文琪)、汪大爷(本川)、汪二老爷(士镗)、汪老爷(永增)、汪老爷(敬)、汪捷大爷、汪十二老爷(文玢)、汪大爷(炯)和汪二老爷(元炜)。汪永增住义慈巷,位于今宝莲寺至上塘街,这里属明清时代苏州最为繁华的商业区。根据日本学者山脇悌二郎、松浦章等人的研究,此人系休宁人,居住于苏州府长洲县,显然是办铜官商无疑。他在经营中日贸易期间,共派出11艘船前往日本长崎,嗣后,可能是由于其他官商的取而代之,汪永增遂退出了长崎贸易的舞台。除了汪永增之外,《唐土门簿》中提及的其他几位汪氏,应当也都是苏州徽商。另外,《唐土门簿》中出现的程姓商人共6名,即程大爷(君怀)、程太爷(永圻)、程七爷(振国)、程大爷(锡祚)、程大爷(守增)和程七爷(澜)。上述的程大爷有3名,程七爷有2名,显然是来自不同的家庭。揆情度理,明清时代,从徽州迁居苏州的程氏支派不少,而从事与海外贸易相关的商人亦不乏其人。这从太平天国时期一些从事海外贸易的徽商,因便得以携家挈眷逃往日本,也可以得到部分的证实。

据日人小栗宪一著《丰绘诗史》卷下“千夕田”条记载:“清国毛贼之乱,吴中人遁逃,舶来于长崎者不少,多携带古书画,售以取给。”所谓毛贼之乱,指的便是太平天国的兵燹战乱。可见,其时有不少江南人逃到长崎。同治元年(1862)夏,江户幕府派出载有日本使节的“千岁丸”从长崎抵达上海。当时,通过笔谈,日本人也了解到一些江南人逃往长崎的事实。例如,日人纳富介次郎在其所撰的《上海杂记》中就曾提及,有一位中国秀才告诉他,有不少难民去了日本长崎。另一位日本人日比野辉宽在问及兵燹战乱中的赤县神州何处最为安全时,祖籍徽州婺源的苏州人汪春舲(医生、商人)回答说,除了广东、四川和云南没有“长毛和捻匪”之外,还有“最安逸”的“东洋”;他还说自己“有五家亲友,皆于去年搬去”。前者进一步追问:“东洋属何州?”汪春舲回答说:“东洋有唐人会馆,我国贸易者甚多,英国人亦去,想是地名也,弟未曾到过。”此处的“唐人会馆”,当指长崎的唐馆。由此可见,汪氏口中的“东洋”应当就是日本长崎。

除了文献资料之外,日本现存的碑刻中,亦有不少徽州海商、水手的史料:

徽州府 皇清故汪炳府君之墓 道光十五年五月初二日卒,午三番船,孝男福官奉祀。(据《灵鉴录》,为休宁县人)

安徽歙县 皇清故德昭府君项公之墓 道光十一正月念一日卒 寅十番船炮手 孝男福庆奉祀。

清故观洪吴公之墓,光绪十三年十二月十六日去世,江南徽州府歙邑人。(据《灵鉴录》,为歙县南乡人)

徽州府 皇清待赠吴四桂府公之墓 道光六年丙戌六月初三日未时卒,男寿官拜。

以上四方墓志,出自日本学者宫田安对长崎兴福寺唐人墓地的调查。兴福寺即三江帮隶属的“南京寺”,前文述及,“三江”是指中国的江南、江西和浙江,其中的江南则包括江苏和安徽。不过,徽州海商、水手的墓志,并不仅见于兴福寺的唐人墓地。关于这一点,日本学者宫田安所撰《崇福寺の唐人墓地》一文,也收录了两方墓碑:

江南徽州府休宁县子明除(引者按:“除”当为繁体字“孙”之讹)公之墓 大清雍正三年岁次乙巳仲春初三日立。(雍正三年即1725年,日本享保十年。墓地记簿上写着:子明孙公享保十乙巳2月初7日巳3番内中街)

明 新安歙邑德光方公之域 明历丙申岁 仲春望日(明历二年即1656年,当南明永历十年,清顺治十三年)

继宫田安之后,日本学者竹内光美、城田征义另编有《长崎墓所一览(悟真寺国际墓地篇)》,书中绘有详细的“悟真寺国际墓地”地图,个中的A区,也收录了一些与徽商有关的碑铭。譬如,其中的第52号为:

微[徽]州府 乾隆廿九年

江齐美之墓

休宁县 四月初六日未时

清乾隆二十九年当日本明和元年,即1764年。事实上,该区中有一些“出身地不明”的墓碑,墓主也有可能来自徽州。此外,该区的第40号,为《崎阳悟真寺骨塔碑志》:

盖争蜗角虚名,常作他乡之客;恋蝇头微利,偶为异域之鬼。如茫茫东海,不辞涉险而来;累累北邙,竟致捐生以逝。嗟幽明之异路,增感慨夫对山。遗骸暴露,萋萋衰草之间;永宅摧残,寞寞荒榛之下。吊祭不至,伤哉瘗旅之文;精魂何依,善矣埋胔之举。昔赖钱君之首创,载石为龛;嗣逢同事之续成,聚沙作塔。庶几相安乐土,毋哭泉台。悟假岂真,大梦原为蝴蜨;悟真非假,细思无异蜉游。从此鬼燐萤火,咸皈佛焰禅灯。不□谓万般尽善,聊以志一视同仁云耳。

时日本宝历十年岁次庚辰季秋谷旦

大唐众商立

吴兴钱惠时创建 天都唐桐岩敬劝。

“崎阳”是长崎之别称,而“悟真寺”当即乾隆时代徽商汪鹏《袖海编》提及的“吾真寺”。据《袖海编》记载,寺后瘗孤之所为苕溪(湖州,亦即吴兴)人钱惠时首创:

甲戌,苕溪钱君惠时来崎,首创善举,乃航海运石,将欲筑坛建塔,旋因谢世,不果。后为同事继成其志,凡梢人同侣之死无所归者,悉汇葬于此,各为立石标识,登之簿籍,春秋祭扫,无失其时。

“甲戌”为乾隆十九年(1754),可见此一慈善事业最早是由湖州人钱惠时所首创,显然是三江帮的集体兴作。而上揭碑文末尾所署的日本宝历十年(即1760年),则时当中国的乾隆二十五年。可见,六年之后才最后落成。上揭碑铭末了的“天都”,亦即徽州府歙县之别称。由此看来,悟真寺骨塔碑的最后建成,徽州商人唐桐岩应扮演了重要的角色。

根据成书于18世纪前期的唐话课本《琼浦佳话》卷3之记载:“长崎有一个乡村,叫做对山。有一场寺院,叫做悟慎[真]寺。唐人买了几间空地,做个埋骨的所在。”前引《崎阳悟真寺骨塔碑志》文中的“对山”,与中古时代洛阳的“北邙”对举,实际上点明了悟真寺之所在。另外,此一碑铭的右侧,列有参与捐助的“公司”(包括天锡公司和同德公司)以及“同事乐输”之名单:

刘仲沛 崔景山 赵可钦 曹体三

孙宁诏 高山辉 程剑南 顾临照

许明桤 汪绳武 唐桐文 王履阶

顾益森 吴果庭 郭梅庵 俞骏发

程玉田 高隆大 郑敬威 张斯志

李昌待 李在山 高民庭 黄律先

陆飞南 刘明谦 黄世咏 俞翰迁

魏士畴 宋紫岩 童天荣 王则光

周玉山 缪汉成

其中的汪绳武,据彭城百川《元明清书画人名录》的记载,此人名汪永,为“新安人”,他在乾隆年间曾六次前来长崎,有关其人购买日本洋铜的相关记录,现在仍收藏于长崎历史文化博物馆。而上揭名单中的唐桐文,与前述的“天都唐桐岩”仅一字之差,推测应当也是来自歙县的徽商。至于程剑南、程玉田等,则可能也是徽州商人。由此可见,长崎悟真寺之创建,与徽商有着相当密切的关系。

另外,现存的“悟真寺国际墓地”A区的74号碑,则记录了同治二年(1863)以后中国商人对悟真寺唐人墓的重新整理:

悟真寺向有唐人冢,慕清明朝英俊共二百五十人,

兹于同治癸亥年清明,收葬于骨塔之内,今已告竣,

勒碑以纪其事,庶几传诸永远,以给不朽云。

同治四年乙丑杏月董事程稼堂、林坤良、魏登藩、李自西、薛光义

傅从光、郑勤增、欧阳达三、游萼仪敬立。

同治四年亦即日本的元治二年(1865)。此次领衔整理唐人冢的,也正是徽商巨子程稼堂。程稼堂及其家族于万延元年(1860,清咸丰十年)逃往长崎,五年之后,他主持了此次对唐人墓的重新清理。

二、从长崎程稼堂文书看19世纪中后期的徽州海商

(一)关于程稼堂

前文述及,太平天国时期,有不少苏州徽商凭借着先前的商业人脉逃往长崎。其中,以程稼堂及其家族逃往长崎最为引人瞩目。

1860年7月13日(清咸丰十年五月廿五日,日本万延元年),太平军攻克苏州后一个多月,程稼堂就带着家属逃到日本长崎。其时,程稼堂家族10人和仆人2名,共计12人,乘美国蒸汽船到达长崎,得到长崎奉行冈部骏河的特许,得以上陆并进入唐馆。

程稼堂是中日贸易中的十二家船主之一,此后成为长崎的在留船主。根据同治六年(1867)的一份文书记载,程稼堂自称“在崎四十年”,由此可见,他自道光年间就开始往来长崎。关于自己的劫后余生,程稼堂写了一篇《唐国賊乱に付避難の略記》,以亲身见闻,记述了太平天国时期兵燹战乱对苏州的破坏。

与程稼堂一同逃往长崎的,还有其二十九岁的儿子程缦云。父子二人均见于同治三年(1864年,日本元治元年)的长崎《重修悟真寺碑序》:

协德号 裕泰号 □南帮 程稼堂 丰兴号 益昌号 沈荣春 程缦云 福泰号 泰记号 (裕诚)号 泰昌号 长益号 裕兴号 裕丰号 敦和号 德记号 永兴号 广隆号 陈维泽 杨应祥 森大号 冯镜如 林云逵 程四德 李南圃 黄汝烈 振成号 静远堂 (修)□礼船 联兴号 恒裕号 黄汝芳 唐让臣 秦香田 何普光 吴□山 何牧野 严槐村 叶添使 傅(筑)岩 (林)芝山 钱(艇)(夫) 张云亭 王克三 徐雨亭 周彬如 叶紫廓 (傅)芝卿 万成号 万源号 同昌号 戴金炎 吴癸恬 (路)□(香) 邓□□ 程登□ 郑□(喜) 陈彦□ 黄金(林) 黄(如)成 欧阳(典) □振□ (林)□(使)

该碑记录了当时参与捐资者的名单,碑末题作:“大清同治三年甲子九月董事程稼堂 林坤良 李白西 (郑)勤(喜) □□□ 傅从光 欧阳达三 □登□ □□祥”。上述碑文中,既有商号的输资,又有个人的捐款。从中可以看出,程稼堂名列董事之榜首,显然是三江帮的主持人,当系徽商巨子无疑。

根据日本学者松浦章的研究,程稼堂亦即程子延,从日本弘化元年(1844,清道光二十四年)开始就已经前往长崎。及至安政四年(1857),改名为程稼堂。1861年9月30日,英国船只兰斯菲尔德号(Lancefield)从横滨启航,中途停靠长崎,10月6日驶入上海港。在长崎停靠期间,程稼堂曾委托该船运输一些贸易产品。后来,程稼堂可能是通过居住在长崎的怡和洋行代理商、英国商人托马斯·格拉巴(Thomas Blake Glover)从中斡旋,雇用了怡和洋行的兰斯菲尔德号。后来又通过长崎颠地洋行的埃文斯(Evans),雇用了颠地洋行的克里米亚号(Crimea)。1868年(明治元年,清同治七年)以后,程稼堂成为复兴号的实际经营人,专门从事货物的进出口。另据松浦章的征引,在《御用留》中有庆应三年(1867)正月二十一日的《唐人开店申请》:

去年始渡贵国,本人熟友程维贤,拟在此地经商买卖,开设批发店复兴号,专事货物的进出口。本人今后欲在此名下从事买卖,特此上报,呈请批准。

卯正月廿一日 总商汪循南

和解

彭城大泽郎

松浦章还引《新地住居店人名前帐》的记录,分析了程稼堂与程维贤的关系。与松浦章的看法稍有不同,笔者以为,程稼堂与程维贤之间并非完全替代的关系,两者可能就是出自同一家庭的成员。另外,此处特别应当注意的是“总商汪循南”,从姓名上看,此人可能也是出自徽州。

以上这些,便是目前所知程稼堂的基本情况。不过,有关19世纪中叶程稼堂的经营状况,因资料所限,以往未有学者涉及。而现存于长崎的一些文书,则有助于厘清这一问题。

(二)程稼堂文书所见徽州海商的经营状况

有关程稼堂的文献,除了保存在“悟真寺国际墓地”中风化严重的那些碑刻之外,现存的资料收藏于日本的东洋文库、长崎历史文化博物馆等地。其中,尤以长崎历史文化博物馆所见最多。这当然是因为程稼堂作为在留船主,其人的资料多作为长崎的地方史料得以保存。管见所及,相关的资料主要有以下数种:

1.《葡萄呀附属支那人唐謀臣より新地居留同程稼堂相手取貸金返済方申立候一件》。稿本1册,标题的意思是:葡萄牙属下的华人唐谋臣,以居留新地的同国人程稼堂为对手,因后者不履行债务而提起控告的一件事。稿本内第一页有“自第壹号至第六号,奉小泽利五郎”的字样。其中的“自第壹号至第六号”为红笔所书,另钤有一方印,这说明该册文书曾经过一定的归档整理。

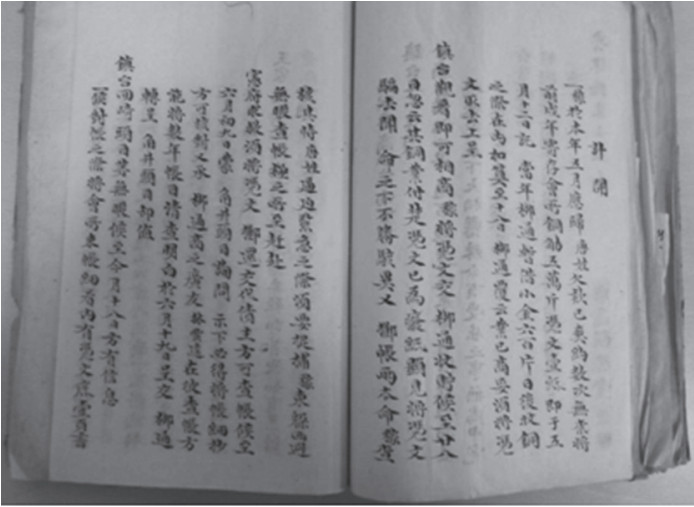

图1《葡萄呀附属支那人唐謀臣より新地居留同程稼堂相手取貸金返済方申立候一件》,稿本1册

书中除了“抄录参鲍翅细数”等之外,主要内容就是程稼堂上诉的一些文件:

(1)蒙令向会所,将各帐核对,查至所存铜斤五万斤,内二万斤业已装回讫,但商记在金银商法内收,尚余三万斤,于亥年九月份抵借包头银乙宗,无从对处。因商前开之包头帐,自戌年份老价止,其起价后未曾抄出,一时难以核对。俟回去,即将加价起数年帐目抄呈,再行核对,特此具单上达。

卯十一月初九日 唐商程稼堂。

江户幕府末期,荷兰于安政二年(1855)和安政四年(1857),先后与日本签订了《日兰和亲条约》和《日兰追加条约》,自此,先前聚居的出岛兰馆从商埠一变而为外国人的居住地。与此不同,清国一直到明治四年(1871,清同治十年)才与日本缔结正式条约。因此,在日本门户开放后至与清国正式缔约的大约十年间,在长崎的中国人属于“非条约国公民”。其中,有一些富有者只能以“附属于外夷”的身份存在。此一文书标题中的“葡萄呀附属支那人”,也就属于此种性质。

另外,书名中提及的“新地”,原是中国商船储藏货物的场所,幕末以后则由仓库逐渐变为中国人集中的居留地——新地。

此一文书末行的“卯”字,即庆应三年(1865,当年为丁卯,也就是同治四年)。该年的十一月初九日,程稼堂因与长崎会所在账目上有所出入,故具单说明。文中的“包头”,在唐通事教科书中时常可见,如《译家必备》中就有专门的一节《看包头、讲包头、秤包头、装包头、秤添退包头杂色》。细绎其意,所谓包头,应当是指打包运回中国的一些商品。

长崎会所设立于1698年(康熙三十七年,日本元禄十一年),它将“以往分散的贸易会计管理集中,对主要输出品之铜、海产品等,从产地收购输送到加工,输入品的国内贩卖等贸易事务,以及将贸易利益上纳给幕府等,完全垄断独占。也就是说,将对外贸易集中由公家机关管理,实施官营化制度”。当时规定,唐船商品由官方设立的长崎会所先以议价方式整批购入,再标售给日本国内的商人。

(2)谨禀者:所为收回存贮铜斤一事,前于六月蒙唤审,面谕将帐抄出核对,敢不凛遵?既后各帐呈上,日前会所批云:铜斤内三万斤,先系银钱步银收卖,嗣后将银额付商收回,云云。切思既已付还,将商之收票拣还,实系商之冒昧,望大头目大人照例定罪,商亦甘愿受罚,故今日又蒙唤问。商只候收票有无,即可定案,毋庸核对帐目,特此具禀上达。

卯十一月初九日 唐商程稼堂(印)

此份文书与前份文书同日,仍然是在交涉账目出入的问题。看来,程稼堂一开始是拒绝核对账目。

(3)谨禀者:稼曾于戌年五月寄存长崎会所条铜五万斤,有凭文乙纸,今因被债主逼迫不堪,无奈向当年老爹处告诉从中苦情,转求会所暂抵借小金六百片。传谕须将帐目查明,方能应承。候至今廿八日八点时,将会所细帐抄掷,令商核对,敢不遵命?但帐目已隔七八年,一时实难细对。况债主逼迫在尾,央友相商,必得将凭文付彼一观,尚可宽期。岂知凭文不肯掷还,债主处要将商捉捕、搬物等事,前思后想,性命在呼吸之间,无路可告,不揣冒昧,直奔镇府,伏望格外垂怜苦情,不胜惭愧之至!务求将凭文掷还,以救眉前之急,方可定心将帐细核,此恩此德,没世不忘,特此具单上禀。

庆应三年卯五月 申一番船主程稼堂。(印)

1860年(清咸丰十年,日本万延元年)为庚申年,当年五月二十五日,程稼堂携其家人逃往长崎,这应是该年驶入长崎的第一艘唐船,故程稼堂自称“申一番船主”。

该份文书之出具,时间为庆应三年(1867,清同治六年)五月,主要内容是追溯此前的事情。程稼堂说自己在戌年(壬戌,1862,日本文久二年,清同治元年)五月,曾将条铜五万斤寄存于长崎会所,当时立有凭文一纸。现在因被债主逼迫不堪,不得不通过当年的唐通事,向长崎会所请求暂行抵借小金六百片。对此,长崎会所主张,必须将账目查明,才能同意借款。直到五月二十八日八点,会所才将细账抄录,并交给程稼堂,令其核对。但程稼堂认为,账目已隔七八年,一时难以仔细核对。而当时有债主在后面逼迫他,他只能请朋友与债主商量,后者表示一定要看到凭文,才可以放宽债务的还款期限。然而,会所方面却不肯轻易将凭文交还给他,在这种情况下,债主意欲捉捕程稼堂,并搬走他的货物。为此,竭蹶困窘的程稼堂走投无路,只得前往长崎镇府衙门,请求予以格外开恩,让会所将凭文交还给他,先解了燃眉之急,然后再定下心来,仔细核对账目。

由此可见,程稼堂仍在抗拒对账。

(4)谨禀者:向来各国通商,以“信义”两字为重。如讼事以口供、花押为证,方定罪名。银钱、货物往来,以凭文印记为据,验明照付。若无凭文,方将帐目核对。此乃天下大例皆然。现有存铜票据一纸,上盖将军老爷印记,向会所领取,据云必得核对明白,方能给付。候至上月廿八日,会所将帐目抄掷,令商核对,并云此票与废纸一般,并无铜斤寄存。切思此票谅必假捏,然此据上更有合同印记,如若铜已收楚,凭文早已销去;设或收铜之时,其凭文一时无从寻觅,定有遗失票据交纳。况会所底簿,谅无注销,何得再查帐目?迩日商因债主逼迫,不能回家查对帐目,静坐年番所,将会所新给之帐细味核算,银额大不合符,显见藐视远商,将此帐目推辞。细思先将凭文留住,后将不符帐目为据,即此两端。幸得秦镜高悬,急叩提拔雪盆之冤。况巨万银根,非惟商合家三十余口养命之源,更兼各债主亦有数十人哓哓,如若定见不付,将军老爷印信不作为凭,有伤国体!商合家均作怨鬼,其怨气亦不能散。事关重大,故敢斗胆冒渎,叩求宪天大人细察此情,验看凭文,若非假捏,叩求照数掷还,以偿各债主,不致有家难奔,宛如丧家之犬。为此哀求当年老爹转启刑名大头目大人,即禀王上,照国例俯允。公候[侯]万代,不独稼感戴,以及子子孙孙不敢忘此大恩,感激无涯矣!

庆应三年卯六月,前在留申一番船主程稼堂(印)

这是庆应三年(1863)六月程稼堂通过当年老爹(唐通事)转呈长崎奉行的禀文。其中提及,各国通商都以“信义”二字为重。例如诉讼,要以口供花押为证据,才可以确定罪名。而银钱货物往来,则以凭文印记为依据。验明凭文印记,照其所书支付。倘若没有凭文,才要核对原账目,这是天下经商的惯例。程稼堂表示,自己现在拥有存铜票据一张,上面盖有将军老爷的印记。但他向长崎会所索取,对方却说必须将账目核对清楚,才能将此票据交还。直到五月二十八日,会所将账目交给他,让他核对,并且说,此一票据与废纸相同,因为并无铜斤寄存会所了。对此,程稼堂表示完全无法接受,他说,如果按照对方的说法,此票便是假的,但在实际上它上面有合同印记。如果当初铜已交割清楚,凭文早就销毁了。如果收铜的时候,凭文一时找不到,也一定会有遗失票据的相关证明。况且说会所底簿,想来并未注销,何以需要再查账目?近日自己因被债主逼迫,不能回家查对账目,只能静坐于年番所,将会所新给的账目仔细核算,发现其间的银额有很大出入,可见会所是在藐视远商,存心将此账目赖掉。他认为,会所的手法是先将凭文留住,然后又以账目不符为据。这一款项涉及钜万,不仅是自己全家三十余口的养命之源,而且各位债主多达数十人,整天围着自己吵闹。如果不能讨回凭文及银两,那么,连将军老爷的印信都不足为凭,则显然有伤国体!自己全家即便都做了怨鬼,其怨气也不能消散。事关重大,所以他请求长崎当局为其做主,验看凭文,如果不是伪造的,那就请会所方面照数将银两交还,以便自己以此偿还各位债主,不致有家难归,沦为丧家之犬。

从这一份文书可见,程稼堂与长崎会所在凭文及所存铜斤的问题上存在着严重的纠纷。当时,程稼堂被数十位债主追讨债务。

(5)计开

抄录会所新给帐目

一、铜五万斤,颁定配参鲍八千六百廿五两

今抵收一万八千七百七十一两九钱〇一厘五毫二弗。

一、铜三万斤,照算应收参鲍五千一百七十五两

今抵收一万五千六百三十五两。

据此,按照会所方面的账目,铜三万斤,已抵收白银15635两。

(6)谨禀者:蒙唤两次,适值商患微病,不能行坐,故不能赴堂面陈,不胜惭愧之至!所有唐姓欠款一宗,彼托领事官具禀在案。传谕,甚恐拆房等情,商亦央人往前宽期,设或不允,定欲拆房等事,商亦不敢渎告台下,特此具单上禀。

卯十二月廿四日 唐商程稼堂(印)

庆应三年(清同治四年)十二月二十四日,程稼堂诉称,此前自己因患病不能行坐,当时有唐姓债主因债务纠纷想要拆他的房。这位唐姓债主的身份并不清楚,但从有限的长崎商人构成来看,可能就是前引第一种文书中的债权人唐谋臣,也可能是乾隆时代徽商唐桐岩、唐桐文的后代。

(7)向例唐商不能面禀镇台,又不准同头目讲话,必得通事转达。从来会所信义通商,并无欺弊。辰下大相悬殊,今有受屈之事,无处申冤,今录略节数款,谨呈台览,伏望明断,提拔难中,超离苦海,不胜急切,特此上禀鲁律路末士大人。唐商程稼堂禀(印)

计开:

一、稼于本年五月应归唐姓欠款,已爽约数次,无奈将前戌年寄存会所铜斤五万斤凭文壹纸,即于五月十二日托当年柳通暂借小金六百片,日后收铜之际,在内扣算。至十八日,柳通覆云,业已商妥,须将凭文取去,上呈镇台观看,即可相商。稼将凭文交柳通收贮。候至廿八日,忽云其铜业付楚,凭文已为废纸,显见将凭文骗去,闻命之下,不胜骇异!又掷帐两本,命稼查核。其时唐姓逼迫紧急之际,须要捉捕,稼东躲西避,无暇查帐,极之所至,赶赴宪府求救,须得凭文掷还,交代债主,方可查帐。候至六月初九日,蒙角井头目询问,示下必得将帐细抄,方可核对。又承柳通商之广友林云逵,在彼查帐,方能将数年帐目清查明白。于六月十九日呈交柳通,转呈角井头目。却值镇台回崎,头目等无暇。候至今月十八日,方有信息。

一、候对帐之际,将会所来帐细看,内有凭文底壹页,书得甚细,某年某月某日,头目何人,俱有详注。切思事隔六年,既已付楚,其票根岂有不注何日付何货?

一、稼将细帐抄呈后,柳通又云,会所尚缺一帐,得能此帐寻着,便知曲直。切思会所帐尚未齐,何能先将抄帐掷下,并云凭文与废纸一般?显见欺弊远商。

一、今月十八日,郑通唤稼,传谕云:尊帐可有差错?如有错误,即行申明,俟王家勘对之际,倘有舛错,其罪非轻。即答:彼如有差错,甘领贵国法纪。郑通方将会所新帐指示,各宗俱对,内少金条三十挺,换铜三万四千余斤,某年某月两次装舺板船收去,何得尊帐遗落?稼即答:会所既有年月日,装船名号俱有,谅必失抄,然亦系以货易货,并非收回存铜。郑通又云:一错百错,尊帐难以作准。稼无言可答。又订二十日先至会所核对,再禀头目,唯唯而退。回库将帐目细查,可喜此宗系杨小坪卖买,与稼无涉,并非遗落,虽坪已故,幸有伊之母舅路芸农亲笔存证。况芸在唐姓作夥,亦可询问。

一、二十日至郑处,未晤。廿一日又往,仍未会见。将帐粘贴付下,稼观之不解,内书一宗铜斤五万斤内三万斤,先收银钱小金,其银后首退还,又无日子,可为渺茫之极!廿二日又至,郑通仍未晤见。切思会所屡屡更改,何能对明?显见稼之存款无着,只有询宪府一死而已。

一、向来与会所交易,毋论壹两壹镆,俱要收据先书,方可收银。即如铜斤,既已付楚,何得凭文未销?况各国之例,倘凭文非伪,毋庸查帐。既已以帐为凭,何必又书票据?稼因在崎四十年,会所俱系相知,吩咐查帐,如稼不允,显见冒讨一般。然既欲对帐,必须心存一点,方能明白。

丁卯八月廿三日,唐商程稼堂呈。

丁卯应是同治六年(1867),此一文书,提供了案件进一步进展的详情。其中,程稼堂自述:自己拖欠唐姓的款项,已爽约数次,无奈之下,将戌年(文久二年,1862,清同治元年)自己寄存会所的铜斤五万斤之凭文一纸,于五月十二日,托当年的柳通事暂借小金六百片,等日后收铜之际,在内扣算。及至十八日,柳通事回复说,已经商量妥当,必须取走凭文,上呈长崎奉行审看,方可相商借款事宜。为此,程稼堂遂将凭文交由柳通事收贮。等到二十八日,对方忽然说铜斤已经交割清楚,凭文已成了废纸。对此,程稼堂认为,这是柳通事将凭文骗去,自己听到这个消息,非常害怕和吃惊。对方又扔下两个账本,命令他查核。当时,唐姓商人逼债急迫,程稼堂只能东躲西避,根本没有时间查账。竭蹶困窘之余,只得前往长崎奉行衙门求救,请求将凭文交还,先给债主看过,才可查账。到了六月初九日,角井头目说只有将账目细抄,方可核对。又承柳通事与广东商人林云逵(林云逵为广东帮长发源号的负责人)商量,在他那里查账,才能将数年账目清查明白。程稼堂遂于六月十六日呈交柳通事,转呈角井头目,商议解决问题。不过,当时适逢镇台回长崎,头目等抽不出时间,直到本月的十八日,才有一些消息。

程稼堂还指出:等到对账时,将会所来账仔细查看,发现其中有凭文底本一页,写得相当详细,某年某月某日,负责监督的头目是何人,都有详细的注明。事隔六年,如果已经交割清楚了,那票根怎么会不注明何日支付何货?

程稼堂又指出:自己将细账抄呈后,柳通事又说,会所还缺一个账本,如果此一账本找到,便知曲直。那么,既然会所账本尚未找齐,怎么就先将抄账掷下,并说凭文与废纸一般?这显然是欺弊远商的行为。本月十八日,郑通事传唤自己,询问账目是否有所差错,如果有错误就请提出,否则,等长崎奉行勘对时,若有舛错,其罪非轻。对此,程稼堂回答说:倘有差错,甘愿受贵国法纪处置。郑通事才将会所新账各项核对,其中少了金条三十挺,可换铜34000余斤。他指出:某年某月两次装舺板船收去,怎么你的账目遗落?程稼堂回答说:会所既然有年月日,装船名号也都有,想来是失抄。但也是以货易货,并非收回存铜。郑通事又说:一错百错,尊账难以作准。程稼堂无言可答。又约定二十日先至会所核对,再行禀告头目。程稼堂又说,回库后将账目细查,令人高兴的是,此宗系杨小坪买卖,与自己无涉,并非遗落。现在杨小坪虽然已去世,幸亏他的母舅路芸农有亲笔存证,何况他目前在唐姓商人那里做伙计,也可以询问。

二十日到郑通事处,没有碰到。二十一日再去,仍未会见。程稼堂收到粘贴的账本,随即核查账目,发现有一宗铜斤五万斤,内三万斤先收银钱小金,其银后首退还,又无日子,让人相当不解。二十二日再到郑通事处,仍未得见。程稼堂认为,会所屡屡更改,如何能核对清楚,可见自己的存款没有着落,只能一死了事。

他认为,向来会所交易,无论一两一镆,都要先书收据,才可收银。即如铜斤,既已交割清楚,怎么能不销毁凭文?况且说各国的条例,倘若凭文不是假的,就毋需查账。既已以账为凭,那又何必书写票据?自己因在长崎四十年,会所都是相知,吩咐查账,如自己不允,就会显得自己是在无理取闹。但既要对帐,必须心存一点良心,才能查得明白。

(8)“抄录铜斤细数”,注明:“其票铜斤银两早已付楚,在申一番船例卖,内扣去四六银五千七百五十两。”

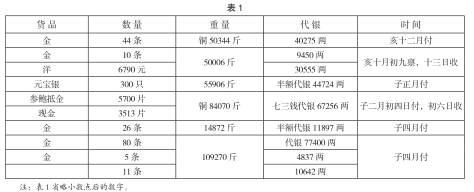

“亥”即癸亥,系文久三年(1863,同治二年);“子”即甲子,为元治元年(1864,同治三年)。以上“六宗,共应收铜三十六万四千四百六十九斤五合九勺”。

这是与程稼堂相关的账目,其中涉及长崎贸易中的参鲍、条铜等的交易。

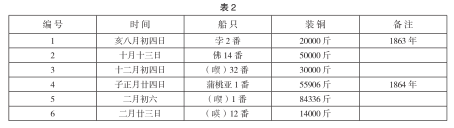

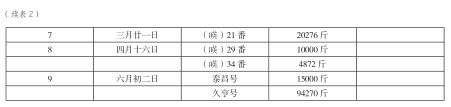

(9)那么,这三十六万多的铜斤卖到哪去了?对此,该书账目中也有明确的记载:

表2中的“孛”即比利时,“佛”为法国,“()”即荷兰,“()”即英国,而“蒲桃亚”即葡萄牙。此一时期,太平天国尚未完全平定,中日铜斤贸易完全中断。可见,此时的程稼堂之铜斤买办,绝大多数是通过比利时、法国、荷兰、葡萄牙和英国商船运出、销售。程稼堂还特别指出,以上6、7“两宗系杨小坪卖买,与稼无涉”。

2.《程稼堂实在盗卖公局铜斤节略》:

一、从前设局,专为采办铜斤正供,凡有船头装回之铜,缴官领价,不准私行变卖,如敢违例,向定军罪。自咸丰纪元,经户、刑两部奏定,改为监候斩罪。所以我局账上第一款,在正卖内正新银除铜斤银也。凡有铜斤,均系国课,财东亦不敢私售分毫也。

一、卯年分所发得安船来崎,办铜十万斤,装回五万五千斤,存铜四万五千斤,交存货库。但程稼堂自辰年冬帮进身公局,派为船主来崎,遂将得安船所存之铜四万五千斤,盗卖与钟山玉,每百斤得纹银廿四两,是时在上海换英洋,每个计银七钱五分,带到长崎,得五两九钱,计银一万零捌百两,合洋一万四千四百元,自来年卖脱,计四足年,按月三分起息,每年息五千一百八十四元,共利二万零七百卅六元。一切细账,申冬在上海,由杨少棠出名,写信与刘梅村、李屏山两位老爹。信乃吉写在申冬十二月廿二日,托林秋山带崎,交顾春山递呈。此四百五十箱之实在难逃,皆李老爹所洞鉴,亦在馆人所共知也,是实系嘉会局之公货,其铜价早已在长崎开销矣。

一、振安船曾报船头办得铜五万斤,即今年八月初四日被程稼堂卖去二百箱内一百箱,售与裕兴洋行一百箱,售与德记洋行尚存三百箱。经前振安船之财副江惕斋于九月初八日呈词,禀请扣留,不准稼再行私自售卖,或抵换货物,承蒙大头目面为允准在案。

应还公司银四万余铜五百箱。

“卯”年可能是乙卯,即安政二年(1855,咸丰五年)。“辰”年应为丙辰,即安政三年(1856,清咸丰六年)。文中的“嘉会局”,应即位于苏州虎丘山塘的嘉惠局,该局主管日本铜务的采购与运销。从该份文书的性质来看,这当然是一面之词,反映了长崎商人内部的种种矛盾。但从其中的内容来看,程稼堂似乎是利用太平天国时期的混乱,盗卖公局铜斤。这些,为当时的一些中国船商所告发。此外,从中亦可看出,程稼堂与外国洋行过从甚密。

以上都是1864年之前的情况,此后,程稼堂的境遇每况愈下。

3.明治四年巳八月《西浜町淡路屋岩吉ヨリ支那人程稼堂本大工町武四郎外壱人相手取貸金滞一件》:

此一稿本书名的意思是:住在西浜町的淡路屋岩吉,以华人程稼堂、住在本大工町的武四郎以及另外一人为对手,因其滞纳债务而提起控告的一件事。

明治四年即1871年,当清同治十年。西浜町自延享二年(1745,清乾隆十年)开始,就是俵物请方商人会所之所在,后改为俵物役所、产物会所。所谓俵物,即江户时代从长崎输往中国的水产品(如煎海鼠、干鲍等)。书中除了唐通事的和译之外,包括数份汉文文书。

(1)有票该本利金七百四十三两乙步三朱,

无票该金卅八两(此数据岩吉帐,尚少金十五两,余俟归清日,三面合算多少找清)

其该金七百八十一两一步三朱。

内除

曾付金五两三步

留用金七十两一步:棕呢二丈五尺,洋廿七元五角

天青呢一丈一尺,仝十三元二角

大纺一疋,仝廿五元

白大皮箱三只,金十八两

净该金六百八十七两一步三朱,共洋六十五元七角

今付一百〇七申金七十两乙步。

现金一百卅二两二步 取回疋头等物

同 一百两正

实少金四百五十四两三步三朱

此将唐馆房屋一所,暂为作抵,其该款准定来午年四月底归楚,其利息将该款归楚之日,再行商量。倘到期不付,任凭将房屋变卖,决无哓舌。特立凭文,此照。

明治二巳年十二月 日立凭文 程稼堂

见 立 长臻

同 武四郎

以上程稼堂所供是实,倘到期不付,任凭将房屋变卖,尚有不敷之数,臻等不误补还。

明治二年即1869年,时当同治八年。程稼堂以棕呢、天青呢、大纺、皮箱以及唐馆内的房屋一所作为抵押,向西浜町淡路屋的岩吉借贷。

(2)谨禀者:所有淡路屋找尾壹项,曾订四月左右,但现今舍亲黄石老于三月下旬回申,变卖疋头,尚未来崎,务祈格外宽期。五月内俟舍亲到时,毋论多寡,即当缴纳。倘五月内不回,将房屋变卖,再行商议补法,决不食言,特此具单上禀。

午四月 唐商程稼堂(印)

“午”即庚午,为明治三年(1870,清同治九年)。其中提及,程稼堂被西浜町淡路屋追债,他以亲戚黄石老(程稼堂的女婿)于三月下旬返回上海变卖疋头尚未来崎为由,请求宽限。并说,倘若五月内不回,就将房屋变卖。

想来,黄石老并未回到长崎,或者说即使回到了长崎,也未能筹措到必需的款项,故而程稼堂只得将唐馆住房一所作抵。

(3)所有唐馆住房壹所,因稼该淡路屋银壹宗,将房屋作抵,现今估价五百三十两,眼下岁底,一时无主收买,现将房屋凭文交代,俟正、二月间赶紧囗主卖去。俟二月底仍无人买,愿将前价售去结算,即将房屋迁空交代。如有异言,任凭处治,不敢苦求。为此具单,上禀刑局大头目大人均[钧]鉴。

明治三年午十二月廿六日 立据 程稼堂(印)

八闽会所总理 钮春杉(印)

郑仁瑞(印)

到了明治三年十二月二十六日,程稼堂只得将房屋作抵,估价为530两。但他请求允许自己先行挂牌售卖此屋,希望能高于此一售价。但若到二月底还没有人承买,那就愿意按530两的价格卖与债主。

此处提及的八闽会所总理钮春杉,日本学者松浦章曾专门做过研究,他指出,钮春杉为苏州府长洲人,于道光年间开始,有九次前往长崎的记录。与程稼堂相似,太平天国时期,其人为躲避战乱,借搭英商卡乌伊厦号渡海到达长崎,成为长崎唐馆的在留船主。与郑仁瑞一样,他也是长崎八闽会所的总理。揆情度理,作为苏州人(确切地说是来自苏州长洲)而成为八闽会所的总理,可能是因其原籍福建。

(4)票成

一、樟楠木 壹块

长二丈二尺,厚壹尺二寸

中二尺八寸

此言定价金二拾两正,其代价收讫。

午正月十七日,复兴成票(印)

此一文书,与庆应四年《新地居留程稼堂ヨリ本籠町田中順三郎へ相掛候材木代滞一件》有关。

“午”即明治三年(1870),末盖“复兴成票”方印,根据松浦章的研究,1868年(明治元年,同治七年)以后,程稼堂成为复兴号的实际经营人,专事货物的进出口。

(6)立票程稼堂,今揭到岩吉山处本利金七百四十三两乙步三朱,按月二分五厘起息,其本利银,俟货库住房赶紧卖销,照数归结。恐后无凭,立此存照。

今将印花疋头二拾件、白玉碗一只、江户刀架一只,暂为作抵。

庆应三年卯五月初一日,立票 程稼堂

见立 荒木武四郎

以上房屋卖销,候至年余,尚未脱售,故于辰八月,将房屋叁间,限十一月为期,仍旧延宕,愿将房屋叁间,任凭收管,决不哓舌,特此。稼又具。

据庆应三年即1867年(清同治六年),当年是丁卯年,其翌年则为戊辰年。由此可见,程稼堂从岩吉山处借款,用唐馆住房一所及印花疋头等作为抵押。

(6)谨禀者:稼于卯年□月结欠西浜町淡路屋岩吉处本利金七百四十三两一步,曾将疋头等物暂为作抵,既后其疋头不能售卖,于辰八月须将货库房屋三间加抵,其时房屋柳樊圃经手变卖,约金余八百两余,不料金被柳姓侵吞,以致不能归还债主,具禀在案。现今岩吉有病,遣女人于七月初炒[吵]闹,迄今一月有余,从中央人调处,□费唇舌,因坐立不安,故□□□渎宪听,或将柳姓侵吞之项追还,最□须俟柳姓回崎质询,务求大头目大人传唤岩吉之子,嘱咐等候柳姓回崎归款,不胜急切之至!特此具单上禀。

明治二年巳八月初四日唐商程稼堂(印)

明治二年即1869年(清同治八年)。此时,程稼堂可谓屋漏偏遭连夜雨,他被债主吵闹、追索,不得不将库房屋三间变卖,却被中人侵吞,一时狼狈不堪。其后的文书,详细列举了与岩吉屋的债务往来。

(7)与岩吉来往情由

程稼堂与岩吉债务往来颇为频繁。

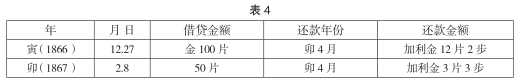

“寅”即丙寅年(1866,庆应二年,清同治五年);“卯”即丁卯年(1867)。从中可见,程稼堂多次将日常生活用品(衣物等)用以抵押贷款。此外,他还向岩吉当面借款:

这些款项,都是用来购买货物。对此,程稼堂有一个账目:

卯正月十九、二十日,收买干贝一千九百九十三斤,代价金九百七十九片四合一勺,约二月付楚。

正月廿三日,付本金五百片。

三月初三日,付本金二百〇五片。

四月初三日,付息金七片。

仝廿八日,付息金七片。

付本金廿三片。

于卯四月止,结该本利金二百五十一片。

是时,前后共欠本利金七百四十三片一步三朱。

关于岩吉,程稼堂说:“其岩吉于寅年来往起,毋论晴雨,逐日至稼处闲谈,可称十分知己。直至今六月廿四日起,岩吉有病,未曾进馆。”虽然程稼堂与岩吉的关系颇为融洽,但程稼堂的房屋却遭到中介的欺骗,最后随着岩吉的生病,双方的关系亦陷入紧张。

对于欠款,程稼堂“将疋头五十疋,暂为作抵,书票订定货库房屋售去归款。岩吉面托石崎赶紧抖主。石崎应允,得能房屋买销,付金二百片,订定辰年正月底,不误付还。有信付岩吉收去。不料于去辰正月,镇台等俱回江都,所商房屋,亦不能即商。兹于辰八月,票加货库房屋三间作抵。其时房屋石崎经手,四间卖与会所,已定见。四间卖与萨州,议价之际。约余八百片有余,稼放心将房屋三间,加入票上,订十月为限。稼屡催石崎房价余项,石崎总云:房屋卖去,已定见,毋庸急急!况余官身,不能耑办你事。无奈候至本年二月十一日,石崎来辞行,往京都。稼闻骇然,即问房屋余项。石崎云:公事在身,匆匆起身,况货库房屋租价,被租户拖欠,亦须三四个月收楚否。现今往京都,迟则三个月即回面结也。稼货库海关询问租户拖欠,逐月收入,石崎俱已取去。无奈于三月廿七日,具禀在案。候至半载,石崎尚未回崎,以至债主哓舌。稼东奔西走,各处借贷。直至五月份,借得石煤廿五万斤,岩吉一同议价,约五百余片,稼即托岩吉变卖归款。岩吉云:此事不可,将煤卖去,其金代办海参、鲍鱼等物,往上海卖销,转运数次,陆续拔轻,此乃生意流通之法。稼闻之,不胜感激。直至六月中旬,岩吉取煤样,稼向前途取样,彼云事隔一月,因不取,船主卖去矣。岩吉先托小婿黄石老调处,既后岩吉有病,岩吉之妻不要石老经手,石老无奈,转托西滨町木村屋调处,往彼数次,度费唇舌。于月初,岩吉之妻逐日炒[吵]闹,出言不逊,以至打踏之面,无奈于初四日具禀,追取石崎余款”。

这段史料,是说程稼堂将货物、房屋抵押,但却遭受欺诈,以致进退失据。

4.庆应四年《新地居留程稼堂ヨリ本籠町田中順三郎へ相掛候材木代滞一件》。这册抄本标题的意思是:居留新地的程稼堂,以住在本笼町的田中順三郎为对手,因其滞纳赊卖材木的货款而提起控告的一件事。其中包括数份汉文文书:

(1)所有顺三家,曾于己未年三月结欠银三千八百七十五两,另立票据二十枚,均二十次拔还,即于庚申年画收二百两,尚该银三千六百七十五两。数年以来屡取,分文不还,故于今戊辰年六月具禀经办所,今已蒙经管诸位公员断还楠木四块,又现金二十两,尚少之数,当面让去。今已结帐清算,将票据十九枚尽数交还,以后决无异言反悔等情。为此,立明收清据存证。

此项借款,日后倘有毋论唐人向顺三哓舌,以此凭付视,稼当理直,总归顺三无涉,此照。

庆应四年辰八月

公局在留船主程稼堂(印)

见立唐馆总管郑仁瑞(印)

庆应四年即1868年(同治七年)。己未年即1859年(安政六年,清咸丰九年)。而庚申年则为1860年(万延元年,清咸丰十年)。由此可见,程稼堂也在四处追讨旧债。不过,所讨款项颇为有限(不过3675两),后在他人的协调下,以楠木四块,外加现金20两了结。想来对方也是竭蹶困窘,故而程稼堂不得不免去了其中的部分债款。但尽管如此,后来在执行上仍然颇多曲折。

(2)所有……欠款乙宗,已于本月十三日,蒙经管公员谈妥,订十七日收货收银,不料其约定木料尺寸不符,故将步银二拾两正先行暂收。俟谈妥不定,仍将步银缴还,此照上。

辰七月十七日程稼堂具(印)。

“辰”为庆应四年(1868,清同治七年),当年六月达成的妥协,但七月收货、收银时仍出现意外。

3.昨日种种费神,尚未叩谢。今特送呈收据壹纸,祈为台阅。如有不妥之处,希为牮正掷下,再行抄写可也。此致,并候刻安。

再者,收据虽书,但至十七日眼同观料,倘非楠木不收,或朽烂不堪不收,乞恳预为致意田口先生是要,又托。

蜻洲仁兄大人如晤。

程稼堂具,七月十四日。

此一文书与上一份资料都反映出,负债人在履行债务时仍充满了诸多的变数。

总体上看,长崎程稼堂文书虽然零散且不成系统,但从中仍可反映出19世纪中后期徽州海商经营实态的一些侧面。

三、结 语

从16世纪起,不少徽州海商活跃于东南沿海一带,先后形成了几个著名的海上武装集团。1560年,“徽王”王直被明朝官军诱杀于杭州,但徽商的海外贸易并未就此消歇。从总体趋势上看,由明迄清,徽州海商存在着一个重要的转变,即从明代武装走私的私人贸易转向清朝政府特许经营的海外贸易。毋庸赘述,这是就海商的主体而言,而这种转变,与明清两代不同的海洋政策密切相关。

具体说来,及至清代,长崎贸易中的铜商,有不少都出自徽州。这是因为江浙一带的盐商(尤其是扬州盐商),主要来自徽州,而盐商巨子往往具有足够的经济实力从事东洋铜斤的采购。从财富等级及奢靡程度来看,苏州铜商曾与汉口盐商(实即扬州盐商的一个分支)骈肩称雄,并与清江浦河政官员、江苏的州县官员一样,以豪侈挥霍著称于世。

到了日本的庆应、明治之交,正值中国的同治年间,其时经历了太平天国动乱,许多徽商都遭受了重大打击,徽州海商自不例外。1860年,惊魂甫定的程稼堂写了一篇《唐国賊乱に付避難の略記》,算是“唐船风说书”的一种,向幕府报告了苏州遭遇太平天国之乱的亲身见闻。其中提及在苏州从事对日贸易的王氏十二家船主尽皆离散,十二家中的宏丰船、吉利船、吉隆船分别在乍浦、吴淞口卸货受阻,严重影响了中日贸易。可见,太平天国时期的兵燹战乱,对中日贸易造成了剧烈的冲击,加速了徽州海商之衰落与长崎唐馆的解体。

从东亚海域世界的变动来看,徽州海商之衰落,既与中国国内的兵燹战乱息息相关,又与19世纪中后期国际形势的变化关系密切。在国内,因太平天国动乱,席丰履厚的扬州盐商等富商巨贾遭受到毁灭性的打击,与之相关的海外贸易自然也受到波及。除了财力消乏之外,因太平军于咸丰十年(1860)攻占苏州、乍浦,导致对日办铜贸易完全终止,唐船不再前来长崎。这些,都促成了徽州海商的彻底衰落。

与此同时,日本长崎的国际贸易亦出现了新的格局。安政元年(1854,清咸丰四年),日本与美国缔结了《日美亲善条约》。安政五年(1858,清咸丰八年),《日美友好通商条约》及《贸易章程》(通称《江户条约》又相继在江户签订。此后,英国、荷兰、俄国、法国、葡萄牙等国,先后与日本签订了友好通商条约。安政六年(1859,清咸丰九年),日本开放横滨、函馆和长崎港与欧美诸国通商。此后,长崎会所的贸易体制受到了严重的冲击。庆应元年(1865,清同治四年),长崎的海产品贸易全面自由化。庆应二年(1866,清同治五年),长崎御用铜的贸易得以开放,中国商人失去了贸易出口的独占权,采铜贸易大为缩小。明治四年(1871,清同治十年),日清缔结友好条约。及至明治十一年(1878,清光绪四年),三江帮商人虽然有所增加,并在兴福寺内设有“和衷堂三江会所”,但先前包括徽商在内的办铜商人却已大为衰落。

前文指出,日本元禄二年(1689,清康熙二十八年),江户幕府在长崎建造了唐人屋敷(亦即唐馆)的居住区,赴日贸易的中国海商、水手被集中居住于此。据载,当唐馆极盛之时,曾有近千人滞留其中。但随着幕末开国,与日本陆续签订通商条约诸国的船只频繁到来,而中国国内则因太平天国战乱而导致的混乱局面,使得唐船再也没有前来长崎。在这种背景下,唐馆受到了空前的冷落,馆内建筑物因逐渐倒塌而减少了三分之一,唐馆内的滞留人口也大为减少。一些稍具经济实力的商人纷纷迁出唐馆,从而使得唐馆迅速沦为贫民窟。而作为富裕的商人,程稼堂也早已搬出了唐馆,将唐馆内的所有房屋作为借款的抵押,并最终售出。

程稼堂曾位居三江帮之首,显然为长崎举足轻重的海商首领。但就是这样一个人,从现存的相关文书来看,其人与海商同行、长崎会所、借贷商人之间,不断地发生各类债务纠纷,其本人则为了躲避债主的纠缠而到处东躲西藏,并多次将各类财物作为抵押。这些,显然反映了其人已徘徊于破产的边缘。

程稼堂的遭遇,折射出昔日富甲天下的徽州海商(特别是苏州铜商)之困境。而这与整个长崎的历史发展进程,亦有着密切的关系。其时,随着长崎贸易的衰落,一些中国商人开始从长崎迁往大阪、神户一带。以其中的徽州海商、水手为例,亦反映出此种重要的趋势。因此,程稼堂的盛衰递嬗,可算是煊赫一时的徽州海商之最后一曲挽歌。

(本文刊于《学术月刊》2017年第3期,第162—178页。注释从略。)