道法與宗法:明代正一道張天師家族的演變

南昌大學人文學院歷史學系 曾龍生

提要:明代正一道張天師家族的演變,受到了道法與宗法的雙重影響。宋元時期,張天師家族主要通過祖師譜系(道法)來進行家族建構。明洪武年間,四十三代天師張宇初試圖把宗法制度引入天師家族,以實現敬宗收族的宗族建構。由他主持初修的天師家族族譜,把祖師譜系擴展為祖先譜系,建立了包容族內不同房派的譜系結構。然而,張宇初的宗族建構實踐難以為繼。明正統至成化年間,張天師家族內部相繼發生了兩次天師位爭奪事件,促使天師繼承制度從兄終弟及制轉變為嫡長子繼承制。這引發了張天師家族內部的分裂,致使其從正統至嘉靖年間都未能聯合進行家族建構。至隆慶年間,由於皇權庇護的喪失,張天師在文官集團的彈劾下,從正一真人(正二品)降職為上清宮提點(正六品)。為了防止年幼的天師受到族人的欺凌,天師的母親才迅即主持重修族譜,以期重新修復家族內部的關係。但由於族譜編修間隔期過長,在兩次天師位爭奪中失敗的家族成員又在此期間被迫大量外遷,致使張天師家族已難以建構出完整的祖先譜系。明代張天師家族的演變表明,我們對於道士家族和世襲特權家族的研究,必須重點考慮道法或宗法對該家族發展的影響,由此才能揭示出道士家族和世襲特權家族演變的脈絡和機制,也由此才能打通家族史和道教史、政治史的研究。

關鍵詞:張天師家族;道法;宗法;天師繼承制度;正一道

一、前言

道法與宗法是傳統中國社會兩套最為基本的組織法則,它們對明代的正一道張天師家族(以下簡稱「天師家族」)產生了深遠的影響。所謂「道法」,本意是指道教法術,可以引申為道教傳承和管理之法。它既包括天師繼承制度、祖師崇拜制度、授籙制度等教規教法,又包括與道派發展密切相關的政治制度、宗教政策和文化意識形態。所謂「宗法」,本意是指宗祧繼承法,可以引申為宗族組織法。明代正一道張天師家族的發展,受到了道法和宗法的雙重影響。又天師同時具備朝廷世襲官員(正二品)和道教首領雙重身分,天師家族既可以因天師的朝廷世襲官員身分而被視為世襲特權家族,也可以因天師的道教首領身分而被視為道士家族。因此,通過考察道法和宗法對張天師家族發展的影響,既有助於揭示宗法對世襲特權家族發展的影響,又有助於揭示道法對道士家族發展的影響,從而釐清世襲特權家族和道士家族的演變脈絡和機制。

近來有關世襲特權家族的研究,成果眾多。早在二十世紀六○年代,王毓銓、楊向奎等學者在探討明清時期的貴族地主經濟時,便已對山東衍聖公孔氏家族、雲南黔國公沐氏家族等世襲爵位家族展開了初步研究。隨著八、九○年代以來傳統中國家族史研究的興起,袁兆春、李建軍、卜永堅、成臻銘等學者開始深入探討世襲爵位、武官、土司家族的形成與演變,由此產生了眾多的研究成果。綜觀這些成果可知,雖然它們對世襲特權家族進行了深入的研究,但它們或囿於問題意識,或囿於史料,未能很好地揭示出世襲特權家族的宗法制特徵,探討宗法對世襲特權家族發展的影響。世襲特權家族之所以會呈現出宗法制特徵,是因為明代朝廷規定,世襲爵位、官位一律採取嫡長子繼承制。一旦採取嫡長子繼承制,爵位或官位的繼承者便成為家族中的宗子,繼位者所屬房派便成為大宗,其餘支派成為小宗。世襲爵位/武官/土司家族所實踐的宗法,便是以嫡長子繼承為基本特徵的貴族宗法。該貴族宗法必然會對世襲特權家族的演變產生影響。這主要表現在以下幾個方面:一是在貴族宗法中,唯有大宗可以祭祀四代以上祖先,維持百世不祧的祖先祭祀格局;小宗的祖先祭祀則需「五世則遷」。因此,在世襲特權家族中,只有大宗的譜系會得到連續不斷地接續,小宗的譜系則不時發生斷裂。二是為了壟斷世襲特權,宗子(嫡長子)天然存在排斥其他「諸子」的傾向,大宗也將排斥小宗,嫡系將排斥旁系。一些小宗和旁系成員即由此被排擠出家族,甚至被排擠出該家族生存的區域。這導致世襲特權家族的規模難以擴大。三是在世襲特權家族中,由於嫡系和嫡長子壟斷了世襲特權,容易引發其他「諸子」與旁系成員的不滿,他們將利用一切有利因素爭襲。一旦出現爭襲,必將導致家族成員關係緊張,進而引發家族建構的危機,致使家族組織難以持續穩定地發展。因此,我們對於世襲特權家族的研究,應重點考慮宗法對該家族發展的影響,由此才能揭示世襲特權家族演變的脈絡和機制。

與目前世襲特權家族研究所存在的缺陷相似,道士家族的研究也還未能很好地揭示道法對道士家族發展的影響。自二十世紀八○年代以來,勞格文(John Lagerwey)、丁煌、李豐楙等道教史學者相繼在臺灣、浙江、福建、上海地區發現了一些道士家族。它們大多形成於清代,道士在家族中的傳承少則四、五代,多則十、十一代;每代入道者少則一、二人,多則七、八人。這些道士家族的發現,為我們考察道法對道士家族發展的影響提供了一個很好的切入點。遺憾的是,勞格文、丁煌等道教史學者都僅僅關注道法,試圖在族譜記載的子孫傳承譜系和請神簿記載的道士傳承譜系之間建立關聯,重構地方道壇道士的傳承系譜;而未能進一步探討道法對道士家族發展的影響。事實上,道法必然會對道士家族的發展產生影響。這主要存在兩個原因:一是道士家族的敬宗收族實踐,基本上是由家族內部既具備讀寫能力又能做各種祖先崇拜儀式的道士主持的;他們在進行家族傳承時,必然借鑒道法,以便同時處理道壇祖師與家族祖先的問題。二是道士家族中道教法術等的傳承,必將引發家族內部的緊張關係,甚至引發家族建構的危機。因此,我們對於道士家族的研究,必須重點考慮道法對該家族發展的影響,由此才能揭示出道士家族演變的脈絡和機制。有鑒於此,本文以明代正一道張天師家族為例,以現存清光緒年間六十一代天師張仁晸(1840-1902)主持重修的《留侯天師世家宗譜》(以下簡稱《天師宗譜》),以及明萬曆年間五十代天師張國祥(?-1611)編修的《漢天師世家》(以下簡稱《天師世家》)、《皇明恩命世錄》等為主要資料,在打通家族史和政治史、道教史的基礎上,考察道法與宗法對明代張天師家族發展的影響,從而揭示道士家族與世襲特權家族演變的脈絡和機制。

二、從祖師譜系到祖先譜系

正一道張天師家族(龍虎山一系)興起於唐末五代時期,歷宋元兩朝發展為天師道/正一道傳承的核心家族。宋元時期,天師家族主要通過天師家廟來進行家族建構。明洪武年間,天師家族又通過編撰《天師世家》、《天師宗譜》來進行家族建構。無論是宋元時期的天師家廟,還是明洪武年間的《天師世家》,它們供祀或記載的都是一套天師譜系。而天師譜系在本質上是一套祖師譜系。至《天師宗譜》才把這套祖師譜系拓展成一套祖先譜系。這才使得天師家族同時具備了道法(祖師譜系)與宗法(祖先譜系)兩種傳統。

宋元時期,天師家族用來進行家族建構的「天師家廟」,是由「天師廟」演變而來的。從陳喬<南唐新建信州龍虎山張天師廟碑>可知,天師廟興建於南唐保大八年(950),專祀漢天師張道陵。北宋崇寧四年(1105),三十代天師張繼先(1092-1127)重建「天師廟」,敕額「演法觀」。南宋咸淳七年(1271),三十六代天師張宗演(?-1291)重建演法觀。周方在<重建天師家廟演法觀記>中說道:演法觀的修建是為了「報本返始」,祭祀張天師家族祖先。可見,南宋時期的演法觀已然成為「天師家廟」。元皇慶二年(1313)元明善編修的《龍虎山志》說道:

天師家廟者,四代天師作於信州之龍虎山,祀其祖天師,其子孫世祔世祀,今三十七代。

其中所謂「子孫」,其實僅限於歷代天師。因其所謂「三十七代」,實指天師的代數,而非天師家族子孫的代數。當時最新祔祀天師家廟的是三十七代天師張與棣(?-1294),若按家族代數來算,他其實是張道陵的三十五代裔孫。天師譜系的代數之所以會大於家族祖先譜系的代數,是因為北宋末年三十一代天師張時修繼承了侄子張繼先的天師位,元代則有幾位天師繼承了兄弟的天師位(詳後)。因此,宋元時期天師家廟演法觀的供祀對象,其實僅僅限於歷代天師。這與龍虎山上清宮天師殿供祀的對象頗為相似。

龍虎山上清宮始名真懿觀。北宋元祐元年(1086),二十八代天師張敦復重建真懿觀,改額「上清觀」。賈善翔在<上清觀重建天師殿記>中說道:天師殿「舊塑系嗣師、王趙二真人暨靈官等環侍」祖天師張道陵。此天師殿也即後來的真風殿。政和三年(1113),敕改上清觀為上清正一宮。至南宋端平二年(1235)王與權撰寫<上清正一宮碑>時,上清宮已建有六殿,其一為真風殿。元明善《龍虎山志》指出真風殿祀祖天師張道陵、嗣師張衡、系師張魯,真風殿後的法堂祀留文成侯(張良)及歷代天師。可見,宋元時期的上清宮天師殿/真風殿和天師家廟演法觀,都供祀著歷代天師。但它們的性質不同。元代曾子良<真風殿記>和明初蘇伯衡<重修上清宮碑文>均指出,上清宮真風殿是天師道的「祖師之祠」。而從前述南宋周方<重建天師家廟演法觀記>來看,演法觀是天師家族的「祖先之祠」。

為何上清宮真風殿和天師家廟演法觀性質不同,卻供奉著一套相同的天師譜系?這其實與天師家族由天師主持建構有關。天師在進行家族建構時,既面臨如何解決自己所繼任天師位的正統性問題,也必然面對如何處理祖師與祖先的關係問題。其中最便捷的辦法,便是建構一套既是祖師又是祖先的家族譜系。而在天師家族中,唯有天師同時具備祖師與祖先雙重身分。因此,天師譜系便成為天師家族建構的最好選擇。但天師譜系看似兼具祖師譜系與祖先譜系兩種性質,實質上卻是一套祖師譜系。因為它既未涉及歷代天師的妻子,也未涉及歷代天師的兄弟(繼承天師位的兄弟除外),更未涉及天師家族的其他支派成員。假如利用天師譜系來進行家族建構,實質上就是在利用祖師譜系(道法)來進行家族建構。這樣建構出來的家族,其實是一個只有天師直系而沒有旁系的家族。

入明以後,天師又試圖以《天師世家》來進行家族建構。與天師家廟相似,《天師世家》也只記載了一套天師(祖師)譜系。明洪武九年(1376),第四十二代天師張正常(1335-1377)初修《天師世家》,並命龍虎山上清宮道士傅同虛徵序於翰林侍講學士宋濂(1310-1381)。《天師世家》以歷代張天師的傳記為主,並未述及張天師家族的其他支派、成員,可謂第一代天師張道陵至四十一代天師張正言傳記的合集。張正常初修《天師世家》後,並未付梓。洪武二十三年(1390),四十三代天師張宇初續修《天師世家》,增補了張正常的傳記,在「刪校增次」並徵序於翰林院編修蘇伯衡(?-約1390)後刊刻。可見,無論是宋元時期的天師家廟,還是明洪武年間的《天師世家》,它們都試圖以天師(祖師)譜系來進行家族建構,建構一個只有天師一系而無其他支派成員的家族。

洪武二十三年,當四十三代天師張宇初續修《天師世家》,繼續以祖師譜系(道法)來進行家族建構時,又首次編修了《天師宗譜》,試圖由此引入宗法,以祖先譜系來進行家族建構。張宇初為此次所修族譜撰寫了一篇後序,這篇後序既以<後敘>為題,保存在現存光緒《天師宗譜》中;又以<張氏宗系後序>為題,保存在張宇初《峴泉集》中。這篇序文首先論述了「譜牒」撰修的歷史及其對於「尊祖敬宗」的重大意義,其次追溯了張氏得姓之始和龍虎山張天師一系的由來,再次回顧了漢天師後裔的居處遷徙,最後說明了張宇初此次「作譜」的原因和意義。

從這篇後序可知,張宇初此次所修之「譜」,已不再僅僅是歷代天師的記載,而是天師一族成員的記載。這裡有四點為證:一是序中不斷闡述「譜牒」與「尊祖敬宗」、不使「族」滅的關係。二是序中強調龍虎山漢天師子孫不但有「繼爵虛玄之宗」的天師,而且有「重珪疊組、蟬聯而不替」的天師族人。只因「文獻」不足徵,才使後者「未能大白於世」。三是提及此次「作譜」的主要原因是,龍虎山漢天師「宗裔」「視昔則十不一二」,張宇初恐漢天師子孫「墜絕」,才訴諸譜牒。四是序中述及的譜系,已非祖師譜系,而是祖先譜系:「自漢天師十世而下,丘隴之完,系序之存,凡居龍虎山者三十八世,計(留)侯(張良)之上遠不可知者,通為五十餘世矣。」其中「漢天師」指第一代天師張道陵,他被認為是龍虎山張天師家族的始遷祖。「十世」是張道陵在龍虎山張天師家族遠祖祖先譜系中的代數。「三十八世」是張宇初在龍虎山張天師家族始遷祖以下祖先譜系中的代數。「五十餘世」是龍虎山張天師家族始遷祖以來的祖先譜系代數與始遷祖以前的遠祖祖先譜系代數的總和。可見,張宇初所修《天師宗譜》已與《天師世家》迥異:後者以一套祖師譜系(道法)來進行家族建構,前者則以一套祖先譜系(宗法)來進行家族建構;後者建構的家族是一個以天師一系為主、沒有支派的家族,前者建構的家族則是一個包括天師一系和其他支派的家族。

簡而言之,四十三代天師張宇初首次編修的《天師宗譜》,已經把祖師譜系擴展為祖先譜系,建立了包容族內不同房派的譜系結構,以圖實現敬宗收族的宗族建構。這無異於把宗法制度引入了天師家族,使天師家族開始同時具備道法與宗法兩種傳統。然而,由於明正統至成化年間發生的兩次天師位爭奪事件以及由此導致的天師繼承制度的轉變,致使張宇初的宗族建構實踐難以為繼。從正統至嘉靖年間,天師家族內部一直處於一種分裂狀態,天師家族只能以道法(天師家廟/祖師譜系)而非宗法(《天師宗譜》/祖先譜系)來進行家族建構。

三、天師繼承制度的轉變

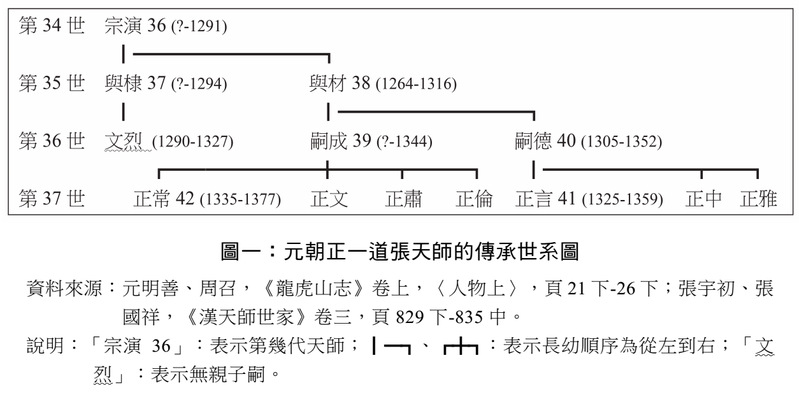

明初的正一道張天師繼承制度,直接承自元朝而來。在討論明朝的天師繼承制度及其轉變以前,有必要先明瞭元朝的天師繼承制度。以下是元朝三十六代至四十二代天師的傳承世系圖:

據圖可知,元朝首位天師張宗演(?-1291)過世之後,天師繼承開始採用兄終弟及制。所謂兄終弟及制,是指天師位首先以兄終弟及的傳承方式在親兄弟輩中從長兄傳至幼弟,然後以叔死侄繼的傳承方式從幼弟傳至長兄之長子,或者以父死子繼的傳承方式從幼弟傳至幼弟之長子,再由幼弟之長子以堂兄弟相傳的方式傳給長兄之長子,最後在長兄諸子中開啟下一輪的兄終弟及。可見,兄終弟及制這一繼承制度包括兄終弟及、叔死侄繼、父死子繼等多種繼承方式,以確保天師位最終回歸長兄一支。從圖一元朝的天師傳承世系可知,三十七代至三十九代天師之間的傳承,是其中一種不太完整的兄終弟及制的實踐過程。三十七代天師張與棣(?-1294)把天師位傳給其弟張與材(1264-1316),隨後張與材把天師位傳給其長子張嗣成(?-1344)。張嗣成逝世之前,本應把天師位傳給其堂兄弟張文烈(1290-1327)。但很可能是因為張文烈已於十八年前去世,且未留下親子嗣,故張嗣成把天師位傳給其弟張嗣德(1305-1352)。天師位由此未能回歸長兄張與棣一支。三十九代至四十二代天師之間的傳承,則是一種完整的兄終弟及制的實踐過程。三十七代天師張嗣成把天師位傳給其弟張嗣德,張嗣德沒有把天師位直接傳給長兄張嗣成的長子張正常(1335-1377),而是先把天師位傳給其長子張正言(1325-1359),然後再由張正言以堂兄弟相傳的方式,把天師位傳給張正常。天師位最終回歸長兄張嗣成一支。

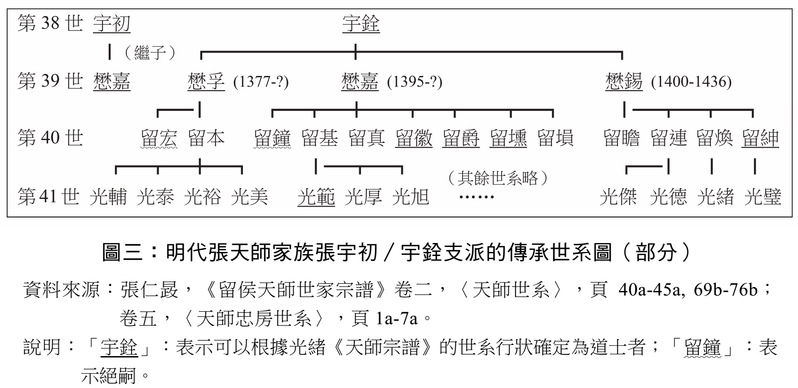

入明以後,元朝張天師繼承盛行的兄終弟及制依然留有餘緒。從圖二可知,明代第二任天師、四十三代天師張宇初(1361-1410)在傳位給他的弟弟張宇清(1364-1427)之後,張宇清又傳位給他的繼子,也即其弟張宇埕的次子張懋丞(1387-1444)。張懋丞過世後,四十三代天師張宇初的繼子,也即其三弟張宇銓的次子張懋嘉(1395-?)試圖根據兄終弟及制中的堂兄弟相傳方式來繼承天師位,從而使天師位回歸長兄(張宇初)一支。但存有私心、欲遂「私情」的四十五代天師張懋丞,卻公然違背元代形成的道法——兄終弟及制,試圖採取父死子繼的繼承方式,在嫡長子張留綱(1415-1434)過世後直接把天師位傳給嫡長孫張元吉(1435-1475),使天師位在自己一支的子孫中傳承。這遭到了長兄一支張懋嘉的強烈反對,他們由此展開了一場激烈的天師位爭奪。這場爭奪由於皇權的介入,最終導致天師繼承制度從兄終弟及制轉變為嫡長子繼承制。

據《明英宗實錄》「正統十年(1445)四月癸亥」條記載,四十三代天師張宇初的繼子張懋嘉與侄孫張元吉爭奪四十六代天師位,張懋嘉不但強行入住天師府和接收天師府財物,而且理直氣壯地給朝廷上疏,阻止張元吉上京「襲封」。張懋丞之妻隨即攜嫡孫張元吉偷偷潛入京城。張懋嘉發覺後,有恃無恐,也隨即進京,「相與競於真武廟」,結果驚動了道錄司官員。張懋嘉隨後被法司逮捕。明英宗知曉此事後,非常惱怒,下命杖責張懋嘉,並發配其至京城朝天宮灑掃祖天師廟。隨後,明英宗召見張元吉,正式頒詔敕封其為「正一嗣教沖虛守素紹祖崇法真人」,並命其掌管天下道教事。至於敕封張元吉的理由,明英宗在詔書中稱:「爾乃故真人張懋丞嫡長孫,今命繼襲祖職。」即謂張元吉乃是上代天師的嫡長孫,具有繼位的優先權。可見,明英宗並不瞭解正一道的道法,而直接根據宗法的嫡長子繼承制度來判定誰更具有資格繼位。

正統年間的這場天師位爭奪,反映了道法與宗法,也即兄終弟及制和嫡長子繼承制的衝突。按照兄終弟及制,四十五代天師張懋丞就該實行堂兄弟相傳的方式,把天師位傳給張懋嘉,以使天師位回歸長兄一支;而不該採取父死子繼的方式,在嫡長子過世後把天師位傳給嫡長孫張元吉。簡而言之,在兄終弟及制中,張懋嘉比張元吉更具有資格繼承天師位。張懋嘉才會在此次天師位爭奪的過程中,顯得理直氣壯,有恃無恐。不料皇權介入,依據宗法的嫡長子繼承制判定上代天師的嫡長孫張元吉更具有資格繼位。張懋嘉才在此次天師位爭奪事件中敗北。可見,張懋嘉和張元吉對天師位的爭奪,實質上反映了兩種繼承制度之間的衝突,即作為正一道道法的兄終弟及制與作為宗法的嫡長子繼承制的衝突。宗法之所以能夠最終取得勝利,是因為皇權高於教權,道法也因此不得不屈服於宗法。但長兄張宇初一支對此極為不甘,始終未曾心服。因此,在張懋嘉爭奪四十六代天師位之後,其嫡長孫張光範又爭奪四十七代天師位。

成化八年(1472),張懋嘉的嫡長孫張光範(1454-?),再次與四十六代天師張元吉的嫡子張玄慶(又名元慶)爭奪四十七代天師位,試圖再次依據兄終弟及制中堂兄弟/從兄弟相傳的方式來繼承天師位,使天師位回歸長兄張宇初一支。明憲宗對此並未當機立斷,而是「下有司勘議」。最後「以玄慶倫序居長」,仍舊按照宗法原則,准張玄慶「承襲」。這最終導致明代天師繼承制度從兄終弟及制轉變為嫡長子繼承制。從「明代正一道張天師的傳承世系圖」(圖二)可知,自正統、成化年間張元吉、張玄慶相繼繼位後,後代天師均依據嫡長子繼承制繼位。

四、天師家族內部的分裂

明正統、成化年間天師繼承制度的轉變,使天師家族付出了沉重的代價。它導致天師家族內部發生分裂,致使其家族建構出現嚴重的危機。從正統朝到嘉靖朝,天師家族各房派均未能聯合起來舉行任何形式的家族建構活動。其中主要原因在於,皇權對道法的強制性介入,導致天師繼承突然出現了兩套制度:嫡長子繼承制和兄終弟及制。這兩套制度互相衝突,導致天師位爭奪者可以各執其據。雖然因為皇權凌駕於教權之上,使得道法暫時屈服於宗法;但天師位爭奪失敗的一方——張宇初/宇銓支派對此極為不甘。因皇權的強制性介入而繼位的四十六代天師張元吉、四十七代天師張玄慶(屬於張宇清支派),也由此得不到張宇初/宇銓支派等族人的支持;不但得不到他們的支持,反而常常受其欺侮。長大後的張元吉、張玄慶才對欺辱他們的族人實行報復,致使天師與張宇初/宇銓支派等族人的關係異常緊張。

正統十二年(1447),明英宗頒佈了<禁約族屬人等欺害敕>。根據這則敕書可知,從正統十年張元吉繼承四十六代天師位(當時張元吉年僅十一歲),到正統十二年明英宗頒給該敕書的兩年時間裡,張元吉已遭到族人的數次「欺害」。明英宗對於「已犯者,悉治以法」,並命「該衙門移文巡按三司等官,敢有仍前玩法欺害者,悉治以罪」。與此同時,明英宗重加利用洪武年間創立的贊教制度,「令道士高縉雲、周應瑜為贊教,官彥矩、席克中為掌書,專一輔助張元吉」,以防張元吉再次受到族人的欺害。其次,明英宗賦予張元吉祖母「溫靜柔順玄君」董氏對天師的護持權,命其「凡一應在家之事,宜早晚訓誨爾孫,令勉學修行,加意保佑,用臻成立,庶為爾宗嗣之福;但在外合行之事,令與高縉雲等商確而行,務在至當,庶圖長遠。」如果天師族屬人等,仍舊「分外生事,謀害爾家」,許其令贊教、掌書向御史三司等官告發,並上奏皇帝,依法治罪;如果贊教、掌書「恃此欺淩」張元吉,也可具實向御史三司等官告發治罪。最後,明英宗希望張元吉祖母「嚴以治家,恩以睦族,戒飭家人,毋侵害彼眾」,俾使天師與天師族人和諧相處。明英宗希望天師與天師族人和諧相處的願望,並未實現。天順元年(1457),明英宗給天師張元吉頒佈<禁諸人私出符籙敕>,在嚴禁「假借張真人名色,私出符籙,惑民取財」的同時,重申「俾爾親族人等,並本山宮觀道士,務要各循禮法,崇重敬信,不許欺侮侵淩生事」。成化二年(1466),明憲宗再次頒佈<申禁假造符籙敕>,俾使張元吉「親族人等」「各遵禮法,崇重玄教,不許越分侵犯」。這表明正統十二年明英宗頒佈敕書以來,天師張元吉仍然受到族屬人等的欺凌。

當然,這兩則敕書也表明,隨著張元吉不斷地長大,他開始對曾經欺凌他的「親族人等」施行報復,報復手段之一即是請求皇帝頒給敕書,禁止其「私出符籙」,截斷其重要財源。眾所周知,正一道道士的收入,主要來源於驅邪打醮、售賣符籙等項。其中售賣符籙之利尤為豐厚。明朝甫一建立,張天師便開始爭取符籙專賣權,以壟斷這一利源。洪武元年(1368),四十二代天師張正常入覲,「乞如故事優免及專出符籙之事」與「蠲通戸(天師府)及大上清宮各色徭役」,明太祖一概允准。洪武二十四年(1391),四十三代天師張宇初再次請求明太祖頒佈<禁私出符籙旨>,禁止江西、浙江、福建等處「假借張真人名色私出符籙,惑民取財」,違者「斬首示眾,家遷化外」。永樂六年(1408),張宇初天師又請求明成祖頒佈聖旨,強調「符籙一節,止許張真人門下出給」。隨著張天師符籙專賣權的獲得,其他人所出符籙,便被定性為「私出符籙」的違法行為。張宇初天師在世時,張宇初/宇銓支派成員可以享受到天師符籙專賣權的利益。但隨著張宇初天師過世、張宇清及其繼子張懋丞相繼繼承天師位後,張宇初/宇銓支派便被逐漸排除出此利益群體。至張宇初繼子張懋嘉和張懋丞嫡長孫張元吉爭奪天師位失敗後,張宇初/宇銓支派將徹底喪失符籙專賣權。這是因為,無論是採取兄終弟及制(主要在親兄弟或堂兄弟及其子嗣中傳承),還是嫡長子繼承制,天師位都將在張宇清支派(主要是張元吉親兄弟或其子嗣)中傳承,再也難以回到張宇初/宇銓支派。這對所出道士較多的張宇初/宇銓支派來說,損失極大。

從光緒《天師宗譜》所載世系行狀等資料來看,張宇初/宇銓支派的入道成員至少有9位。這其中包括張宇銓及其長子張懋孚(1377-?)、次子張懋嘉(過繼張宇初)、幼子張懋錫(1400-1436),以及張懋嘉的第四子張留徽(1428-1478)、第五子張留爵(1430-1482)、第六子張留壎(1436-?)、嫡長孫張光範和張懋錫的幼子張留紳。(參見圖三)一旦喪失符籙專賣權,張宇初/宇銓支派的利益將受到極大的損害。在天師位爭奪中取勝的張元吉,顯然對此十分瞭解。為了對張宇初/宇銓支派施加報復,他才兩度向皇帝請求頒佈敕書,禁止其「私出符籙」。與此同時,張元吉也利用其作為正一道首領、掌管天下道教者的身分,剝奪了張宇初/宇銓支派的入道權。自從與張元吉同代且與其子嗣張玄慶爭奪天師位的張光範入道後,張宇初/宇銓支派再也沒有出過道士。

張元吉在剝奪張宇初/宇銓支派的入道權,並把他們排除出符籙專賣權的利益群體後,又試圖對他們進行人身報復,由此引發了成化五年(1469)的張元吉殺人事件。據《明憲宗實錄》記載,成化五年前後,張元吉犯下數條罪責,不僅「僭用器物,擅易制書,以威其鄉族」,而且「強奪良家子女,詐取平人財物」,更有甚者,「有小忿,輙指以為偽造符籙,箠之至死」。若不死,則繫之「私獄」,「或縊殺之,或囊沙壅面壓死之,或縛而投諸深淵」。前後凡殺四十餘人,至有一家三人者。無人不對之懼怕,「莫敢控訴」。當地縣學生蔡讓不勝憤恨,向巡按御史趙敔條陳「元吉過惡」。巡按御史也不敢過問。自是張元吉愈加肆無忌憚。天師族人張留煥「自度必死其手」,上京告御狀。這才使張元吉殺人事件大白於天下。明憲宗下詔押解張元吉進京,下刑部獄,「法司擬罪淩遲,命監候處決」。綜觀張元吉殺人事件,被殺者竟然多至四十餘人,實足駭人聽聞。至於這四十餘人的身分,已難得知。但從上京告御狀的張留煥來看,其中大部分當是天師家族張宇初/宇銓支派的成員。張留煥即張懋嘉之弟張懋錫的兒子,而張懋嘉(過繼張宇初)和張懋錫分別是張宇銓的次子和幼子。張留煥「自度必死其手」,表明張元吉所殺四十餘人中,當多張宇初/宇銓支派子孫。這可以從光緒《天師宗譜》所載張宇初/宇銓支派子孫的傳承得知。其具體情況如下表:

從上表可知,張宇初/宇銓支派張懋孚、張懋嘉與張懋錫三兄弟子孫繁盛,他們共生下13位子嗣(第四十世),子輩又育有24位孫子(第四十一世),孫輩又傳下37位曾孫(第四十二世)。此後子嗣數量逐漸減少,至第四十六世(相當於明末清初)時只傳下10位子嗣。張宇初/宇銓支派子嗣數量的減少,與張懋嘉、張懋錫派下世系相繼在第四十四、四十五世斷裂有關。張懋嘉派下子孫曾是張宇初/宇銓支派子孫中最為繁盛者,從第四十到四十三世,張懋嘉派下子孫分別為7人、16人、25人、15人,分別佔張宇初/宇銓支派子孫總數的53.8%、66.7%、67.6%、60.0%。但至第四十四世,張懋嘉派下子嗣全都不知所往。隨後至第四十五世,張懋錫派下的子孫,也已情況不明。此時張宇初/宇銓支派只傳下張懋孚一支。而在張懋嘉與張懋錫派下子孫絕嗣之前,兩兄弟派下的子孫就已有多人子嗣及其去向不明。從第四十到四十三世,張懋嘉派下共63人,其中子嗣明確者只有27人,子嗣不明確者多達36人,佔總人數的57.1%;尤其是在第四十三世,張懋嘉派下15人,無一子嗣明確者。這才導致張懋嘉派下世系斷裂。而從第四十到四十四世,張懋錫派下子孫共20人,子嗣明確者11人,子嗣不明確者也多達9人,佔總人數的45.0%。與次弟張懋嘉、幼弟張懋錫相比,從第四十到四十六世,長兄張懋孚派下子嗣不明確者(22人)所佔比例稍低,僅為37.3%。但假如只計算第四十四至四十五世,張懋孚派下子嗣不明者卻高達64.5%。因此,至第四十七世,張懋孚孫輩光輔、光泰、光裕、光美四兄弟(第四十一世)中,只傳下張光美一支子孫。張宇初/宇銓支派之所以存在大量的子嗣不明之人,當是因為他們來不及留下子嗣便遭張元吉殺害,或者為了避免張元吉的迫害而遷徙他方,其後代已不為天師家族修譜者所知。

當然,張宇初/宇銓支派子嗣不明者的大量出現,還與張元吉之子張玄慶(1463-1509)有關。成化五年張元吉殺人事發時,張玄慶年僅六歲。明憲宗當時下詔天師位另擇「族人」以授。成化七年(1471)十一月,明憲宗問起天師承襲之事。刑部尚書陸瑜上奏:「蔭封真人為祖宗舊制,仍擇其族人以授,已如旨奉行矣。今歷二年,未見奏報。」天師位至此已空缺兩年多。成化八年三月,張懋嘉的長孫張光範與張玄慶「爭襲」。皇帝下有司勘議,「以玄慶倫序居長」,最終把天師位判給張玄慶。歷時三年,張玄慶才繼承了天師位。在這三年期間,年幼的張玄慶必定受到了張宇初/宇銓支派的報復和欺凌。張元吉對張宇初/宇銓支派子孫等族人的濫殺,使後者早已對前者恨之入骨。隨著張元吉的失勢,張宇初/宇銓支派絕對不會輕易放過這一報仇的好時機,從而對其年幼的子嗣張玄慶下手。幸運的是,寧府廬陵郡主之子田景隆適時將張玄慶迎至南昌撫養,使其得以保全性命。經歷這麼多苦難、在皇權支持下繼承天師位的張玄慶,必定也將反過來對張宇初/宇銓支派實施報復。雖然有其父張元吉的前車之鑒,張玄慶並不敢公然殺害他們;但憑藉皇帝的恩寵,他至少也可以迫使他們在龍虎山生存惟艱,遷徙四方。因此,張光範所屬張宇初/宇銓派下的子侄輩,尤其是第四十二、四十三世的子孫,才大量遷徙他處。總之,無論是張宇銓次子懋嘉、幼子懋錫派下世系相繼斷裂,長子懋孚派下只傳下張光美一支子孫,還是張宇初/宇銓支派子孫喪失符籙專賣權和入道權,都是兩次天師位爭奪事件的產物,也是皇權介入天師繼承制度,強制性地以嫡長子繼承制取代兄終弟及制的產物。

五、天師與文官集團關係的惡化及其應對

正統以後天師繼承制度的轉變,以及由此導致的成化五年(1469)張元吉殺人事件,不僅導致天師家族的房派關係決裂,使他們無法在正統至嘉靖年間聯合進行家族建構;而且也導致天師與文官集團的關係決裂,從而埋下了天師家族重修舊好,最終聯合進行家族建構的種子。本節將先探討張元吉殺人事發前後天師與文官集團關係的轉變,以及張天師及其庇護者——成化至嘉靖朝皇帝——的應對策略;下節再繼續討論此「轉變」如何導致天師在隆慶年間的失勢和天師家族族譜的重修。

成化五年張元吉殺人事發前後,張天師與文官集團的關係發生了重大的轉變。張元吉殺人事發之前,張天師與文官集團的關係頗為密切。這可以從以下幾件事中窺其一斑。明洪武九年(1376),翰林侍講學士宋濂為四十二代天師張正常編修的《天師世家》作序。洪武十年,宋濂又為過世的張正常撰寫墓誌銘。在此之前,五十四世衍聖公孔克堅(1316-1370)把孫女許配給四十三代天師張宇初,御史中丞劉基(1311-1375)則把親弟之女許配給張宇初之弟張宇埕。洪武二十三年(1390),翰林院編修蘇伯衡為四十三代天師張宇初編修的《天師世家》作序。永樂五年(1407)前後,宋濂的弟子、國子博士王紳(1360-1400)又為張宇初撰寫的《峴泉集》作序。當張宇初之妻孔氏過世時,文淵閣大學士胡廣(1368-1418)為她撰寫了墓誌銘。宣德至景泰朝(1426-1456),四十四代天師張宇清和四十六代天師張元吉相繼請給「正一大真人」封號和道童度牒,均是由禮部尚書胡濙(1375-1463,自宣德元年至天順元年[1426-1457]擔任禮部尚書)代為奏請。可見,明成化以前天師與文官集團的關係非常密切。

成化五年張元吉殺人事發後,天師與文官集團的關係急劇惡化。為了明瞭文官集團對此次事件的強烈反應,我們有必要再討論這一事件。成化五年(1469)四月,張元吉殺人事發,刑部尚書陸瑜(1409-1489)等上呈了一封奏疏,對張天師大加撻伐。該奏疏梳理了張天師封號和品級的來歷,認為張天師「自前代間有官封,然亦不常。至宋以來,加以真靜先生等號,而猶未有品級。胡元入主中國,始有封爵,令視三[二]品。我朝革去天師之號,止稱真人,延至於今。」觀其先世,既「無功於國」,也「無補於世」。且張天師「子孫不肖,徃徃爭襲,致成讎隙」,這才引發了張元吉殺人事件。在「爭襲」中上位的張元吉,與爭奪者張懋嘉等族人產生「讎隙」,進而殘害族人。奏疏接著指出,張元吉所犯之罪如此之重,律當凌遲處死,其妻子兒女當遭到流放,同黨也該被斬絞,更應「絕其蔭封,以扶植正教」,仍然「籍其族而徭役之」,禁止「印行符籙,以誣惑斯世」,同時「毀其府第,革其所設管勾都目」。這封奏疏所提議的懲罰措施,極其嚴厲。若是被朝廷實施——正如《明憲宗實錄》的編修者所言,「非但正元吉之罪,實有以杜後來惑世起亂之端」。可惜該奏疏呈上後,明憲宗一概不允。不但下令張元吉「監候處決」,其妻革去封號後,與其子俱「免流」;而且在詔令中指出天師位世襲乃「祖宗舊制」,仍「擇其族人以授」。詔令一出,刑科都給事中毛弘等執奏道:「元吉於十惡之內,干犯四五,加之殺人數多,貪淫無比,使監候日久,萬一死於獄中,全其首領,恐無以泄神人之憤。乞即押赴市曹誅之。」明憲宗不為所動。張元吉由此關押在刑部大牢,等待處決。

文官們以為這是妥協的終點,卻不料明憲宗一再寬宥張元吉,最後竟讓張元吉老死家鄉。成化六年(1470)十月,在張元吉被關押一年半後,刑部準備對他正式行刑。明憲宗一改前論,下詔免其死罪,杖一百,發配肅州衛充軍。刑科都給事中毛弘等上奏,對此表示強烈的反對。他認為張元吉罪大惡極,法當凌遲處死。「若以(元吉)襲其祖之繆號天師,不欲加戮。《(禮)記》曰:『執左道以亂政者,殺,不以聽。』元吉正係左道之流,況又罪重惡極,豈宜曲加寬貸?……奈何惜一異端末流,而屈天下大法?」疏入,皇帝以「事既施行」為藉口,置之不問。張元吉戍邊兩年多後,也即成化九年正月,剛繼承天師位的張玄慶,又「以母老子幼為辭」,請求皇帝赦免其父。明憲宗不假思索,便答允此事。這引起了文官集團的強烈不滿。給事中虞瑤、監察御史龔晟等再次上奏,稱張元吉罪當凌遲處死,發戍肅州衛,已屬法外開恩。如果張元吉復得放歸,即使是「愚昧小人」也「未諭聖意」。若以張元吉「母老子幼可憫」,則其所殺四十餘人之中,豈無母老子幼者?張元吉本是「五斗米賊之後,奉非道之教,何功於國?何益於世?而乃蒙此非常之眷乎?」明憲宗看完奏疏後,仍堅持己見。似乎是為了安撫文官們的不滿之心,明憲宗向大臣們保證「待其親終,仍令戍邊」。成化十一年正月,當張元吉之母過世後,明憲宗又下詔免戍,釋為庶民。對於皇帝赦免張元吉的詔書,或許文官們早已料到,故未再奏勸皇上收回成命。對於張元吉之事,他們似乎已經死心,自知上奏也已無濟於事。因為明憲宗的一再寬宥,張元吉得以在家安度餘生,以庶民的身分終老於同年十二月。張元吉殺人事件,因張元吉的死而最終劃上了一個看似圓滿的句號。但對於天師與文官集團的關係來說,這實際上是一個起點而非終點。從成化至嘉靖朝,文官們開始借助一切機會批評、彈劾張天師,試圖達其革除天師「正一真人」名號,絕其子孫蔭封的目的。但由於皇帝對天師的庇護,文官們並未能如願以償。

弘治八年(1495)十一月前後,龍虎山殿宇遭焚。禮部尚書倪嶽(1444-1501)等以災異修省會同五府、六部、都察院等衙門條陳三十二事。其中一條即以此為藉口,請求皇帝「懲戒邪慝真人張玄慶」。該條認為四十七代天師張玄慶「乃極刑罪人元吉之子,法應流竄,冒得襲封,世濟其惡,穢德昭彰,人神共怒」,今「上天降罰,其龍虎山殿宇焚毀殆盡」,請「免其來朝,以杜請托之路」,並「勘其罪惡實跡,及違制妄造符籙、請給道童等情,加以重罰」,仍「訪取本族素有戒行者嗣守其業」。明孝宗閱後,令有司覆議具奏。十二月,張玄慶以朝覲來京,已知為禮部所劾,乃「上章服罪」。禮部謂其「不知省愆思咎,乃冒昧而來,朦朧奏請,意圖苟免,以遂姦私,請如前議治罪」。明孝宗以其「服罪」,予以寬宥。與成化五年文官對張元吉的彈劾一樣,此次文官對張玄慶的彈劾,語氣一樣激烈。但兩者卻存在很大的差別:後者比前者更留餘地,並未提出絕天師子孫蔭封之議,而仍請求另擇族人「嗣守其業」。從此點差異可以看出,禮部尚書倪嶽等對明孝宗的期待,並不很高。明孝宗在登基之初大量裁汰佛道傳奉官的舉動,的確讓文官們看到了希望。但不久後,明孝宗就重蹈其父明憲宗的覆轍,傳奉之風復熾。文官們辟佛道異端的希望又由此破滅。禮部尚書倪嶽等人,才由此降低要求,只請求明孝宗懲罰張玄慶,另擇其他族人嗣教。但由於明孝宗的偏袒,即使是這一要求也難以得到滿足。

雖然這次文官們未能如願懲治張天師,但此後只要張天師有所動作,文官們便上疏彈劾。但文官們對天師的彈劾,不但不被皇帝重視,有時反而會惹怒皇帝,給文官們自身帶來麻煩。這在嘉靖年間的天師入覲事件中表現得最為明顯。嘉靖十年(1531),四十八代天師張彥頨(1490-1560)入覲,沿途「驛傳艱阻」,延誤覲期。明世宗知曉實情後,命各巡按御史「查提違慢有司等官」,量刑治罪。嘉靖十六年(1537)張彥頨入覲,「驛遞違慢如初」,浙江常山縣知縣吳襄等沿路有司更是「應付稽遲」,以致再次延誤覲期。序班唐牧上奏彈劾張天師延期。明世宗大怒,謂當日「係有例免朝,如何又復引朝?」鴻臚寺卿陳璋等由是上疏認罪。明世宗以其與「該日侍班御史不行糾正,附和奏,擾及序班,狂妄煩瀆,各奪俸半年」。在這件事中,明世宗不但不追究奏疏中彈劾天師延期之事,反而斥責彈劾之人引朝失誤,奪其俸祿,可見其對天師的偏袒。嘉靖十七年正月,張彥頨朝覲畢,準備還山,上言彈劾常山縣知縣吳襄等「沿路官司」「應付稽遲」,請頒給敕書護行。明世宗隨即命各巡撫御史逮捕吳襄等「應付稽遲」的官員,並頒給敕書。該敕書說道:「大真人張彥頨總領道教,赴京朝賀,先朝屢有明旨,著沿途有司應付。這各該地方官吏如何不行支給?著廵按御史查提了問,廵撫官且不查究。今後務要嚴加戒飭,軍衛有司,一體應付,不許遲延誤事。該衙門知道。」從這則敕書可知,「地方官吏」和「軍衛有司」是有意阻撓張天師入覲。當明世宗下令巡按御史追究時,巡按御史竟然不聞不問。他們顯然是站在「地方官吏」一邊,贊同地方官吏阻止天師入覲之舉。或許兩者心中都藏有這樣的想法,即只要能夠阻止天師入覲,便能「杜其請托之路」。正如弘治八年(1495)禮部尚書倪嶽等請求皇帝罷免天師來朝一樣。但由於明世宗對張天師的偏袒,文官們對張天師的阻撓和彈劾不僅毫無效果,而且常常遭致懲罰。從根本上來說,這其實是由明世宗對文官們的敵對和不信任造成的。困擾嘉靖朝的大禮議,使皇帝與文官集團的關係分外緊張。明世宗之所以漠視文官集團對天師的彈劾,甚至借機懲罰上奏彈劾之人,不但是因為他尊崇道教,而且是因為他想懲罰他不信任的文官。

為了應對天師與文官集團關係的惡化,成化至嘉靖朝皇帝多次對天師賜婚,支持和幫助天師與武官集團(以功勳貴族為首)、宦官集團建立政治聯盟,以使其躲避文官集團的圍攻,穩固其政治地位。張元吉殺人事發後九年,即成化十三年(1477),四十七代天師張玄慶在明憲宗的賜婚下,娶成國公朱儀(1427-1496)之女為妻。朱儀是明憲宗的寵臣,其成國公爵位承襲自其祖父朱能(1370-1406),朱能因在靖難之役中戰功顯赫而獲此爵位。景泰三年(1452),朱儀正式承襲成國公。自天順年間以來,朱儀便擔任南京守備,兼掌南京中軍都督府事。張玄慶與朱儀的聯姻,使其成為明代首位與勳貴聯姻的天師。這對於提高其政治地位、消除其父張元吉所造成的消極影響至關重要。成化二十三年,張玄慶再娶錦衣衛都指揮使宋清之女。宋清因何任此職,已不得其詳。但根據弘治元年(1488)的一份奏疏或可一探究竟。弘治元年五月,南京兵部上疏,請求裁汰南京錦衣衛等武職冗員五十三人。其中「由皇親傳升乞升者」四人,「由功臣恩蔭乞世襲者」一人,「由太監乞升者」三十四人,「由軍民保升者」二人,「由(軍)功升乞調者」十二人。其中南京武職由太監乞升者竟佔總數的64.2%,而這些由宦官乞升者均是錦衣衛官員。錦衣衛與宦官關係之密切,可見一斑。錦衣衛都指揮使宋清,很可能是因宦官的「乞升」而任此職。因此,張天師與錦衣衛都指揮使宋清的聯姻,一方面是在與武官集團建立政治聯盟,另一方面也是在與宦官集團建立政治聯盟。

在皇帝的支持和幫助下,張玄慶之後的幾代天師繼續採用這一政治聯姻策略。張玄慶之子、四十八代天師張彥頨首娶襄城伯李鄌(?-1509)之女,復娶錦衣衛吳珍之女。兩女均早逝。嘉靖三年(1524),張彥頨又在明世宗的賜婚下,再娶安遠侯柳文之女為妻。張彥頨生一子名永緒(1539-1565),承襲四十九代天師位。嘉靖二十九年(1550),張永緒奉詔以成國公朱希忠(?-1573)、遂安伯陳鏸議婚行聘,娶定國公徐延德(?-1568)之女為妻。張彥頨還生下三女,長女適魏國公勳裔徐天錫之子(任職錦衣衛)。可見,張玄慶及其子嗣張彥頨、孫子張永緒三代天師,都與功勳貴族、錦衣衛官員聯姻。這標誌著明代張天師政治結盟對象的重大轉變。如前所述,明洪武年間張天師進行過兩次政治聯姻:一是四十三代天師張宇初聘五十四世衍聖公孔克堅孫女為妻;二是張宇初之弟張宇埕以明太祖朱元璋之命,娶御史中丞劉基親弟之女為妻。前者是兩大歷史最為悠久的儒、道世家的聯姻,後者是張天師與重要文臣的聯姻。它們都象徵著儒、道的政治結盟。至張玄慶祖孫三代相繼娶錦衣衛、功勳貴族之女為妻,標誌著明代張天師聯盟的對象從文官集團轉向武官和宦官集團。這對於張天師來說意義重大。自天順朝(1457-1464)以來,以司禮監宦官為首的宦官集團、以功勳貴族為首的武官集團和以內閣大學士為首的文官集團,開始三足鼎立,形成了新的政治權力格局。在這種新的政治權力格局中,當文官集團開始反對、彈劾張天師時,張天師與武官、宦官集團的結盟,極其有利於天師躲避文官集團的圍攻,穩固其政治地位。

六、天師失勢與天師家族族譜的重修

在正統至嘉靖朝皇權的庇護下,天師既抵擋住了文官集團的圍攻,又躲避了天師家族內部的欺凌。而一旦失去皇權的庇護,天師的地位便變得岌岌可危了。至隆慶年間,明穆宗因無能或不願處理朝政,把國家事務都推給內閣大學士處理。內閣大學士的權力,由此達到了頂峰。明穆宗既不願庇護天師,也沒有能力庇護天師。在這種局面下,天師遭遇了文官們的新一輪彈劾,迅速從正一真人(正二品)貶為龍虎山上清宮提點(正六品)。在這場文官集團與天師對抗的持久戰中,文官集團終於因為皇帝在朝政中的「缺席」,而贏得了暫時性的勝利。

隆慶元年(1567)四月,吏部考功司主事郭諫臣(1524-1580)上奏,重點提出「辟異端之教」一條。該奏疏指出,天師世家與孔子世家至今「並列」,同為歷代朝廷尊崇。朝廷讓孔子子孫世襲衍聖公,是「崇儒重道,酬德報功」的表現;而讓張道陵子孫世襲「正一秉教大真人之號」,則是「不經之甚」。孔子「刪述六經,垂憲萬世,其功直與天地相為悠久」,而張道陵子孫世謂「米賊」,「今也既不能[祛]病延年,而上有益於人生主;又不能禳災息患,而下有利於生民。徒使黃冠異流,世膺誥命之重;白丁豎子,濫叨名器之榮」。且「臣前任江西,親履其地,因知張氏子孫率多縱肆荒淫」,上代真人張永緒(四十九代天師)竟以「酒色夭死」,固知其「非真」。張永緒既死,子嗣又於次年早逝,這是「天意欲使異端熄滅」。為了避免其「旁枝」懇求襲封「正一真人」,覬覦其所遺「尚百餘萬」的資產,宜命「削去正一秉教等號,不許世襲。如從寬處,或止以提點住持奉祀可也」。如此「名器不至過濫,異端日熄,而正道益隆」。郭諫臣疏入,上命下有司勘議,並諮行都察院轉行江西巡撫都御史任士憑(1526-1571),命其「查張氏何年月日,果因何事授正一真人?正枝張永緒既已故絕,應否永為革除?或容其旁枝以提點住持奉祀等?」任士憑為嘉靖二十六年(1547)進士,初選翰林院庶吉士,累遷至兵部右侍郎兼都察院右僉都御史,巡撫江西。任士憑的覆奏可想而知,當然是力言革除張天師的「正一真人」封號:「張氏職名、賜印,不載典制。且隱稅逃役,公行吞噬。無功於世,有害於民。宜永為裁革。」禮部尚書高儀(1517-1572)也建議「如守臣言,請革其封號,止以裔孫張國祥為上清觀提點,鑄給提點印」。內閣大學士票擬的意見,自然也同意此說。聽從內閣大學士決斷的明穆宗,最後於隆慶二年(1568)正月正式頒佈詔令,革除天師的「正一真人」名號,只令張永緒繼子張國祥任龍虎山上清宮提點。

隨著皇權庇護的喪失和「正一真人」封號的革除,天師將再次面臨家族內部的威脅。自正統、成化年間發生兩次天師位爭奪事件後,天師家族內部的房派關係便逐漸惡化。此後每當年幼的天師繼位時,其母親或祖母一般都會要求皇帝頒佈護敕,以免受天師族人的欺凌。嘉靖四十四年六月,當四十九代天師張永緒過世時,其妻定國公徐延德之女徐氏,便以嗣子張世忠(1561-1566)年僅六歲,上奏「恐為族黨所欺,請賜封降敕如其先世元君董氏(張元吉祖母)例」。明世宗准奏,敕封徐氏為「靜和元君」,並頒佈了<禁約族屬人等侵害敕>。該敕書賦予徐氏對天師的護持權,命其「管理內事」,並「選清謹道士四名為贊教、掌書,佐理外事」。若是族屬人等有「倚恃行髙人眾淩侮侵害者」,輕則聽徐氏陳告撫按司府等地方官發落,重則聽其上奏拿問。若是贊教、掌書有不法行為,也聽其「如前禁治」。最後,明世宗告誡徐氏,「欲族之不侵侮,亦先須有以睦族」。次年,張世忠過世。徐氏元君又上奏,立年幼的長侄張國祥為繼子,承襲五十代天師位。徐氏元君本可因明世宗的護敕而保年幼的天師無恙,但不幸明世宗不久便去世,對內閣大學士言聽計從的明穆宗又下旨剝奪了天師的「正一真人」封號。失去皇權庇護且尚年幼的天師,又將面臨來自天師家族內部的欺凌。為了防止天師受到族人的欺凌,徐氏元君在天師從正一真人降為提點的次年,試圖通過主持修譜來重新修復天師家族內部的關係。

隆慶三年(1569),也即在洪武二十三年(1390)初修族譜近兩百年後,天師家族重修了族譜。徐氏元君委託繼子張國祥的老師徐行,請其宗人、廣東兵備道徐善慶撰寫了序言。根據這篇序言可知,此次天師族譜是由徐氏元君和張紹(1505-1569以後,正中房成員)共同領導「族中同志者」撰修的。這標誌著因正統、成化年間的兩次天師位爭奪而分裂的天師家族,又重歸於好。為了在隆慶三年聯修族譜,天師家族各房派都對兩次天師位爭奪事件和張元吉殺人事件沉默不語。作為正統年間天師位爭奪的失敗者,張懋嘉(屬張宇初/宇銓支派)的行狀僅僅說道:「丰[風]姿娟秀,琴弈、書畫、詩賦,靡所不工。耆山公無子,故立為嗣。後故於京師,一時士[大]夫各有詩哀輓。」其中既未述及張懋嘉與張元吉爭奪天師位之事,更未述及其「故於京師」的原因是張懋嘉爭奪天師位,被明英宗發配至京師朝天宮灑掃祖天師廟。作為成化年間天師位爭奪的失敗者,張懋嘉之孫張光範的行狀更為簡略,僅謂其「工畫花鳥」。同樣,作為兩次天師位爭奪的勝利者,張元吉、張玄慶父子的行狀也未提及天師位爭奪之事。張元吉的行狀直接謂其正統十年(1445)繼承天師位,而未說及其繼位的曲折過程。對於成化五年(1469)的張元吉殺人事件,張元吉的行狀更是諱莫如深:

己丑(1469)冬召見,命建金錄[籙]醮於朝天宮。辭歸,厯遊名嶽,探仙人舊跡,去三載方還。壬辰(1472),携子原慶入覲襲教。歸,徑抵龍虎岩下,結茅卻粒者二年。一日書頌畢,端坐而化,舉之而空衣矣。時成化十一年乙未(1475)十二月十六日。葬於本里簸箕灣。

如前所述,成化五年四月張元吉殺人事發後,張元吉被械繫京師,下獄論死,並無行狀中所謂「命建金錄[籙]醮於朝天宮」之事。此後張元吉在監獄中度過了一年半載,至成化六年十月被發配至肅州衛充軍。至成化九年正月,在已於成化八年繼承天師位的張玄慶的請求下,張元吉被放歸故里。自張元吉殺人事發四年(而不是「三載」)後,張元吉始回故鄉。行狀為避諱此事,只謂張元吉在此期間「厯遊名嶽,探仙人舊跡」。其後行狀又謂「壬辰,携子原慶(又名玄慶)入覲襲教」,但事實是當年張元吉還在肅州衛充軍,張玄慶很可能是在母親的陪伴下上京襲封的。通過這種偷樑換柱的方法,行狀作者隱瞞了張元吉殺人之事及張元吉所受的懲罰。與此相似,張玄慶的行狀也僅述其於成化八年嗣教,而未述及張光範與之爭奪天師位之事。通過這種「沉默不語」,天師家族順利地完成了族譜的編纂,重新修復了家族內部的關係。但由於族譜編修間隔期過長,在兩次天師位爭奪中失敗的天師旁系又在此期間被迫大量外遷,導致天師家族已難以建構出完整的祖先譜系。

七、天師家族譜系的斷裂和缺失

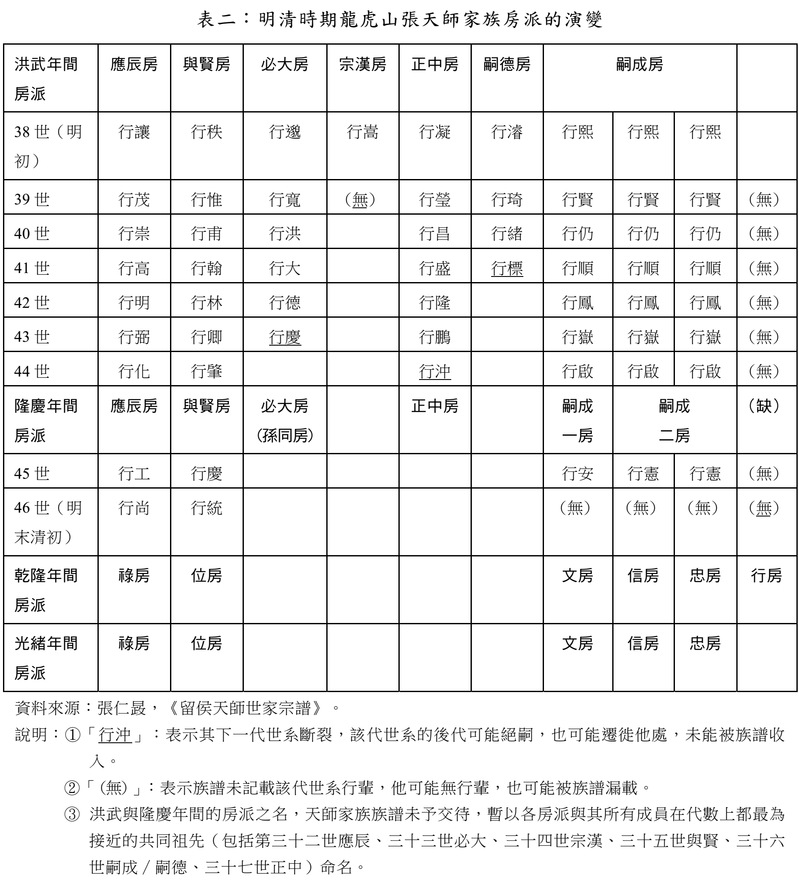

隆慶《天師宗譜》所建構的天師家族譜系,存在很大的斷裂性和不完整性。為了揭示這一點,我們有必要先利用現存清代光緒《天師宗譜》來考證明代天師家族房派的演變,釐清隆慶《天師宗譜》所建構的房派情況。光緒《天師宗譜》由第六十一代天師張仁晸主持編修。根據其中所載的序跋可知,該譜為天師家族的六修譜。自明洪武二十三年(1390)初修、隆慶三年(1569)二修後,《天師宗譜》又三修於清乾隆十五年(1750),四修於乾隆五十年(1785),五修於道光十四年(1834),六修於光緒十六年(1890)。光緒《天師宗譜》把天師家族分為五房:文房、忠房、信房、祿房、位房。這其實是天師家族經過長時段發展演變後的結果。從光緒《天師宗譜》所載明代祖先世系行狀中的行第和行輩來看,明代天師家族的房派結構與之差異甚大。

所謂「行第」,是指族人在家族中的排行;所謂「行輩」,是指加入排行中的字輩。一般而言,家族建構的首要步驟是梳理清楚族人的輩分、長幼。當家族出現房派分化或者不同家族之間進行聯宗時,其首要步驟也是梳理清楚房派成員的輩分、長幼。為了釐清輩分,一般都使用「字輩」,即在「名」、「字」或「行」中用一個相同的字或者偏旁來表示其所屬輩分;為了釐清長幼順序,一般都使用「排行/行第」,用數字大小來表示同一輩分族人出生的先後順序。「字輩」之「字」可以體現在「名」或「字」中,也可以體現在「行」中。我們可以把體現在「名」中者稱為「名輩」,把體現在「字」中者稱為「字輩」,把加入「行」中者稱為「行輩」。從光緒《天師宗譜》所載祖先世系行狀中的行第和行輩出發,我們可以明瞭明清時期天師家族房派的演變。其具體情況如下表:

從上表可知,明清時期天師家族的房派經歷了重大的演變。明洪武二十三年天師家族初修《天師宗譜》時,天師家族分為七大房派:應辰房、與賢房、必大房、宗漢房、正中房、嗣成房、嗣德房。至隆慶三年天師家族二修《天師宗譜》時,宗漢、嗣德兩房子孫或絕嗣,或遷徙他處,不知所蹤,故其世系已無法接續,自《天師宗譜》初修之時(洪武二十三年)開始發生斷裂。隆慶年間及此後所修的族譜,只好照錄洪武初修族譜時所記載的世系,宗漢、嗣德兩房的世系才得以保存至今。此外,嗣成房至第四十五世時又分化成兩房:嗣成一房、嗣成二房。因此,當天師家族於隆慶年間二修《天師宗譜》時,天師家族演變為六大房派:應辰房、與賢房、必大房(後被稱為「孫同房」)、正中房、嗣成一房、嗣成二房。乾隆十五年(1750)天師家族三修《天師宗譜》時,必大房和正中房的子孫後代又不知所蹤,無法接續其世系。故必大房和正中房的世系,自《天師宗譜》二修之時(隆慶三年)開始發生斷裂。此外,嗣成二房在乾隆年間分化為忠房和信房,分別以第三十八世張宇銓和第三十七世張正肅為房祖;同時新增的行房,以第三十九世張懋芳(即張宇埕第三子)為房祖。所以,當乾隆十五年三修《天師宗譜》時,天師家族又分為六房:文房、忠房、信房、祿房、位房、行房。除行房在此次修譜後世系斷裂外,其他五房世系延續至今。可見,洪武二十三年至乾隆十五年的三次修譜——時間間隔均長達一百八十年左右,天師家族均有一些房派譜系發生斷裂。這些房派譜系斷裂後,隨後所修的天師族譜沿襲此前天師族譜的記載,使斷裂前的房派譜系仍舊得以保存至現存光緒《天師宗譜》中。我們才由此得知明代天師家族兩次修譜時所建構的房派及其演變情況。

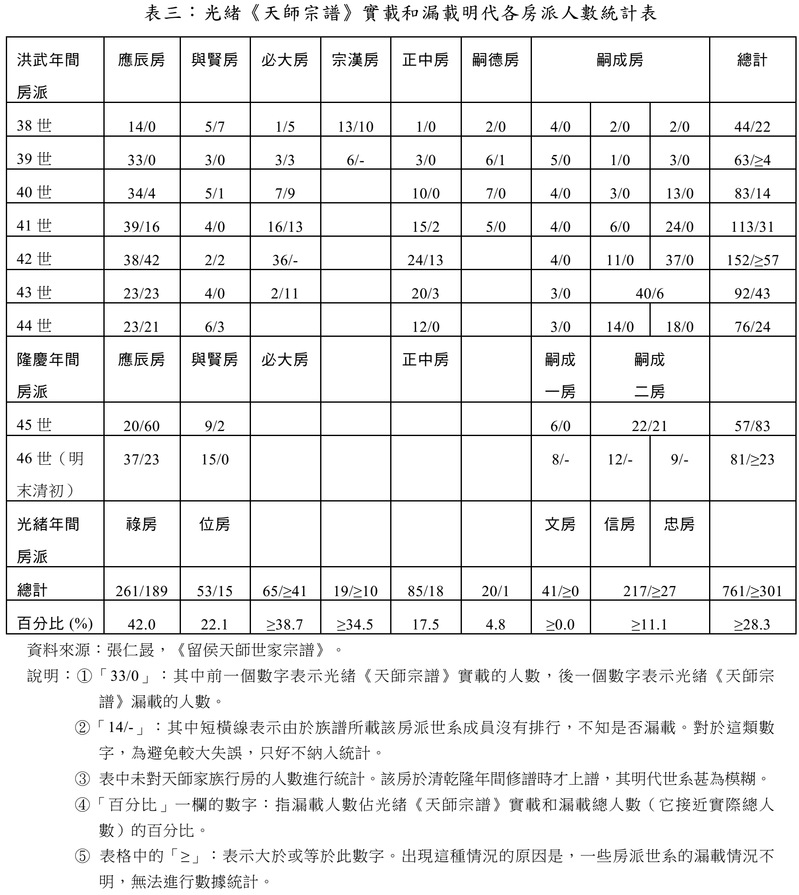

明代天師家族族譜編修的間隔期過長,以及在兩次天師位爭奪失敗後的天師旁系被迫大量外遷,不僅會導致天師家族中的一些房派譜系斷裂,而且會導致天師家族各房派每世譜系的記載不完整,漏載甚多。這可以從光緒《天師宗譜》所載明代天師家族房派成員的排行得知。如前所述,明代天師家族各房派成員基本上都記載了排行和行輩。根據排行的大小和實載人數,我們可以得知光緒《天師宗譜》是否漏載,以及漏載多少人。以天師家族應辰房為例,光緒《天師宗譜》實載應辰房第三十八世成員14人。在這14人中,排行最大者也是十四。可見,應辰房第三十八世成員並未被光緒《天師宗譜》漏載,它在明代的實際人數很可能就是14人。又光緒《天師宗譜》實載應辰房第四十一世人數為39人。在這39人中,排行最大者為五十五。這說明應辰房第四十一世的實際人數至少應該有55人,光緒《天師宗譜》至少漏載了16人。根據這一邏輯,我們可以製成下表:

從上表可知,光緒《天師宗譜》實載明代天師家族成員(第三十八到四十六世)761人(按:清代修譜時增入的行房,明代譜系僅記載12人,世系傳承多有不明,故未予統計),至少漏載301人。其中實載人數約佔天師家族總人數(按:指天師家族譜系實載和漏載的總人數。它接近實際總人數。下同)的71.7%,漏載人數約佔天師家族總人數的28.3%。換句話說,明代天師家族每10位成員中,便有2-3人被族譜漏載。當然,明代天師家族譜系的漏載,在各大房派的分佈情況不同。其中應辰房譜系的漏載人數最多,比例也最高。從上表可知,明代應辰房譜系共漏載189人,佔該房明代總人數(450人)的42.0%。天師家族各房派譜系漏載比例較高者,還有必大房、宗漢房、與賢房和正中房。明代必大房譜系至少漏載41人,約佔該房總人數(106人)的38.7%;宗漢房譜系至少漏載10人,約佔該房總人數(29人)的34.5%;與賢房譜系至少漏載15人,佔該房總人數(68人)的22.1%;正中房譜系至少漏載18人,佔該房總人數(103人)的17.5%。在以上幾個房派中,只有應辰房和與賢房的譜系延續至今,宗漢房、必大房、正中房的譜系分別於第四十世、四十四世、四十五世斷裂。

在天師家族各房派中,嗣德房和嗣成二房譜系漏載的人數比例最低。從第三十八到四十一世,嗣德房譜系僅漏載1人,佔該房總人數(21人)的4.8%。但這並不等於說該房譜系堪稱完整,因為嗣德房譜系於第四十二世斷裂。這已不是單純的漏載,而是整世缺載。明代嗣成二房譜系至少漏載27人,佔該房總人數(244人)的11.1%。明代嗣成二房譜系的漏載人數,全部集中在第四十三、四十五世。嗣成二房第四十三世譜系漏載6人,第四十五世漏載21人,後者與譜系實載人數(22人)相當。嗣成二房譜系成員漏載集中在這兩世,與當時嗣成二房大部分成員的外遷有關。如前所述,明正統、成化年間發生了兩次天師位爭奪,失敗的嗣成二房(主要包括張宇初/宇銓支派、張正肅支派)成員處境艱難,被迫大量外遷。待隆慶或乾隆年間修譜時,已難以對嗣成二房很多成員的世系進行考證。這才造成嗣成二房譜系在這兩世漏載甚多。無論是嗣成二房、嗣德房,還是應辰房、必大房、宗漢房、與賢房、正中房,他們都屬於天師家族中非天師位傳承的房派。明代天師位傳承的房派——嗣成一房(主要包括張宇清支派),則基本未被漏載,其成員都被完整地記錄在族譜中。可見,明代天師家族中被族譜漏載的成員,全部集中在非天師位傳承的房派,天師位傳承的房派譜系則頗為完整。

八、結論

通過以上討論可知,明代正一道張天師家族的演變,受到了道法與宗法的雙重影響。宋元時期,天師家族主要通過祖師譜系(道法)來進行家族建構。明洪武年間,四十三代天師張宇初試圖把宗法制度引入天師家族,以實現敬宗收族的宗族建構。他主持編修的天師家族族譜,把祖師譜系擴展為祖先譜系,建立了包容族內不同房派的譜系結構。然而,張宇初的宗族建構實踐難以為繼。明正統、成化年間,天師家族內部先後發生了兩次天師位爭奪事件。天師家族中的非嫡系支派(屬於嗣成二房)試圖依據道法(兄終弟及制)來繼承天師位。然而,明王朝卻依據宗法繼承制度,把天師位判給上任天師的嫡長子或嫡長孫(屬於嗣成一房),促使天師繼承制度從兄終弟及制轉變為嫡長子繼承制。這導致天師家族內部發生分裂,致使其家族建構出現嚴重的危機。從正統朝到嘉靖朝,天師嫡系不再聯合非嫡系房派撰修族譜,進行宗族建構。至隆慶年間,由於皇權庇護的喪失和文官集團的彈劾,天師從正一真人(正二品)降職為上清宮提點(正六品),天師的母親才迅即主持重修族譜,以期重新修復家族內部的關係,防止年幼的天師遭到族人的欺淩。但由於族譜編修間隔期過長,在兩次天師位爭奪中失敗的非嫡系房派成員又在此期間被迫大量外遷,導致天師家族已無法建構出完整的歷代祖先譜系,不僅一些房派世系因無法接續而發生斷裂,而且除天師位傳承以外的房派成員都被族譜大量漏載。可見,明代天師家族的「敬宗收族」實踐並不成功。

明代天師家族「敬宗收族」實踐的不成功,反映了道法對天師家族發展的深遠影響。雖然自明初張宇初在天師家族中引入宗法後,天師家族同時出現了道法與宗法兩種傳統,但道法始終在天師家族的傳承中佔據主導地位。天師在明代主要是通過天師家廟(嘉靖年間重修)和《天師世家》(洪武年間初修、續修,萬曆年間三修)中的祖師譜系來進行家族傳承的。宗法只是在天師位傳承出現危機的隆慶年間,才被天師重新加以利用。當明代天師主要用道法來進行家族傳承時,天師家族的非嫡系房派將不可避免地被排除在家族之外。這是因為道法與宗法不同:宗法強調祖先譜系,試圖整合家族各個房派,以達到敬宗收族的目的;道法則強調祖師(天師)譜系,僅僅容納天師位傳承的房派(天師嫡系),而無法兼容甚至排斥天師家族中的其他房派。相對宗法而言,道法已悖離了敬宗收族的邏輯,非常不利於宗族組織的持續穩定發展。當明代天師主要用道法來進行家族傳承時,已註定其「敬宗收族」的實踐難以成功。明代天師家族傳承的這一困境表明,道法對道士家族的發展影響深遠。因此,我們對於道士家族的研究,必須重點考慮道法對該家族發展的影響,由此才能揭示出道士家族演變的脈絡和機制,也由此才能打通家族史和道教史的研究。

明代天師家族「敬宗收族」實踐的不成功,也反映了宗法對天師家族發展的深遠影響,透露出天師家族的宗法制特徵。明初張宇初在家族傳承中引入宗法後,正統、成化皇帝又在天師位傳承中推行宗法,確立了天師位的嫡長子繼承制,從而使天師家族的宗法成為名副其實的貴族化宗法。在貴族化宗法中,唯有大宗可以維持百世不祧的祖先祭祀格局,小宗的祖先祭祀則需「五世則遷」。因此,在天師家族中,無論是世系斷裂的房派,還是世系不完整的房派,都屬於小宗房派。大宗(天師傳承的房派,即嗣成一房)的譜系則因得到連續不斷地接續,非常完整。在貴族化宗法中,也唯有大宗宗子可以壟斷世襲特權。為了壟斷世襲特權,大宗/嫡系更天然存在排斥小宗/旁系的傾向。正因如此,天師家族的大量小宗/旁系成員被大宗/嫡系排擠出天師家族,甚至被排擠出龍虎山地區。而天師家族大宗/嫡系對世襲特權(世襲正二品的正一真人)的壟斷,又引發了小宗/旁系成員的不滿,他們利用道法來爭奪天師位,從而引發了家族建構的危機。這些因素最終導致明代天師家族「敬宗收族」實踐的失敗。明代天師家族「敬宗收族」實踐的失敗表明,宗法對世襲特權家族的發展影響深遠。因此,我們對於世襲特權家族的研究,必須重點考慮宗法對該家族發展的影響,由此才能揭示出世襲特權家族演變的脈絡和機制,也由此才能打通家族史和世襲制度史的研究。

從現存資料來看,道法與宗法對天師家族的影響,其實並未止於明代,而是延續至清代。這集中體現在清道光年間天師家族的始祖認同危機及其所導致的各房分修之議上。道光十四年(1834),天師家族各房齊聚於天師家廟,準備第五次重修族譜。張天師及其所在房派一改前次族譜所確定的、以漢留侯張良為天師家族始祖(一世祖)的決定,試圖以第一代天師張道陵作為天師家族的始祖。這遭到了其他房派的強烈反對。張天師辯駁道:張天師世代掌管的道教由張道陵創立,張天師這一身分也世襲自張道陵,與張良毫無關係。作為世代傳承天師位的天師家族,理應奉張道陵為始祖。忠房(由嗣成二房分化而來)成員張映奎(1775-1834以後)對此反駁道:張道陵只是龍虎山張天師家族的始遷祖,始遷祖也有祖先,再往前追溯祖先源流,便可追溯至張道陵的九世祖張良。況且,「祖始遷者,或因先世無可考,或因上無令名,或為別子、小宗,不得不以始遷者為之」,如果張天師家族把始遷祖張道陵當作始祖,將使作為「百世大宗」的「吾族」「自降於別子、小宗之列」,悖謬之甚。雙方爭執不下,「將議分修,向之同心同德者,幾成離志解體矣」。最後是忠房等非天師位傳承的房派妥協,暫時同意以張道陵作為天師家族的始祖,天師家族各房派才聯合修譜。但忠房等房派並未心服,命「各房原譜仍舊珍藏」,以待後人能夠「得所依據,以定其歸」。綜觀雙方爭論可知,張天師及其所在房派主要以道法為依據,強調祖師(天師)譜系,試圖把第一代天師張道陵作為天師家族的第一代祖先(始祖),以便解決天師家族的祖師源流問題;其他房派則主要以宗法為依據,強調祖先譜系和大、小宗之別,所以從張道陵追根溯源至漢留侯張良,以便解決天師家族的祖先源流問題和大、小宗問題,使天師家族置身於張氏大宗之列。正是由於這一道法與宗法的矛盾、衝突,幾乎導致天師家族各房分修。可見,清代天師家族的演變,仍然受到了道法與宗法的雙重影響。因此,無論是明代天師家族的研究,還是清代天師家族的研究,都需要考慮道法與宗法對它們的影響。

[後記:在本文撰寫、修改、完善的過程中,獲得了廈門大學歷史學系鄭振滿(筆者博士階段導師)、饒偉新(筆者碩士階段導師)、劉永華、張侃、黃向春、鄭莉等教授的悉心指導,以及中山大學歷史學系劉志偉教授、廈門大學歷史學系王日根教授、武漢大學歷史學院張建民教授與復旦大學歷史學系王振忠教授的寶貴意見,特此致謝!此外,本文還獲得了本刊兩位匿名審查人和編委會的寶貴意見,在此一併致謝!惟文責自負。]

(本文經作者授權發佈。原載《中央研究院歷史語言研究所集刊》第八十九本第四分,2018年12月,第711—753頁。注釋從略。)