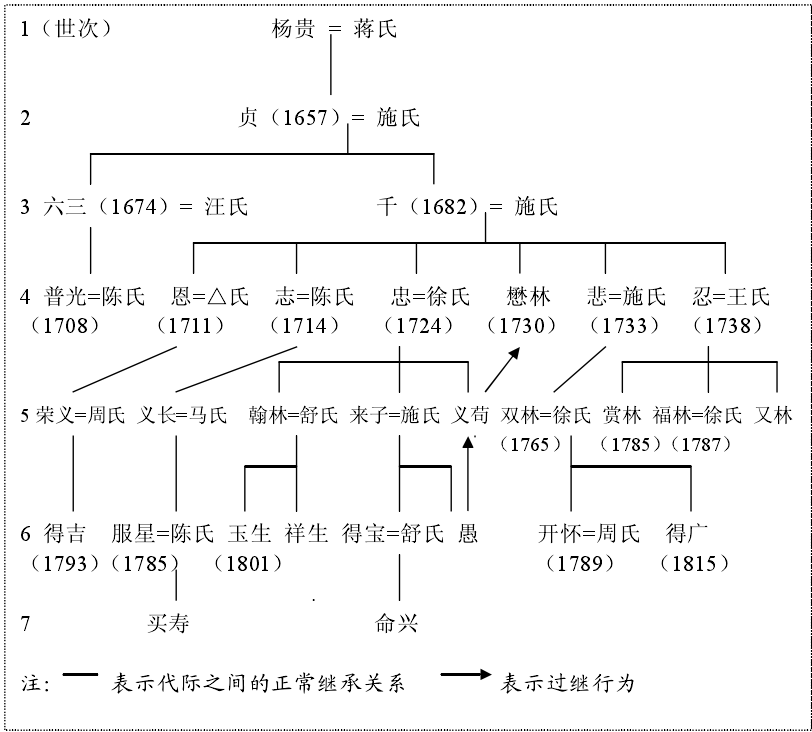

雍正开豁世仆令与清代地方社会 ——以“宁国世仆”为中心 复旦大学 李甜 摘要:本文利用新发掘的宁国府乡土文献,勾勒出“宁国世仆”这一贱民群体的历史脉络及其生活实态,分析了自雍正开豁世仆令颁布以来宁国世仆的出户历程,指出:世仆制度的长期存在,具有一定的历史合理性;小姓对大姓的经济依赖,使其在社会地位上需要让渡部分权利,从而导致了双方形成不平等的尊卑等级;宗族和商业两大因素的存在,是促成世仆制度长期存在的基础。考虑到宁国府和徽州府在地缘和人文方面的相似性,对此二府之佃仆制加以比较,有助于加深对皖南传统社会变迁的理解。 关键词: 宁国世仆 皖南佃仆制 开豁世仆令 地方社会 关于皖南佃仆制的研究,从1960年代起就得到相当程度的重视。1980年代以来,在史料和方法上有了进一步地推进,使之成为较为热门的学术讨论主题。自1990年代以降,皖南佃仆制研究突破了单一的土地关系角度,开始从社会史、法制史等多种角度展开论述,如经君健从法律身份角度、陈柯云从主仆诉讼角度、臼井佐知子从家族关系角度、中岛乐章从民间纠纷角度,以不同的研究侧面展示出纷繁复杂的历史内涵。 在围绕该主题的诸多论文中,关注清代官方开豁世仆令的主要有以下几篇:较早的是傅衣凌在1947年发表的《伴儅小考》,该文着力考证伴儅的来历,并简要提及雍正、嘉庆年间的开豁世仆令,对伴儅单独留存于徽州府的原因加以推测。寺田隆信在1959年发表《关于雍正帝的除豁贱民令》,认为雍正除豁过程只是停留在户籍方面,并未采取任何具体措施,大部分贱民原封不动地继续受到歧视。叶显恩在1983年出版的《明清徽州农村社会与佃仆制》一书中,结合开豁法令的实施状况,论述了徽州佃仆制的衰落过程。经君健在1993年出版的专著中,细致地分析了雍正至道光年间的五次开豁令,厘清官方认定佃仆法律身份标志的变化。陈柯云1995年提交《雍正五年开豁世仆谕旨在徽州实施的个案分析》一文,介绍“乾隆三十年休宁汪、胡互控案”和“乾隆三十九年祁门王璐控查云寿不服应役案”的前后原委,展示了雍正开豁令在地方的实施情况,认为佃仆的经济实力和诉讼策略,与其有机会外出佣工、经商有关。此后,Anders Hansson、卞利和韩秀桃分别对雍正开豁令在皖南的实施情况作了介绍,在此基础上讨论了国家法与基层社会之间的关系。近期,王振忠利用收集到的《钦定三府世仆案卷》抄本为中心,将围绕雍正开豁谕旨展开的徽州婺源大、小姓纷争,置于长时段的区域社会变迁之背景中加以探讨,认为徽州自明代中后期形成宗族社会以后,任何人群都必须置于宗族所形成的社会网络中才能应对地域竞争,所以修谱活动的动机还是基于现实生存的迫切需要。 以上的研究中,学者们虽然默认了徽州、宁国二府贱民的同质性,并试图置于同一层面加以讨论,但行文论述中仍以徽州文献为主,对宁国地区往往一笔带过。而就以往发掘的文献而言,除官方律令之外,直接关涉宁国世仆的材料并不多,《宦游纪略》作为记载宁国世仆的直接文献,常常为学者所瞩目。需要指出的是,张研、毛立平在讨论清代佃农家庭的生计时,利用过民国《旌德板桥汪三晖堂家乘》中的世仆文献,这是材料上的一个突破。实际上,在现存宁国府的乡土文献中,尚存有为数可观的世仆资料,包括一些颇有价值的契约、佃仆条规和主仆诉讼案卷,对学界理解宁国世仆的历史面貌颇有助益,因而成为本文的立论所在。 一、宁国世仆的由来与生活实态 宁国府毗邻徽州府北部,是与徽州相似的“一府六县”格局,下辖宣城(首县)、南陵、宁国、泾县、旌德和太平六县。(见图1)在清雍正至道光年间的数次官方开豁世仆令中,都将“宁国世仆”与“徽州伴儅”相提并论,视作同质性的贱民群体。如雍正五年四月(1727年)发布的谕旨宣称:“近闻江南徽州府中有伴儅,宁国府则有世仆,本地呼为细民,几于乐户、惰民相同。”在徽州学者俞正燮的著作中,直接将“徽州、宁国小户”视为同一类型群体。虽然官方诰敕中常将“宁国世仆”与“徽州伴儅”一并列出,但“世仆”并非宁国府人的专称,徽州人也用此称。如清末徽商纪实小说《我之小史》中写到:“我们詹家大族,祖宗昔日有九姓世仆,抬轿子,吹喇叭,某姓在内。”可见官方诰敕仅仅是出于修辞需要的泛称而已。除此以外,宁国府人还有“佃仆”、“伴仆”、“仆伴”、“仆人”、“伴户”、“地仆”和“小户”等称呼。 皖南佃仆制起源于何时,学术界迄今尚无定论。傅衣凌认为伴儅起于元代初期,叶显恩将其源头远推至东晋南朝的佃客、部曲,章有义对佃仆是否可以追溯到宋代心存怀疑,经君健则认为北宋以前的资料不足。就笔者对宁国世仆的观察来看,至少在宋代已出现一些具备世仆特征的人群,元明两代开始大量涌现,清代则是豢养世仆风气达到兴盛并转向衰败的时期。 在乾隆三十四年(1769年)安徽按察使暻善的一个奏折中,含混地提到“自前宋、元、明以来”开始出现佃仆,此说可以在宁国世仆文献里得到印证。在南陵县杨氏宗族所豢养的世仆中,有施姓世仆在“宋、元时逃亡”,李、方两姓世仆在“元时逃亡”。早在南宋初期,旌德县隐龙方氏宗族有个大地主方显忠,创建的堂宇仓厩有三十余间,拥有大量田塘和五十余处的桑枣园,购买了本县和绩溪县的八所庄屋,另在本县南街购置店屋数十余间,维系如此众多的产业需要大量人手,因而拥有“仆佃五十余家”,这里的“仆佃”大概具备了世仆的部分特征。据此可见,土地和财富的大量集中,是世仆出现的前提条件。至少从宋代开始,宁国府已经出现一些部分具备世仆特征的人群,只是尚在萌芽状态,未必完全等同于后来意义上的世仆。 宋代由石埭县迁居太平县的杜氏宗族,经过数代发展,到元代中期已经掌握了大量世仆。其中以第六代杜巳三的家资最为殷富,他有庄屋百余所,库藏十所,男妇一百多口,拥有的世仆多达千余人,家族规模可谓宏大。在杜氏谱中,恰巧保留一则杜巳三所属世仆的卖身契。目前学界所披露的世仆文约主要集中在明清时期,故此契较为罕见,全文迻录如下: 世仆刘庆卖身契 大元延祐三年十月十三日立卖契人刘庆,今因当官运粮,该身值年,在官盘费使用无出,愿将自己一家身子男妇十三口,凭中出卖与杜巳三家下世代应用,得受身价银二百八十三两正,其银即领。议定解粮回家,上门起工。凡有婚丧等事,听主呼应,并无悔心。恐口无凭,立此文书,永远存照。 立卖契人刘庆 中正中人章立 凭差牛道 凭户房代书方德(以上俱押) 立契卖身的刘庆,在轮其负责运粮的延祐三年(1316年),因盘费不足,被迫将全家十三口人立契出卖给杜巳三,担负起“凡有婚丧等事,听主呼应”的劳役,“当官运粮”的赋役压力是其全家沦为杜氏世仆的主因。除卖契人和中人之外,还有“凭差”和“凭户房代书”等可能具有一定官方背景的人士参与立契画押。刘庆的遭遇表明,从赋役较重的元代起,宁国府已经出现了严格意义上的世仆。 明代的赋役制度不仅威胁到平民百姓,也影响到大姓的利益。泾县査氏宗族公用的二户世仆,据故老相传,原归六甲潘伯高所有,明永乐八年(1410年)潘氏负责漕运,“以民运钱粮”,不幸在和尚港覆舟失米,被迫将世仆转卖给査氏,以赔补钱粮。前揭太平杜氏第八代杜宁庆,明初充任粮长,洪武年间服役稍迟,被罚修砌南京大中街武定桥,并罚没田土人丁,后又被赦免回乡,家复殷盛,再次收罗原属世仆22人,依然令他们从事服役婚丧等活动。 入清以来,徽宁二府地方大族豢养世仆的风气,已经相当普遍。根据当地人的记载:“吾徽宁间居人有大小户之分,凡著姓各大户,皆各有其小户。”或者泛称:“江南之俗,凡著姓巨族,俱有伴仆者畜之。”官方亦注意到此一现象,如嘉庆安徽巡抚董教增向上汇报:“徽宁等府巨室,向有世仆。”豢养世仆的风气引起时人的普遍关注,并试图对其源由加以辨析。雍正五年,贵州布政使祖秉圭奉命调查这一“系祖上遗留”的现象,并在奏折中提到了模糊的调查结果:“有云起自明纪初年,有云起自元纪,皆系茫无可考,相沿亦数百年矣。”此外,地方学者亦曾言及这种现象,出身旌德县江村的清末进士江希曾就与人讨论过: 协揆徐颂阁师督学安徽,尝以此询予,予亦不知起于何时。师曰:必在前明。明代乡宦最尊,此辈穷民,不惜投靠以求避徭役,非尽由价买也。如清朝汉军固多明臣,而民间带地投旗者比比皆是,可以类推。 徐颂阁是江苏嘉定人,光绪年间曾位至礼部尚书。明代江南的投靠风气极盛,“江南士大夫多有此风,一登仕籍,此辈竞来门下,谓之投靠,多者亦至千人”。徐氏以其家乡穷民投靠豪族士夫的现象来比附,认为宁国世仆的出现与明代地方乡绅势力和赋役制度有关,穷苦百姓为了逃避徭役,甚至主动投为世仆。此论有一定道理,可惜语焉不详,并非事实之全貌。综合前揭文献可知,元明以来,或者因小家庭经济破产,或者为官府赋役所累,不少贫户放弃良民名分,立契投靠服役,变成寄于大姓之下的小姓,从而导致世仆的大量出现。 宁国世仆的构成,一般是本地的贫困百姓,偶尔也会出现跨地域投为世仆的现象。康熙三十九年(1700年),太平二都后村人孙尧入赘到休宁县渠口汪姓地主的佃仆朱永祥家,与其遗妻结为夫妇,向地主立有入赘文约,便是一则宁国府人投到徽州充当世仆的案例。旌德隐龙方氏宗族,在人口和实力鼎盛的咸丰年间拥有许多不同姓氏的世仆,其谱牒中记录的世仆家长姓名列下: 隐龙上村 管天得 管万 管团生 周贵 周祯 周高 周朋 周元 周兀 周顺 周万喜 金天位 金仲习 胡兴寿 胡旺贵 胡天寿 胡辅 胡朝 胡寿 方社赐 方自礼 方自学 方自杰 方仲杰 方添福 方初 方助 方毛 张有宝 张顺 张易兴 张礼 汪鑑 汪葛 高云生 刘右 刘腊 徐招富 徐社生 徐社荐 王良得 王社生 王富生 王长寿 王正 王祥生 汤腊 汤兴寿 汤多寿 汤添寿 丁家旺 李毛 凌祥 凌祯 凌大炳 凌大仁 倪旺 程观福 厚儒派 汪孙儿 柏销住 陈昌 陈雪 陈益儿 陈盐 水西派 方招财 胡倪 谷毛儿 藁口派 汪满儿 汪教化 汪龙儿 汪寄得 基村派 大兴 来发 其儿 隐龙上村是旌德方氏祖村,方氏是旌德地方望族。据宋代《旌川志》载:“故右族有四焉:居东者鲍,而西者汪也,居南者方,而北则吾朱也。”足见居于旌德南部的方氏宗族,历史悠久且势力强大。据方氏谱载,宋嘉祐年间方伯源从咸阳县卸任归里,遨游山水间,游览至县城南边十五里某地,决意定居于此,“以其山势委蛇盘屈有潜隐之意”,命名为隐龙,隐龙方氏自此得名,成为旌德方氏众多支派的大宗,隐龙也成为旌德方氏的地望。隐龙方氏在将近千年的繁衍迁徙中,相继形成了十多个支派,一些较有实力的支派拥有数量不等的世仆。隐龙本村除拥有管、周、胡、张、徐、王、汤、凌等占据相当份额的外姓世仆,还包括大量方姓世仆,其中除随主改姓者外,应该还包括其他方氏。相对而言,从隐龙本村迁居分出的方氏诸散支则实力较弱,所拥有的世仆数量和姓氏也较少,厚儒派的世仆主要是陈氏,藁口派的世仆皆为汪氏,水西派和基村派下世仆则大多有名无姓。与方氏散支世仆姓名信息相似的还有南陵葛氏的世仆。 太平李氏谱中载有部分房支世仆的生死延续、娶妻生子等情况,提供了明末至清中叶间宁国世仆的家族世系和人口繁衍等资料。李氏二房李腊关拥有杨姓世仆三支,陈姓世仆二支(其中一支后来转出),四房李金四拥有蒋姓世仆一支。世仆族内亲兄弟之间的过继较为常见,承祀的长幼搭配相对宽松,与所谓“长子不得为人后”的继承制度无甚关联。杨钟玲娶妻韩氏,生有三子,只有长子杨升有后,所生三子中除幼子继承家业外,次子承祀二弟,长子承祀三弟。杨月育有四子,长子杨九寿无后,将二弟杨四七的三子杨钟玉、三弟杨南寿的三子杨钟报,“并继为嗣”。堂兄弟之间的过继也存在,四房李金四世仆蒋老育有闰生、快生两子,闰生第三子蒋栢其育有三子,其中蒋仓被过继给快生之子蒋天荣。异姓过继也得到允许,陈田妻徐氏,“过继徐居为子,改姓陈”,名为陈居。世仆的婚姻状况存在很大的差异,虽然部分世仆终生未婚,但世仆续娶的现象也不少。如陈居娶妻徐氏,继△氏。蒋信妻许氏,继马氏。生于崇祯三年(1630年)的杨妹,“妻石氏,生子加。继马氏,生子海”。女性姓名也被写入,杨奇九之妻名许松花,其子杨永娶章永花,其孙杨细娶杜荣妹,此后该支相继娶入项桂花、蒋顺花、汪三妹等妇。 由于世仆世系只详载男丁,不提供女儿辈的信息,这给家族人口统计造成一定不便。不过就世仆杨贵家族的男丁资料来看,还是可以对其人口增殖状况作一蠡测。见下图所示:  各代世次如上图左侧数字所示,括号内系男丁的出生年份。以明末买入的世仆杨贵算作第一代,其妻蒋氏在顺治十四年(1657年)诞下第二代杨贞。杨贞生有两子,其次子杨千生于康熙二十一年(1682年),娶妻施氏。在杨千29岁至56岁之间即康熙五十年(1711年)至乾隆三年(1738年),其妻相继生下恩、志、忠、懋林、悲、忍六子,生育年龄长达27年。统计明末至清嘉庆年间的杨贵家族,自第一代至第七代的男丁人口分别为1人、1人、2人、7人、9人、8人、2人,共计30人。各支人数虽然差异较大,但通过族内过继达到相对平衡。如杨义苟被过继给杨懋林,其亲兄弟杨来子又将儿子杨愚过继给他。以往人口史研究的关注视角已经逐渐从豪族著姓扩展到普通民众,尚缺乏对贱民群体的讨论,太平李氏世仆特别是杨贵家族自明末至清代中后期的婚姻、生育、收继乃至家庭规模和结构的状况,为了解贱民群体的人口变动实态提供了鲜活的例子,有助于丰富对人口史的一般认知。 主仆之间存在特定的权责关系,主人需要为世仆提供必要的生产和生活资料,根据世仆个人能力和工作性质等差异来分配资源。就泾县水东翟氏宗族而言,佃其田地坟基等土地者有世仆和佃农数十人,在世仆姓名后缀“儿”以示区别。世仆既能以个人名义独立承揽土地,也可数人共同佃用一份,数量自五分至三十亩八分不等。该族居于山区,特别强调山场产权的公有,如某一山场虽然分栽杉木,“众议拼木尽日,仍要存众,照旧樵采,不得执分侵占”。甚至推衍到对世仆林权加以保护的地步,如张家门伴仆栽插在牛臀肩山上的树苗“不得私相典买”。 主家对世仆并非一视同仁,通常会加以甄别,根据其表现给予不同的待遇。南陵杨氏支下的世仆周朗勤劳能干,公同议定给田三亩三分、桥涧坞地一块和仓屋头屋一间,藉此使其继续输诚;另有王姓世仆服役专一,公批给予耕种权和埋葬权,得以享受主家的荫庇。泾县董氏为所属七姓世仆婚配婢女,在每年元旦时节按各房年头等资历计口授粮。旌德朱氏也遵祖遗训,每年支给世仆年粮若干。更有甚者,明天启年间太平汪姓世仆与土豪发生诉讼,但被设计陷害,主家程文纁挺身相救,保护了汪仆的利益。值得一提的是,部分主家还有意识地将其宗族模式套用于世仆家族,如太平馆田李氏宗族拥有“奚、叶、夏、高、董、向六姓之族,世为奴婢”,其族祖李千三在牛角岭“选地给奚仆建香火堂”,帮助奚姓世仆建设祭祀场所,应算是特别的优待。 世仆在经济方面的获益,是以其社会地位的出卖为代价的。主仆尊卑等级森严,主仆名分极其严厉。大族对世仆的要求相当细致,除了固定的劳役外,还有一系列的人身束缚规定。江希曾说过:“惟不得与主家抗礼,见必侍立称官人或称老爷,自称曰小的,女不缠足,男不读书,此外无他异也。”泾县査氏谱中明确写到:“祖上传之子孙,世世服役,尊卑体统甚严。”该谱收录《主仆相沿体统》一文,详细记载了主仆规矩,包括贺年节、嫁娶丧葬、抬轿随行、日常交往等细节,并对世仆的礼仪、装束等作了严格限定。这与休宁吴氏宗祠葆和堂在光绪年间制定的庄仆条规,颇可比照而观。主仆关系一旦确定便很难更改,遇到世仆出户的事件,很容易被世家大族所压制。清初有份《京报》写到:“徽、宁自唐迄今,主仆名分久定,一旦冠履倒置,自此人心不定。”这段文字显然是为主家镇压世仆的合法性张目,其维护尊卑等级之心态可谓昭然若揭。 世仆平日凿井耕田,自食其力,与佃农无异,但需要承担一些特殊的劳役。此等劳役通常是固定的,容易根据具体分工而发展为专业化倾向。泾县左氏有三姓世仆,其中左庆宗一户原随主姓在八甲户内附册输粮,后因人口繁衍较快,在主家迁居县城后,世仆“愿应役者来城,不来者任其居乡耕作”,根据生产方式的需要,出现专业上的分流,在某种程度上拥有一定的职业和居住选择权。蒋姓一户人口较少,每年立春后来城舞狮子,住在宗祠庑下,先向家主拜年,再向本家及外姓舞狮酬愿,照例施赏后回乡。新买入的徐金全及其侄望升一户,“城乡有婚丧各事,只要呼唤,伺候一切”,承担相对较多的杂役。 外出服役的世仆应该为数不少,如隶属泾县赵氏的世仆唐祯,曾在数千里外梦见父母有病,于是踉跄归省,此人可能是随侍主家出游甚或顶替主家外出经营的世仆。乾隆三十九年(1774年)商人胡赠君自汉口买舟挈家眷至泾县,随从中有脚子柳会,“时柳仆尚未跳梁”,尚以世仆身份随侍主家返乡,“脚子”亦可称“脚人”、“脚力”,是类似于挑夫、信客的人,“跳梁”系指世仆摆脱大姓控制的出户行为。关于“脚人”的身份,叶显恩认为“似亦当由奴仆或佃仆充当”,王振忠则以为需进一步斟酌,“脚人与私人随从的家丁、奴仆或佃仆,应当有着较大的区别”。结合两位学者的分析,笔者认为“脚人”这一职业群体的身份是相对开放的,既有世家大族的世仆,也有普通平民参与其中。 世仆作为依附于大姓的经济主体,一般居住在主家宗祠或村落附近,亦有散居于寺庙、渡口、坟园等业主产业所在地。前揭太平李氏宗族二房李腊关的世仆分别居住于本村北角、本村西岩边、上大园油榨里、溪源陈家坞、吴家冲口和住史冲桥等李氏村落周围,四房李金四的蒋姓世仆后裔分迁至四都崇岭脚、大圆桥和梅渚里等稍远地区。又,前揭泾县左氏于同治元年(1862年)买入徐金全及其侄望升一户,住进八甲宗祠横屋。此外,泾县徐氏宗族的墓图中有标示“徐庄佃仆住”字样的房屋,宣城县章氏族的祖茔附近有庄屋数间,当为看坟世仆的住所。当然,附村居住者并非全是世仆,有王远进一户附于泾县安吴王氏村落居住,“作匠,非吾族也”。泾县査氏对所属世仆姓名住址作了细致记录,如下所示: 所属主家 | 世仆姓名 | 世仆住所 | 通查 | 一户陈金昌儿成丁 | 丁石柱坑住十甲串下 | 一户王训安儿成丁 | 丁茅坦里住八甲串下 | 一甲查世大 八甲查显祖 | 一户王琴昌儿成丁 | 丁陈冲住一甲串下 | 一户葛进保儿成丁 | 丁东山下住五甲串下 | 一户钱伯山儿成丁 | 丁道马岭住五甲串下 | 二甲查乔本 | 一户钱荣昌儿成丁 | 丁下甲住二甲串下 | 一户王满保儿成丁 | 丁石柱坑住二甲串下 | 一户葛毛昌儿成丁 | 丁塘冲里住三甲串下 | 一户陈寿和儿成丁 | 丁西头住五甲串下 | 一户弁单山儿成丁 | 丁葛村墙里住八甲串下 | 一户李路昌儿成丁 | 丁下甲住十甲串下 | 四甲查世魁 | 一户王福昌儿成丁 | 丁石柱坑住三甲串下 | 一户陈再兴儿成丁 | 丁陈冲住四甲串下 | 一户王瑞山儿成丁 | 丁西头并下菥荻住十甲串下 | 九甲查武乔 | 一户沈武山儿成丁 | 丁赤豆坞住十甲串下 |

其中“世仆姓名”一栏记录格式为“一户△△△儿成丁”,“△△△”为世仆姓名或其祖先姓名,这可能与作为纳税单位的花户名称相似,后缀“儿”以示身份卑贱,“成丁”即成年男丁。“世仆住所”一栏记录格式为“丁△△△住△甲串下”,用以指代其住所的小地名及隶属保甲。根据上表可见,宗族公用的所谓“通查”世仆有二户,各支派亦分别拥有数量不等的世仆,其中二甲实力最强,九甲实力最弱,一甲和八甲系联合拥有。世仆与其所属主家的住居,绝大部分都不一致,呈现出相互杂居的形态,大概是因其人口繁衍和历次产权分割、流转所造成的。 关于宁国世仆的归属,经过历代分家继承,产权过于碎化,已经无法在严格意义上成为隶属个人的私产,只能成为归宗族或分支拥有的公共财产。魏金玉的研究表明,这种集体所有制的产权归属方式,是宗族秉持对世仆所有权的重要保障。泾县潘氏谱中详细记载了世仆的分配使用情况,具有相当的史料价值,整理如下: 都图 | 世仆姓名 | 批有产业 | 日常使用 | 当差 | 备注 | 茂林都一图 | 杨茂昌一户 | 基田、坟山 | 一甲、四甲、九甲 | 一甲 |

| 张南来一户 | 坟山、基田 | 一甲、六甲、七甲、十甲 | 三甲 |

| 周桂祥一户 | 坟山、基田 | 一甲、三甲、十甲 | 三甲 |

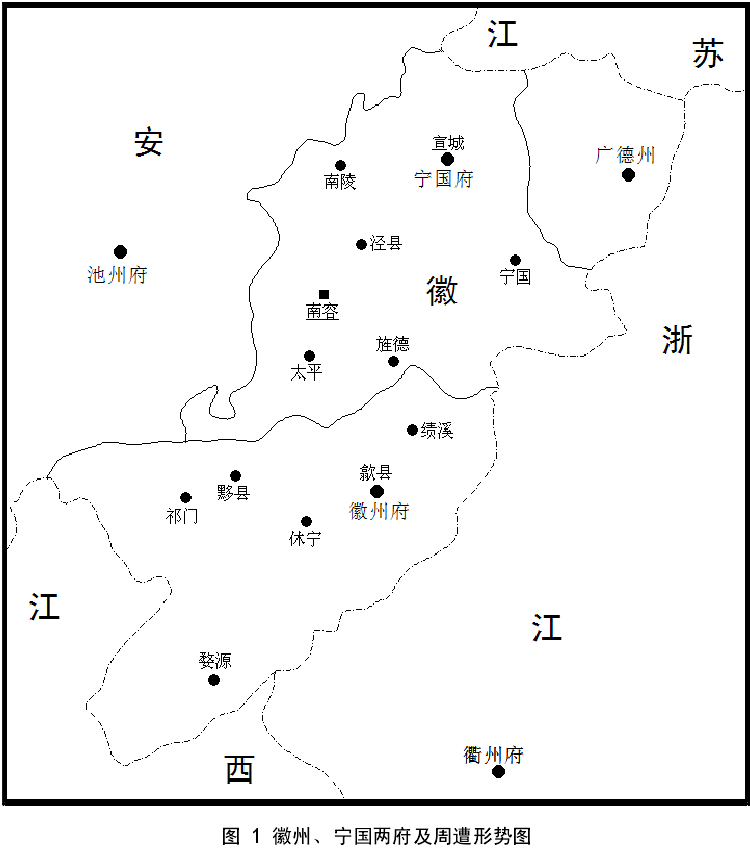

| 王昌保一户(延寿) | 坟山、基田 | 二甲、六甲、潘华分十甲,潘我生分八甲内有王道一支服役 | 二甲 | 雍正六年王万老出户未遂。同治十二年(1873年)八甲将批业取回,仍归原主,免服八甲役。 | 凌聚宝一户 |

| 九甲 | 九甲 |

| 凤□一户 |

| 七甲 |

| 明朝义批洪姓传昌共用。 | 王满一户 |

| 二甲、六甲、十甲 |

|

| 王世文、王世延、王世煥、王标 |

| 八甲 |

| 光绪六年领受八甲,给予洋银一百四十圆正。 | 十二都 | 朱敬兴一户 | 基田、坟山 | 潘泰分 |

|

| 徐添孙一户 | 坟山、基田 | 合族 |

|

| 朱尔兴一户 | 坟山、基田 | 潘轩分 |

|

| 朱福孙一户 | 坟山、基田 | 潘轩分 |

|

| 朱鼎朝一户 | 坟山、基田 | 潘轩分 |

|

| 倪保生一户 | 坟山、基田 | 潘轩分 |

|

| 九都马岭 | 陈继昌一户 | 基山、基田 |

|

|

| 汪天岩一户 | 基山、基田 |

|

|

| 双浪都 | 荀撰一户 | 坟山、基田 |

|

|

|

其中茂林都、九都、十二都位于泾县西南,双浪都位于泾县西北,可见潘氏世仆散布于距离不等的都图,可能是历次购买积累的结果。世仆在族内继承和买卖,各支对共用世仆拥有错综复杂的所有权和使用权,世仆的日常使用与当差服役也是可以分开执行的,于是出现了世仆共用的现象。如张南来一户的日常使用归一、六、七、十等四甲,但服役当差则归三甲。至于光绪六年(1880年)潘氏八甲购买了四名世仆的使用权,应该是从宗族中单独抽出来转卖给其中某一支派的。 随着世仆流转买卖率的提升,除允许本族分支共用世仆,甚至出现不同宗族共用世仆的现象,潘氏仆中的“凤□”(笔者注:此字无法辨识)一户在明代时“义批洪姓传昌共用”。又泾县徐氏与蔡姓共蓄一户世仆,“姓龚名盘碧,更名王满儿,现有二十余口,与蔡姓共蓄”。所有权分割的灵活性,导致对世仆的所有权越分越细,并可以实现流通转让,这是世仆与佃农的重要区别。 二、开豁世仆令与地方社会 由于主仆之间的阶级压迫,世仆因抗拒被逐或亡命他乡的现象可谓层出不穷。南陵杨氏对待稍有反抗行为的世仆,即剥夺其服役资格,如有詹姓世仆被剥夺了见面作揖的义务,相应也就被免除受主家荫庇的权利。至于逃亡在外的世仆,主家会四处追查,有詹、张二姓“先朝万历初年逃走在外,莫知去向,兹录于谱,倘后查出,定行拿回”,为便于缉拿归案,民国谱中罗列了逃亡几位世仆夫妇的姓名,距修谱已时隔三四百年。 雍正年间官方开豁令的颁布,为世仆出户提供政策条件,但也激起世家大族的不满,纷纷采取压制行为。前揭太平杜氏自元代获得刘姓卖身契以来,已历400余年。杜氏掌握了刘姓服役文契这一确凿证据,已在雍正开豁法令的改革对象之外,但为了继续稳固地掌控刘姓世仆,还是作了精心周密的安排。雍正六年(1728年)七月中旬,刘姓世仆给杜氏新立文约一则: 立字人世仆刘姓子孙刘财、刘万等,原有前朝身祖刘庆,于大元延祐三年,因解粮使费无出,合家男妇卖身与恩主杜巳三公家下,更名刘诸,世代应用,历今无异。今奉抚宪提请圣恩,依议例内开明“受主豢养者,不在开豁之例”。今身等世受豢养,自愿仍前,婚丧等事,听主呼唤,世代应用,并无悔心。立此永远存照。 大清雍正六年七月十五日立字人世仆刘财、刘万、刘发、刘旺昝、孔胡标、刘晓笔。(以上俱押) 在此则文约中,刘姓后代六人重申了元代卖身契的有效性,确认他们不受雍正开豁令的庇佑,最后宣誓继续服役输诚。此时离雍正五年开豁令的颁布仅仅一年,刘姓世仆是否已有出户意图或行为不得而知,但这份文约提供了主家如何应对国家力量的有效证据。由此可见,雍正法令刚刚进入实施阶段,便在地方上受到抵制和反弹,其实际效力如何,难免令人生疑。 对于已有图谋出户行为的世仆,大族的压制行为似乎较易成功。泾县大族潘氏实力雄厚,屡次镇压了王氏世仆的出户行为。世仆王万老在雍正六年贿买于同知,希望获得出户的政治身份,结果于同知被上级批饬革职,王万老仍归潘姓服役。整整一百年后的道光八年(1828年),当该仆后裔王国彜为逃役而捐买监生时,再次被潘氏告上官府,王氏世仆数人也连同被告。受到牵连的王国谋等人立即行动,一方面具禀官府,请求免除拖累之罪;另一方面向主家立认字,认为“此实系国彜一人违背,与仆等无干”,与之划清界限,不敢稍有干纪犯分之举。甚至对于已出户世仆,主家依然拥有控制力,如嘉庆年间旌德土豪朱则治,偶因小故便将已出户家人李满打死,“其父胁于势,不敢控”。 作为弱势群体的世仆,其内部常常是一盘散沙,因而个别的出户行为很容易被大姓所化解。相比之下,一些有实力整合内部资源并走向联合抗争的世仆人家,成功率便会高得多。雍正十年(1732年)泾县人胡寰等人联合京控一案,即是其中的典型。据雍正十年八月二十三日安庆巡抚程元章题本《该臣看得泾县胡寰等同击登闻鼓、控告翟早盘等诬赖为仆一案》所示,胡寰、葛遇、何亨、张知龙、戴茨、董林、左常、佘任仕、倪标玻和徐宦胜等十人,趁雍正五年开豁法令颁布以后国家政策与社会形势的转变,先后赴京控告,将翟早盘、凤夭奇、凤宦、章天标、徐攀、徐答章、钟岳、洪兰和吴葵等人冠以“诬赖为仆”的罪名。根据《大清律例》规定:“若冒认良人为奴婢者,杖一百,徒三年;为妻妾子孙者,杖九十,徒二年半;冒认他人奴婢者,杖一百。”刑部把这个案子交程元章审理,他在调查之后认为,知县吴启文并不确查文契和豢养的实际情况,“一概断令开豁”,触犯大姓的利益;继任知县张允煦,惟以种田、住屋、葬山为豢养准则,“一概断令服役”,又触犯小姓的利益。两任知县的处理方式走向两个极端,而前任安徽巡抚范时绎单单将胡寰予以免役,“胡寰因閤族未经开豁,首先进京;葛遇等复先后进京,击登闻鼓”,引起连锁反应,最终导致了京控之举。 程元章经过调查,梳理出案情的来龙去脉。胡寰等人的祖先曾经依附于翟早等人的祖先佃田住屋,代代相沿,遂被指为世仆,不过翟姓等大户已经没有文契可凭,年世也茫无可考。程元章在审理此案时,将原告胡寰等人与一般奴仆区别对待,认为“田系分租,既同于佃户,服役则计工给价,又类于雇工,较之衣主衣、食主食、服役于一主之奴仆迥然不同”,建议全部开豁为良。至于所控的大户人家,因涉及的田产纠纷等具有复杂的历史因素,将责任推给官司两造的祖先,豁免被告翟早盘等人的责任。在审查此案的过程中,程元章试图将大小姓之间关系处理为简单化的租佃关系,建议对小姓所葬之山“量给微税,听其输粮”,房屋基地则“议价给还原主”,小姓佃种各产“听各原主管业”,最后由皇帝批准为定例。 在这场官司中,小姓们最终获得了胜利。雍正十二年(1734年),知县阮彩在冠盖乡增设永盛都,下辖一图,专门为这些成功出户的世仆设立基层组织,使他们拥有直接向国家纳税的权利,从而顺利摆脱大户的控制,改变了受欺压的悲惨命运。此后相似的案例应该不少,这在嘉庆《泾县志》的编撰中得到体现。嘉庆十年(1805年)修撰《泾县志》时,“公议乡、都、图、甲中姓氏清白,前志及仪门碑有未载入者,同都同图十甲人赴县具结,连保移学,送志局附载于各甲下”,地方政府藉此机会对都图作了调整,细致地规定了编定门牌的门槛,为成功出户的世仆编定新的保甲、花户,足见当时世仆出户者为数不少。不过也有一些试图编入保甲的小姓遭到失败,如永定都二图六甲在嘉庆十年全图具结连保,希望在花户名册中增入“董有兴”一户,但被一图徐姓上控阻挠,结果失去了在县志中正名的机会。 与上述情况不同,泾县义门李氏与世仆李氏之间的官司,是大小姓地域争斗的又一类型。据义门李氏谱牒所载,始祖李伯陵在唐大中年间南渡宣州,其后裔在宋元之际徙居泾县庙门,元时李道三迁居泾县南容,是为义门李氏之祖。义门李氏的祖先李春辉,收买李珠宝为世仆,该仆于雍正六年志欲出户,一番控争之后,因其妻葬于李氏山场,被官府判为“受豢养之仆”不准出户,责令出具甘结认状,至此风平浪静。嘉庆十四年(1809年),又有世仆后裔李毛忽然叛主逃役,投靠吴姓,最终遭到李氏镇压,立有服役认字。至道光十七年(1837年),风波再起,李珠宝后裔李兰生收买十二都二图一甲户首李大煃,把永宁都八甲的田产拨归该甲输差,请其保举捐纳为监生,又私买义门李氏宗谱来冒称后裔,藉此涂抹其为世仆后裔的痕迹。此举遭到义门李氏强烈抵制,在他们看来,李兰生等人拒绝为其族清明墓祭服役已属悖逆,作为李珠宝户后裔,“向居永宁,谊分主仆,今逃十二都,反为兄弟,污宗辱谱,誓不共立”,对李兰生等人敢于触及李氏利益底线而愤愤不平。于是,由李素等人出面将之告上官府,官司跌宕起伏,一直持续到道光十九年(1839年)。官府在审理过程中另有考虑,一方面认为李珠宝户原编在永宁都八甲,的确表明李兰生系世仆后裔的身份背景,但其祖上迁居永定都已历多代,自食其力,事实上早失受义门李氏豢养的可能,所以例准捐考,与齐民无异,从根本上断除两家的主仆名分。另一方面,虽然同情李兰生等人试图摆脱世仆名分的心情,但更注意从均平赋税的角度来权衡,直到李兰生提出补贴钱文请永宁都八甲其他族姓轮流代办税课的方案后,才决定支持其转户行为,并将其花户改入现居地永定都,避免转入十二都而刺激义门李氏。需要说明的是,震山乡十二都和冠盖乡永定都、永盛都同属于泾县南乡,其中永盛都在乾隆年间改名为永宁都。 前揭雍正十年葛遇等人的出户案件,在本地影响较为深远,在此案中也得到充分体现。原告李素在禀文中称:“因于雍正十二年有仆户葛遇等赴京呈请立户,是以于冠盖乡添设永宁都,令各世仆居住,专当本都前项户役,故永宁一都相传皆系仆户,李兰生捐纳监生,联姻大族,将田产拨入十二都,实系规避仆户之名等情。”葛遇等人系雍正十年上控,永宁都即雍正年间设立的永盛都。虽然永宁都已经是合法的基层组织,但从民众心理来说,“相传皆系仆户”的历史阴影依然挥之不去,李兰生等人“不甘仍担仆户名目”, 所以千方百计将永宁都田产改拨出去,试图掩盖他们作为世仆后裔的事实。从官府最后的判决结果来看,虽然驳斥了李兰生等人冒充李氏宗支的意图,但在实际上却肯定了他们在身份重塑方面的行为。值得一提的是,李兰生等人的出户并非孤案,与其同在永宁都八甲合户当差的徐姓世仆,数百年来实力渐长,充分利用时代形势的变化,通过改拨花户对身份加以重塑,“李兰生等九十余户逃归十二都,徐成章等八十余户逃归永定都九甲”,后来皆得以顺利出户,对此义门李氏亦无可奈何。可见,部分世仆在斗争中有走向联合的趋势,互相援引,汲取经验教训,最终获得出户机会。此外,也有主家出于善意主动放出世仆,如泾县洪村都人汪崇秋“有祖遗仆俞姓者,生老无嗣”,遂焚契解除主仆关系,打发回籍以承祧继嗣。 除了一系列官方开豁政令引发的政策松动,战乱也成为影响主仆关系的重要转捩点。战争及战后的移民,相当程度上改变了宁国府的居民构成,对地方大族造成巨大冲击,严重削弱其社会控制力,为世仆出户提供了历史机遇。例如元末红巾军之乱,旌德汪氏的杨姓世仆在“红巾乱后并无存”,据说有后代居住在邻近的宁国县,但多年不归,早与主家断绝了关系。太平天国战乱以降,地方大族的控制力有所减弱,部分大姓为世仆打开了赐姓开户之门,尚带有一定的附加条件。旌德江氏的世仆所剩无几,其中一仆即放出为良,给以田产,让他住在江氏祖坟附近,一切待遇皆如平民,惟有清明祭墓用于陈列祭品的方桌归他预备,试图从名分上加以控制。该仆后裔引以为耻,将方桌在祭祀前夕抬到墓前,次日祭毕后移走,避不见面,江氏也无可奈何。隐龙方氏也认为:“仆从主姓”是自古有之的道理,虽然予以优待,但不可冒犯主家排行,以免导致称呼混乱,告诫后人须谨慎对待。民国纪元以来,一些开明的大族接受时代变迁的现实,进一步放弃对世仆的社会控制。如旌德江氏在民国初年议决开放祭祀规则,“遇婚丧祭祀给赀雇役,寓居客民多受雇者”。客民作为新的弱势群体,开始承担世仆的部分职能,这似乎也可以验证韩恒煜关于棚民的出现部分促使佃仆制走向衰落的推论。 战乱不仅冲击了大姓,更冲击势单力薄的世仆。旌德江氏宗族的七分祠,有尤、赵、孙、汪、汤等姓世仆,各房又各有私仆,共计不下千余人,但乱后仅剩男女数十名,只好统归祠内当差。旌德汪氏大族的世仆杨姓,旧居在板桥村附近的麻园里,替主家看守坟山,曾经是人烟繁密的聚居点,转眼杨姓余丁四下散逸,仅剩下一间香火屋,成为人迹罕至的废墟,不免令人感慨:“麻园接板桥干里,比户宏农郡小家。一自沧桑香火冷,两三间屋夕阳斜。”宏农郡乃杨氏郡望之所在,遥想杨姓昔日烟火之盛,反观当今废墟斜阳,可见战乱造成的人口损失之大。在旌德隐龙方氏世仆中,“有未出户而历数传竟无其后者,或盛或灭,难以枚举”,泾县胡氏的世仆在战乱后尚剩十数丁,至光绪初已经不绝如缕,生存状况大体如斯。战前有些世仆家族的人口增长过快,一户可能历数百年后繁衍为二三百人,主家也因人口增多而分家析产,出现贫富分化,部分势力衰落的主家之控制力自然弱化,若驾驭不当则有尾大不掉之势。如旌德白地有七姓世仆,“刁狡凶恶,目无主人”,但战乱后人口锐减,气焰也有所收敛。 纵观大小姓之间的关系,并非简单的单向压迫,既不似扩展型的亲属关系,也不完全是阶级对立的等级关系,其中包含着复杂的因素。世仆制度长期存在,具有一定的历史合理性,主导因素是大小姓之间存在的互补关系。小姓对大姓的经济依赖,使其在社会地位上需要让渡部分权利,导致双方形成不平等的尊卑等级。按照江希曾的说法,世仆因工役所获得的报偿丰厚,“有事役之,一例给资,毫无亏苦……从前虽奉上谕,准其出户,三代以后得齿齐民,此辈以便于谋生,情愿守此世业”。因此出现所谓自愿当差不愿出户的义仆,是颇为正常的现象。旌德戴氏谱的记载如下:“徽宁囊有自愿义仆名目,本族如光姓、杨姓、叶姓、李姓,供役二百余年,盖住主屋、食主粮、葬主山,义不忍离也。附记之,亦见祖宗之流泽孔长云。”此段话将戴氏的大族心态表露无遗,在他们看来,自己的宗族有着极大的向心力,对此感到无比的自豪。倘若过滤掉其中的自夸成分,应该说经济利益对世仆有着强大吸引力的推断并不为过。 如果说戴氏谱中彰显的大姓立场并不完全可信,那么不妨听听世仆自己的声音。民初旅居扬州的旌德士绅汪时鸿,所编家谱中记有六世祖汪立藩助人脱户的故事,即能反映部分不愿出户世仆的心态。据说某日有汪姓小户奉其主人之命拜访汪立藩,言谈举止颇令人赞赏,问其身家来由,自称从小失去父母,流落无所依靠,大户女主人念在与其母家同村居住的情分,收留回家,一同饮食起居,成年之后婚配婢女,并给以田产房屋,“不小户而小户”,原非小姓却沦为贱民。汪立藩动了恻隐之心,约好在隔日宴席以宗族本家辈行相称以帮助他出户,汪姓喜极叩头归去。怎奈第二天汪姓在宴席上默不配合,隔日又来拜见汪立藩,道出心头的担忧,据说他当日回去与家人谋至终夜,“凡百皆易处,独子孙男女已两代,皆小户,为婚万难处,无如何愿”,最终决定放弃难得的出户机会。归根结底,背后是经济利益的诱惑和社会观念的局限所致。从某种意义上说,宁国世仆对主家的依附关系可与绍兴堕民的“门眷”服役权相比拟。 世仆依靠主家提供生产、生活资料的依赖关系,短时间内难以彻底改变,经济水平的波动,导致一部分出户世仆重走服役的老路,以社会地位的出卖来维系最低水平的生活,如隐龙方氏的世仆中即“有出户而复应差者”。宁国府南部靠近徽州的区域,世家大族实力相对保存较好,对世仆有较强的控制力,至民国年间依然没有太大改观,这是世仆制度得以延续的社会基础。旌德隐龙方氏在清代前期加入柳山方氏真应庙会谱,跻身于徽州方氏的联宗活动,在隐龙本村建立供奉方储的真应祠,直到1926年尚设有专门的香灯世仆负责看守。这似乎是宁国府南部山区的普遍现象。甚至到了1940年代,经过泾县西乡的旅行者发现,此地每一大姓祠堂都有若干世仆人家看守,他们都是官宦人家的奴才,口里只有老爷、少爷、太太、小姐的称呼,并只能和他们同样的世仆人家论嫁娶婚配。他们应具的专职是主家的婚丧礼仪,包括鼓吹、下地打扦等。主家有体面的人出外拜客,他们挟着拜匣儿跟在人后或轿后,同时也担当着主家的轿班。听说已较为“解放”,不过在他们的主家面前仍得站立着说话。这与清代世仆的境况如出一辙。 三、宁国世仆与徽州伴儅 在清代的官方表述中,既然能将宁国世仆与徽州伴儅相提并论,显然是认为两者具备一定的共同特征,这应该是当时人的一般认识。结合上文对宁国世仆文献的梳理,可以相应地印证这种认知。与徽州伴儅相比,宁国世仆亦有很强的延续性,其出户斗争也与徽州伴儅存在相似性,具体而言有以下几个方面: 一是徽宁两地世仆的斗争时间大体相当。雍正年间发布开豁贱民的谕旨,徽州地区的佃仆纷起反抗。如徽州村落文书《新安上溪源程氏乡局记》,记载了雍正八年至九年(1730—1731年)世仆出户斗争的情况。泾县潘氏的世仆王万老和义门李氏的世仆李珠宝,在雍正六年志欲出户,与主家展开争控。雍正十年泾县胡寰等人京控案,推动了国家对世仆开豁政策的调整。此后直至嘉庆、道光年间,两地世仆的出户斗争前赴后继,此起彼伏。 二是徽宁两地世仆的斗争方式具有相似特征。前揭《我之小史》第六回《王母大闹隆记行,詹家仝控逆仆案》,对世仆出户方式有着相当生动地描绘,可与宁国世仆的出户斗争相互映衬。就有实力的世仆而言,至少有三种常见的出户方式。试图单独设立乡约或将田产改拨投税,摆脱了税粮所在地大族的控制;与周边有社会地位的族姓通谱,获得跻身大姓的机会;通过捐纳功名和参加科考,拥有一定的政治身份,推动家族身份的重塑。 首先,“户籍”是确认社会成员身份地位的重要标志,与社会地位和权利密切相关。明代中后期以来,“户”不再指一个特定的社会群体,而是指一定田产或税额的集合体,这种转变促使析甲、分户现象增多。在徽州宗族文书中有许多反映征税、保甲与宗族有着密切关系的资料,可与宁国府文献相互印证。泾县各都图设有乡约、保正、户首,负责领催钱粮、充当户役,散处各都的世仆们被大户转嫁负担,征税、保甲等成为大族压迫小姓的工具。康熙二十七年(1688年),泾县冠盖乡十二都附丁向官府吁请立户,被知县傅泽洪所采纳,在震山乡增设下辖三个图的“怀恩都”,旨在帮助小姓实现独立纳税,这与清初徽州增图现象的时间大致吻合。但到了雍正年间,怀恩都一、二图已经废弃,惟三图尚存数甲,户籍人口流失严重。他们或许和李兰生等人一样,为了逃避民众对具有世仆标记的特定都图的歧视,千方百计地将田产转寄到其他都图,导致里甲制的相对不稳定。 其次,世仆需要在宗谱上做足功夫,这也成为主仆矛盾的焦点之一。清代法律对宗谱、墓碑、契约作为审理依据的使用作了限定,但是地方官员仍然按照民间习惯判案。在契约等证据缺失的前提下,官方常常以宗谱作为断案凭据。翻检相关材料,可以明显感受到宗谱在固定产权与权益方面的功能不容小觑。安徽巡抚在义门李氏主仆控案的批词中称:“人之世系,全以宗谱为凭。”李兰生为了获得出户的资格,在宗谱上耗费不少心思,“于道光十七年私买李含长们宗谱”,冒称与李氏同宗共谱,被官府识破后,在供词中表达出这种侥幸心理:“见有禄和公一支,并没刊载后代,也没注写绝支字样,因监生们始祖乾昌生子耀祥们,只道就是禄和子孙,因迁居别都,日久失载,当认为禄和后裔。”最后被判定不许冒认李氏宗支,但已经达到为其出户张目的目的。 再次,通过捐纳功名或参加科考,充分利用所得政治身份,推动家族身份的重塑。嘉庆十四年,宁国县柳姓“输粟入太学”,即有人以其曾为世仆为由,上控官府,高廷瑶与姚鸣岐经过认真审理,提出“以有无身契、是否服役为断”的新准则,是清代世仆开豁史上的重大进步。李兰生重贿户首李大位转入田产后,又请其“保举兰生捐纳九品职衔”,令义门李氏非常反感,认为李兰生藐视官法和祖先甘结,强烈要求予以处置,这与徽州詹氏对待世仆参加科考的态度如出一辙。 以上三种出户方式相互关联,集中反映了主仆诉讼案件的焦点和强度。一方面,世仆本身实力的提升,拥有与主家打官司的经济实力和社会动员能力。陈柯云认为徽州佃仆的经济实力及其在控案中的诉讼策略,与其有机会外出佣工、经商有关。对照泾县义门李氏的世仆李兰生家族,“久与县中潘、翟、查、吴各大姓联姻”,显非一般穷苦世仆,在道光十七至十九年的诉讼中,“添砌差役嚇诈的话,希图耸准”,显得有张有弛,精于控案,应与该族“聚族两朝,丁男半百,农工商贾,各有专业”的雄厚背景相关。经济实力的提升和诉讼经验的增多,有利于世仆在控案中作了精心周密的准备,有条不紊地践行更多的出户方式。另一方面,世家大族的厚重基础和社会风气的影响,不大能轻易打破。义门李氏世仆在雍正和嘉庆年间脱户行动惨遭失败,直到道光年间才实现愿望,历时一百多年的主仆官司,充分显示出世仆出户在实际操作中的难度,亦可见出户所需门槛之高。随着时代的变迁,宁国世仆的制度保障因现实变化而有所松动,但是世家大族的实力和传统风气的惯性,让一般世仆难以咸鱼翻身,这也是直到民国年间还有大量世仆存在的原因之一。邹怡对徽州的研究也证明了这一点,雍正开豁令只是一种外来的行政干预,并非完全自身商业发展的结果,所以徽州佃仆制还能延续至民国,其间因佃仆身份认定问题而引发的诉讼也屡见不鲜,可见当地社会、经济对佃仆制的强大维持作用。 宁国世仆与徽州伴儅的相关性,应结合徽宁两地社会文化和经济形态等背景因素予以理解。徽宁二府的地缘和人文相近,在乾隆元年(1736年)徽州休宁潘伟为旌德方学成的文集撰写的序言中提到:“宣歙江南大郡,击橛相闻,阡陌交通,山水、风俗、物产亦略相近。”徽宁两府作为佃仆制度保留比较完整的区域,社会文化之共性与经济形态的相似,使得两地的比较研究具有可行性。结合徽宁地区的实际情况来看,世仆制的维系主要有两大因素。 其一,地方大姓聚族而居的地域特征,宗族势力发达的社会形态,有助于培育出豢养世仆的风气,为世仆制度的延续提供社会基础。历史上“徽宁二郡,聚族而居,支分派衍,尤多著姓”,著姓大族比比皆是,宗族之间交往密切。康熙年间进士潘永洛,在游览皖南时描述了当地宗族形态:“每逾一岭,进一溪,其中烟火万家,鸡犬相闻者,皆巨族大家之所居止。一族所聚,动辄数里或十数里,即在城市中者亦各占一区,无异姓杂处。”清末南陵地方士绅刘镇鐈给曾国藩的善后条陈中,也谈到皖南地方社会结构的独特性:“高甍大厦,鳞次栉比,千家万家,群居聚处,村落之盛,势嫓郡县。”大族聚居于乡村、城市的居住形态,是宗族势力发达的基础,是世仆大量存在的前提。宗族以宗祠为维系族内团结的重要纽带,故而极重视兴修祠堂。康熙太平知县陈九升也注意到:“宣歙俗最重祠堂,宗祠外多建支祠,往往合支而构。”可见宗祠和支祠作为宗族精神象征的职能,在徽宁地区得到相当程度的发挥。宗祠、支祠等宗族设施是吸纳世仆服役的重要载体,宗族活动是世仆服役的主要来源,宗族势力是压制世仆出户的基石。所以,高度发达的宗族形态,与森严的等级制度相适应的社会风气之养成,为世仆制的延续提供了社会基础。 其二,经商风气的兴起和商业资本的注入,是维系世仆制的经济基础。地理环境的相似和地缘关系的密切,使得宁国府南部山区形成与徽州相似的外出经商风气。早在明洪武初年,宁国府已有“服食莫能赡厥家,农隙之时,负贩为计”的经商活动。明中期以来,宁国府南部区域的经商氛围渐趋浓厚,逐渐在商界崭露头角。据张瀚《松窗梦语》记载:“自安、太至宣、徽,其民多仰机利,舍本逐末,唱棹转毂,以游帝王之所都,休、歙尤伙,故贾人几遍天下。”入清以后,作为商人群体的“徽宁”或“宣歙”,屡屡出现在文献中。康熙绩溪知县高孝本说过:“宣歙多商贾,舟车遍南北。持筹权子母,心计喜货殖。”乾隆年间安吉州的砖瓦业,“各乡俱有业此者,皆徽宁及江右人”。光绪初年庐江县“凡食用之物,多山陕、徽宁之人开设铺号”,桐城县桐积乡的“徽宁商贾最多”。“宣歙多山,荦确而少田,商贾于外者什七八”,相似的地理环境是经商风气兴起的直接驱动因素。由于特殊的地缘关系,徽宁两地商人的社会交往频度较高,在联络乡情和扩大影响力的动机下,曾合建过一些徽宁会馆。宁国商人主要来自于泾县、旌德和太平三县,商业资本和商人力量的注入,为世仆制在宁国府南部山区的延续提供了经济保证。 就徽宁两地的实际状况来看,宗族和商业是维系世仆制的两大基础,世仆制在某种程度上也可以折射出徽宁两地的社会经济相似度。需要指出的是,宁国世仆并非均匀地分布在宁国府内,北部地势较平的宣城、南陵和独处一隅的宁国县,在经商风气、世家大族、宗族活动等方面都远逊于泾县、旌德和太平等南部山区,因而缺乏维系世仆制度的社会经济基础,世仆的规模较小,延续时间也短于南部三县。 四、结论 有关雍正开豁世仆令的历史定位,史家吕思勉对此有适当评价:“近代削除阶级,当以清雍正时为最多……然此等贱民,虽见放免,在民间仍未能皆以平等待之也。”雍正年间官方开豁令的颁布,为世仆出户提供了政策支持,但激起世家大族的不满,个别的世仆出户行为,很容易被大姓所压制。一些有实力整合内部资源并走向联合抗争的世仆人家,在斗争中互相援引,增加了出户的机会。官方为成功出户的世仆单独设立都图,但民众的歧视心理和一些遗存的劳役,促使他们进一步地抗争,借助转投税粮、通谱、捐纳等多元方式,逐渐在官司诉讼中占据有利地位,涂抹了世仆后裔的痕迹,最终完成身份的重塑,从而满足现实生存的迫切需要。此外,战乱是影响主仆关系的重要转捩点,时代变迁促使一部分大户放弃对世仆的社会控制。但若对大户的依附性没有改变,则世仆服役现象还会延续下来。值得一提的是,明清时期佃仆制度中的大小姓问题,至今仍部分地残存于徽州当地人的思维中,不经意间还会勾起不愉快的群体心理记忆。《我之小史》整理后记中小心翼翼的交代,透露出这样生动的规则:历史是活在现实中的,记忆与现实之间只隔着一点文字。不经意间,历史与现实因为相遇而显得紧张和真切。 纵观大小姓之间的关系,并非简单的单向压迫,既不似扩展型的亲属关系,也不完全是阶级对立的等级关系。世仆制度长期存在,具有一定的历史合理性,主导因素是大小姓之间构成了互补关系。小姓对大姓的经济依赖,使其在社会地位上需要让渡部分权利,导致双方形成不平等的尊卑等级。宁国府和徽州府是佃仆制保留比较完整的区域,两府地缘和人文相近,社会文化和经济形态相似,具备延续佃仆制的社会、经济基础。两府的贱民也显现一些共性,出户斗争时间相当,出户方式相互关联,成为主仆诉讼案件的焦点所在。世仆本身实力的提升,拥有了与主家打官司的经济能力和社会动员能力;世家大族的厚重基础和社会风气的影响,抬升了世仆出户所需的门槛。 皖南佃仆制研究是传统社会佃仆制的重要节点,徽州佃仆制研究更是其中的亮点之所在。学界在讨论徽州佃仆制的时候,容易受行政区隔的限制,忽略了徽州周缘地区的资料。笔者通过梳理宁国府乡土文献中的世仆资料,对其自宋至清的演变历程作了描述和分析,考察世仆的形成过程、主要原因、成分来源、家庭结构、主仆关系、居住形态和产权归属等状况,在此基础上勾勒出宁国世仆生活实态和开豁出户的历史脉络,并利用地缘和人文方面的相似性,与徽州作横向比较,可以加深对皖南佃仆制与传统社会变迁的理解。 (原载《清史研究》2011年第4期,注释从略)  李甜_雍正开豁世仆令与清代地方社会——以“宁国世仆”为中心.pdf 李甜_雍正开豁世仆令与清代地方社会——以“宁国世仆”为中心.pdf

|