唐中后期敦煌的家庭变迁和社邑

厦门大学历史系 刘永华

关于敦煌文献中所见社,几位日本学者发表专文进行了论述,主要集中讨论社的内部结构及与社会的关系,而对敦煌何以盛行立社未作深入论述。本文拟从家庭变迁的角度讨论社盛行一时的原因,文献主要来自《敦煌社会经济真迹释录(第一辑)》(以下简称《释录》)一书。

一、社会人类学的家庭理论

众所周知,社会人类学在20世纪已发展成一门显学,以其概念的完整与理论的多元化闻名。

家庭内部有一定结构,就是家庭成员的代际与亲缘关系的组合状况。现代社会人类学家区分出以下三种主要家庭结构:

(一)核心家庭。这是由一对夫妇及其未婚子女组成的家庭(子女可以是亲生的,也可以是收养的)。核心家庭的另一种形式是夫妻式家庭(亦称空巢家庭),即只有夫妻而无子女的家庭。此种以生物学为基础的家庭单位为人类社会的普遍现象。核心家庭一般比较脆弱,很难承受社会大风浪的袭击。

(二)扩大式家庭。核心家庭可以改建成为各种不同形式的扩大式家庭。一夫多妻制家庭即是扩大式家庭的一种。但更多的是由两对或两对以上夫妇及其未婚子女组成的扩大式家庭。这种家庭还可以再细分成主干家庭、直系家庭及大型扩大家庭。 扩大式家庭一般比较强韧,较能抵御天灾人祸的打击。

(三)残破家庭。残破家庭亦即不完整(不完整是相对于核心家庭和扩大式家庭较完整的形式而言的)的家庭。它包括独户家庭(一家仅存一人),也包括核心家庭的残破形式,即失去双亲一方或双方和子女的家庭,以及扩大式家庭的残破形式,即只有一对或一对以下夫妻及其他家庭成员组织的家庭。

家庭承担了极其重要的社会功能,如性爱功能、生育功能、教育功能、感情功能、保障功能、经济功能以及地位、宗教、政治功能。在中国古代的下层农民中,家庭的经济功能、保障功能、生育功能和教育功能是比较重要的。在封建社会里,自给自足的小农经济占有主导地位,家庭是社会生产的基本单位,因而承担着重要的经济功能。人不免于老,亦不免于伤病,家庭提供了一个保障死、病的场所。家庭的生育功能则包括“生”即生殖和“育”即婴幼儿的养育。另外,家庭还是人们社会化的重要场所,它承担了重要的教育功能。

社会结构不是一成不变的,结构的变动引进功能的变迁,家庭也不例外,家庭内部结构变化的必然结果,便是家庭功能的变迁。

二、从敦煌籍帐看唐代中后期家庭结构的变动和家庭功能的变迁

唐代的籍帐,现存者已是极少。幸运的是,敦煌文献中发现了1000多年前唐代敦煌的籍帐,这为我们研究唐代家庭结构提供了第一手资料。

或许,有人会怀疑这一方法的真实性与客观性,因为“家”与籍帐中“户”是两个不同的概念。的确,中国文献上的“家”和“户”是不尽相同的。家是社会的名词,它是由血缘关系和婚姻关系所组成的;户是行政的名词,一伙民工,他们之间没有任何血缘和婚姻关系却能组成一户。但是,我们不能否认这一事实,即户口籍帐还是能够从很大程度上反映家庭结构的,尤其是在中国的农村,自然经济占主导地位,人们生于斯,长于斯,死于斯,人口流动性较小,因而一般一户即为一家。基于上述原因,笔者认为可以利用敦煌的籍帐资料。

敦煌文献的籍帐并不很多,多是残卷。现存敦煌籍帐共有13种,只有天宝六载(747年)敦煌郡敦煌县龙勒乡都乡里籍和大历四年(769年)沙州敦煌县悬泉乡宜禾里手实比较完整,根据这两种籍帐,笔者作了一个统计(表一),从中可以看出敦煌家庭结构的具体情况。

前面提到的两种户籍的年代分别是天宝六年和大历四年的,实际上这个年份是籍帐时间的下限,他们立帐的时间是早于这一年的。同一种籍帐,如天宝六年籍帐不仅有当年的史料,也有此年以前的家庭史料,如是年敦煌郡敦煌县龙勒乡都乡里籍中曹思礼户亡兄男琼玉下即云:“取故父德建上柱国荫。景云元载十月廿二日授,甲头元爽。天宝四载帐后漏附。曾高祖廓文建”(《释录》第165页)。我们能够从中看到家庭结构的变化过程。另一方面,前述都乡里和宜禾里虽非同一个地方,也不是同一年的,但它们都各自能反映当时的情况下,如天宝六载都乡里籍基本能反映8世纪40年代的家庭结构,而大历四年宜禾里籍基本能反映8世纪60年代的家庭结构,从两者的对比之中我们也能看到家庭变迁的一些情况。

这一时期家庭变迁最为重要的特征就是家庭结构的残破化。从表一中,我们看到残破家庭占有极大的比重。天宝六载都乡里籍今存18户,残破家庭有11户,占总数的61%,大历四年宜禾里凡19户,残破家庭有14户,占总数的73.7%。残破家庭所占比重之大,说明了家庭残破化程度之深。其次,从同一户籍看家庭的变迁,也呈现出残破化的趋势。一是扩大式家庭残破形式向核心家庭的转化,这是残破家庭的再度残化,核心家庭很脆弱,不能适应当时急剧变动的社会环境。二是绝户的出现和独户的增加。从大历四年宜禾里手实来看,大历四年有22户,而到大历四年仅余19户,数年之间绝了3户。值得注意的是手实中所见的五山子一户,原为核心家庭,其中有夫妻2人,子女6人,凡8口,但到大历四年却全家灭绝。这可能是由于战乱,它从侧面反映了社会的动荡不安。最后,从天宝六载都乡里与大历四年宜禾里家庭结构的比较来看,天宝六载都乡里的家庭结构显得较为稳定,户数没有变化(仍是18户),残破家庭比重较低(61%),各种家庭结构的内部变迁都不太大,这从侧面反映了社会的相对安定;而大历四年宜禾里的家庭结构则很不稳定,不仅数年之间绝了3户,残破家庭所占比重也较高(73.7%),而且核心家庭数量增多,而扩大式家庭的消失,表明社会稳定因素的消失,从侧面反映出社会的动荡不安。从天宝六载到大历四年,敦煌的家庭结构进行着一场变迁,由于社会从较为稳定转入动荡不安,家庭结构的变迁表现为残破化。

家庭结构的残破化,不可避免地带来家庭功能的变迁,即家庭已无能为力承担过多功能。如家庭的经济功能就有很大的削弱。当时受田的数量本来就很有限,已受田超过应受田半数以上的只是凤毛麟角。据笔者的统计,都乡里受田户凡17户,而已受田超过应受田半数者只有1户,宜禾里受田户凡14户,已受田超过应受田半数者也不过4户。特别是许多大家庭,受田严重不足,如天宝六载都乡里的曹思礼一户共12人,合应受田3顷64亩,已受田仅62亩;程思楚一户凡17人,合应受田3顷65亩,已受田仅79亩。由于受田的严重不足,家庭的经济功能无法有效地完成。从籍帐资料中我们看到许多残破家庭的家庭成员极其复杂,如都乡里的徐庭芝户,家庭成员不仅有母亲、姐姐,还有婆、姑,宜禾里的安游□户,一家之中有妻女,还有两位叔叔。亡兄弟妻、子、女与同居者更多。这可能便是受田少,衣食无着使然。同时,家庭残破化已受的少量土地也无法得到很好的开发利用。家庭经济功能的不能完成,下表现为家庭没有经济基础,家庭成员无法得到糊口之资;上表现为无力交纳国家的租税徭役,为了逃避租税和寻找糊口之地,很多户全家逃亡他乡,如宜禾里手实的安大忠户的几个成员下都注有“永泰二年帐,后勘责逃去,限满,除”字样(《释录》第194-195页),反映了当时脱避赋税的情况。

家庭结构的变动还使家庭生育功能、感情功能、保障功能及教育功能不能顺利完成乃至消失。由于双亲早逝,有些小孩得不到养育,很早就夭折了。如宜禾里手实中的索游仙,早失双亲,手实云:“户主索游仙年玖岁,小男。”注云:“乾元二年籍,后死”(《释录》第193页)。同时,老弱残废者由于子女早殇而得不到赡养,凄凉地度过风烛残年。如都乡里籍中的阴袭祖,他年高85年,却是鳏夫一人。刘感德年高84人,也是孤独地聊度余生。由于经济日益困窘,家庭成员的早逝,很多家庭成员过着孤独、压抑的生活,他们根本无法从家庭中交流感情。另外,在这种家庭环境里进行的社会化也是在阴沉的气氛中进行。归根结底,这样的社会化是变态的、扭曲的,显然,家庭的教育功能也无法顺利完成。

三、社会的选择:扩大式家庭抑或社邑

由于家庭结构的残破化引起家庭功能的变迁,一般家庭尤其是残破家庭已经很难单独承担其功能,特别是经济、保障、生育、教育功能得不到顺利完成。此时家庭面临着二种社会选择:要么组织扩大式家庭,要么组织社邑。

从理论上说,核心家庭比较脆弱,经不起社会大风浪的袭击。与之相反,扩大式家庭却有坚韧性,这一点在人类学家们的田野调查中已得到一次次充分的证明了。由于成员多,有可能分到更多的土地,因而它更容易在困难时期生存下来。请注意我用的字是“有可能”,因为从敦煌籍帐看,这个“有可能”在现实生活中是不存在的。从表一我们看到都乡里扩大式家庭占的比重较大,凡6户,这些主要由一夫多妻组成的家庭,一般食指浩繁,但已受田却很少。前面所引程思楚一户凡17人,已受田才79亩,程什住一户凡13人,而已受田是64亩,程仁贞一家8口,已受田才31亩,程大忠一户凡12人,已受田才82亩,程大庆一户凡8口,已受田才64亩,程智意一户凡16口,已受田才92亩。扩大式家庭事实上占地不多,仅聊以度日,无扩大生产可能。

扩大式家庭在剧烈的社会变迁中也可能自身难保,为数众多的残破家庭和核心家庭,又将如何呢?组织家族?但当时似乎没有这样的条件。中国家族的组织,首要条件是同姓。我们考察一下敦煌各姓的户数,看看当时有无组织家族的条件。这方面,差科簿为我们提供了资料。敦煌资料中所见差科簿有唐天宝年代(750年)敦煌郡敦煌县差科簿和唐大历年代(772年)沙州敦煌县差科簿,前者比较完整,其中又以从化乡部分为最。

《敦煌名族志残卷》中载有敦煌氏族,有张氏、阴氏、索氏。从750年的差科簿看,从化乡中上述三氏皆非显姓。差科簿载从化乡凡257人,其中117人破除,这部分没有按户统计,其户数不可知。另有140人见在,他们是按户排列的,这可以使我们进行姓氏的统计。存65户,最多者康氏,凡16户,安氏居其次,凡14户,曹氏、罗氏并列,凡8户,其后石氏7户、任氏6户、张氏2户、朱氏、裴氏、贺氏、唐氏各1户。如此看来,户数相对较多的康氏、安氏亦不过10几户,并不显赫。他们很多并非汉人,这可以从其长长的名字看出:唐悉迦支、唐阿揽延、安胡数劳、安伏帝延等等。

让我们看看户籍中反映的情况。一里,地方并不大,但姓氏却十分庞杂。如都乡里凡18户,而姓氏却有程氏(6户)、曹氏、刘氏、阴氏、卑氏(各2户)、郑氏、徐氏、令狐氏、杜氏(各1户)等共9种姓氏。一般姓氏的户数都很少,而户数较多者若程氏则多是扩大式家庭组成的,基本上能自立,无建家族之必要。宜禾里在大历四年共有22户,除去少数民族1户,亦有索氏、令狐氏(各4户)、李氏、张氏(各3户)、唐氏(2户)、赵氏、宗氏、安氏、杨氏、王氏(各1户),共10姓之多。姓氏之庞杂纷繁如是,必然很难建立家族。有人或许会举出合同式宗族为例,证明不同的姓氏仍然可以组成家族,这在历史上确实出现过,但是要知道,那种宗族是在明清时期家族制度迅速发展以后才出现的。唐代恐怕尚无组织合同式宗族的条件。

既然残破家庭处于风雨飘摇之中,扩大式家庭亦自身难保,而当时又没有建立家族的社会基础和社会环境,因而家庭变迁带来的一系列社会问题只有通过立社才能解决,事实上也确实如此。

四、社邑的功能

在中国传统思想中,社可指土地之神。《左传》昭公二十九年云:“共工氏有子曰句龙,为后土……后土为社。”它也可用来指一种组织。本文所指的社邑正是从这个意义上使用的,它首先是群众性的自发的互助组织。敦煌文献中有大量的社邑文书,现存最早者乃唐至(?)德二年(756?)正月十日的投社人的请状,其次是吐蕃统治时期(781—848年)的社司转帖,其他大部分是9世纪以后的。据此推测,社至迟在8世纪中叶就已经出现了。从社邑文书来看,社邑内部结构比较复杂,本文无意考察,笔者论述的着重点是社邑的功能,看它是如何吸收了家庭的部分功能,从而在很大程度上解决家庭变迁带来的社会问题。

前面已提到家庭变迁带来的最主要的问题是家庭经济功能不能顺利完成,家庭很大程度上无法承担经济功能,这就导致这部分功能外移,社邑作为一个群众性互助组织正好承担了这部分外移的功能。从社邑文书中可以看出,社邑首先是作为一个经济互助组织出现的。让我们先看看作为“样式”的立社条件。一份立社条件中云:

窃闻敦煌胜境,凭三宝以为基。风化人伦,藉明贤而共佐。君白(臣)道合,四海来宾。五谷丰登,坚牢之本。人民安泰,恩义大行。家家不失于尊卑,坊巷礼传于孝宜。恐时侥伐(代)之薄,人情以往日不同,互生分(纷)然,复怕各生己见。所以ム乙等壹拾伍人,从前结盟,心意一般。大者同父母之情,长时供奉。少者一如赤子,必不改彰(张)。虽则如此,难保终身。盏酒脔肉,时长不当。饥荒俭世,济危救死,益死荣生,割己从他。不生[恡]惜。所以上下商量,人心莫[测],逐时改转。因兹众意一般,乃立文案,结为邑义,世代追崇。件段条海,一一别识。

……

一、凡论邑义,济苦救贫。社众值难逢灾,赤(亦)要众坚。忽有[讠盗]众报告,说苦道贫,便须割己从他,赤(亦)令满他心愿。若有立茬(庄)修舍,要众共成。各各一心,阕事帖助。更有荣就男人女事合行事,不在三官之中,众社思寸。若有东西出使远近,一般去送来迎,各有惣有上件事段,今已标题,轻重之间,大家斯酉阝(配)(《释录》第281-282页)。

“样式”是一种程式化,也就一种习惯化,立件条件既把经济互助作为一种社邑应尽的惯例写下来,经济互助就成了社邑应尽的“义务”了。

从请求入社的投社人这方面看,他们也想得到经济的援助,投社入状(样式)中就写着“右ム乙,贫门贱品”,以示其经济上之不能自立以及欲从社邑中获取经济资助的动机。

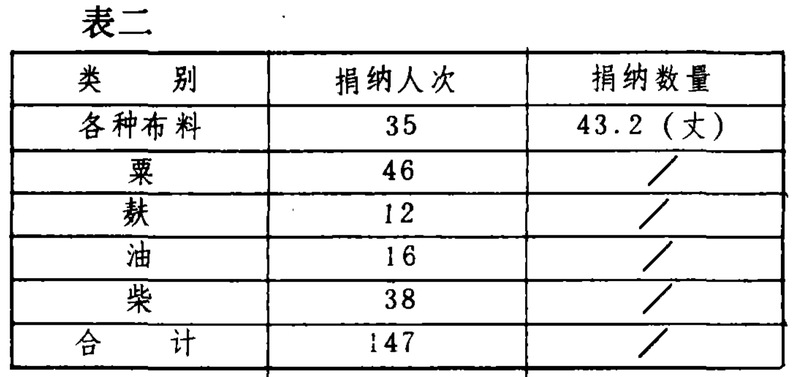

事实上,社邑确实起到了经济互助的作用,如[ 申年]五月廿一日社司张帖中即云:“五月廿三日,武光晖起病耎(软)脚,人各粟贰[豆斗],并明日辰时于赵庭璘家纳。如违不纳,罚酒半瓮”(《释录》第298页)。诸如此类的张帖为数众多,不过,现存资料多是婚娶丧葬方面的经济互助。从“孝”出发,敬祖尽孝很大程度上表现在丧葬上。丧葬既是人生中大事,也是社司中的大事。因为办宴开销较大,一个贫困的家庭是承担不起的,因而社邑正好把它吸收为自己的功能。从这方面说,经济互助既表现了社邑的经济功能,也体现了保障功能,在社邑中,这两种功能是交织在一起,很难加以分开的。现存敦煌文献中的许多“纳赠历”充分体现了社邑的经济功能。从纳赠历看,当时社邑捐纳钱的数量巨大,如辛酉年十一月廿日张友子新妇身故聚赠历中,捐纳者凡49人,捐纳情况如下:

社邑能在短短的时间里纳聚这么多的财物,它确实能够起到经济互助的功能,使社人们能对付突如其来的意外变故,成为社人们安全保障的“活仓库”。

社邑作为群众自发组织,也经营一定的感情功能,并把它作为一个重要内容纳入社约。如一件样式中云:“况一家之内,各各惣是弟兄,便合職(识)大敬小,互相□重……乃至葬送,亦次痛烈,便亲兄一般轻举,不许憎嫌[女岁]汪”(《释录》第285-286页)。敦煌文献中有女人立社的情况,女人社经营着重要的感情功能。如后周显德六年(959年)正月三日女人社再立条件云:“夫邑仪者,父母生其身,朋友长其值,遇危则相扶,难则相救,与朋友交,言如信,结交朋友,世路相继,大者如姐,小者若妹,让路先登,立条件与后”(《释录》第274页)。究其女人社成立的原因,可能便是敦煌家庭残破化。敦煌籍帐中有许多妇女“代夫承户”、“代翁承户”等记载,如宜禾里手实中的张可曾即“代兄承户”,宋二娘“代婿承户”,李大娘“代翁承户”,她们的长辈或病或死,无力管理家庭事务,所以让妇女出面管理。另外,还有一些家庭中无男子,如宜禾里手实中的令狐娘合一户,仅母女两人,都乡里籍中令狐仙尚户,仅姐妹两人。她们在经济上一般不能自立,另一方面,她们在家庭中的地位较高,而其感情在残破不堪的家庭中往往得不到满足,因而他们不但要在女人社中取得经济援助,而且也要在其中维持“大者若姐,小者若妹”的姐妹间感情。

另外,社邑还承担一个极其重要的功能,即宗教功能。如一件“样式”中即规定:“一、况沙州是神乡胜境,先以崇善为基。初若不归福门,凭何得为坚久。三长之日,合意同观,税聚头面净油,供养僧佛,后乃众社请斋。一日果中,得百年余粮。一、春秋二社,旧规遂根原赤(亦)须饮讌,所以食味多少,计饮料各自税之,五音八乐进行,切须不失礼度”(《释录》第281-282页)。敦煌文献中为数不少的张帖即是“局席”张帖。这与敦煌的社会风尚有关。社邑的宗教功能可能取代或至少削弱家庭的宗教功能。社邑还有其他功能,这里恕不赘述。

五、结论

前面,笔者已对唐代中后期的家庭变迁作了一些粗浅的分析。认为家庭结构的残破化是这一时期家庭变迁的一个重要特征,也是导致家庭功能变迁的主要动因。家庭功能的变迁表现为一些主要功能无法完成,致使一部分家庭功能外移。家庭结构残破化带来家庭主要功能无法顺利完成是社邑出现或增多的重要动因。

[本文经作者授权发布。刊于《敦煌研究》1991年第3期,第81—87页。注释从略。]