地图空间与地名政治

——清刊本《福建省会城市全图》研究

南昌大学 罗桂林 王敏

[摘要]地图是人们认知地理现实世界的重要工具,是以各种“叙述”手段营造“空间想象”的中介,它既影响着人们的空间认知,其表达方式也受制于当时的地理认知结构。清刊本《福建省会城市全图》的生产、流通和使用,就体现了地图与社会之间的互动关系。该图绘制的原初目的,是便利保甲制度的推行,但在刊印过程中却被简化甚至廉价出售,于是关于福州城市的空间想象也逐步向社会传播。《全图》重点登载官府衙署、军事设施、礼仪文教场所等地理信息,目的不是完整地呈现城市原貌,而是为了突显其政治属性,反映出绘图者高度的价值倾向,这种空间认知模式也影响了时人对城市的理解。《全图》的地理表述既受到主流价值的主导,同样也受制于民众的空间认知结构,这主要体现于《全图》的地名表述方面。《全图》对源自民间的各种“土名”,尽管采取了“视而不见”“掩盖”或“一地二名”等方式,试图对草根社会的空间观进行“改造”或“收编”,但是仍有一些“土名”能突破这些筛选,而在地图中得以呈现,有时甚至取代了官方标准地名的位置,构成“自下而上”地影响地图空间表述的力量。

[关键词]福建省会城市全图;版本;流通;空间想象;地名政治

一、引言

地图是对“地理现实世界的表现或抽象”,是“以视觉的、数字的或触觉的方式表现地理信息的工具”。专业人员通过比例尺、方向、图例和注记等“基本元素”,将现实世界中的自然与社会地理信息进行标注、抽象和归纳,“空间”由此变成了阅图者可以感知的“地方”。人们通过地图的“中介”,“运用它或通过它,引导或获得对世界的理解。”地图都是在特定的目的下制作出来的,各有相应的绘图方式和不同的“叙述”特征,呈现出各具特色的空间世界。

我国有悠久的地图绘制传统,传世地图数量众多、类型丰富。这些地图是时人抽象和归纳地理空间的重要方式,具有丰富的政治文化内涵。对传世地图展开深入的分析,既可发掘地图的文献内涵,也能探讨地图与权力的交互机制。

中国地图史研究经几代人的耕耘,已形成丰厚的学术积累。学术界在重要传世地图、著名制图大师、“科学的”绘图法等的研究方面,取得了突出的成绩。如对战国中山王墓《兆域图》、马王堆汉墓出土地图、东汉新繁画像砖《市井图》、《华夷图》、《禹迹图》、北宋《九域守令图》、南宋《平江图》、《广舆图》、《皇舆全览图》等重要地图,都有深入的讨论,对著名的制图家及“制图六法”、西方绘图技术对中国绘图传统的影响、中国近代“相对准确”的地图技术等,也都有重要的研究。李约瑟(Joseph Needham)在巨著《中国之科学与文明》中,还专章研究中国古代地图学,认为中国“科学的制图学”由秦汉时期“起源”,至元明时代已“登峰造极”。

总的来看,以往的地图史研究主流是以地理学、测绘学为理论依据,研究焦点是地图绘制法,研究主旨是探讨中国地图史“科学的”演进序列。至于那些不符合“科学”标准的地图,则往往无缘进入考察的视野。著名地图史家王庸注意到,“内容既甚粗疏”,“图画甚略而记注甚多”的地图,却可能是“中国古来一般地图的传统情况”。余定国(Cordell D. K. Yee)进而指出,在中国传统地图的研究中以“数学意义上的测绘”和“科学的”“定量方法”作为标准,可能存在严重的“缺陷”,必须“修正中国传统地图观念”,对中国传统地图进行“重新解释”。他认为,中国传统地图应放在中国的政治文化中进行考察,从“人文学科”的视角出发,对地图涉及的“客观性”、“主观性”和“展示性”进行综合考量,尤其需要对中国传统地图“表示权力、责任和感情”的面像展开深入分析。

近年来社会文化史或思想史研究的新进展,为“重新解释”中国地图史提供了可资参考的方向。地图作为文本,并非是对现实世界的“客观”反映,它还承载着重要的政治文化使命,渗透着复杂的权力关系,对地图与权力的关系进行发掘,无疑将深化对地图的认识。例如,范德(Edward L. Farmer)从帝国权力与文化建构的角度,对明代方志地图与地方文化的关系做了诠释,认为方志提供的地方图景,为学者和官员的关注点、预设和价值观所涂抹。叶凯蒂综合研究了19世纪上海的各种地图,透过地图考察背后对“城市未来定义的争夺战”,认为“观点导致形象”是华图、西图绘制的基本特征,不同力量在地图中对黄浦江、城市空间等的不同表述,实质是各不相同的城市“想象”。葛兆光对明代方志城市地图进行解读,发现明代方志城市图具有“目中无‘人’”、“阴间官配阳间官”及“‘精神’和‘物质’两手都要硬”等三个特征。管彦波则分析了明代舆图中呈现出的“天下体系”“承转渐变”为“华夷秩序”的问题。

地图不仅在权力的生产与复制中有重要意义,“隐藏在地图背后的历史、深层意涵”及“时代的共同记忆与想象”也值得深入地发掘。葛兆光就以华夷图、禹迹图、佛教地图、海防地图、方志地图等作为思想史的资料,探讨中国历史上的空间想象、天下秩序与公私观念等问题。连慧珠考察了刊物《东西洋考每月统计传》中的地图意识,指出其主题编排、主体式符号的表达内容与过程,突显出地图并非仅止于单纯、客观的符号展现,而是“有意识地主控通往意义世界的手段方式”。罗艳春从地域社会史的视角出发,考察了道光万载县《城池建置形胜图》中或“显”或“隐”的内容,在此基础上探讨了城市本身的发展脉络。地图中涉及的权力关系及文化意涵,与绘图者密切相关,有学者对明代方志地图的编绘意向及绘制人员的身份进行了考察。

这些研究代表了地图史研究的新方向,但它们主要集中于对方志地图等“形势图”的分析,而较少对专门的城市地图等“实用图”进行考察。“形势图”特别突出意识形态的功能,主旨在宣扬“王朝观念或郡县政体”;而“实用图”则“趋于实用,是偏于实用类的地图,绘时主要追求实际地上事项的准确”。两种地图对绘图技术等的不同要求,如何影响地图的“地理想象”,学界并未进行深入的讨论。造成地图史研究的这种畸轻畸重状况,有其客观因素,尤其是研究者在获取“形势图”相对便捷而“实用图”比较难见有关。例如附载于方志中的地图,获取就十分便捷,此类“形势图”自然容易成为学者所关注;而“实用图”往往因“藏于内府,不准备对百姓公开”,极易构成研究的障碍。本文所研究的清咸同间刊本《福建省会城市全图》,正可归入“实用图”一类,该图深藏于某些机构,长期未引起学界重视,若非互联网技术使该图得以数字化传播,本研究恐怕也很难顺利开展。

以往的地图史研究侧重于对地图的构图方式等展开分析,而对地名的登载问题未给予足够的重视。实际上,构图方式和地名登载都是地图展开空间想象的重要基础和基本手段,在探讨地图中涉及的权力交互与文化意涵时,同样应重视对地名的批判研究。本文研究表明,在绘图者通过地图象征性地“占领”城市空间的过程中,地名的组织和操弄构成了关键的一环;其中,“草根”式地名(“土名”)以何种形式在地图中表述,一直是绘图者考虑的重点,从中颇可看出官方借助地图规训普罗大众和民间文化的强烈愿望。但某些“土名”在地图中不仅能“登堂入室”,甚至还取代了官方标准地名(“正名”)原先的位置,显示出草根文化在地名领域持续参与的活力,构成“自下而上”地影响地图空间表达的力量。在地图营建空间秩序和铺陈政治文化的过程中,地名扮演了重要的角色,批判的地名研究有望发挥更大的作用。

二、地图的绘制、刊印与流通

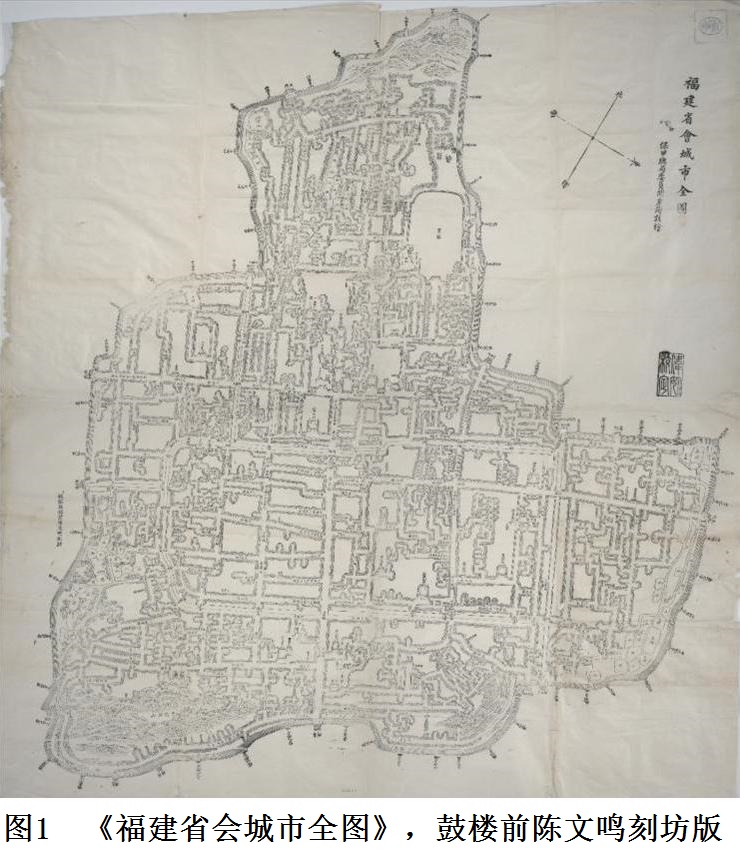

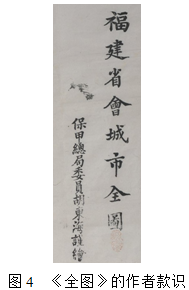

本文所研究的《福建省会城市全图》(图1),为单幅地图,图幅为105×110厘米,刊本,芝加哥大学图书馆收藏。据该图款识,绘制者是“保甲总局委员”胡东海,出版者为“鼓楼前陈文鸣刻坊”。

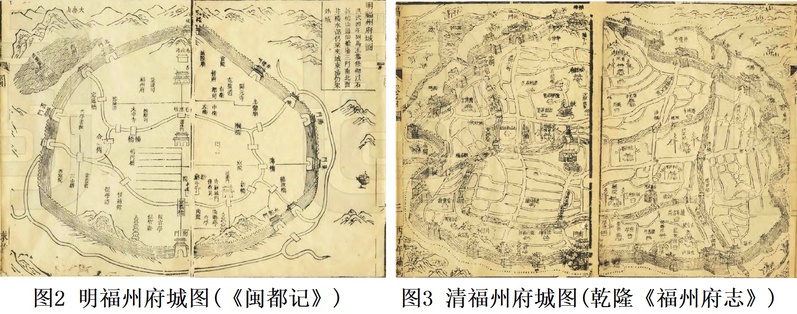

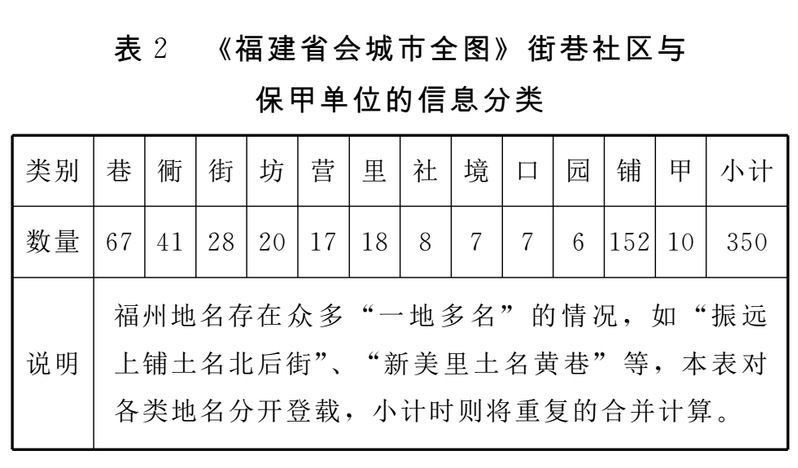

在《福建省会城市全图》(下简称《全图》)出现之前,福州地方志中已屡次出现“府城图”,但都十分简略。例如明方志中的府城图(图2),只绘出城墙城门、城内外河道、标志性建筑(主要是衙署和官方的祠庙)等;清方志中的府城图(图3),还将城内的主要街巷绘出,但限于图幅等原因,留下大量不标地名的城市面积。这些方志地图典型的“目中无‘人’”的特点,和宣扬“王朝观念或郡县政体”、突出意识形态功能的主旨,都给人留下深刻的印象。

与方志中的城图相比,《全图》105×110厘米的图幅大得多,显然有条件对城市空间进行更详细的描述。有学者指出,这种“比较详细的、大比例的城市地图”之出现,“与日趋复杂的城市生活有关,便于城市管理者了解城市的机构设置、城墙林苑、道路交通、街坊寺庙等”。《全图》对福州府城的城墙城门、主要街巷、公共建筑等自然地理和人文地理信息,登载都非常详尽。笔者对该图登载的全部715个地名进行数据库处理,将其中涉及的主要636处地名进行分类,情况如表1所示。

据表1,《全图》登载的地理信息不仅包括山、田、池、塘等自然地貌,而且包括桥、亭等人工建筑,不仅涉及广泛的街巷社区和保甲单位,而且涉及城门炮台、官府衙署和礼仪文教场所,基本上涉及到当局在城市管理方面所需掌握的主要地理信息。在各类地理信息中,《全图》对街巷社区(街、坊、里、巷等)和保甲单位(铺、甲)的登载尤其详尽(表2)。

据表2可知,在《全图》登载的全部715个地名中,街巷社区和保甲单位就达350个,数量几占一半,尤其是“铺”的数量更在单类地名中占据首位。这些都显示出城市当局欲通过《全图》的绘制,以达到全面掌握街巷道路信息,配合保甲制度,强化治安管理的目的。这与绘制者胡东海的“保甲总局委员”身份(图4)也是相符的。

据光绪《慈溪县志》的记载,胡东海字云樵,江苏武进人,监生,光绪十年(1884)曾署任浙江慈溪县丞。此前,该员曾长期在福建担任“候补按司狱”一职。同治初年担任分巡台澎兵备道的丁曰健,在平定同治初年的台湾戴万生之乱后,曾对平乱有功之员向朝廷汇名请奖,“候补按司狱胡东海”就列名其上。据称:

该员等襄办局务,自[同治]元年(1862)起,至今三载有余,郡城戒严时,督率铺民,分门防守,稽查奸细,劝捐军需,均属出力。李坦、费镛、王熙、朱鸿、胡东海五员,拟请各归本班,留闽尽先补用。

该件提及胡东海等人协助丁曰健在台湾“郡城”推行保甲,“督率铺民,分门防守,稽查奸细”一事,正与胡东海在《全图》中的款识“保甲总局委员”相呼应。从丁曰健拟让胡东海等“各归本班,留闽尽先补用”来看,胡东海此前应已经在福建担任相关差事,此次丁曰健赴台平乱带上胡东海,可能正是看重他此前在福建担任保甲工作的经验。此后,胡东海还长期在浙江省担任类似差事。1875年《申报》的两则《浙省抚辕事宜》,分别提到“候补按司狱胡东海禀销下六段保甲差”和“补用按司狱胡东海请假赴宁波措资”二事,可见当时胡东海在浙江还是以“候补按司狱”的身份,承担保甲等工作。《申报》又多次记载该员之后在浙江承担保甲事务。在承担保甲事务的间隙,胡东海还以“补用按司狱”衔担任过“委署按照磨事”、“署慈溪县丞”等职务,直至光绪末年在署理金华县丞任上“因病逝世”。

综观胡东海的生平,可以发现这位监生出身的低级事务性官员,长期在闽台两地和闽浙两省承担与保甲相关的工作,具有丰富的基层行政经验,《福建省会城市全图》正是在这样的背景中产生的。也正是出于这样的行政需求,绘图者在《全图》中首先重视对“铺”的详尽登载。《全图》中“铺”对府城主要街巷的“全覆盖”,在很大程度上也反映出当时厉行保甲的现实。

这些被称为“某某铺”的地名,多数改造自“某某里”、“某某坊”等。例如“梯云铺”“怀德铺”“隆普铺”“丰井铺”,其原名分别为“梯云里”“怀德坊”“隆普营”“丰井营”。这表明,“铺”名的形成,往往以原有的专名为基础,而仅将通名从“里”“坊”或“营”替换为“铺”而已。但有些“铺”的专名,则与原地名(“土名”)存在很大差异。如,“召公铺土名涂街”、“集贤铺土名保定巷”、“登云东铺土名渡鸡口”、“县后铺土名三牧坊河沿”、“晏公上铺土名营尾”等,这些“铺”名和“土名”从字面上没有什么联系,但两类地名互相标注,却意味着“铺”的境域是以当地既有的社区为基础的。

当局以“铺”名改造原先的街巷名,并在《全图》中以“铺”“占领”公共空间的做法,反映出当局强化治安、重新定义城市空间和整编社会秩序的愿望。这类带着强烈行政色彩的“铺”名,主要存在于官方文献中,尤其在特殊时期大量使用,而民间往往沿袭旧惯,习于使用原地名。这往往导致“铺”名随着保甲制度的演进,而呈现出逐渐兴替的局面。例如,“铺”名在同光年间一度在地方文献中大量出现,此后随着保甲制度的废弛,“铺”名使用呈现下降趋势。通检民国《闽侯县志》,可以发现民初对“铺”名的使用已不常见,城内以“铺”标注的地名只有“兴贤铺”“凯宁铺”“达道铺”和“遵截铺”等少数几处。此后,随着城市化的加速与地方行政体制的更新,“铺”名渐渐淡出当地的地名体系,原先的“某某铺”,在官方文献中又纷纷改称“某某坊”“某某营”“某某街”“某某巷”。在1928年的《福州市街区图》、1930年的《福州市全图》中,除“福善铺”、“道山铺”以外,已找不到其他“铺”名了。

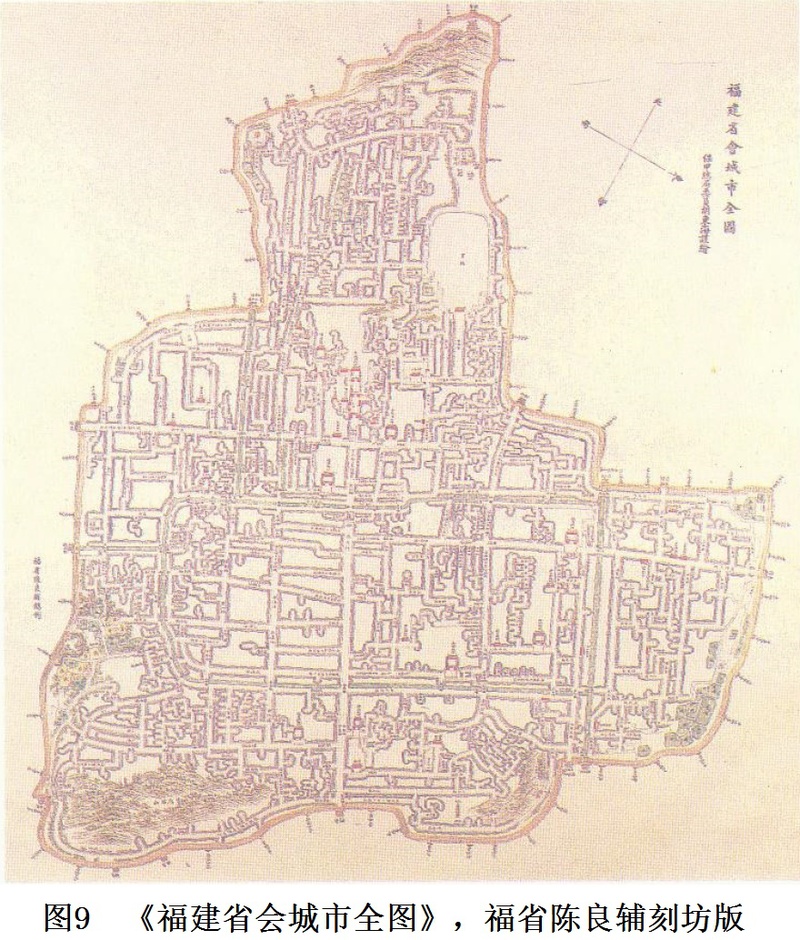

笔者目力所及,分藏于各处的《福建省会城市全图》有两个版本,一是牌记为“板藏鼓楼前陈文鸣刻坊”(图5-1)的刊本,一是牌记为“福省陈良辅镌刊”(图5-2)的刊本。芝加哥大学图书馆收藏的为前一版本,单幅,图幅105×110厘米。后一版本的缩印版收录于曹婉如等编的《中国古代地图集(清代)》中,但该《地图集》未标注图幅、比例尺及收藏单位等信息。另外,在北京图书馆(中国国家图书馆)编辑的《舆图要录:北京图书馆藏6827种中外文古旧地图目录》中,还提到该馆收藏的标号为4608的《福建省会城市全图》,绘制者胡东海,系清同治年间“刻印本”,图幅125×103.7厘米,略大于芝加哥大学图书馆藏本,惜《舆图要录》未标注该图的刊印者。笔者据以上信息推测,《中国古代地图集(清代)》收录的《全图》,可能与北京图书馆(中国国家图书馆)的藏本属同一版本。情况如表3所示:

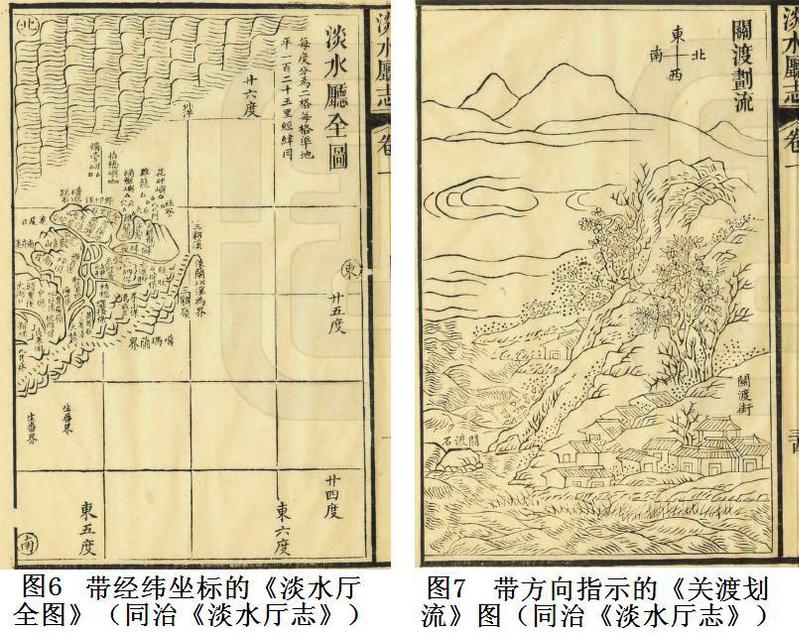

据清代出版史和福州地方史的研究,陈文鸣刻坊在晚清福州十分有名,在同治年间曾与其他7家刻坊,一起作为“匠首八人”,承接过《重纂福建通志》270多卷的大型刊刻任务。陈文鸣刻坊还承接过同治《淡水厅志》卷1《图》的刊刻业务,从该卷终的“福州陈文鸣镌”牌记,可知该卷数十幅地图或景图都由该刻坊承刻。

同治《淡水厅志》卷1《图》中的数十幅地图和景图,都有经纬坐标(图6)或方向指示(图7),这一点和《福建省会城市全图》相似(图8),反映出晚清时期的传统的绘图法与近代“科学的”绘图风格相互杂糅的特点。陈文鸣刻坊刊印地图或景图的新旧杂糅风格,适应了其时知识界既立足传统,又追求新风尚的时代需求,这是《全图》的重要特征。

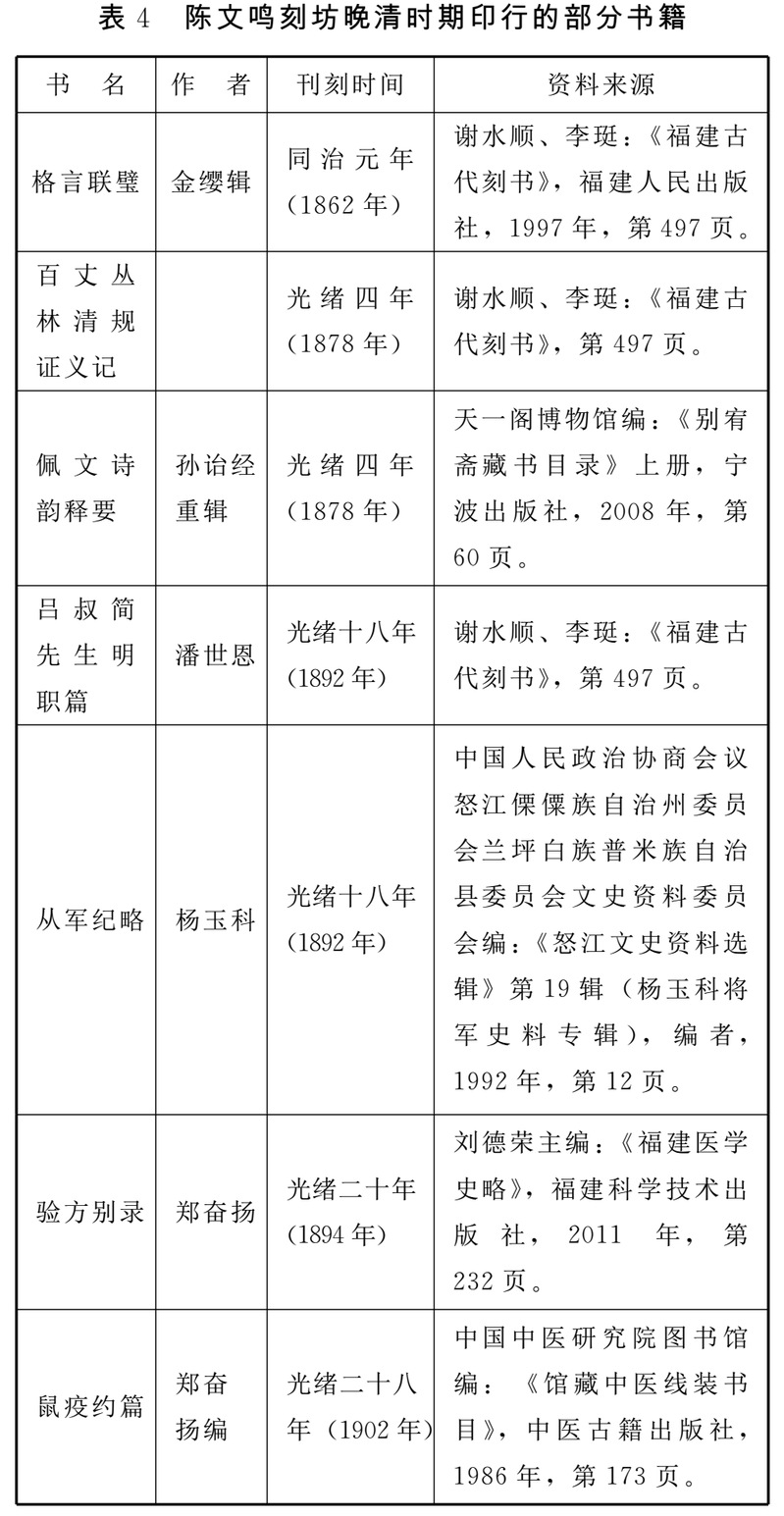

陈文鸣刻坊除了承接官方委托的刻书(刻图)任务外,也承接各种社会刻印业务,在晚清福州刻书市场相当活跃。兹据相关资料,将陈文鸣刻坊承印的部分书目列为表4:

这些书籍除少量属于私人委托刻印的文集类,多数是医书、类书等畅销书。有学者据《鼠疫约编》书名页的牌记“板藏福省鼓楼前陈文鸣刻坊,不取租印,扣纸并装订每部定价捌拾文”,推断陈文鸣刻坊除了刻书,还兼营售书。这说明,陈文鸣书坊有灵活的经营策略,在承接官私刊印业务的同时,还兼具书坊的角色。

陈良辅刻坊是《全图》另一个版本的刊印者,据研究,该刻坊的坊址也在福州鼓楼前,曾于光绪二十七年(1891)为龚氏大通楼刊刻龚景瀚编的《孔志》4卷,宣统二年(1910)又刊刻杨维屏的《云悦山房偶存稿》6卷、萨察伦的《珠光集》4卷。在1933年成书的《福州便览》中,位于鼓西路的“陈良辅”,仍然是当时福州城台地区尚存的24家“刻字店”之一。

综合比较陈文鸣刻坊版和陈良辅刻坊版的《全图》,可以发现二者使用了同一个底版。(图1、图9)但二者也存在少许差别:

首先,两个版本在图幅大小方面稍有不同,陈文鸣刻坊版为105㎝×110㎝,陈良辅刻坊版为125㎝×103.7㎝。这一问题可能是两个刻坊使用不同规格的纸张印刷造成的。

其次,陈文鸣刻坊版的《全图》通体黑白印刷,而陈良辅版则在黑白印刷的基础上,又在局部加以彩绘或套色印刷,这增强了《全图》的立体感与识别度。

再次,《全图》两个版本的牌记分别表述为“板藏鼓楼前陈文鸣刻坊”(图5-1)和“福省陈良辅镌刊”(图5-2),这说明两个刻坊在不同时期分别印刷过《全图》。

根据这些差异,似乎有理由推测:《全图》的“镌刊”者是陈良辅刻坊,该刻坊最早据底版印刷了部分《全图》,甚至还对其进行了彩绘或套色印刷等二次加工,于是形成了收藏于中国国家图书馆,并收录于《中国古代地图集(清代)》中的陈良辅版《福建省会城市全图》;此后,由于各种原因(如书板交易等),书板流入陈文鸣刻坊,该刻坊在印刷《全图》的过程中,也将牌记由“福省陈良辅镌刊”替换为“板藏鼓楼前陈文鸣刻坊”。

陈良辅刻坊版《全图》经墨色刊印后,又加上了彩绘或套色印刷的工序,成本难免增加;而陈文鸣刻坊版的《全图》只有墨色刊印,而无第二道工序,成本便于控制。前者适于对观图有较高审美要求,且对价格不甚计较的读者;后者则适于既看重地图中登载的信息,又对价格十分在意的读者。显然,官员、富绅是陈良辅刻坊版《全图》的最佳读者,而普通读书人则是陈文鸣刻坊版《全图》的天然拥趸。

《全图》的刻板从陈良辅刻坊向陈文鸣刻坊的转移,具有深刻的社会史意义。如前所述,陈文鸣刻坊既是引领晚清刊印业革新的刻坊,也是市场嗅觉敏锐的书坊,它在得到陈良辅刻坊的《全图》底版后,很可能将其用于商业目的。陈文鸣刻坊版的《全图》省去手工彩绘或套色印刷的工序,大概正是其降低印制成本的重要商业策略。其结果可能是《全图》在市面上大量地流通,甚至普通读书人也买得起。若这一推论能够成立,那么就有理由相信绘图者在《全图》中所营造的“空间想象”也借此被大量地复制和传播。

综上,《全图》的绘制目的是便利保甲制度的推行,由经常承接官方出版品的刻坊刊印。与多数稀见的“手绘本”城市地图不同,作为刊本的《全图》,市面上的流通量应不在少数,这就意味着可能有更多的人能借此一睹福州城全貌。在绘图者的引导下,读图者以“鸟瞰”的方式,领略了福州的城市空间。经此过程,绘图者与读图者实现了交流。此外,从陈文鸣刻坊版《全图》的商业策略看,该图很可能有相当一部分在民间流通,这就使《全图》关于福州的空间想象,不仅在官绅中形成模式,而且还能跨过种种障碍,进入一般士人甚至是下层民众的视野,构成其认知城市和想象空间的文化资源,由此推动了城市空间观“自上而下”的传播。

三、地图上的空间

《全图》的绘制目的,是满足当局全面掌握城市地理信息,便利保甲工作的开展,为强化城市治安和社会管理发挥作用。但《全图》在绘制过程中,意识形态的介入不仅无法避免,而且甚至成为影响绘图的主导因素。《全图》对城市空间信息的登载看似精确,却带着明显的选择性,表现出强烈的价值倾向。《全图》在刻意突显官方衙署、公共建筑等地理信息的同时,也在“无意”地忽略商业设施、民用建筑等地名资料的登载,形成官方版的、模式化的空间认知,这一认知模式又通过各种渠道在社会传播,影响着时人关于福州城市的理解。

在《全图》登载的地理信息中,有些地名受到特别的重视,登载的数量特别多。据表1可知,在《全图》登载的7大类地理信息中,涉及“街巷社区”和“保甲单位”的地名最多,数量都在百位以上,二者合计达350个,几占《全图》所有地名(715个)之半。显示出《全图》的关注点首先是推行保甲制度和强化城市治安,这正是《全图》得以绘制和刊印的直接原因。

在《全图》登载的大类地名中,炮台城门、官府衙署和礼仪文教机构的数量也较大,显示出绘图者在关注城市保甲和治安之外,对城市的军事功能、政治地位和礼仪文教作用也格外看重。综览《全图》(图1、图9),首先可以看到福州府城为蜿蜒的城墙所环抱,城墙每隔一段就建有高大的城门(7处城门、4处水门)和数量众多的炮台(东半部城墙有36座炮台,西半部城墙有28座炮台,见图10),突显了福州作为省会的重要军事地位。

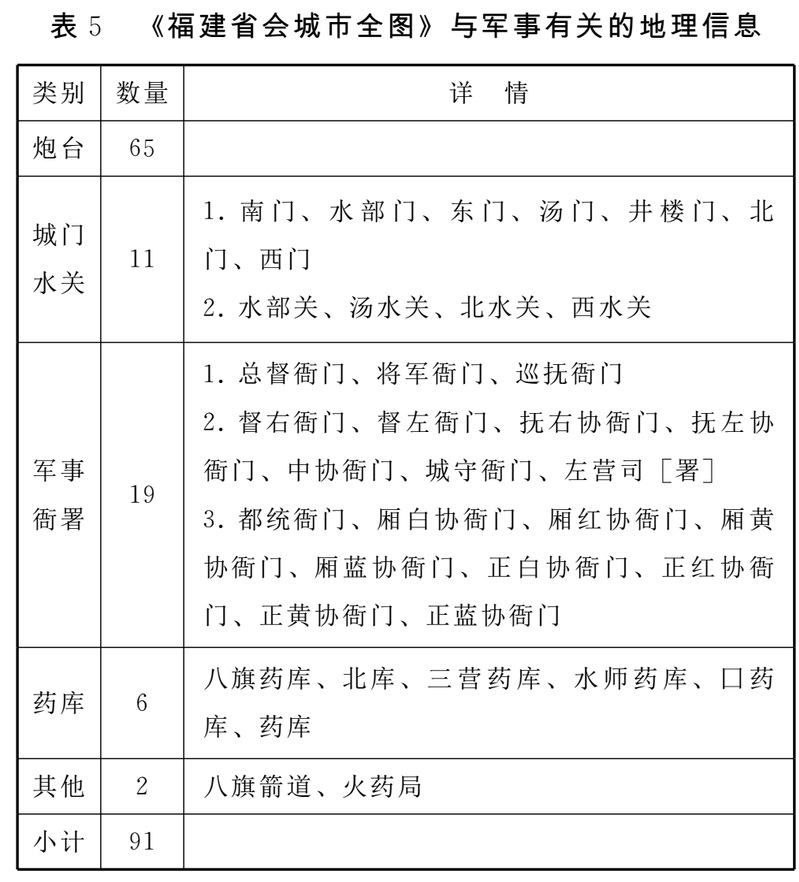

城内其他众多与军事有关的地理信息,也显示出军事力量对城市秩序的严密管制。表5列出城内包括炮台、城门、军事衙署和药库等在内的各种军事设施,可以看出城市空间被严密地武装化的特征。此外,城内分布着不少以“营”为通名的地名(24个),它们既承载着城内驻军的历史,也与其他军事地理信息互相配合,提示着读图者军事在城市空间中的重要存在。

《全图》中还标出城东的八旗驻防区——当地俗称“旗下街”。旗下街虽然坐落在府城内,但与府城的其他部分明显不同,显示出旗人在当地社会的复杂存在。旗下街的一些地名,如“蓝旂街”“旂盘前街”“旗盘后街”“旗汛口”等,直接点出这一区域为旗人专属的特性。各旗的“协衙门”也都分布在旗下街,八旗的主管机关都统衙门和将军衙门,虽不驻旗下街,但相去不远。通览《全图》,可以明显地感受到旗下街在城中的特殊地位,族群与政治的不平等在《全图》中被清晰地标示出来。

《全图》对官府衙署的登载尤其重视。通观《全图》,可以发现此类地理信息的登载数量虽然不多(表6),但却占据了城内最重要的位置,为《全图》的空间格局定下基调。

在《全图》中,沿着城内的南北向的城市中轴线“宣政街”和“南大街”,依次分布着布政使衙门、总督衙门、学政衙门、侯官县衙门等机构。沿着城内东西走向的主干大街“新街”,依次分布着按察使衙门、盐道衙门、粮道衙门等衙署。此外,将军衙门位于东门大街,巡抚衙门坐落在仙塔街附近。各类官府衙署占据着《全图》最重要的位置,象征着由政治力量对城市空间的“占领”。

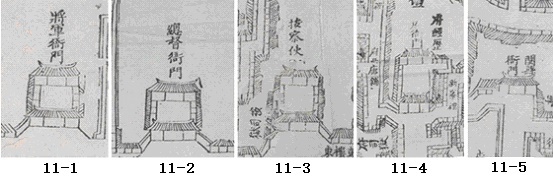

值得注意的是,《全图》对官署的标绘,不仅重视其在地理坐标上的分布,而且还强调以严格的行政等级序列,对各级衙署采取不同的标绘方式。例如,将军衙门(图11-1)、总督衙门(图11-2)等位居福建全省行政序列最高等级的官署,不仅在《全图》有限的图幅中占了较大的面积,而且还被不惜笔墨地以细致的笔触形象化,这使其在《全图》中的形象十分突出。而按察使衙门(图11-3)、福州府衙门(图11-4)、闽县衙门(图11-5)等,则依其在行政序列中的地位而逐级缩小和简化。这种处理方式表现出强烈的政治色彩,体现了绘图者通过《全图》追求某种“合理的”政治秩序的目的。

图11 《全图》中的将军衙门(1)、总督衙门(2)、按察使衙门(3)、福州府衙门(4)、闽县衙门(5)

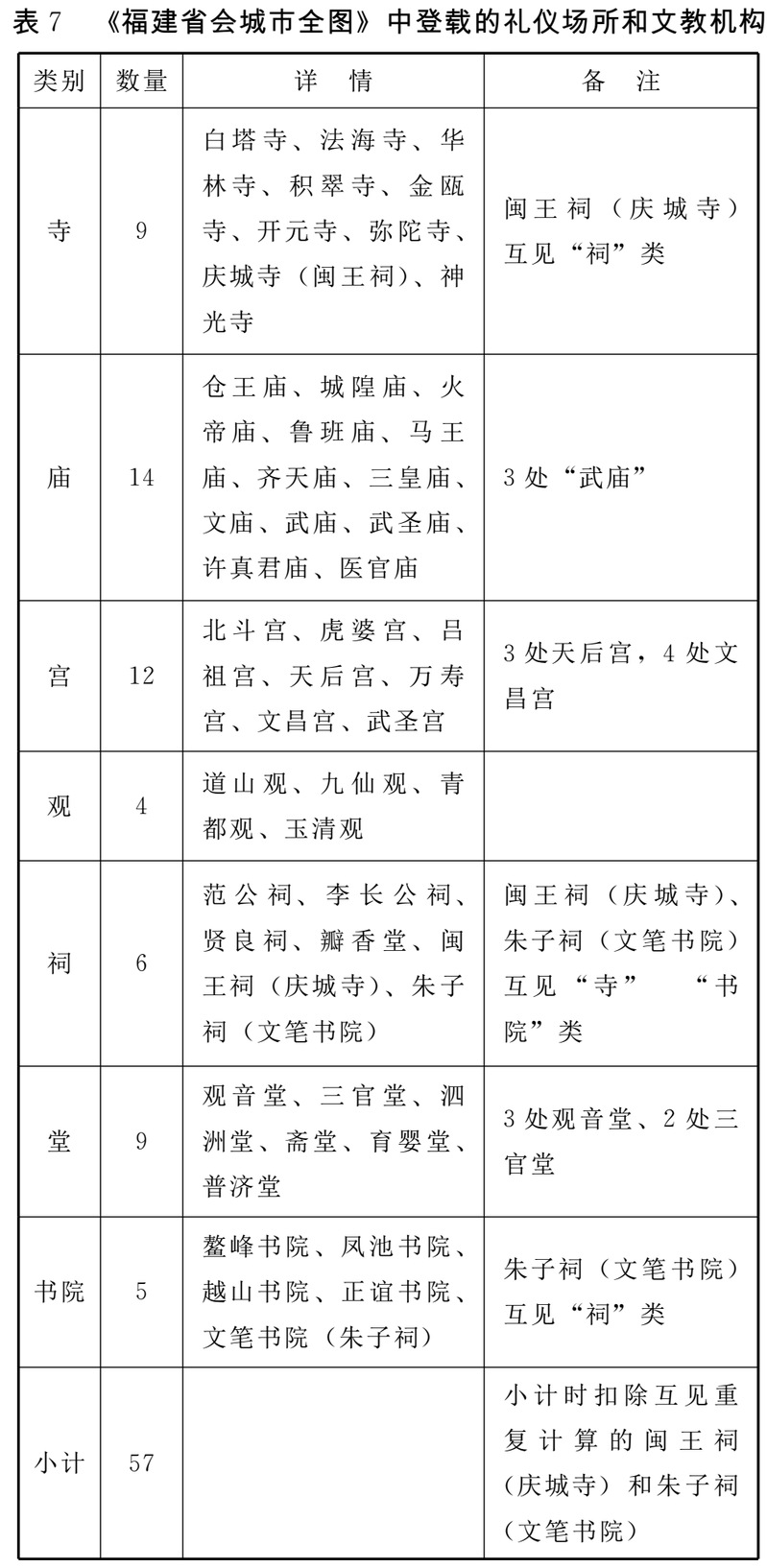

《全图》除了突显军事设施和官府衙署的重要性外,另一绘图重点则放在寺观、祠庙、书院等礼仪场所和文教机构上。在《全图》中,此类机构的组成较为复杂,既有佛教寺庙(如华林寺、法海寺等),又有道教宫观(如三皇庙、玉清观等);既反映了当地丰富的民间信仰(如虎婆宫、齐天庙等),又可看出王朝礼制与祀典的重要影响(如天后宫、闽王祠等);既体现了五行八作的价值取向(如医官庙、鲁班庙等),又呈现出士绅阶层的理想追求(如文昌宫、朱子祠等);既有地方士绅的养成机构(如各书院),又有官方的慈育组织(如育婴堂、普济堂)。(表7)这些礼仪场所和文教机构之运转,反映出官方在军事管控和政治强制之外,借助“神道设教”和礼仪政治,实施秩序整编的努力,借用葛兆光的话来说,就是行政当局以“阴间官配阳间官”的统治技术。《全图》不厌其烦地登载此类信息,正是出于这种考虑。

绘图者通过对军事设施、政治机构和文教礼仪场所等的详尽登载,力图在地图上呈现福州城市受严格的军事管控、为政治“占领”和礼教色彩浓烈的特征。这种关于城市空间政治特征的单一认知,显然具有很大的片面性,无疑是某种意识形态选择的结果。综观相关史料可以发现,政治因素确实在很大程度上形塑了城市空间的发展,而商业力量也同样极大地影响着地理景观的样貌。

关于政治因素对城市空间形态的影响,这方面的资料相当丰富。在时人的各种记述中,政治因素的存在是个突出的现象,也一直是人们在城市空间中的重要体验。时人在认知这一城市时,往往将大量笔墨落在其高大的城门城墙、严密的治安秩序、壮观的公共建筑以及在这类地点举行的各种公共仪式等方面。

例如福州的城墙,对19世纪在当地传教的美国人卢公明(Justus Doolittle)来说,不仅高大伟岸,而且管理严密,他在对福州社会进行全景式记录的《中国人的社会生活》(Social Life of the Chinese)一书中首先看到,“福州包围在城墙中,有七个高大的城门,天亮开启,天黑关闭。从高耸的城门楼上可以观察和控制城门的进出。城墙上相隔不远就有一个哨所。城墙六至八米高,四至六米厚,用石料和夯土筑成,墙体内外两面铺石块或砖块,墙头上有花岗石的垛口。城墙全长约十一公里,墙头上可以行走,乘轿子转一圈可以观察到多姿多彩的市区内外景象”。另一位来自英国的传教士施美夫(George Smith),在19世纪40年代遍访东南五口时,也注意到“城墙守卫严格,两三百米就有一个瞭望塔,许多炮架在没有轮子的炮架上,炮口对着外面的乡村”。

尤其是严格执行的城门启闭制度,不仅为官方精确管理城市空间提供了技术手段,也极大地影响着时人的日常生活。施美夫注意到,“日落后不久,城门就关闭了,卫戍城的规定就是这么严格,城门一旦关闭,即使是鞑靼将军也不能入城”。其对普通民众的影响,在晚清报刊资料中有不少记载。《益闻录》在光绪年间曾记载的一则新闻,提到城内某甲娶城外某女,归宁后回城时,“业已掌錀扃门,鱼锁高悬”,某甲只好“暂在就近亲串家,借空屋一檐”,打算次日天亮即“速整归装而返”。城门的启闭对民众的日常生活的影响十分直接。《益闻录》另一则新闻,则提到有时人们为了突破城门启闭的限制,不得不“扒城”,即在城门关闭后,“用梯连步而登,如董父之悬布”,这种危险的“扒城”法充满了危险,常有人失足跌下,造成伤害。

此外,《全图》中刻意突出的文庙、双门楼等公共建筑和宣政街、肃政街等公共空间,在地方社会同样扮演着十分重要的角色,对官方推行礼仪教化和形塑政治权威方面发挥着关键的作用。例如文庙,每年都要在其中举行祭孔大典,这种公开展演的大型儒教仪式,往往引起广泛的社会关注。光绪十九年(1893)的祭孔仪式,由福建学政主持,有500余名新旧生员参加,现场“热闹异常,路为之塞”。在此期间,文庙这类公共建筑成为官方推行王朝礼仪和宣扬主流价值的平台。

与文庙类似,跨街而建的双门楼(狮子楼),同样是官方宣达政令和树立威仪的重要凭借,从官方习于在此“枷示”罪犯就可以看出这一点。1891年7月14日的《申报》,记载了“地棍”刘弟“因在东街私典闹事”,被官府“枷示狮子楼前”。1893年8月15日的《字林沪报》,也详载一名参与“剪绺”的从犯,被闽县当局在“双门前”“发出站笼示众”。官府在双门楼“枷示”罪犯,显然是看中了该处为全城瞩目,对“普法”工作有特殊的价值。

官府经常“枷示”罪犯另两处地点,是宣政铺、肃政铺一带,也就是《全图》中详尽描绘的南北中轴线一段。19世纪80年代,“花会”等赌博活动在福州城乡“盛行”,福州府当局为严厉打击相关犯罪活动,曾将获案的“跑巴放鸽之林某”,“认明后发枷宣政铺,将所放白鸽钉在枷沿,以示惩儆”。19世纪90年代,保甲局又应总督口地方居民的“公禀”,将“开张烟馆”、“勒索钱物”的“无赖”林某,“重责六百板”后,“荷以重枷,在肃政铺示众,以昭炯戒”。“以示惩儆”“以昭炯戒”等说法,明确指出官方力图通过此类公共空间达到的震慑效果,它们是官方宣扬主流价值,强化政治权威的重要平台。

由此可见,《全图》对城市空间的政治性定位,在相当程度上有其事实依据,但其关于城市空间的这一单向度概括,也有着明显的价值倾向,是有意地加以选择的结果。《全图》在突显王朝意志和主流价值的同时,却刻意忽略了商业因素等的存在。而从时人的各种记述来看,可以发现城墙内不仅林立着官府衙署,而且也存在各式商铺;不仅有各种庄严的公共建筑,而且也充斥着丰富的商业活动和娱乐场所。繁华商业气象同样反映了城内空间的重要侧面。

福州城内的商业,以南大街、南后街最有名。南大街位于城市中轴线上,人员往来和物资交换十分密切,一向被视为“吾闽城内巨市”,其间“百货填集,珍奇充牣,触目灿烂”,繁华程度甚至堪比苏杭,“比之阊门,何啻几十倍”。南大街的繁华不仅体现在物品齐全和“百货填集”,而且还以一些特色行业闻名远近。例如南大街的古玩店,长期以来是中外人士乐于观光之所在。英国传教士施耐夫就到过南街,他发现这一带“有好几家古玩店,里面货物齐备,陈列着古老铜瓶、面像、玉石装饰和木雕,店主通常索价甚高”。近代以来,随着国内外交往的深入,消费洋货逐渐成为时尚,而南大街正是销售洋货之总汇。施耐夫在南大街游历时,看到“这里的商店都属于上等之流,尤其是那些出售欧洲物品的,有几家是钟表店,展示着当地与外国制造的各种时钟、怀表、手表”。进入20世纪以后,上海货在全国风行,南大街又成为上海货的销售中心。20世纪20年代,时人注意到繁华的南大街某新开张的绸缎肆,“装潢伟丽,规模宏大,肆中货物皆办自沪滨,五光十色,为闽人所罕觏,故生涯大盛,为全市冠”。

另一条与南大街平行的南后街”,因地处乡绅居住中心“三坊七巷”,商业活动也异常繁华。尤其是其中的古旧书市场十分有名。咸丰年间谭献担任福建学政徐树铭的幕僚时,就常到南后街书肆“淘书”,据称,“福州南后街,比屋鬻旧书,丛残而直廉,乃节啬买之,且有善本”。郁达夫在20世纪30年代供职于福建省政府时,也多次到南后街购买古书。另外,南后街的正月灯市也十分有名,一直是全城士女游观之好去处。据记载,“吾闽后街,自正月节假内,即开市卖灯,夜间灯火辉煌,不减京物。略所云光影五色,照人无妍媸,烟囗尘笼,月不得明,露不得下”。从中可以感受到浓重的商业与娱乐气息。

综上,《全图》力图突显城内空间的高度政治化特征,只反映了实际情形的某个侧面,而城内繁华的商业气氛和丰富的民生活动却被《全图》有意地忽略,清晰地说明绘图者的价值倾向和意识形态在过滤实际地理信息方面的重要之处,绘图者希望呈现的并非城市全貌,而只是营建其政治属性而已。

尽管《全图》对城内空间的概括具有明显的片面性,但它代表了官方和精英关于福州空间的一般认知模式,它甚至还在很大程度上影响着民众对城市的理解。例如,在福州的市民文学“评话”中,有一段自清末就已流行的名为《里京路引》的著名诉牌,在讲述从泉州到北京的路程中,就着重描述了福州“城内”的重要地理信息,其中体现出的高度政治化特征,与《全图》的概括简直如出一辙:

月爿池中间铜钴店,闯过南关石座城。

安泰榜眼坊石座,南街、七巷、双门前。

双门前三狮朝五虎,环进抢珠左边门。

到任桥过总督口,鼓楼顶悬挂时辰牌。

府前街过渡圭口,定远桥、皇帝殿、西门街。

西峰里直出西关外……

“路引”带着听众从福州城中轴线的南门瓮城月爿池进城,往北经过安泰桥、南街、七巷、双门楼(狮子楼)、到任桥、总督口等地点,到达城中央的鼓楼,看到这个悬挂着“时辰牌”,象征着官方对城市时间精确控制的地点。鼓楼往西,又经府前街、渡圭口(渡鸡口)、定远桥、皇帝殿(万寿宫)、西门街、西峰里等地点,最后从西门(西关)出城。

与此版本大致相同的另一个《福建进京路引》,在“闯过南关石座城”与“安泰榜眼坊石座”之间,还有这么一段:

城边两塔千年在,左名定光右坚牢。

乌塔、白塔分左右,闽县、侯官、学院前。

“两塔”分别耸立在于山、乌石山,对称地分布在南门两侧,是府城南部的重要地标。在两塔与安泰桥之间是南大街,两侧分布着闽县、侯官县和学政衙门(学院)等官府衙署。“路引”以过客的角度,对福州府城的主要景观进行了概括,其中提到的地点都具有重要的象征意义:总督衙门、福州府衙门和闽、侯两县衙门,构成了王朝统治的纵向行政序列,直接代表着官方的政治权威;而皇帝殿(万寿宫)、学院(学政衙门)、鼓楼时辰牌、安泰桥榜眼坊等,则传达着官方鼓吹的正统价值观,象征着从礼仪与文教整编人心的努力。

而在旅客进城之前,所感受到的却是与城内迥然不同的氛围。《里京路引》所见的南门外(南台),是一派工商繁荣的景象:

中洲大桥设税馆,中亭街渔货二边排。

小桥左边排青果,安民崎顶挂退衣。

横街巷口酒米店,惠泽境内直棕毛。

文山、横山、吉祥山,吉祥山下铸铜锣。

茶亭粉店多热闹,福德桥边祖庙前。

六柱洗马九仙铺,斗中街石带做头梳。

城墙内的高度政治化与城墙外的繁华商业气象,形成了鲜明的对比,与《全图》的地理想象呈现出高度的契合。这也说明官方或精英关于“政治的”城内的认知,在很大程度上影响了时人对城市的理解。

四、地名中的政治

《全图》详尽地罗列出官府衙署、城门炮台、礼仪文教机构等的地理信息,象征性地对城市空间进行“占领”,建构出一个严密受到政治控制的、突出正统价值观的理想空间。官方在《全图》中对城市空间的象征性“占领”,既可通过突出官署祠庙等地理信息而实现,也可借助在地图中“改造”或“收编”“土名”而强化。

地名中的“土名”,在地方文献中经常被用来指称那些民间自发形成的地名,与之相对应的,是官方对地名的标准称谓。前者往往在日常生活中被经常使用,代表着草根社会“自下而上”的命名机制;后者却承载着精英世界的主流价值与正统立场,但可能在日常生活中使用率很低,甚至主要只在官方文献中出现。每一个登载于地图中的地名事先都可能经过严格的价值审查,地图的绘制者一般只有在不得已的情况下,才会舍弃官方标准地名而使用“土名”。那些草根味十足的“土名”,若想在地图中“登堂入室”,必须经过复杂的政治文化筛选。因此,考察地图中的“土名”现象,有助于更好地认识地图背后复杂的权力交互机制。

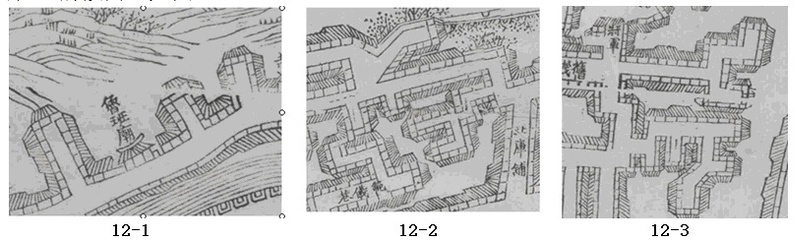

“土名”能否在地图中出现,以及以何种方式出现,主要取决于绘图者的价值立场。在《全图》中,绘图者主要以四种方式处理各种“土名”。《全图》对“土名”的第一种处理方式,是“视而不见”,这往往造成地图中存在大量的“有地无名”的情况。例如,府城西南乌石山南麓鲁班庙两侧的秃头弄(图12-1)、府城北部北库铺附近的巷弄(图12-2)和城东井楼门大街西侧的几条巷弄(图12-3),在《全图》中都未标注地名。此类“有地无名”的现象主要存在于街角旮旯和偏僻弄巷,此类地点数量既多,又琐屑零碎,当局对往往既无兴趣、也无能力全面地参与地理命名和地名管理。即使这类地点存在现成的、应用广泛的“土名”,官方地图中往往也无意加以标注。

图12 《福建省会城市全图》中的几例“有地无名”现象

“有地无名”现象反映出绘图者“无视”“土名”的轻蔑态度,也表明当局在街角巷弄的日常管理中难有作为的事实。大量“土名”被排斥于《全图》之外,意味着在当局的行政视野中,这些街角巷弄可有可无,无关宏旨,它们在官方的空间认知中没有以地名加以表达的需要。

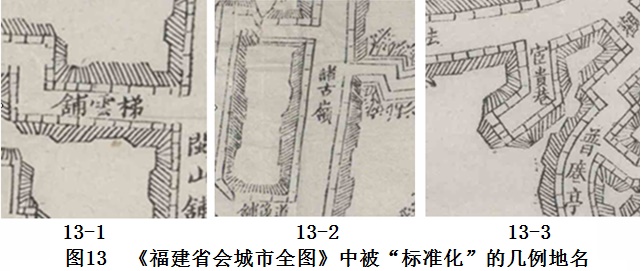

《全图》对“土名”的第二种处理方式是“掩盖”,即以官方标准地名直接取代“土名”,实现对地名的“标准化”。在绘制《全图》的过程中,有些地理信息由于各种原因,尤其是为了有效地推行保甲工作,必须以地名加以表述,而原先的“土名”又极不“雅驯”,于是绘图者往往直接以官方认可的地名加以取代,其结果是地名意义被转换。“土名”被径直地抹去,不啻为另一种形式的“视而不见”。但比照相关资料,仍可追寻“标准化”背后的“土名”痕迹。例如,位于文儒坊西北、衣锦坊西南的“梯云铺”(图13-1),长期以来也被称为“洗银营”。“梯云”无疑代表了官方和精英的文化品味,而“洗银”则是大众价值观的直白表露,《全图》以“梯云”取代“洗银”,其教化意味与规训企图十分明显。晚清福州著名乡绅梁章钜的次子梁丁辰,曾在家道中落时移居洗银营,他对这个充满“铜臭味”的地名很不以为然,曾撰“银无可洗,云尚能梯”一联以自励,体现了士绅对大众价值观的鄙视和对自我的期许。又如,位于华林坊南侧,在《全图》中被标注为“诸古岭”的坊巷(图13-2),据清人林枫的记载,该坊巷“俗呼猪姆岭”。“诸古岭”是对“猪姆岭”的谐音雅化的结果。再如,位于府城东南法海寺旁的“宦贵巷”(图13-3),其原名是“番鬼巷”,虽然听起来不雅,但却见证了福州古代的商业活动和海外贸易繁荣的历史,绘图者以“宦贵”取代“番鬼”,其价值倾向十分明显。还有《全图》中位于东门大街北侧的“秘书巷”,该巷得名于宋代陆蕴、陆藻兄弟“官秘书”,且曾居于此,但这一巷名在民众的口语中却常常被“俗讹为“篦梳巷”。《全图》通过使用“秘书巷”这一雅名,掩盖了“篦梳巷”这一俗名在日常生活中广泛使用的痕迹。

《全图》对地名“标准化”的这一努力,象征着精英对民众教化的道德使命。通过这一过程,地名趋于“典雅”,原先“土名”中的那种朴素、直接和粗犷的色彩被抹去。《全图》在高扬士大夫文化格调的同时,也将大众的价值观摒斥于理想的城市空间之外。

《全图》对“土名”的第三种处理方式,是“一地二名”,即绘图者在标注地名时,不仅标注标准地名,而且以“土名”互注,形成“某某土名某某”等地名标注格式。这一方面既达到了宣扬正统价值观的目的,另一方面又务实地承认“土名”在社会上被大量使用的现实。这类官方标准地名与“土名”互注的地名,在《全图》中竟达58条,其中尤以“某某铺土名某某”居多(图14-1),共42条,另有“某某里土名某某”(图14-2)、“某某即某某铺”(图14-3)、“某某园土名某某”(图14-4)等格式。

与“土名”在地图中被“无视”或被取代不同,在这种“一地二名”的地名互注法中,官方的标准地名与草根的“土名”同时被记载,意味着草根社会对地名的命名主体地位得到一定程度的承认,大众的声音可以通过这一曲折的方式在地图中得以表达。当然,这些“有幸”跻身《全图》的“土名”,实际上也经过绘图者的精心筛选。通观这58处“一地二名”资料,可以发现这些在《全图》中“崭露头角”的“土名”,其表达方式和价值立场与主流意识形态并不存在根本抵触之处。

《全图》对“土名”的最后一种处理方式,是对“土名”原封不动地登载。对官方来说,采取这一做法主要是考虑到地方行政的实际需要。在清末编纂的乡土志中,对城内街巷地名的记载,就特别重视“名从俗称,取其适用”的做法。《全图》对许多“土名”的处理,就体现了这一“地名仍从俗称”的原则。例如,《全图》登载的41条“衕”,除了“孝义衕即朝仕铺”以“土名”和官方标准地名互注外,其余40条“衕”都采取“一地一名”的标注方式,通过这一途径,“土名”在地图中登场。一般来说,“衕”是比巷还小的单位,有时也称为“支巷”,这一地理单元在府城内数量极大,命名以“土名”为主,基本处于自发自主的状态,官方很少对“衕”的命名强力介入,这也是大多数“衕”无缘进入《全图》的视野的重要原因。《全图》中登载了名称的41条“衕”,在府城众多的“衕”中只占很小的一部分。“衕”的命名较多地保留了大众文化中朴实、直接的特点。例如“李厝衕”“赵厝衕”“吴厝衕”“施厝衕”等,都以“某厝衕”命名,标示出具体的姓氏、人群与社区的密切关系;“转湾衕”“水衕”“井衕”则将其所处的地理特征直观地反映出来;“酒库衕”“煮药衕”“打铁衕”“扁担衕”“豆干衕”等,都十分具体地指向社区中的主要行业与经济现象,令人一目了然;还有些“衕”的名称如“猴衕”“何猪衕”“尼姑衕”等,虽难揣细节,却令人忍俊不禁。这些朴素、直接而生动的地名之所以能进入《全图》,主要是因为官方长期不参与此类地名的管理,在某些衕名必要登载时,绘图者一时难找相应的替代名称,这给《全图》带来少许灵动的气息。

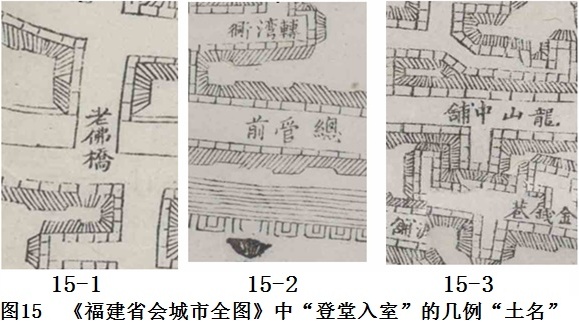

还有一些“土名”甚至能取代官方标准地名的原先位置,“反客为主”地成为《全图》中唯一登载的地名。例如《全图》中登载的“老佛桥”(图15-1),位于光禄坊南,“旧名板桥”,也称“虹桥”,“老佛(亭)桥”本为“俗名”。在《全图》中,“板桥”“虹桥”等官方标准地名反倒被“俗名老佛桥”取代。又如《全图》中登载的“总管前”(图15-2)是“东城边巷”的“俗称”;“龙山铺”(龙山巷)(图15-3)则是“灵山巷”的“俗称”。此外,位于《全图》东门附近的“彩旂(旗)巷”,也是“俗名”,其标准地名应为“尊儒坊”;又因北宋神童蔡伯俙(即蔡奇童)旧居于此,又名“蔡奇童巷”或“蔡奇巷”。“尊儒坊”“蔡奇(童)巷”这些充满教化色彩和精英意识的地名,在民众的日常使用往往难以“免俗”,最终被“俗讹为彩旗巷”。“蔡奇(童)巷”在《全图》中被“彩旂(旗)巷”取代,反映出“土名”使用的广度与影响的深度。

这类“土名”“反客为主”地进入《全图》,改变了地理命名的规则,显示出大众看似无力但却长期持续的地名参与,最终“习俗移人,贤者不免”,官方也不得不正视和承认“草根式”地名的重要存在。“土名”改变了官方版地图单调的政治色彩,构成了某种隐约可见的灵动底色。

五、结论

从文本研究和过程分析的角度来说,地图史研究不应仅仅停留在对地图本身的考察,而且还应借助相关的理论方法,将“图里”与“图外”两个世界勾连起来,从文本的生产、流通、使用的完整环节讨论地图的意义。本文以《全图》为个案,就试图从这样的视野出发,考察“作者”和“读者”两个文化主体的交流方式,探讨“自上而下”和“自下而上”两种方向的权力交互机制。

《全图》的绘制是为了便利保甲制度的推行,它在不同的刻坊中被印刷,并在某些刻坊被简化甚至被廉价出售,这就使更多的人甚至是普通人也有可能一睹福州城市的全貌,并以“鸟瞰”的阅读方式,领略绘图者营造的城市空间,由此实现了“作者”与“读者”的交流。这也意味着,绘图者对福州的城市想象,不仅在官员中形成模式,而且也能跨过种种障碍,进入一般士人甚至是下层民众的视野,构成其认知和想象城市空间的文化资源,实现城市空间观“自上而下”的传播。

《全图》在登载地理信息方面,具有明显的选择性,官府衙署、军事设施、礼仪文教场所等是登载的重点,而城内繁华的商业气氛和丰富的民生活动却被有意地忽略,其目的是营建城市空间的政治特性。关于福州被政治“占领”的城市空间认知,不仅长期以来是官方的基本定位,也很可能影响了时人的看法。通俗文学《里京路引》对福州城内空间的认知与《全图》的高度契合,说明官方版的空间想象可以通过各种途径进入民间,成为时人认知空间的普遍模式。

《全图》对地理信息的登载,不可避免地要与代表着草根价值取向的“土名”相接触,两种价值观在此冲突和交融。在《全图》中,绘图者通过“视而不见”“掩盖”“一地二名”等方式,对“土名”进行“改造”和“收编”,但“习俗移人”,有些“土名”竟能“登堂入室”,甚至取代官方标准地名在地图中的位置。这反映出草根社会在日常生活中的命名实践,看似无力,却持久而深刻,甚至最终能在官方版的地图中占有“一席之地”。

由此可见,地图史的研究除了应继续着力发掘地图本身的文献内涵外,还有望超越地图本身,借助阅读史、人本主义地理学和批判地名学等理论方法,探讨“作者”与“读者”在地图中的交流方式,分析地图的生产、流通与使用的联结机制。在中国地图史的研究中,关注“地图与社会”的互动关系理应成为新的趋势。

(本文经作者授权发布。原载《中国历史地理论丛》2017年第1辑,第90—107页。注释从略。)