鄱陽湖區文書的發現、收集與整理

廈門大學歷史系 劉詩古

一、研究的緣起

二〇〇九年六月,我從江西師範大學歷史系畢業,提前來到上海交通大學歷史系,師從曹樹基教授攻讀碩士學位。在碩士的兩年半時間裡,我一直從事中國當代史的研究,主要有兩個方向:一是新中國初期的土地改革;二是中國一九五九—一九六一年的“大饑荒”。由於上海交通大學歷史系没有自己的博士點,對於自己碩士畢業後的去向,一直困擾着導師和我。儘管曹老師可以在交大帶博士生,但卻拿的不是歷史學學位,而是挂靠在其他的專業名下。鑒於此,很長一段時間,我忙於英語考試和國外大學的申請。因種種原因,無果而終。於是,我留在了本校繼續攻讀博士學位。由於上述學位體制上的原因,我不能繼續從事中國當代史的研究,不得不選一個與環境或疾病有關的選題,如此才能與所拿的學位契合。

在一項與江西省鄱陽縣政府的合作中,基於研究的需要,我們查閲了鄱陽縣檔案館的相關資料,從中意外發現了幾份鄱陽湖草洲文件。當然,這幾份文檔根本不足以進行學術討論,但卻引起了我們對鄱陽湖草洲問題的關注。二〇一〇年一月,我們從上海繞道浙江石倉村,前往贛東北地區查閲血吸蟲病防治檔案。在進賢縣檔案館,經過一上午的辛苦尋找,我們都没能找到血吸蟲病資料,但又一次意外看到了鄱陽湖草洲資料。當我們離開檔案館時,曹老師轉頭對我開玩笑地説:“想不到竟有這麼多的草洲資料,將來你繼續攻讀博士的話,可把鄱陽湖草洲問題作爲你博士論文的選題。”那時我才碩士一年級,並没有把此話當真。

那時我們的想法很簡單,認爲鄱陽湖草洲肯定與血吸蟲病流行以及環境變遷有着密切關聯。這是一個很好的環境史題目,可以避免在未來博士論文選題上花費過多的時間。二〇一二年三月,我完成了自己碩士階段的學習,留在上海交大繼續攻讀博士學位。於是,這一當年的“設想”變成了我需要認真考慮的現實問題。二〇一二年四月,爲了確認這一選題的可行性,我前往江西省檔案館查閲相關資料,結果令人欣喜。江西省檔案館有關鄱陽湖草洲問題的卷宗約有二百十四個,文件更是不可勝計。令人遺憾的是,這些資料的獲取非常困難,既不允許拍照,也禁止複印,只能在檔案館抄録。另外,大部分文檔是一九四九年以後形成的,對於我們想了解明清以來長時段的湖港、草洲問題,顯然是不夠的。

對於江西省檔案館的資料,任何試圖輕易獲得的念頭都是不現實的。就算以最快的打字速度工作,一天也只能抄録六千字左右的材料。爲此,我與曹老師商量,決定採取一種“曲線救國”的方式。這批省檔案館的鄱陽湖草洲資料中有一大部分是環湖各縣上報給省委的文件,那麼在各縣檔案館中也應該保留有類似的文件底稿。即便是省裡形成並下發的文件,在各縣檔案館也應找到相應的存留。二〇一二年六月底,我回到南昌參加南昌大學歷史系組織的“區域文化與地方社會研討會”。會議結束之後,我隨即開始了環鄱陽湖各縣資料的收集工作。整個鄱陽湖地區共有十一個縣,即南昌、新建、進賢、餘干、鄱陽、都昌、湖口、九江、星子、德安和永修。在二〇一〇年,我們曾爲收集鄱陽湖血吸蟲病防治檔案去過新建、進賢、九江、星子和永修五縣。然而,這五個縣的館藏檔案情況非常不理想,個中緣由已難以追溯。由此,這五個縣没有列入我這次的考察行列。這是我在鄱陽湖資料搜尋之旅的開始。

二、二十世紀五十年代的漁政檔案

在需要去的六個縣中,南昌縣離南昌市區近,又是我碩士期間研究的重點,與檔案館工作人員也相對熟悉,於是成爲這次行程中的首站。值得一提的是,南昌縣檔案館是江西省爲數不多,或許可能是唯一做了檔案數字化工作的縣級館,這給我們研究者提供了極大的便利。二〇一〇年,我第一次去南昌縣查閲資料時,數字化工作還没有開始。當我説明來意後,檔案館工作人員很快從系統中幫我檢索到了相關的草洲文件,我抄録並複印了一些,於當天就回到了南昌市。第二天一早,坐上了南昌開往餘干的班車。在車上我遇到了一位非常熱心的退休老幹部,到餘干後他熱情地幫我安排了住宿。餘干縣檔案館儘管非常破舊,但工作人員卻熱情質樸,不耐其煩地幫我調閲有關卷宗。餘干縣資料相對豐富,我工作了三天。

(一)鄱陽縣

離開餘干縣後,我乘車前往鄰近的鄱陽縣。幾年前,我們曾經在當地政府部門的幫助下進入過該縣檔案館查閲過資料。當時由於時間匆忙,加上關注重點的不同,湖港、草洲資料没有仔細查閲。基於此,我決定再次到鄱陽縣檔案館,以求不遺漏資料。只是該館已經從舊址搬遷到了新館,緊靠鄱陽縣委大院。由於是剛剛搬入的新館,各個辦公室的門口没有任何的標示。我一連轉了好幾圈,一個工作人員也没有找到,加上天氣炎熱,氣温已逾三十八度,每個辦公室都大門緊閉,爲的是不讓外面的熱氣破壞了空調帶來的舒適環境。於是,我只有一個個辦公室敲門詢問,終於在一樓找到了檔案查閲室。查檔接待員是位剛來這裡工作的新人,我出示了證件和介紹信,並告訴她我想查閲湖管局或水産局的檔案目録。

她顯得有些猶豫,並告訴我查閲一份檔案需要交納六十一元的查檔費。然而,一個卷宗的檔案,少則有幾十份文件,多則有幾百份文件,如此僅一個卷宗,就需要支付上千元的查檔費。這是我跑過的檔案館中聽到的最昂貴的檔案查閲費,或許她把我的查檔等同於那些查閲婚姻、房産檔案的人。我一再向她解釋,我查檔的目的僅僅在於學術研究,而非其他用處。一般而言,對於没有研究經費的學生而言,查閲有關檔案用作研究是不收取任何費用的,這是各大檔案館通行的做法。基於如此昂貴的查檔費,我最後只選取了水産局的兩卷檔案進行了複印,在我一再的解釋和説明下,這位查檔員請示了領導,僅收取我一份六十一元的查檔費用。衆所周知,鄱陽縣位於鄱陽湖的東岸,水域面積廣闊,湖港、草洲非常多,但文獻資料的保存卻比其他地方少?我内心對此充滿了疑惑。

離開檔案館,我有些沮喪,但没有放棄。在門口攔下一輛脚蹬三輪車。這種車是由自行車改裝而來,相當於鄱陽縣城的“計程車”。我詢問鄱陽縣漁政局的地址,蹬車的老伯遲疑了片刻,叫我上車,徑直拐進了一條街道,十來分鐘就到了鄱陽縣漁政局的大門口。至此,有必要對鄱陽湖地區的漁政系統稍作簡單的介紹。爲了加强鄱陽湖的管理,早在一九五三年三月,江西省人民政府設立了“江西省鄱陽湖漁港草洲管理處”,並在環鄱陽湖下設了十二個工作站。這是江西省最早建立的省級漁政管理機構。一九八四年八月,經省政府批准,成立“江西省鄱陽湖管理局”,現名“江西省鄱陽湖漁政局”,下設湖口、星子、都昌、永修、鄱陽、餘干、南昌、新建、進賢九個縣漁政(鄱陽湖)管理分局,爲省漁政管理局(省鄱陽湖管理局)派出機構,直接受省局和所在縣人民政府的雙重領導。

我上到二樓找人詢問,有個中年人正在打電話,當我説明來意後,中年人即示意兩個年輕人招呼我,他自己説有事出去了。在隨後的交談中,我才知道剛剛這位中年男人就是鄱陽縣漁政局的局長,他走後局裡的年輕人根本無法做主,不敢讓我去檔案室查閲資料,只是告訴我要等局長回來。這一等就是整整一個下午,直到下班的時間,局長依然没有出現。兩位年輕的公務員示意我明早再來,今天肯定是等不來了。第二天一大早我就到漁政局辦公室等候,結果工作人員又告訴我“局長在縣裡開會,不知道什麼時候才能回來”。不得已,我再次向曹老師的當地朋友求助,他告訴我局長一會儿就回局裡,叫我耐心等着。大概在十一點左右,局長終於回來了,我跟他説明了自己的來意。

他告訴我,局裡是有個檔案室,但資料不是很多,且多年没有整理,非常的凌亂。一番交談之後,在兩個副局長的陪同下,我們打開了佈滿灰塵的檔案室大門,裡面豎立着幾個玻璃櫃子,櫃子裡存放着散落且已經發黄的紙張和草圖。他們一再告訴我,事關鄱陽湖湖港、草洲糾紛的檔案,不能讓我查閲,原因在於這些檔案過於敏感,涉及許多棘手問題。我交涉了幾次,他們很堅持,我也拗不過,只有放棄,匆忙把一些草洲圖紙複印帶走。

(二)都昌縣

在鄱陽縣折騰了這麼久,但資料的搜集工作並不成功。於是,我決定啟程前往都昌縣。從地圖上看,都昌縣雖然與鄱陽相鄰,相距不過一百公里,然而境内的道路正在整修,坑坑窪窪,塵土滿天,小客車開了足足五個多小時才到。此時,江西師範大學歷史系的游歡孫老師也帶着他的都昌籍學生,來到都昌縣搜集資料。游老師曾是曹樹基老師在復旦大學時指導的博士生,也是我在大學階段的論文指導老師。我到達都昌縣時,游老師一行已經提前到達,並已到過縣檔案館查閲過目録。根據他們的介紹,都昌縣檔案館的資料相對豐富。然而,縣檔案館的查檔員在聽力上有些問題,無法聽到我們的講話,只能用筆和紙交流。

次日,我們三人再次來到檔案館。我們先查閲了水産局的卷宗目録,大約有五十個卷宗涉及湖港、草洲協議和糾紛文件。在不斷的追問下,管理員拿出了一本“特藏文獻”目録,裡面有清代至民國湖港、草洲文書,一九四九以後的糾紛文件以及宗譜資料,内容非常豐富。遺憾的是,管理員堅持不讓我們拍照複印,而一字一字的抄録對於我們這些外地研究者來説,是非常不現實的。在百般的協商下,管理員允許我們部分地拍照,通過這種方式我們獲得了一些有用的資料和資訊。然而,不管如何勸説和解釋,對於“特藏文獻”,管理員始終不讓拍照或複印,至今這仍然是一個不小的遺憾。

隨後,我們在一幢類似于爛尾樓内找到了都昌縣漁政局。不巧的是,漁政局長也不在,正巧輪到他在鄱陽湖上值班,以防止漁民發生糾紛。於是,第二天游老師帶着學生去了安徽桐城等地調研,而我則直接下到了都鄱交界的鄉村,試圖尋找到一些族譜資料。

二〇〇七年四月,我還在江西師範大學上學的時候,在梁洪生老師的指導下,曾組織一個小組前往鄱陽與都昌交界的“蟠龍殿”進行民間信仰的考察。因爲不熟悉地名,被當地的摩托車司機帶到了另一個寺廟——百福寺,在那裡結識了一位都昌縣中倌鄉的朋友,對我們的考察幫助甚大。時隔五年之後,我再次到這個地方做研究,當然還得找老朋友幫忙。一到中倌朋友的家裡,朋友的母親就告訴我説:“這邊的族譜一般是不給外姓人看的,連同族的女性也很難看到。”這也正是我所擔心的,一個完全陌生的人,没有當地官方的介紹,走進一個陌生的社群,試圖去查閲别人家的族譜,難免會讓人起警惕之心。

七月的盛夏,豔陽高照,朋友騎着摩托車載着我,奔馳在鄉野小路上。遺憾的是,没有看到一份族譜,大致有以下三種理由:其一是管理族譜的人不在家;其二是没有族譜,早年毁掉了;其三是不知道族譜放在誰家。我已分不清哪些是真實,哪些是敷衍我的托詞。我一連跑了都、鄱交界地區的五六個村莊,這些村莊都在縣檔案館保存的檔案中出現過,在歷史時期曾經頻繁出現過宗族間的草洲糾紛。慶幸的是,在都昌縣檔案館和圖書館中,收藏了部分當地家族的譜牒資料和清代文書。其中就有民國己未年(一九一九)續修的《京兆段氏宗譜》,收録了大量明清至民國時期的湖池買賣契約和訴訟文件。

在我第一次走進鄱陽湖地區進行資料搜集的時候,主要集中在各縣檔案館和漁政局,查閲的資料也主要是檔案和譜牒。其中檔案資料主要是一九四九年以後形成的湖港草洲糾紛文件和協議書,包括大量的調查報告和調解文書。可以説,這批漁政檔案是我們從事檔案搜集工作以來,第一次成系統、大規模的發現。而後,這批檔案提供了非常豐富的歷史資訊,指引着我們有針對性地走訪了沿湖歷史時期與湖港草洲存在産權關係的近二十個村莊,搜集到了大量明清契約、訴訟文書及漁課賦册,以及散見於各村落的族譜資料。

三、明清時期的文書

七月十五日,我結束了都昌的工作,經九江返回南昌,然後乘坐南昌至上海的過夜火車回到上海。這次的走訪很幸運又略有遺憾,幸運的是獲得了南昌、餘干和都昌三個縣的湖港草洲的檔案資料,遺憾的是没有能在鄉村找到更多的譜牒文獻,更未見明清時期的契約文書。在這十五天的行程中,我幾乎每天都用電話跟曹老師彙報最新的進展情況,在遇到困難時向他尋求可能的幫助。雖然這些漁政檔案和糾紛檔案的獲得非常重要,但這些文獻都是一九四九年之後的,如果没有更早的民間譜牒和其他文獻相匹配的話,我們試圖梳理明清以來鄱陽湖區歷史的想法顯然是不現實的。在這樣的情況下,曹老師決定親自出馬,陪我再到鄱陽湖各沿湖村莊走一趟,一個一個村莊地進行走訪和調查。本套《鄱陽湖區文書》收録的文獻,大部分都是在這次的田野工作中陸續發現的。

(一)鄱陽縣的糾結

我們此次田野工作的第一站就是鄱陽縣的蓮湖鄉。在明清時期,蓮湖是鄱陽湖中的一個島,位於鄱陽湖東岸、饒河的下游,如今已經與鄱陽縣的陸地相連,並通了公路。二〇一二年八月三十一日,我們在鄉政府見到了蓮湖第一大姓朱氏的老族長朱湊早先生。朱老先生雖然已經頭髮花白,但他精神狀態卻非常好,也很健談。在他的幫助下,我們找到了民國時期編印的《朱氏族譜》,以及二〇〇三年新修的家譜。在民國的《朱氏族譜》中,收録了許多有價值的歷史資訊。

此時的鄱陽湖正值渺水季節,湖面捕撈界止難以辨識,而大批漁船集中於水面捕魚。鄱陽縣漁政部門聯合縣公安局、鄉鎮等部門聯合在鄱陽湖執勤,以防止漁民越界捕撈釀成械鬥。於是,我們也跟隨執勤大隊上了漁政局的船,在鄱陽與餘干交界的湖面執勤了半天。

在此之後,我們相繼走訪了鄱陽縣與都昌縣交界的銀寶湖鄉的鳴山金家和萬家湖萬氏,除了金家尚保留有民國的譜牒之外,僅有的文獻就只有近幾年新修的族譜了。在漁政局的檔案中,提到都昌與鄱陽交界地帶,由於“兩縣人民路隔咫尺,禾穗相連,湖港相汊,土地插花等客觀條件”,經常發生宗族或村莊間的糾紛或械鬥。然而,我們並未在當地找到更早的文獻資料,也就難以對這些家族明清的歷史進行討論。

一連數日,我們都没有大的進展,内心不免有些沮喪,於是決定再去一個鄱陽湖心的漁民小島碰碰運氣。這個小島現叫長山島。“渺水”季節,這個小島與外界的聯繫就只能靠船隻,冬季水涸之後才會出現一條泥路通往對岸的陸地。那天,我們租用了一艘快艇,冒雨在鄱陽湖上疾馳,風很大,水浪拍打着船體,湖面上飄着漁民投放的漁網,密密麻麻,時不時還可以看到一些露出水面的荻草。船工過漁網陣時,每每降速,將尾槳撬起,以防絲網纏住螺旋槳,然後又是一陣轟鳴,劈浪而去。這個小島上主要生活着楊、陳兩姓,靠打魚爲生,幾乎没有土地,只有少量的柴山。遺憾的是,我們只看到了民國時期的《楊氏宗譜》,其中也没有我們需要的史料。傍晚,我們回到鄱陽縣城,從長山島原任村長手中獲得了一些一九四九年以後的湖港、草洲糾紛協議書和示意圖。

從這些晚近的譜牒資料和糾紛協議書中,我們依然可以感受到過去湖港、草洲紛争的歷史痕迹,因爲它們或多或少都提及到了家族的湖産,以及與他姓發生紛争的故事。不過,我們没有見到明清時期契約文書的蹤迹,而這類文書,才是我們此行的重點。我們深知,歷史學首先是史料學,没有新史料,也就没有新史學。對於一項高水準的研究而言,不僅存在史料上的突破問題,而且存在史料量的突破問題。如果不是關鍵的新史料,僅憑作者發現的幾條新史料,有時候並不足以支持一項新研究、撰寫一篇新論文,並推翻成説。

(二)餘干縣的突破

九月四日,我們離開鄱陽縣前往鄰近的餘干縣。我們根據從檔案中得到的線索,選擇了餘干縣北部的康山鄉作爲此次田野工作的地點。康山又稱康郎山,是明初朱元璋大戰陳友諒的戰場。爲了工作方便,我們聯繫了餘干縣縣委宣傳部的常務副部長艾向榮先生,由他帶我們到康山鄉政府駐地。在説明了我們的來意後,鄉政府派人陪同我們一起找到了當地大姓的族長。一般而言,找到了族長或有威望的老人,就等於找到了他們家族的譜牒。在鄱陽湖地區,家族的譜牒一般都存放在一個老房子正廳的木箱子裡,輕易不示人,看譜需要燃放鞭炮。

康山鄉主要有兩個大姓——袁姓和王姓。遺憾的是,兩姓的老族譜均在文革中被燒毁。二〇〇五年,袁姓新修了族譜,王姓甚至連自己的譜系都還没有重建起來,我們能看到的僅是王家人從附近其他的王姓族譜中抄來的譜序。不過,在王家村王茂平先生的家中,保存了多份碑刻,其中一份就是王氏始祖的墓誌銘,形成於南宋末期。這份墓誌銘爲我們討論王氏祖先遷居康山的時間提供重要的線索。王茂平先生是康山當地學校的老師,算得上是地方的文化人。當我們問到是否還有其他祖宗遺留下來的文字資料時,王茂平先生與陪同我們的村主任王旺凡先生相互使了一個眼色,這個簡單的動作給了我們一絲的希望。進一步詢問後,王旺凡先生從自己的房間裡捧出了一堆用報紙包裹着的破爛紙張,不用説這正是我們想要找的契約文書。

這批文書破損嚴重,且非常不平整地卷在一起,幾乎每張都需要先用手撫平,然後再進行拍照。在種類上,王家保存的文書有水面、湖田和草洲的買賣契約和議約合同字、立收領或經催大差字、納税執照以及草洲訴訟文書。這批文書總共二百五十三張,主要集中於清代嘉慶、道光、咸豐、同治和光緒年間,也有少量是明末崇禎年間和清初康乾時期。我在拍照的時候,曹老師與當地村民聊天,重點瞭解村莊上是不是還有其他人手中保存有類似的資料。村民告訴我們,退休老鄉長袁景櫃先生手中好像有一些東西,上午他到縣城去了。袁景櫃,曾任康山鄉鄉長、黨委委員,現已退休在家,但依然還熱心鄉里的大小事務。預計袁景櫃從餘干縣城回到了康山,曹老師就去鄉政府找他詢問情況,我就一個人留在王旺凡家中繼續工作,王旺凡先生在一旁陪同協助。在大約一個小時之後,我接到曹老師的電話,通過聲音可以感受到他的興奮。他説,袁鄉長手裏也保存有大量的明清契約文書。王家村的工作結束後,我立即前去鄉政府,與他會合商量下一步的事情。

這天對我們來説是個不尋常的日子,這天的發現構成了本套《鄱陽湖區文書》前六册的内容。在袁景櫃辦公室的老櫃子裡,存放着袁家村歷年來的水面、草洲文獻。袁景櫃先生告訴我們,這些文書雖然年代久遠,但現在依然發揮着作用,特别是在水面捕撈權的争奪糾紛中,仍然可以作爲家族捕撈習慣和過去業權的證明。這類資料是湖邊生活的人非常重視的歷史文獻,細心保存至今而没有全部損毁。在數十年的從政生涯中,袁景櫃先生參與處理和調解過不計其數的水面、草洲糾紛,而這些文書每次都能提供重要的歷史證據。在保存歷史文書的同時,每次的糾紛都會留下不少的新協定或官方處理檔案,他也一併保存了下來。於是,康山袁姓幾百年水面和草洲的複雜歷史,在袁景櫃一個老舊樟木櫃子裡得到沉澱和延續。

在袁家文書中,有一本同治五年(一八六六)的目録。在這本目録的封面上,有這樣的一段説明文字:

其案件各樣字迹,查明分類,每類用布包,共計七包。原以紙包,易於破爛,布包可垂久遠。後有作者,仍要依照舊章,自不至有損壞踈失之患矣。以後尋字據者,看簿落在何包字號,易於尋查,若查出看後,仍要歸轉原包,不可亂放别包之内,免致錯誤,猜疑難尋,切切爲要。

在同治五年之前,袁氏也有保存各樣字迹的傳統,但是用紙包裹,容易破爛。同治五年,有袁氏族人把各樣字據分類,編立字型大小,用布包好,这樣不易破爛,且容易查找。當我們第一眼看到這批文書的時候,也是用一個已經發黄的白布包裹着。在數量上,袁家保留下來的文書要比王家多很多,大約在六百張上下。在文書的類别上,與王家基本相似,主要有買賣契約、合同議約、收領字、草洲底册和訴訟文書等,其中訴訟文書占的比重最大。袁家留存的文書一共編了五册,訴訟文書就占了四册。根據内容,訴訟文書又可分爲狀式、移文、劄書、憲票或憲牌、關文、口供、驗屍圖格、内堂審訊記録等類别;在尺寸上,訴訟文書一般要比買賣契約、收領犯字大,如完整的“狀式”長一百六十釐米,寬三十一釐米,垂直拉開足足有一個成年人這麼高,而契約和收領犯字的長度大多不會超過一百釐米。

另外,在同治五年的目録册中,還有一篇整理者寫的前言:

嘗思書契者,所以志天下,古今萬物之事理也,無書契則前代述之典章何以傳,無書契則後人之事業何以垂。上古聖人結繩以治,中古聖人畫卦陳疇,文明漸啟,莫不有賴於書契,是書契利及于天下萬世者,何其重且大,顧可不愛之惜之而珍重之乎?然而典籍文章爲天下所共有,付之梓房發爲剞劂廢缺,尚有可買。若夫鄉里之中,尋常應酬字樣,大則案牘買賣文契,小則合約收領犯字等件,無事不甚介意,有事可執爲確據,倘忽略不謹,任其廢失,從何購辦?悔莫能及。余于同治丙寅歲,深念族衆湖港洲坪産業甚多,案迹並各樣字據不少,實有關於五百餘煙之要件。雖藏之笥中,年湮日久,無人修理,雜亂無章,霉爛不堪,心竊傷之。於是不辭勞瘁,悉心翻閲,分門别類,立簿壹本,編立字號、目録,用作布包,某字放與【於】某包之内,俾亂而無次者,有序可尋,且於霉爛之中細心補葺,俾之原紙雖殘,字迹頗存,猶有可觀,後之尋覓字迹者,極爲簡便明白,當不致有煩腦【惱】殘缺之嗟焉。愚自愧譾劣,不揣冒昧,妄爲修理,雖不敢謂有功於一族,亦可謂一族之小補雲爾。

同治五年丙寅歲季春月 霖 謹識

在這篇序言的開頭,袁霖先强調了書契的重要意義。他認爲,一般的典籍文章都可以在市場上買到,但鄉里之中的買賣文契,没有事情的時候無所謂其重要性,但若發生了諸如糾紛争訟之類的事情,則可“執爲確據”。如任其廢失的話,又不能像典籍一樣可以購買,必定會追悔莫及。此外,袁家的湖港洲坪衆多,所立的各樣字據也不少,都是袁氏家族五百年來之要件。但是,隨着年代遠去,又無人整理,散亂無章,有些甚至霉爛了。袁霖於心不忍,決定悉心翻閲,分門别類,編立字號目録,裝訂成册,如此方有序可尋。更爲難得的是,袁霖還對有些霉爛的字據進行了補葺,使得有些字迹留存了下來。袁霖在序中表現得很謙虛,姑且不論其對袁氏宗族的貢獻,僅從文獻留存的角度,其貢獻也是非常大的。

由於拍攝的工作量很大,當天我們没有回到餘干縣城住宿,而是直接在村上找了一個小賓館住下,把袁景櫃先生保存的一九四九年以後的湖港草洲協議書和其他文件抱回賓館繼續工作。那天,曹老師與我一直工作到晚上十二點多,借着不算明亮的燈光,完成了這批資料的拍攝。第二天一大早,光線充足,我們在鄉政府辦公室完成了明清契約文書的拍照工作。離開時,我們分别與袁景櫃、王旺凡約定,開學以後,請他們帶着這些契約文書來上海交通大學,我們負責整理裝裱,修復好後再送回給他們。他們則授權我們公開出版。

在結束康山鄉的工作之後,我們搭乘當地人的便車前往南昌市,並順訪了江西省鄱陽湖漁政管理局了解情況,結果令人沮喪。儘管如此,這次在康山鄉發現大批明清時期湖區文獻,在給我們很大震撼的同時,也給了我們繼續開展沿湖田野工作的信心。

(三)都昌的發現

九月七日,我們離開南昌前往都昌縣。在都昌縣委宣傳部的介紹下,我們認識了曾長期在都昌縣漁政局工作,後來調任永修縣漁政局工作的王旺春先生。在王旺春家中,我們看到了一些他在以前工作中搜集保存下來的湖港、草洲資料,以及都昌縣各姓的新修族譜。九月八日,王旺春和縣委宣傳部常務副部長汪國山陪同我們從縣城出發,前往都昌與鄱陽交界的中倌、南峰以及沿湖的薌溪、萬户四個鄉鎮進行田野調查。根據檔案中獲取的線索,這次主要是去走訪中倌的段氏、南峰余晃村的余家以及薌溪、萬户的洪、於等姓。這些不僅是當地的大姓,而且在草洲或湖港問題上争訟糾紛頻發。

這一天的工作流程仍然是先看譜牒,然後與村裡的長者聊天,詢問一些我們關心的問題。我們看到的譜牒多係近一二十年裡新修的,偶爾也可見到一兩種民國時期印行的族譜。有關湖港草洲的文書,偶爾會在譜牒中見到零星的記載,原件則遺失或損毁。中倌的段氏保存了一本涉及湖面、草洲的買賣文契和糾紛訴訟資料的族譜,主要是清代、民國時期段氏與周邊各姓買賣湖池、草洲,以及發生糾紛産生的司法文件。可惜的是,段氏族長考慮再三,將我們婉拒在外。這種情況在鄉村田野工作中時常遇到,我們也充分理解當事人的顧慮。

九月九日,我們租用了一輛計程車再次前往沿湖的西源鄉和周溪鎮。在西源磡上曹家,我們再次有了新的發現和收穫。經過跟當地的鄉民短暫交流之後,曹老師激動地與接待我們的曹元建村長來了一個擁抱。因爲,曹老師的老家在鄱陽縣磨刀石,而磨刀石曹家據説是宋代從都昌縣磡上曹家遷過去的,如此曹老師也算是從磡上曹家分遷出去的。這層關係頓時拉近了大家的距離。雖然《曹氏宗譜》中有比較多湖港、草洲内容的記載,但我們仍然詢問是否還有其他的文字資料。曹元建先生没有遲疑地告訴我們,自家樓上就有。曹老師跟着曹元建上樓去尋寶,我留在一樓繼續拍譜牒。不一會,他們手裡拿着一疊略顯破舊的紙張下來了。在磡上曹家發現的這批文書約一百八十份,構成了本套第七册的内容。在種類上,也主要是湖池買賣契約、立收領字、納税課册和訴訟文件等。在品相上,這疊文書的破損程度相對嚴重,由於在過去浸過水,很多紙張已經黏在一起,字迹也變得模糊。

在結束西源鄉的工作之後,我們本想繼續南下周溪鎮,然而已經到了開學的時間,第二天就是新學期註册報到的日子。我們連夜回到了上海,田野工作也只能暫告一個段落。經過前後兩次的資料搜集,我們獲得了兩類大宗文獻,一是一九四九年以後的漁政檔案,二是明清時期的契約、訴訟文書。在我博士入學之際,基本完成了博士論文的文獻采集工作。

故事並没有就此結束。二〇一二年七月,我在都昌縣檔案館查閲水産局的檔案時,發現一份抄寫於一九六二年的《江西省南康府都昌縣漁米課册》,抄件全册共有一百二十頁。這份抄件是當時政府用以處理漁民糾紛問題的重要歷史資料。在這份抄件的開頭,有這樣一段文字:

根據都昌縣處理民事糾紛領導小組決定,現將都昌縣北山公社鄒家嘴大隊漁民所存《江西省南康府都昌縣漁米課册》照抄於後。其中有部分地方因原存本破舊以致察看不清,或殘缺遺漏者,照樣留給空白,或加注明,以便查改。

這段文字透露出一個資訊,這份抄件的原件有可能還保存於“鄒家嘴大隊漁民”的手中,只是原本就有部分的破舊和殘缺。循着這一信息,二〇一三年一月,我與曹樹基教授一起再次前往都昌,找到了北山鄉鄒家嘴村。在一個鄒氏村民家中的房梁下,我們找到了《江西省南康府都昌縣漁米課册》的原本。依據其實際内容,我們將此課册原本命名爲《嘉靖二十一年都昌縣漁米課册》(以下簡稱《都昌縣漁米課册》),長三十七釐米,寬二十八釐米。除此之外,我們還意外地發現,鄒家嘴村保存了兩本清代的漁課册以及清代至民國時期的契約、收領字、租湖字、納税執照和訴訟文書,一共約三百五十頁,成爲本套書中第八、九册的内容。

出於研究的需要,我一直在閲讀一九四九年之後的漁政檔案。在閲讀的過程中,偶爾會得到一些關於明清時期契約文書的新線索。這些零星的線索促使我們不斷返回鄱陽湖區進行田野走訪。二〇一三年下旬,我在都昌縣的漁政檔案中,獲得了一條可靠的資訊。在都昌縣周溪鎮鄒姓漁民的手中,還存有一些明清時期的契約文書。我與曹老師商定在寒假期間一起再去一趟都昌,尋訪這些文書的下落。然而,二〇一三年對於我而言尤爲忙碌,小孩的出生使我没有太多自由支配的時間。這一年的寒假,我没有回江西老家過春節,而是留在了上海。二〇一四年二月七日,在王旺春的陪同下,曹老師按照已有的線索前往都昌縣周溪鎮,最後在現居九江的鄒氏子孫家中獲得了一份《嘉靖七年高安縣來蘇鄒氏漁民文書》。該文書記載了明洪武至永樂年間鄱陽湖地區漁課制度建立以及部分湖港、長河的“閘辦”“承課”情況。這份文書共有十五條記録,内容主要集中在洪武時期,永樂年間的記録只有一條,可謂彌足珍貴。只是,令人遺憾的是,我們只獲得了此文書的照片,由於原件破損非常嚴重,又没有進行修復和裝裱,且未得到鄒家人的授權,無法收録到本套書中。二月八日,曹老師與王旺春又去了永修縣漁政局,查閲和複印了該處保存的漁政檔案。

二月十一日,曹老師開車前往高安縣來蘇村,試圖尋找來蘇鄒氏的譜牒與文書,結果也令人沮喪。當天,曹老師又追尋到高安縣鸕鷀村的鄒姓漁民,除了族譜之外,也没有其他的發現。第二天,曹老師開車前往新建縣的南磯鄉。南磯鄉,地處在鄱陽湖之中,東與鄱陽縣蓮湖鄉、餘干縣康山鄉相望,渺水季節四面環水,枯水季節是一望無際的草洲、湖泊和濕地。在康山鄉袁、王二姓的文書中,我們注意到在歷史時期康山與南磯曾經圍繞東湖的魚利和石厫洲的荻草發生過宗族糾紛。經過與當地村民的交談,最後在謝姓家中發現了一本清嘉慶年間的訴訟抄本,一共三十八頁。我們本想複製之前的做法,也邀請南磯鄉謝家派村民代表携帶這本訴訟册到上海,由我們組織人員進行修復和裝裱。但是,由於當地村民的種種顧慮,這項計畫最終未能實現,只能留下這一缺憾。於是,我們只擁有該訴訟册的照片,而這些照片不僅不平整,在視覺上欠美觀,又未得到授權,亦未編入本套書中。

四、鄱陽湖區文書的整理

(一)文書進城

我們不贊成像文物販子一樣,將村莊中各種有價值的文獻帶離這塊生産這些文獻的村落和人群,而是主張“在地”保存,研究者使用出版物進行學術研究。爲了讓學術界更多的學者能夠看到並使用這批文書,我們決定將這批文書整理出版。只是有些民間文書的原件破損較爲嚴重,甚至已無法正常辨識字迹。於是,我們相繼邀請了當地的村民代表携帶這些册籍和文書到上海,由上海交通大學歷史系地方文獻研究中心組織專業人員對這批文書進行了搶救式的修復、裝裱和整理。鄉民們都非常熱心這批文書的整理,經過雙方討論和協商,裝裱好的文書原件由村民代表帶回當地保存,同時村民代表授權同意上海交通大學歷史系地方文獻研究中心保存這批文書的掃描件,用以學術研究和文獻出版。這一過程有時順利,有時則充滿曲折,現僅録三例,以備後人資鑒。

作爲康山袁氏文書保管者的袁景櫃先生,對於我們的行爲十分理解,也深表贊同,給我們工作很大的支持。來上海後,有一天,我們倆人去賓館看望袁先生,推開門,他正伏案寫作。曹老師問:“你在寫什麽?”答:“記日記。”曹問:“記了多少年?”答:“幾十年。”經過一番交談,袁先生答應將其四十年所記日記及工作筆記,全部捐獻給上海交通大學歷史系。現在,袁景櫃的幾十本日記及工作筆記已經存放在上海交通大學圖書館中。

二〇一三年四月二十一日,正值曹老師五十七歲生日,我們驅車來到鄒家村。在上海時,我們一直電話聯繫村主任鄒聖生先生,但他對於是否能携帶契約文書來上海一直不能確定,因村中有人反對。當天晚上雖歷經了幾個小時的商談,卻一直没有結果。直到晚上九時,鄒聖生告訴曹老師,村民没有達成一致意見,他們不能帶這批文書來上海。曹老師滿臉沮喪地對我説:“這是一個最不幸的生日!”不過,曹老師並没有放棄。他讓我和司機等在村口,自己再次進村,繼續與村民交涉。一個小時以後,曹老師滿臉喜氣地跑出來——村民們同意來上海了。翌晨,我們三人開車在村口等了很久,鄒聖生等卻一直没有露面。直到上午九時,鄒不僅將文書帶出,而且還找來一部康熙版的《鄒氏宗譜》來上海修復。這真讓我們喜出望外。在鄒家,宗族文獻是族人輪流保管的。原來,剛才他們是去找宗譜了。

在新建縣南磯島上,村民先是稱村莊上並没有什麽文書。曹老師將康山村的資料展示給他們看,其中一份正好是嘉慶年間康山袁家、王家與南磯謝家的一份合同字。曹老師邊讀邊解釋。於是,村民才將他們收藏的訴訟抄底交給曹老師拍照。曹老師與村民談妥,開學以後,他們派三人携文書來上海修補。然而,開學後我們再三催問他们何時動身,村民答覆卻是不來了。這令我們沮喪。

(二)修復與編輯

這批文書的整理,主要經歷了六個步驟:一是對文書原件進行修復和裝裱,該項工作由上海交通大學歷史系地方文獻研究中心聘請專業的裝裱人員進行;二是對裝裱過的文書進行掃描處理,其中有些紙張大的文書無法一次性掃描,需要分成多次掃描,然後再將圖像拼接起來;三是對文書按照家户、類型和性質等進行分册分類編輯、整理,主要涉及兩個縣的四個家族,一共編爲十册;四是對各册文書的内容進行編目,以上三項工作主要由我承擔。五是對照文書原件進行文字的録入,我承擔了其中四册的抄録工作,其餘由上海交通大學歷史系的研究生協助抄録;五是對録入的文字進行校對,上海交通大學歷史系劉嘯博士擔任初校,曹樹基老師擔任終校。從二〇一二年底至今,這一整理工作進行了五年多的時間,可以説時間還是比較倉促,過程也頗爲不易。

第一批到訪上海交通大學的是餘干縣康山鄉的袁、王兩姓的三位村民代表。我們隨即就組織了三個裝裱師進行緊張的修復,三天之内就完成了王家村大部分文書的修復工作,交由王家村的村民帶回了村莊。這批破損嚴重的文書,經過裝裱師們細緻耐心的整理,不僅實現了文書的平整化,而且拯救了很多漫漶的字迹。在此之後,都昌縣西源鄉磡上曹家和北山鄉鄒家嘴村的村民代表也陸續帶着自家的文書來訪。這一修復、裝裱的過程,持續了一年多的時間,中間有過中斷。在裝裱師傅完成了文書的基本修復之後,我負責拿回辦公室進行掃描和拼接處理,這一過程有點類似於工廠的流水線。在對文書進行掃描存檔之後,我對文書原件的尺寸進行了測量,以便能記録原件的實際大小。

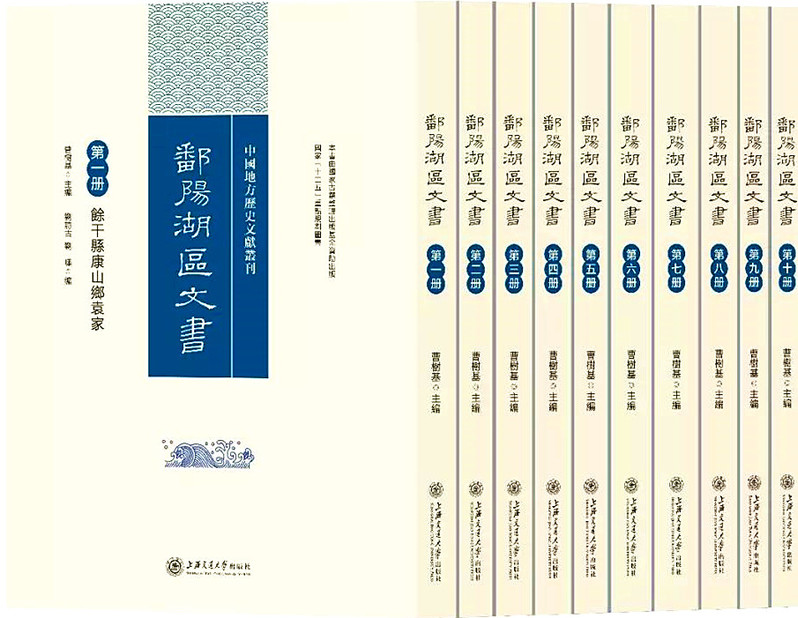

几年來,我們經手修復和掃描的鄱陽湖區文書約有一千五百餘頁,主要包括契約、收領字、納税執照、漁課册和訴訟文書等五種類型。在這些文書類型中,尤以訴訟文書的數量最多,呈現的内容較其他類别更爲繁雜。需要説明的是,在每個家族保存下來的文書中,基本上都包含有以上提及的五種類型的文本,只是在數量上存有差異。我們的整理工作是以文書保存的家族爲基本單位進行的,同一個家族内的文書,又依據文本類型的不同,分爲契約、立收領字、納税執照、漁課册和訴訟文書等項,每册收録各類文書近二百頁。《鄱陽湖區文書》一共十册,主要來自餘干縣康山鄉的袁、王兩個家族,以及都昌縣西源鄉的曹家和北山鄉的鄒家。其中餘干縣康山鄉袁家保存的文書就占了五册,餘干縣康山鄉王家和都昌縣西源鄉磡上曹家各有一册,而都昌縣北山鄉鄒家保存的文書有兩册。來自都昌縣檔案館的文書出自西源鄉曹家,與同樣出自該館的《段氏家譜》中的草洲糾紛契約合編爲第十册。

(三)内容簡介

《鄱陽湖區文書》第一至五册主要收録了袁家保存的文書。袁家文書的時間始於明末崇禎年間,終於新中國初期的二十世紀五十年代,以清代的文獻爲主。其中第一册一共收録了四個類型的文書,合計二百零一頁,其一是同治五年三月袁氏族人自己編立的湖港、洲坪書契目録册;其二是湖港、草洲的買賣契約,也包括有各村之間的合約或議約字;其三是立收領字,涉及的收領物件有漁船、網具、銀錢、屍體、衣被等物;其四是長河和草洲清册,登載有長河或草洲的四至範圍、管業納課人等資訊,部分册籍還蓋有官府的印章。這些文書不僅反映了明末以來康山袁家湖港、草洲文書的保存狀況,還展示了族産的買賣流轉情況以及承課管業的範圍。袁家文書除第一册以外,其餘四册全部係訴訟類文件,但涉及的案情卻並不複雜。

這四册訴訟文書主要講了一個袁、朱二姓因草洲争訟的故事。這個故事的内容可以大致簡述如下:嘉慶年間,鄱陽縣蓮湖朱海南等見自己的課册載有“嬴輸洲”名目,但並無實際的洲地管業,而袁姓之羊屎洲坐落鄱湖鑼鼓山下,鄱陽縣誌内載有湖圖,並有“鄱陽山”字樣。蓮湖朱氏誤認鄱陽山爲鑼鼓山,而羊屎洲與嬴輸洲土音相同,於是懷疑羊屎洲就是自己的祖業——嬴輸洲,只是被袁姓混占而已。嘉慶十二年(一八〇七)九月初八日,朱可寧等十七人赴羊屎洲砍草,並在小湖取魚,受到餘干縣康山袁起光等人的阻擾,抓獲朱可寧等五人赴縣衙呈控。嘉慶十五年(一八一〇)二月二十日,康山袁昂四等在鑼鼓山洲採草,蓮湖朱達榮等赴湖取魚路過,向袁昂四討火吃煙,閑談之中提及之前兩姓之間的草洲訟案。袁昂四斥責朱姓控争洲地之非,致使雙方互不服氣,引起争鬧互毆。結果,袁昂四被朱達榮等毆打身死,袁軒一被朱如珍等致傷身死,袁尼三、袁甫三被朱乾妹等致傷逃走。由此導致朱、袁二姓之間的湖、洲之争漸趨白熱化,並開啟了一場長達數十年的訴訟案。

這個長達數十年的訟案留下了豐富的資料,有些資料已被整理成册,大多數則是散落在外。本套書的第二册,主要收録的是六本成册的訴訟案件的抄本,其中五個是朱、袁二姓在嘉慶年間發生的草洲訟争案,另有一個是光緒十四年餘干康山袁家與新建縣嚴姓之間的越界採草訟案。從第三册開始,收録的訴訟文書大多係單件,根據每個文書自身的特點,可以分爲狀式、移文、憲票、憲牌、劄文、關文、内堂文書、審訊口供、驗屍圖格等。對於那些保留完整時間信息的文書,我們按照時間的先後順序進行編排。至於時間信息不完整的文書,比如只有月、日没有具體年份,只有年、月、日但没有年號,或者只有日期没有年月、年號等,我們按照時間信息的完整程度依次排列,年號和年、月、日資訊都齊全的文書,編在最前面,年、月、日完整的次之,月、日齊全的再次之,而没有時間資訊的放在最後進行隨機的編排。袁家文書中,不僅有許多無法提取完整時間信息的散件,也有一些紙張和字迹殘缺不全的殘件,我們將這些散、殘件統一收録在第五册。

第六册收録的是康山王家的文書,主要有交易契約、收領字、納税執照和訴訟文書。這些文書始於明末崇禎年間,終於民國時期,與袁家文書一樣,也以清代的文獻爲主。王家保存的文書一共二百五十三頁,文書類型與袁家相似,但是出現了一百四十七件納税執照,時間從道光十一年始,止於光緒二十五年。這些納税執照涉及三個納税户名,即“王興憲”“王元亮”和“詹王塗”。由於家譜資料的缺失,我們已經無法對這三個人進行更爲詳細的介紹。其實,“王興憲”和“王元亮”兩個户名在王家保存下來的其他類别的文獻中,也曾經出現過。“詹王塗”這個户名更像是詹、王、塗三個姓合在一起的納税户頭,並非源自一個真實的自然人名。這些執照可以分爲兩類,一類是向饒州府繳納麻鐵銀,另一類則是向南昌府繳納地丁漁課。值得注意的是,“王元亮”同時向兩個機構交納漁課,即“官所”和“趙所”。

第七册收録的是都昌縣西源鄉磡上曹家的文書,主要也是契約、收領字、課册抄件、納税執照和訴訟文件。這些文書的時間主要集中於清代和民國時期,一共一百七十六頁。曹家文書有一個顯著的特點,就是保存下來的契約大多係合約或議約性質的合同,僅有少量的租湖契,而没有袁、王二姓文書中大量出現的湖産買賣文契。這似乎説明,磡上曹家的湖産並不向外姓流轉和出讓,而是保持了一種家族共用性質的公産管理體系。在曹家的訴訟文書中,主要涉及三個比較大的訟案:一是清乾隆年間磡上曹家與長山楊姓控争湖池案,二是清光緒年間磡上曹家因陶姓在湖汊釘樁妨礙捕魚作業搆訟案,三是民國年間曹家與對面的長山楊姓控争柴山一案。這些争訟案都關乎各家族間的湖池界址和作業權利的確定。

第八、九册收録了都昌縣北山鄉鄒家咀村鄒氏文書。其中第八册主要包含了一本明代嘉靖二十一年的《都昌縣漁米課册》,兩本清代初期的《都昌縣原額通共課米册》,以及一本民國十七年市二圖十甲鄒道三户賦税清册。此外,還收録了一份康熙三十八年的《鄒祥三課户照票》。這些册籍中除了明代課册的封面和封底紙張脱落和文字殘缺之外,其餘的品相和内容都基本保存完整。這些資料不僅在時間上有着延續性,而且在内容上也可相互匹配,非常成系統。這給我們深入討論明清鄱陽湖區漁課制度的演變提供了可能。

第九册則主要收録了鄒氏文書中的契約、收領字、租湖字、納税執照和訴訟類文件。與其他家族的文獻略有不同,鄒氏文書中有十張乾隆年間的租湖契,基本上是外姓漁民向鄒氏租湖取魚的憑據,其中規定了出租湖池的範圍,以及租湖取魚的價格。更爲有趣的是,鄒氏文書中還有大量民國年間鄒祥三等完納湖課的存票。在明初的鄱陽湖地區,國家通過設立河泊所進行漁户的管理和漁課的征解,明代中後期各河泊所陸續被裁革,至清代初期河泊所全部被裁,漁課改由各府、州、縣代管,但我們一直對清末及民國時期的漁課制度缺乏了解,知之甚少,在之前所述的各姓文書中,也没有發現有民國時期漁民繳納漁課的文獻,鄒氏保存的這批完納湖課存票不僅彌補了這一缺憾,還提醒我們注意民國時期的漁課問題。

第十册主要收録了都昌縣檔案館所藏的明清湖區文書,包括兩個部分的内容:一是西源鄉磡上曹家與周邊其他人群争奪湖港、柴山留下的訴訟文書,以及曹家歷年繳納湖課、麻鐵料銀的納税單據;二是民國八年(一九一九)中倌鄉段家洲村《京兆段氏宗譜》,收存了大量清代至民國時期的草洲買賣文契,以及争奪草洲業權的訴訟文書。有意思的是,都昌縣檔案館收藏的曹家文書,與本套文書之第七册並没有出現大量重合,相反還可以互補。在查閲時,讀者可以將二者結合起來閲讀,因爲二者不僅出自同一個家族,而且内容可以互補。在鄱陽湖區,除了漁業問題之外,草洲始終是一個繞不開的話題,《京兆段氏宗譜》無疑可以給我們提供一個有趣的案例,從而幫助我們理解地方人群圍繞草洲業權的複雜互動。

(四)對訴訟文書的處理説明

本書第二册文書形式爲抄案;第三册所録内堂文書則爲狀式、移文、憲票與憲牌、札文和關文等;第四册亦爲内堂文書,包括差票、禀文、申文、報告與口供;第五册則由禀文、申文、字據、具保、報告等組成。出於對内容與排版的考慮,每一册中的各式文書分别歸於不同的案件下面,並依上列之類别按時間排序。如欲閲讀一個完整的案件,可以在四册中,依類别與時間不同,找到所需要的文書。只有個别的例外,例如,在咸豐九年四月袁氏與嚴氏争奪石灰洲案中,僅有的一份訊問記録直接置於第五册相關案件的文書組中。

餘干縣康山袁氏訴訟文書的時間跨度從清代嘉慶十二年(一八〇七)至光緒二十八年(一九〇二),前後延續接近一百年。其間,袁氏族人至少卷入了以下六宗較大的訴訟案件:

案一,嘉慶年間餘干縣康山袁氏與鄱陽縣蓮湖朱氏互控草洲案;

案二,嘉慶二十二年九月开始的康山袁氏與蓮湖朱氏互控湖面案;

案三,嘉慶二十五年三月九日康山袁昇七在繳尾洲打死都昌縣洪科青案;

案四,咸豐九年四月康山袁氏告新建縣嚴氏越佔石灰洲案;

案五,光緒二十六年八月九日开始的餘干縣大塘吴氏与餘干康山袁氏互杀案;

案六,鄱湖營與康山袁氏争洲案。

案一表明,袁家與朱家從嘉慶十二年開始的草洲互控一直延續到嘉慶末年。雖然其間也夾雜其他姓氏,如劉氏、胡氏和徐氏與朱氏的争鬥,但仔細分析,這些姓氏均是袁姓的合夥人。總體上看,至少有以下幾次鬥毆與訴訟可以形成雖有因果聯繫,卻又相對獨立的案件:

一.一,嘉慶十二年九月八日开始的康山袁氏與蓮湖朱氏互控羊屎洲案;

一.二,嘉慶十五年二月二十日朱氏在羊屎洲打死袁昂四、袁軒一兩人案;

一.三,嘉慶十五年二月二十日蓮湖朱化行在繳尾洲上打傷鄱陽縣民劉廷旺、胡仲彩案;

一.四,嘉慶十七年九月二十六日袁氏在沙洪洲打死朱九高等十二人案;

一.五,嘉慶二十二年二月蓮湖朱涵川等在沙洪洲砍傷餘干縣神埠村徐兆雲等人案。

上述分類雖然包括了康山袁家訴訟文書所涉案件的絶大部分,但仍有個别案件在其他文書中出現過,卻没有專門的文書予以記載,所以無法列爲單獨的案件。

另外,关于案五中康山袁氏與大塘吴氏的互杀命案,我們只知光緒二十六年八月九日袁建生等六人被大塘吴氏殺斃之事,卻没有文件反映袁氏對吴氏的報復行爲。從本書第五册輯録的一封信件中,得知袁氏殺死大塘吴氏共計一百零五人。這一案件的審理過程只留下一份口供。我們走訪過大塘吴氏,没有獲得任何有關文獻。看來,訴訟文獻主要是上訴方而非被告方保留的。

正是憑藉這一比較明確的案件分類,使我們有可能處理一批時間不明,且内容有部分缺損或嚴重缺損的文書。一般説來,只要涉案人名足夠清晰,案情足夠詳細,就可以確定其究竟歸屬於哪一个案件。有些考證過程會用注釋的方式説明,大部分則略而不述,敬請理解。

五、结语

在已經發現的明清文獻中,如此大規模的湖區文獻的發現,尚屬首例。這一發現,不僅填補了湖區文書類文獻的不足,更爲重要的是,可以與其他豐富的土地類文書形成有價值的比較,從而豐富我們對明清中國社會的基本認識。目前發現的一千五百餘頁鄱陽湖區文書,主要分佈在上饒市餘干縣和九江市都昌縣,來自沿湖的四個漁民家族,余干縣康山鄉的袁、王二姓,都昌縣西源鄉的曹家和北山鄉的鄒氏。這些漁民文書,不僅有湖港、草洲的買賣契約和規範捕撈秩序的合約、議約字,也有漁課册和大量的納税執照,更有大宗的訴訟文獻。這些文書貫穿了明代中期至中華人民共和國初期的四百餘年,種類豐富,有較高的研究價值。

鄱陽湖區文書是散存於鄱陽湖區域珍貴的漁民歷史文獻,大多來自沿湖的一些漁民家族。近三十年來,民間文書大量在中國各地被發現和整理,其中最引人注目的有徽州文書,不僅數量巨大,而且涉及的内容也最爲廣泛。其次就是極具特色的清水江文書,其以山林契約爲主,不同于以往大量出現的田土文書,有獨特的研究和整理價值。我們在鄱陽湖地區漁民家裏發現的這批文書,主要以湖池水面、草洲契約及訴訟文獻爲主,集中反映明末至民國時期沿湖居民圍繞“湖池水面和草洲産權的獲得、轉讓與保護”展開的持續互動過程。從這些文書中我們可以瞭解到,整個鄱陽湖區域的湖池水面被一些沿湖的大家族以向王朝承納漁課的方式占有和控制。這些家族控制的水面,多數是分配給自家的子孫後裔捕魚,有時則出租給其他人,每年從中收取一定的租金,以幫貼國課,有時也不得不出賣湖池。

對于鄱陽湖區文書的搜集和整理,我們力求盡量保留文書原來的“歸户性”和“系統性”,以保存這批文書的家族为基本整理單位,然後根據這些文書的類别進行整理,對一些原來並無年、月、日信息的訴訟散件,根據内容進行以案件爲中心的歸類整理,盡量把同屬一個案件的訴訟文件集中在一起。沿湖各族爲了處理水面捕撈糾紛,也形成了數量不等的合同議約文書。這類議約往往不止一份,而是有多份,分别保存于各相關當事家族手中。因此,有些合同議約不僅可以在康山袁家看到,也可能在王家的文書中找到。這些文書對于保存的家族而言,至今依然具有重要的現實意義,時常出現在各類湖區水面糾紛的調解或協議文件中,用以證明家族對特定水域的歷史習慣。因此,對于這批文書的整理和解讀,需要特别注意不能脱離原有的地域環境和歷史脉絡,否則就難以真正理解和把握湖區社會及人群的歷史。

當然,我們對鄱陽區文書的發現、收集與整理,只是整個研究工作的開始。在未來的工作中,我們的重心將集中于這批文書的解讀與研究,並推出與之相關的研究成果。同時,我們也相信,此次發現的《鄱陽湖區文書》只是整個鄱陽湖區文獻的一小部分,其可能的總量或許遠遠不止于此。僅從目前已經獲知的綫索,可能尚有數量不小的湖區文獻沉睡在村民的小木箱中或懸梁下,至今不爲人所關注。我們期待在不久的將來,會有更多湖區文獻的發現。由此,本套《鄱陽湖區文書》的出版,不僅希望可以推動一些新的研究主題的出現,而且也期待可以進一步引發討論,深化學界對明清以來水域社會的認識。在這個意義上,本套歷史文獻的出版,並非一項工作的結束,而是意味著一個開始。

(本文為曹樹基主編,劉詩古、劉嘯編《鄱陽湖區文書》代序,上海交通大學出版社,2018年。)